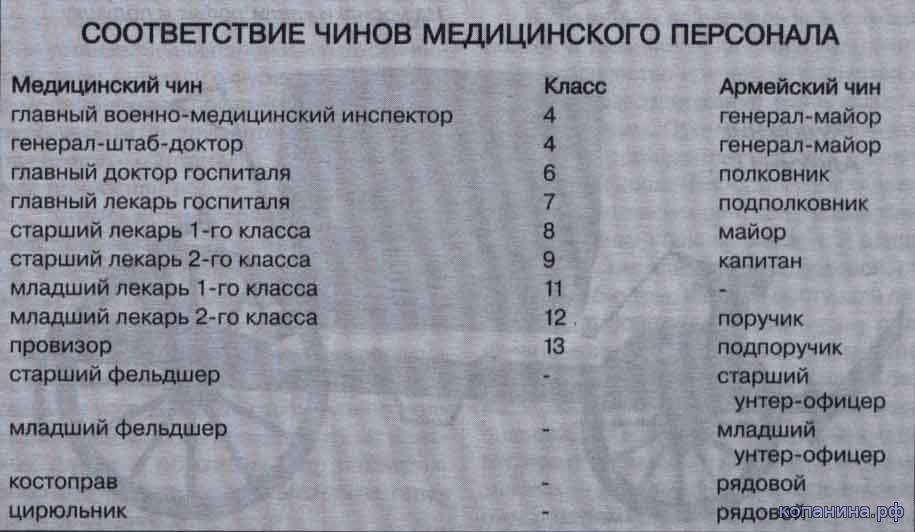

Медицина в годы великой отечественной войны

В санитарной палатке на Бородинском поле. Иллюстрация к роману Л.Н. Толстого «Война и мир». Художник А. Апсит. 1912 г.

ПРЕДЫСТОРИЯ

В начале 1812 г. в составе Военного министерства был учрежден Медицинский департамент, ставший главным органом военно-медицинского управления в Российской империи. Несмотря на проведение в дальнейшем ряда положительных преобразований, к началу Отечественной войны не удалось устранить мно-говедомственность в вопросах военномедицинского обеспечения, в частности, связанных с организацией полевой военно-медицинской службы. Так, например, госпитальное дело, за исключением лечебных вопросов, осталось в ведении комиссариатского департамента Военного министерства.

Согласно «Российскому медицинскому списку» за 1812 г., в это время в стране насчитывалось 2677 врачей, из которых значилось 413 докторов1, 1446 штаб-лекарей2 и 818 лекарей3. Точных данных о фактическом количестве медицинских чинов всех рангов, состоявших в русской армии к началу кампании, не имеется, но с определенной долей уверенности можно говорить о 800-850 лекарях всех классов и 1000-1200 фельдшерах4, костоправах5 и цирюльниках6. Это количество было весьма далеко от предусмотренного штатом, и многие медицинские должности в армии оставались вакантными.

Согласно «Учреждения для управления Большой Действующей армией», утвержденному 27 января 1812 г., во главе армии был поставлен главнокомандую-

щий, облеченный неограниченной властью в войсках и по отношению к гражданскому населению на ТВД. Ниже него в вертикали власти находился начальник штаба армии, которому через дежурного генерала подчинялось Полевое военномедицинское управление, возглавляемое главным доктором армии (генерал-штаб-доктором). В состав управления входили: главный медик армии, главный хирург армии и главный аптекарь армии. Начальнику штаба армии, также через дежурного генерала, подчинялись директор госпиталей и инспектор аптечной части (аптекарское управление во главе с инспектором введено 9 апреля того же года).

До августа 1812 г. в трех западных армиях Российской империи общего начальника медицинской службы не существовало, и руководство медицинской службой осуществлялось армейскими полевыми генерал-штаб-докторами Н.Ф.Гес-слингом (1-я Западная армия), Вальтером (2-я Запрадная армия) и Ф.Буттацем (3-я резервная обсервационная, позднее 3-я Западная армия).

С 8 августа управление медицинской службой всех русских армий было сосредоточено в руках Главного инспектора по медицинской части Я.В.Виллие7.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ

В соответствии с изданным в 1798 г. «Примерным положением о лазаретах при полевых полках» в каждом полку Русской армии полагалось иметь штатный полевой лазарет, который состоял из надзирателя больных (унтер-офицера) и команды лазаретных служителей. Последних в пехотных полках должно было быть по 12 человек, в полках тяжелой кавалерии - по 5, в полках легкой кавалерии - по 10. Эти лазареты оказывали медицинскую помощь личному составу своих полков в местах постоянного расквартирования и на походе.

На начало 1812 г. в армии Российской империи действовал следующий штат медицинского персонала:

В кирасирских полках - старший и младший лекари любого класса, старший и младший фельдшеры, костоправ, цирюльники;

В драгунских полках - старший и младший лекари любого класса, старший и два младших фельдшера, костоправ, цирюльники;

В гусарских полках - старший и младший лекари любого класса, старший и два младших фельдшера, костоправ, цирюльники;

В уланских полках - точно не известно. В Татарском, Литовском и Чугуевском полках были старший лекарь, старший и два младших фельдшера, а также костоправ в каждом. Можно предположить, что такой штат был во всех уланских полках;

в конноартиллерийских батареях - старший лекарь любого класса, старший и младший фельдшеры, цирюльники;

В гренадерском полку - старший лекарь любого класса, младший лекарь любого класса, старший и два младших фельдшера, цирюльники;

В пехотном полку - старший лекарь любого класса, младший лекарь любого класса, старший и два младших фельдшера, цирюльники;

В егерском полку - старший лекарь любого класса, младший лекарь любого класса, старший и два младших фельдшера, цирюльники.

Фактически в иных армейских и гвардейских частях медицинский состав не превышал 2-3 лекарей разных рангов и классов и столько же фельдшеров.

В полках иррегулярной кавалерии медицинских чинов по штату не состояло.

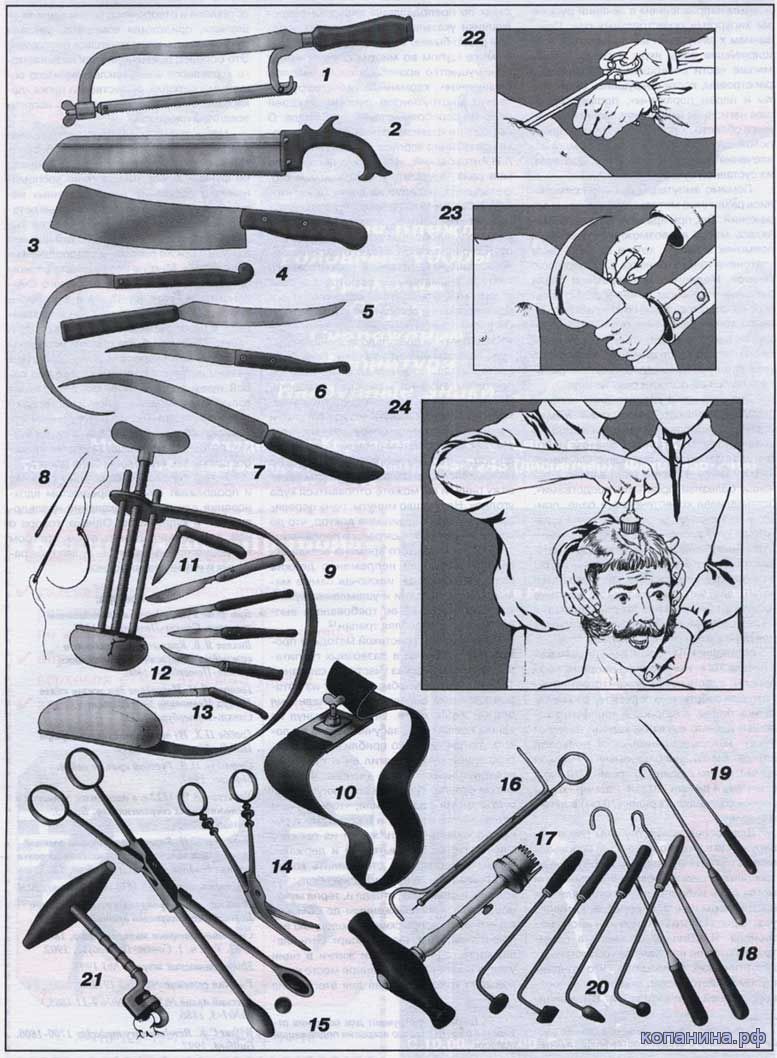

Полагавшийся медицинским чинам хирургический инструментарий изготавливался по заграничным образцам, с 1807 г. - по английским. Хранился он в так называемых аптечных ящиках, которых к 1812 г. насчитывалось пять типов. Их комплектование производилось в соответствии с изданным в 1806 г. «Кратким наставлением о важнейших хирургических операциях» Я.В.Виллие.

Хирургический инструментарий в сундучке красного дерева с надписью «У. Уорд, военный хирург, 1812» (W. Ward, Army Surgeon 1812). Полный комплект. Такие использовались с 1810 по 1850 гг.

В числе этих пяти типов, были введенные Я.В.Виллие в том же году корпусные, полковые и батальонные аптечные ящики. Корпусной аптечный ящик содержал более 150 хирургических и анатомических инструментов и некоторые другие медицинские принадлежности. В нем также находились два короба по 15 инструментов в каждом для отдельных отрядов и карманный хирургический набор (15 инструментов, 6 хирургических игл, шелковые вощеные нитки, английский пластырь8 и корпия9). Такой набор полагался каждому медицинскому чиновнику - от младшего лекаря 2-го класса до генерал штаб-доктора. Полковой ящик содержал 42 хирургических инструмента, в том числе 10 игл различной формы, лубок10, обшитый холстиной, а также «баночку с Гом-берговой мазью». В батальонном ящике содержалось 10 инструментов, он был снабжен чехлом с ремнем, что позволяло его переносить.

Для перевозки больных и раненых штатом предусматривались лазаретные кареты (по 1-2 на полк для транспортировки офицеров) и штатные фуры (по 1 в роте для транспортировки нижних чинов). Основу пароконной лазаретной кареты образца 1797 г. составляли дроги с подрессоренными колесами разного диаметра. Спереди кареты было установлено сиденье для ездового, а сзади - для фельдшера. Передвижение в лазаретной карете было определенной привилегией даже для офицеров, о чем воспоминал раненый в Бородинском сражении прапорщик гвардейской артиллерии А.С.Норов. Утром 27 августа его отправили из Можайска, где был развернут подвижной госпиталь, в Москву в такой карете: «Я узнал моего

друга полковника Таубе. У него была отнята нога выше колена. Благодаря Таубе меня положили вместе с ним в лазаретную карету; иначе меня повезли бы, по моему чину, опять в телеге».

Также по штату полкам полагались аптечные повозки. Имевшиеся повозки образца 1799 г. начали заменять новыми, образца 1812 г. (так называемые «полковые аптеки»), но несомненно, что первых было значительно больше.

В период 1807-1812 гг. в армии создавалась система эвакуации и лечения раненых, которая, к сожалению, еще слабо функционировала в ходе Отечественной войны. В соответствии с «Положением для временных военных госпиталей при Большой Действующей армии», являвшимся составной частью «Учреждения для управления Большой Действующей армией», было установлено три рода временных госпиталей: развозные; подвижные, которые предназначались для лечения раненых и больных во время движения армий; главные временные, существовавшие только в военное время и располагавшиеся в глубоком тылу.

Первым этапом было оказание помощи в полковом «месте перевязки» с последующим выносом раненых с поля боя в развозные госпитали. В соответствии с «Учреждением об Управлении Большой Действующей армией» генерал-геваль-дигер организовывал эвакуацию раненых, о чем в этом документе прямо указывалось: «доставлять будет он раненых в развозные госпитали». Гевальдигерской службе поручалось также наблюдать, чтобы на местах перевязки находились полковые священники и должное количество лекарей.

По воспоминаниям очевидцев, во время Бородинского сражения вынос раненых в основном осуществляли ратники ополчения. Насколько сложна и опасна была эта работа свидетельствовал ополченец Ю.Н.Бартенев: «Здесь нам дали самую неприятнейшую на свете должность, которую я бы лучше хотел променять на потеряние самой моей жизни. Оная состояла, чтобы брать с места сражения тяжело раненых и отправлять их далее». Оказание первой помощи практически на поле боя спасло жизнь и здоровье многим воинам Русской армии. Важную роль первой перевязки четко осознавали военные врачи: «...от ускоренной перевязки зависит легкость, скорость и безопасность лечения» раненых. В своем труде «Карманная книга военной гигиены, или замечания о сохранении здоровья русских солдат», вышедшей 1 августа 1812 г., врач И.И.Энегольм писал: «Советую всякому солдату дать бинт и корпию, чтоб в случае нужды и сам себя перевязал. Я нашел сие обыкновение учрежденным во французской армии». К сожалению, этот совет реализован не был.

Хотя для переноски раненых с поля боя в каждом полку полагалось иметь четверо носилок, однако в воспоминаниях современников чаще упоминается шинель, служившая для этой цели. Использовали и другие подручные средства, вплоть до орудийных лафетов.

Следующим этапом являлось оказание помощи в развозном госпитале, где проводили не терпящие отлагательства хирургические операции и лечебные манипуляции. После этого раненого направляли в подвижный госпиталь (третий этап), и вместе с ним он двигался за армией до полного выздоровления. Тяжелораненных эвакуировали в стационарные главные временные госпитали, где они проходили необходимый курс лечения, что являлось заключительным этапом.

В этой системе эвакуации и лечения именно развозные госпитали были наиболее важным звеном.

Перед сражением за Смоленск были учреждены три развозных госпиталя: центральный, руководимый дивизионным врачом 3-й пехотной дивизии 3-го пехотного корпуса 1 -й Западной армии С.Ф.Ха-новым, правофланговый, руководимый корпусным врачом 1 -го резервного кавалерийского корпуса 1-й Западной армии Л.Е.Пикулиным, и левофланговый, руководимый штаб-доктором 5-го пехотного корпуса 1-й Западной армии П.Т.Канель-ским. По расчетам, госпитали могли принять до 15000 раненых, из которых 3000 могли быть тяжелыми; для их лечения полагалось иметь 20 пудов (320 кг) корпии, 15000 компрессов или 7500 аршин (5400 м) холста, 45000 аршин (32000 м) бинта и 24 фунта (10 кг) пластыря для наложения «лекарского шва». Ввиду отсутствия телег или повозок дальнейшая эвакуация легкораненых в подвижные госпитали должна была проводиться самостоятельно пешим порядком. Неудачный для Русской армии ход боя за Смоленск привел к тому, что, по воспоминаниям П.X.Граббе, раненые «шли, ползли, лепясь около стен, других вели или несли, и ядра и гранаты их достигали».

РАЗВОЗНЫЕ ГОСПИТАЛИ

Эти госпитали формировались в войсках по мере надобности и не имели установленного штата, комплектуясь полковыми медицинскими чинами. Во время сражений около 2/3 полковых и дивизионных медицинских чинов разных рангов и классов должны были отзываться из частей и сосредоточиваться в местах развертывания развозных госпиталей. Оставшиеся медицинские чины организовывали «места перевязки» при своих полках, выполняя свои прямые обязанности.

Заняв указанное командующим место, которое рекомендовалось «обозначать флагом или другими какими знаками, чтобы раненые, не блуждая, могли оное сыскать», госпиталь развертывали под руководством дивизионного, корпусного или главного доктора.

По прибытии на место нестроевые чины, командированные из полков, тотчас приступали к развертыванию госпиталя. Они устанавливали палатки и хирургические столы, снимали с фур аптечные ящики с медицинскими принадлежностями, хирургическим инструментом и запасом пе-рвязочного материала. Также нестроевые приносили воду и расстилали солому, готовясь к приему раненых с полковых «мест перевязки». После оказания помощи в развозных госпиталях «медицинские чины отмечают в книге больных - кто должен ехать, кто может идти пешком. Не должны перевозиться лица, коих перемещение сопряжено с опасностью». Вывоз раненых из развозных госпиталей в подвижные полагалось производить на штатных фурах и обывательских подводах, сбор которых также возлагался на гене-рал-гевальдигера.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Нож для рассечений мягких тканей конечностей времен войны 1812 года

В сражениях на перевязочных пунктах полков и дивизий оставалось незначительное количество врачей, но несмотря на это они самоотверженно оказывали помощь раненым. Один из современников, вспоминая сражение за Смоленск в августе 1812 г., писал: «Вдосталь я нагляделся невыразимо тяжких ран, кои перевязывали с усердием военные лекари. Я свидетелем был, как один лекарь с головой, обмотанной бинтом, на коем выступали пятна крови, продолжал сшивать рану стра-дальца-воина до тех пор, пока сам не упал от течения крови и истощения сил». В битве у Бородино, в районе Семеновских флешей, где вся земля была изрыта ядрами, под градом пуль и картечи работал называемый современниками «прославленным лекарем» штаб-лекарь 2-й гренадер-

ской дивизии 8-го пехотного корпуса 2-й Западной армии А.Д.Протопопов. Он был ранен и истекал кровью, но, не обращая внимания на это, делал перевязки другим. Там же при оказании врачебной помощи был ранен в грудь и колено главный медик 2-й Западной армии надворный советник И.И.Гангарт. Сам главный медицинский инспектор Я.В.Виллие под огнем противника «сделал от 60 до 80 важных операций», в то же время руководя всей медицинской службой армии.

Справедливости ради надо заметить, что история сохранила примеры и другого поведения лекарей во время Отечест- ; венной войны. Вот как описывал H.H.Муравьев историю ранения на батарее Раевского своего брата Михаила: ядро 12-фн орудия «ударило лошадь его в грудь и, пронзив ее насквозь, задело брата по левой ляжке, так что сорвало все мясо с повреждением мышц и оголило кость... Беннигсен приказал вынести раненого, что было исполнено четырьмя рядовыми, положившими его на свои шинели... Ми-хайла просил мимо ехавшего лекаря, чтобы он его перевязал, но лекарь сначала не обращал на него внимания; когда же брат сказал, что он адъютант Беннигсена, то лекарь взял тряпку и завязал ему ногу просто узлом...».

Современники, доставляемые в развозные госпитали, так описывали их: «Наконец достигли желаемого места возле какого-то сарая, перед которым вся лужайка была занята сидевшими и лежавшими ранеными, терпеливо ожидавшими, когда дойдет до них очередь. Доктора, с засученными рукавами, выпачканными кро-вью, подбегали то к одному, то к другому; кучи отрезанных членов лежали в разных местах. Меня положили перед Каменецким, который отнимал руку у гренадера, сидевшего на камне... Каменецкий точил свой инструмент, чтобы приняться за меня. Дивов спросил меня: не может ли он мне чем помочь... Я попросил его... достать льду и положить в рот, иссохший от жару... Даже и тут ядра тревожили иногда усиленные работы наших медиков» (А.С.Норов); «Жажда мучила меня нестерпимо и, несмотря на свое изнеможение, я бросился к колодцам, где шла перевязка раненых, но подойти к ним было нельзя из-за массы лежавших людей» (П.Суха-нин). «Сколько потоков крови! Сколько тысяч тел!.. На месте, где перевязывали раны - лужи крови не иссыхали. Никогда не видел я таких ужасных ран. Разбитые головы, оторванные ноги и размозженные руки до плеч. Те, которые несли раненых, облиты были с головы до ног кровью своих товарищей», - вспоминал очевидец Ф.Н. Глинка.

Медицина начала XIX в. еще не знала асептики, антисептики и эффективно действующих обезболивающих средств при хирургическом вмешательстве. Самым надежным и наиболее употребимым противошоковым средством того време-

ни была водка (хлебное вино), которую и давали раненым.

Порядок оказания хирургической помощи на поле боя лекарем был следующим: определить направление, глубину и чистоту раны; извлечь инородные тела (пули, клочья материи, отломки костей), остановить кровотечение, и затем, «очистивши осторожно рану и остановив кровь, делается соединение посредством сухого или кровавого шва, сверх коего прикладывается сухая или простою мазью омащенная корпия. При повреждении кости в помощь перевязки лубки присоединить должно». С 1809 г. в Русской армии стали применять шины из лубков и длинных узких мешков, наполненных песком. Через два года санкт-петербургским заводом медицинского инструментария был организован промышленный выпуск лубков для нужд армии. Здесь уместно вспомнить, что незадолго до войны русский врач К.И.Гибенталь предложил использовать при лечении переломов костей гипсовую повязку. Однако идея не получила поддержки, и гипсовая повязка не была введена в широкую практику.

Одним из самых ярких примеров оказания медицинской помощи является эпизод с раненым в Бородинском сражении генералом-от-инфантерии П.И.Багратионом. «Первая перевязка была простая. При второй же главный медицинский инспектор Виллие рану несколько расширил и вынул из оной малый отломок кости», - вспоминал сделавший первую перевязку и сопровождавший генерала в дальнейшем старший врач лейб-гвардии Литовского полка Я.В.Говоров. Однако, о наложении лубков в «Кратком описании болезни» П.И.Багратиона ничего не сказано. Их отсутствие во многом способствовало полному перелому «на середине берцовой кости». Условия эвакуации, связанные с отступлением Русской армии и оставлением Москвы, также не позволили провести своевременную ревизию раны, что привело к возникновению гангрены и скоропостижной смерти раненого.

Лекарям рекомендовалось проводить «омовение всех ран вообще при первой перевязке теплым вином или слабою ароматической жидкостью» - пожалуй, единственное антисептическое средство, использовавшееся в то время. Методика вложения в полость ран корпейных свертков или трубочек и их тампонада уже «почиталась за ненужное». Также раненому давали внутрь противовоспалительные и успокаивающие средства. Медикаментозное лечение проводилось в соответствии с «Полевой русской фармакопеей».

К началу XIX в. в русской хирургии утвердился принцип сберегательного лечения, который отличал ее от французской хирургической школы, проповедовавшей принцип ранней ампутации, даже при простых переломах. Стремление сохранить конечность, хотя бы с ограниченной функцией, а не ампутировать ее, было ос-

новным направлением в лечении русскими хирургами огнестрельных ран. Показанием к ампутации могли являться «обширнейшие раны икры и ляжки, в коих мягкие части совершенно разрушены и расстроены, кости сокрушены, сухие жилы и нервы поражены», прогрессирующее нагноение и наличие сильного зловония в области повреждения кости, а также осложнение после неудачной попытки извлечения инородных тел (пуль, осколков) из суставной сумки.

Помимо ампутации широко применялись различные методы лечения ран и поражений. Так, при врачевании ран применялась масса всевозможных пластырей, примочек и мазей, хотя в войсках была узаконена только «баночка с Гомберговою мазью». Медицина того времени знала различные способы лечения огнестрельных, колотых, резаных и рубленых ран конечностей, грудной полости и черепа, которым в наставлениях и руководствах посвящались многостраничные главы, но об оперативном вмешательстве при ранениях брюшной полости речь не шла.

Для остановки кровотечения использовался турникет («лекарский жом»). Врач Я.О.Саполович, издавший в 1803 г. в соавторстве со старшим врачом лейб-гвардии Измайловского полка О.К.Каменецким книгу «Краткое наставление в лечении болезней простыми средствами», останавливал кровотечение в ране, прикладывая кусочек березового трута и закрывая его корпией, тряпками и полотенцем. Применялась остановка кровотечения посредством наложения лигатур11 («подвязывания» сосудов, как тогда называли), для чего использовали вощеные нитки и английский пинцет для пережатия малых сосудов или Бромфильдов крючок для пережатия крупных сосудов.

Медицинским термином «перевязка» в начале XIX в. именовались «корпия, компрессы, пластырь, повязка (то есть бинты)». Для собственно перевязки ран полагались бинты, компресс и «полфунта хорошей и чисто вымытой корпии на человека», которые хранились в полковой аптеке. Бинты, используемые в Русской армии, имели в длину 10 аршин (710 см) и в ширину 4 дюйма (10 см). Размер «компресса» составлял 1 аршин (70 см) в длину и ширину.

Для исследования глубины ран и обнаружения в них инородных тел использовались щупы «с пуговкой» разной длины и толщины; с целью увеличения длины они могли быть наборными. Изготовляли эти инструменты из стали, серебра, китового уса, черепахового панциря или иного материала. Я.В.Виллие указывал в своем труде «Краткое наставление о важнейших хирургических операциях», что лучшим щупом является палец лекаря, не наносящий лишней травматизации. В руковод-

ствах по преподаванию хирургии современники указывали: «Ощупывание перстом редко бывает возможно; перед стальным же щупом во многих случаях имеет преимущество врачебная свеча, маслом омащенная»; карманный набор хирургических инструментов русских лекарей включал серебряные щупы трех видов. О процедуре «ревизии раны» лекарем вспоминал офицер корпуса П.Х.Витгенштейна А.И.Антоновский: «На спрос лекаря, где моя рана, я указал, и сподвижники его, фельдшера, посадив на доску меня, чтобы не беспокоить раненой ноги, размахнули ножом рейтузы и сапог и, обнажив мою ногу, пробовали рану, говоря доктору, что рана моя странная: отверстие одно, а пули не ощупали. Я просил самого доктора внимательнее осмотреть и объяснить мне откровенно, останусь ли я с моей ногою или должен с нею проститься. Он также зондом пробовал и сказал: «Что-то задевает», и просил дозволения испытать; пальцем он всунул в рану, боль была нестерпимая, но я мужался, не показав при всем этом ни малейшей слабости. Обшарив, лекарь... сказал, что пуля ущемлена в кости, и вынуть оттуда трудно, и нелегко переносить операцию, «но уверяю вас благородным словом, - возразил доктор, - что рана неопасна, ибо кость не перешиблена; позвольте, я сам вам перевяжу рану, и вы можете отправиться куда угодно». Не прошло минуты, рана перевязана, причем объявил мне доктор, что до трех суток не касаться раны и перевязки».

По понятиям того времени всякая огнестрельная рана непременно должна была нагнаиваться, исключая самые малые. При попадании и ущемлении пули в костном веществе ее требовалось высверливать, употребляя трепан12.

Яркой характеристикой методики проведения операций в развозных госпиталях является рассказ участника кампании 1812 г.: «Резатели обмыли рану, из которой клочьями висело мясо и виден был острый кусок кости. Оператор вынул из ящика кривой нож, засучил рукава по локоть, потом тихонько приблизился к поврежденной руке, схватил ее и так ловко повернул ножом выше клочьев, что они мигом отпали. Тутолмин вскрикнул и стал охать; хирурги заговорили, чтобы шумом своим заглушить его, и с крючками в руках бросились ловить жилки из свежего мяса руки; они их вытянули и держали, между тем оператор стал пилить кость. Это причиняло, видно, ужасную боль: Тутолмин, вздрагивая, стонал и, терпя мучение, казался изнеможенным до обморока; его часто вспрыскивали холодною водою и давали ему нюхать спирт. Отпиливши кость, они подобрали жилки в один узелок и затянули отрезанное место натуральною кожею, которая для этого была

оставлена и отворочена; потом зашили ее шелком, приложили компресс, увязали руку бинтами - и тем кончилась операция». Это образец применения так называемого «кровавого шва», накладываемого вощеными нитками; существовал также «лекарский шов», накладываемый с использованием пластыря.

Несмотря на созданную систему эвакуации, колоссальное количество санитарных потерь во многом парализовало ее функционирование. Жуткие воспоминания о состоянии эвакуированных из-под Смоленска и Бородина раненых оставил лейб-медик Х.И.Лодер: «Многие тысячи прибыли в госпиталь со страшными в грудь и брюхо ранами, с раздробленными костями. Многие везены были в таком состоянии через Москву от самого Смоленска... и суток 10, 12, 14 и еще более пробыли без перевязки. У многих завелись в ранах Антонов огонь [гангрена] и черви. Многие... были притом истощены голодом, при суровости осенней погоды везены на телегах, не имея даже под собой пучка соломы, нередко лохмотьями только прикрываемые и почти нагие; даже многие офицеры были в разодранном мужицком кафтане, без рубахи, в худых чулках, потому что лежавши замертво на месте сражения, ограблены были донага».

Эпоха наполеоновских войн служила и продолжает служить предметом вдохновения для многих поколений исследователей и художников. Однако, говоря о ней, всегда надо помнить о том, что гром ликующих побед всегда заглушал стон раненых и изувеченных воинов.

Хирургические инструменты начала XIX в. и их применение 1, 2. Большие ампутационные пилы(применялись для отсечения конечностей). 3. Большой нож (применялся для рассечения кожи). 4. Кривой нож (применялся для рассечения мягких тканей конечностей). 5, 6, 7. Ножи (применялись при ампутации конечностей). 8. Иглы(применялись для наложения «кровавых швов»), 9. Турникет винтовой (применялся для сжатия кровеносных сосудов при проведении операций на конечностях). 10. Турникет кожаный(применялся для сжатия кровеносных сосудов при проведении операций на конечностях). 12. Бистурей(складной скальпель, применялся для рассечения мягких тканей). 12. Скальпели (применялись для рассечения мягких тканей). 13. Малая ручная пила (складной вариант, применялась при малом хирургическом вмешательстве на костной ткани). 14. Ножницы выгнутые (применялись при проведении различных медицинских манипуляций). 15. Щипцы пулевые (применялись для удаления пуль и осколков из тканей). 16. Пулевытягиватель (применялся для удаления пуль из раневых каналов в мягких тканях). 17. Корона трефиная с рукояткой (применялась при трепанации черепа). 18. Бромфильдовы крючки (применялись для перетяжки крупных сосудов или для расширения операционного поля при ревизии ран). 19. Щуп длинный (применялся для зондирования раневых каналов). 20. Прижигатели(применялись для прижигания поврежденных кровеносных сосудов). 21. Ключ зубной (применялся для экстракции зубов). 22. Удаление пули посредством пулевытягивателя. 23. Рассечение мягких тканей конечности кривым ножом в процессе ампутации. 24. Трепанация черепа с использованием короны трефиной.

Примечания:

1 Доктор - медик, имевший ученую степень доктор медицины (хирургии), а также занимавший определенную должность, например, главного доктора госпиталя.

2 Штаб-лекарь - собирательное название нестроевых старших медицинских чинов: старшего лекаря 1-го и 2-го класса. Штаб-лекари возглавляли медицинскую службу в корпусах и дивизиях.

3 Лекарь - собирательное название нестроевых старших медицинских чинов: младшего лекаря 1-го и 2-го класса. Лекари возглавляли медицинскую службу в полках, батальонах и артиллерийских ротах.

4 Фельдшер - нестроевой средний медицинский чин, к которому относились должности старшего и младшего фельдшера. В пехоте (артиллерии) полагалось по 1 фельдшеру на батальон (артиллерийскую роту), в кавалерии - 2-3 на полк.

5 Костоправ - нестроевой нижний медицинский чин. В кавалерии полагался 1 костоправ на полк.

6 Цирюльник - нестроевой нижний меди-

цинский чин. В кавалерии полагался 1 цирюльник на эскадрон, в пехоте - 1 на роту.

7 Виллие Я.В. (1766?-1854 гг.) - в кампаниях 1812- 1814 гг. находился при действующей армии, руководил медицинской службой и лично проводил хирургические операции в ряде сражений. За кампанию 1812 г. награжден орденом св. Владимира 2-й степени. С 1814 г. - лейб-медик императора Александра I и баронет.

8 Английский пластырь - перевязочный материал в виде ткани, пропитанной водорастворимым клеем. При употреблении его смачивали и накладывали тканью на рану, наматывая несколько слоев. На воздухе клей застывал, образуя прочную повязку.

9 Корпия - перевязочный материал «из чистых, тонких и мягких ветошек», распущенных на нити. От процесса производства произошло выражение «щипать корпию».

10 Лубок - твердая лечебная повязка для иммобилизации (фиксации в неподвижном состоянии) конечностей при переломах; изготавливалась из пласта коры некоторых лиственных деревьев (липы, вяза) вместе с волокнистой внутренней частью.

11 Лигатура - здесь: нить, обвязанная вокруг кровеносного сосуда и оставленная в ране.

12 Трепан - инструмент для создания отверстия в кости с целью вскрытия подлежащей полости.

Из журнала «Сержант» №29 (2/2004)

- Забытый командарм

Наименование музея

Музей истории Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко

Дата основания

Создан 01.01.1947

Контактная информация

Сотрудники

Экспозиция

Краткое описание музея

Одним из подразделений информационно-аналитического отдела методического центра госпиталя является музейная экспозиция истории госпиталя. Музей был организован в декабре 1947 г. к 240-летнему юбилею старейшего государственного лечебного учреждения страны.

В экспозиции музея представлены документы, учебные пособия, макеты, предметы обихода, медицинское оборудование и инструменты разных эпох, фотографии, по которым можно проследить этапы развития учреждения, становления в его стенах отечественного госпитального дела, медицинской науки и медицинского образования, характер и значимость вклада коллектива госпиталя в развитие отечественной и мировой медицинской науки и практики.

В библиотеке экспозиции хранятся более 600 экземпляров книг XVIII-XIX вв., периодические медицинские издания XIX-XX вв.

Коллектив Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко делает все возможное для того, чтобы не прерывалась связь поколений, и бережно хранит память о боевом пути военных медиков госпиталя – истинных патриотах своей Отчизны. Проводится постоянная научно-изыскательская работа, обновляются фонды и экспозиции, готовятся тематические выставки.

В госпитале организуются экскурсии для врачей, студентов и школьников, военнослужащих, пациентов госпиталя и всех, кого интересует история военной медицины России и ее старейшего госпиталя.

Наиболее интересные предметы фонда/коллекции (краткое описание)

Зал № 1. Госпиталь в XVIII – начале XIX века

Экспозиция зала № 1 посвящена истории развития госпиталя в течение первого столетия его существования.

К началу XVIII века в России все настоятельнее ощущалась потребность в подготовке отечественных лекарей, которые владели бы всеми достижениями современной медицины. Наряду с другими преобразованиями государственного и общественного устройства России перемены приходят и в российское военно-медицинское дело: Петр I приступает к созданию государственной системы медицинского обеспечения населения и армии, а также медицинского образования.

Стенды зала знакомят посетителей с традициями народной медицины на Руси, отражают длительный процесс формирования принципов отечественной государственной и военной медицины.

В экспозиции представлены копии архивных документов: Указ императора Петра I об основании госпиталя, о назначении в госпитале главного доктора Николая Бидлоо, переписка Петра I и Николая Бидлоо. Ряд витрин рассказывает об анатомическом театре госпиталя, аптечном деле, первой Госпитальной школе.

В витринах зала также можно увидеть медицинские инструменты и книги XVIII века, аптечную посуду, анатомические препараты, предметы быта.

Отдельные материалы посвящены роли Московского госпиталя в ликвидации эпидемии чумы 1770-1772 гг., героической работе врачей и учеников Госпитальной школы в чумных изоляторах, развернутых в московских монастырях.

Экспозиция зала № 1 отражает большой вклад выпускников Госпитальной школы в организацию и развитие российского здравоохранения, в формирование основ отечественной клинической медицины.

Зал № 2. Госпиталь в XIX – начале XX века

Экспозиция зала № 2 посвящена истории развития госпиталя в течение второго столетия его существования.

На протяжении XIX века Московский военный госпиталь верно служил Отчизне, стоял на страже интересов больных, врачевал и учил врачевать. Талантом и трудом многих поколений врачей совершенствовались и приумножались его лучшие традиции, главным содержанием которых была верность принципам отечественной клинической и военной медицины.

На стендах рассказывается о том, как в Московском госпитале впервые был введен в практику лечебной работы разработанный госпитальными врачами «скорбный лист» (позже переименованный в «историю болезни»), вскоре получивший широкое распространение по всей России.

Ряд материалов посвящен Отечественной войне 1812 г. Усилиями личного состава госпиталя перед занятием Москвы французами удалось эвакуировать тысячи раненых. Личный состав Московского военного госпиталя стал костяком военно-временных госпиталей в Касимове, Елатьме и Меленках. На них легла большая работа по размещению и питанию практически всех раненых русской армии в сражениях от Витебска до Бородина.

На стендах рассказывается о развитии и совершенствовании лечебно-диагностической работы в госпитале, о выдающихся российских медиках, трудившихся в его стенах в XIX столетии: анатоме и хирурге Е.О. Мухине, основоположнике терапии и военной медицины М.Я. Мудрове, И.Е. Дядьковском, с именем которого связано развитие клинической медицины, А.И.Овере – авторе первого отечественного патологоанатомического атласа. Большой вклад в сохранение здоровья российских воинов внесли А.И. Полунин, И.Т. Глебов, В.А. Басов, А.С. Севрюк.

В 1847-1849 гг. в Московском военном госпитале неоднократно бывал великий русский хирург Николай Иванович Пирогов: он проводил показательные операции под эфирным наркозом и обучал госпитальных врачей технике их выполнения. В витринах музея экспонируются документы и книги, автором которых является Н.И. Пирогов. Один из раритетов – личный анатомический атлас Н.И. Пирогова. Экспозиция отражает участие госпиталя в многочисленных войнах, которые вела Россия в середине XIX – начале XX века: Крымской (1853-1856), Русско-турецкой (1877-1878), Русско-японской (1904-1905).

В зале представлено рабочее место выдающегося ученого и хирурга-клинициста Николая Васильевича Склифосовского, в течение 13 лет являвшегося хирургом-консультантом Московского военного госпиталя. Посетители могут ознакомиться с историей сестринского ухода за больными в военных медицинских учреждениях, так как госпиталь является одним из первых в России, где с середины XIX века было разрешено допускать к уходу за больными сестер милосердия.

Зал № 3. Госпиталь в первой половине XX столетия

Экспозиция зала № 3 посвящена истории развития госпиталя в течение первой половины XX века – века глобальных катаклизмов и перемен в судьбах миллионов людей.

Материалы стендов и витрин посвящены деятельности Московского госпиталя в сложнейшие исторические периоды жизни России: в годы Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций, Гражданской и Великой Отечественной войн. Во всех испытаниях «первенец» российской медицины хранил верность традициям, заложенным его основателями: усилиями коллектива в его стенах оказывалась своевременная помощь тысячам раненых и больных пациентов, развивалась и совершенствовалась медицинская наука и практика.

В начале XX века в стенах госпиталя работали такие известные ученые, как: С.Я. Чистович, А.П. Крымов, А.Ф. Бердяев, В.В. Нефедов, П.Ф. Петерман, П.В. Любомудров, Е.Н. Малютин, Е.К. Сепп, Ф.А. Андреев, В.Ф. Зеленин, В.И. Кедровский, Г.Д. Воскресенский. Экспозиция зала наглядно представляет этапы развития госпиталя после 1917 г., отражает вклад госпитальных специалистов в военно-медицинскую науку и практику. Ряд экспонатов посвящен деятельности в стенах 1-го Красноармейского Коммунистического госпиталя (так назывался госпиталь с 1918 по 1927 гг.) одного из первых советских высших медицинских учебных заведений – Государственной высшей медицинской школы (1918-1924).

Посетителям повествуется о деятельности госпиталя в предвоенный период, внесшей весомый вклад в разрешение актуальных вопросов обороны государства.

Экспозиция зала, посвященная работе Московского Коммунистического военного госпиталя в годы Великой Отечественной войны, подчеркивает, что в это тяжелое для нашей Родины время усилия коллектива были сосредоточены на главной цели – сохранить жизнь и здоровье как можно большему числу раненых и больных воинов Красной Армии.

Зал № 4. Госпиталь во второй половине XХ – начале XХ I века

Экспозиция зала № 4 посвящена истории развития госпиталя в течение второй половины XX – начале XXI века.

Материалы экспозиции, посвященные описанию деятельности Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко в последние десятилетия, наглядно отражают глобальные процессы, происходившие в нашей стране, и их влияние на жизнь старейшего лечебного учреждения.

В 1960-1990-е гг. Главный военный госпиталь вышел на новый уровень лечебной и научной работы: продолжался процесс углубленной специализации лечебных и диагностических отделений; в повседневную практику внедрялись новейшие методы оказания медицинской помощи; повысилось качество хирургической и терапевтической помощи больным.

Госпиталь рос и развивался, укреплялся его научный и творческий потенциал. С каждым годом возрастала роль Главного военного госпиталя как одного из клинических и научно-методических центров военно-медицинской службы Вооруженных Сил.

Стенды и витрины зала представляют повседневную жизнь всех подразделений госпиталя, широкие возможности его диагностических и лечебных отделений в оказании современной высокотехнологичной помощи пациентам.

Ряд экспонатов посвящен работе врачей госпиталя в «горячих точках». Как и в прошедшие годы, специалисты госпиталя первыми приходят на помощь раненым и больным в очагах боевых действий, пострадавшим в результате экологических и техногенных катастроф, подтверждая на практике высокую реальную боеготовность и потенциал старейшего лечебного учреждения.

Экспозиция наглядно отражает причины, позволившие старейшему российскому лечебному учреждению достойно нести звание Главного военного госпиталя страны, – поступательное развитие традиций, прогрессивную политику руководителей, самоотверженный труд тысяч специалистов.

Площадь фондов музея

Музей имеет 4 зала.

ГОСПИТАЛЬ ВОЕННЫЙ (лат. hospitalis гостеприимный, радушный) - военное лечебное учреждение, предназначенное для специального лечения военнослужащих, а также офицеров, генералов и адмиралов, уволенных по выслуге лет в запас или отставку. Члены семей офицеров, генералов и адмиралов, состоящих на действительной военной службе, рабочие и служащие Министерства обороны могут направляться на лечение в Г. в. в случаях, когда оказание медпомощи в леч. учреждениях М3 СССР невозможно или затруднено. В Г. в. проводится также военно-врачебная экспертиза, научные исследования, усовершенствование военно-медицинских кадров.

Первые сведения об учреждениях для лечения раненых и больных воинов относятся к 1 в. до н. э. Это были римские валетудинарии (см.). В средние века, в связи с созданием постоянных армий и организационным оформлением в их составе военно-медицинской службы, появились Г. в., которые организовывались гл. обр. на время военных кампаний.

Первый временный Г. в. был создан в Испании в 1477 г. при осаде Малаги, с 1551 г. учреждаются постоянные госпитали в воинских гарнизонах. В 16-17 вв. они появились и в других странах Европы.

В России до середины 17 в. лечение раненых воинов проводилось в монастырях. Во время войны с Польшей и Швецией (1654-1667) боярин Ф. М. Ртищев в порядке частной благотворительности организовал в районе боевых действий несколько больниц на 20-30 мест каждая. В 1656 г. в Смоленске создается временный Г. в. на средства казны.

Первый постоянный Г. в., основанный в Москве в 1707 г., назван в 1757 г. Московским генеральным сухопутным госпиталем (см. Главный военный клинический госпиталь). Позднее постоянные («непременные») Г. в. были созданы в Петербурге, Кронштадте и других городах. Постоянные Г. в. подразделялись на генеральные сухопутные, адмиралтейские, гарнизонные и полковые. Генеральные сухопутные и гарнизонные Г. в. предназначались для лечения нижних чинов частей гарнизона, полковые - для солдат своего полка, а адмиралтейские - для морских служителей и рабочих адмиралтейских мастерских. При Московском, Петербургском сухопутном и некоторых других Г. в. были созданы школы подготовки военных лекарей (см. Медицинское образование). В начале 19 в. количество постоянных Г. в. быстро увеличивалось (в 1811 г.- 33, а в 1826 г. - 95).

Организация и внутренний порядок в госпиталях определялись изданным в 1722 г. «Регламентом о управлении Адмиралтейства и Верфи», последние главы к-рого назывались «Регламент о госпиталях и о должностях, определенных при них комиссаров, докторов, писарей и протчих». Этот регламент был госпитальным уставом и послужил основой для изданного в 1735 г. «Генерального о госпиталях регламента». Регламенты 1722 и 1735 гг. были заменены «Уставом о непременных военных госпиталях» в 1828 г. Регламент определял штат Г. в. в зависимости от числа больных, обязанности должностных лиц, внутренний распорядок, рацион питания и др. По регламенту полновластным руководителем Г. в. являлся госпитальный доктор. В 1755 г. по инициативе П. 3. Кондоиди для улучшения деятельности госпиталей была введена должность инспектора - военного чиновника, к к-рому полностью перешло руководство учреждением, а госпитальный доктор был лишен самостоятельности в решении даже специальных мед. вопросов. Такое решение не улучшило работу госпиталей. Это положение существовало до 1908 г.

В первой половине 18 в. устанавливается порядок формирования временных Г. в. для обеспечения войск на театре военных действий. Они создавались на период военных кампаний применительно к регламенту 1735 г. по решению главнокомандующего. Медперсонал для них набирался из полков из расчета 1 лекарь, 2 подлекаря и 4 лекарских ученика на 200 больных. Эти госпитали по регламенту должны были дислоцироваться, как правило, в пограничных районах и назывались пограничными. Однако в русско-турецкую войну 1877-1878 гг. они нередко выполняли функции главных перевязочных пунктов.

В конце русско-турецкой войны 1735-1739 гг. по проекту П. 3. Кондоиди был сформирован первый в России полевой подвижной (походный) госпиталь (см. Полевой подвижной госпиталь). В русско-турецкую войну 1768-1774 гг. были сформированы штатные так наз. генеральные полевые госпитали (по одному на армию). Создавались также импровизированные (полевые, или походные) госпитали, которые комплектовались мед. чинами, состоявшими при генералитете и полках. Для лечения больных «моровой язвой» были созданы «особые лазареты», именовавшиеся также чумными. В Кременчуге был развернут Г. в. на 150 коек для легкобольных, в последующем названный лазаретом. В 1771 г. впервые вводится понятие об эвакуации раненых и больных в зависимости от тяжести ранения (заболевания) и сроков лечения: в «ближние» Г. в. должны были направляться раненые и больные, подающие надежду на скорое выздоровление, а в «дальние» - остальные.

«Положение для временных госпиталей при Большой Действующей Армии» 1812 г. устанавливало три вида госпиталей: развозные, подвижные и главные, которые формировались по мере надобности в ходе военных кампаний. Развозные Г. в. обслуживались полковыми мед. чинами и служили местом «главной перевязки». Подвижные и главные временные Г. в. комплектовались медперсоналом за счет резерва, полков или местных гражданских работников.

На основе опыта войны 1812 г. в 1816 г. было разработано «Положение для военных госпиталей», в к-ром устанавливался штат военнолечебных учреждений, учреждались запасы мед. имущества для формирования временных Г. в. Так впервые наметилось создание в мирное время резервов временных госпиталей на случай войны.

«Правилами об учреждении подвижных и военно-временных госпиталей» 1829 г. взамен развозных вводятся корпусные Г. в., которые предназначались для работы в качестве главных перевязочных пунктов. Эти госпитали, в отличие от развозных, имели свой штат и обоз; при них содержалось депо перевязочных ма териалов, медикаментов и госпитальных вещей для пополнения полковых запасов. Этим же «Положением» при главной квартире армии учреждались резервный подвижной госпиталь для обеспечения выдвигающихся на отдельное направление соединений и полевые временные Г. в., которые не отличались от подвижных.

Эти положения почти без изменений просуществовали до 1867 г., когда для управления госпиталями был создан «Главный военно-госпитальный комитет» (вместо «Особого комитета», предусмотренного «Положением о госпиталях в военное время» 1846 г.). В 1869 г. введено новое положение о военно-врачебных заведениях, к-рым устанавливался единый тип временного Г. в. (на 600 солдатских и 30 офицерских коек). Часть этих Г. в., имеющая свой обоз для перемещения, называлась обозными госпиталями, а не имевшая обоза,- безобозными. Они перемещались на наемном гужевом или ж.-д. транспорте.

«Положением о военно-врачебных заведениях» 1887 г. емкость временного Г. в. была установлена в 210 коек. При, этом «обозные» госпитали делились на приданные дивизиям и неприданные, или армейские. Помимо «обозных», в комплект армии вводились также Г. в. полевые запасные.

Для руководства Г. в., развернутыми в тылу действующей армии и во внутреннем районе страны, были созданы органы управления - так наз. эвакуационные пункты (см. Госпитальная база). Эти мероприятия увеличили возможности маневрирования госпиталями.

В ходе войн 19 - начала 20 в. происходили поиски более совершенной организации Г. в. и способов их использования на войне. Так, в русско-турецкую войну 1828-1829 гг. кавказский корпус сопровождал подвижной госпиталь на 1000 коек, снабженный палатками и транспортом (арбами). Госпиталь имел при себе «подвижный карантин» в составе трех отделений. В связи с широким использованием для эвакуации раненых и больных ж.-д. транспорта в русско-турецкую войну 1877-1878 гг. потребовалось учредить в Яссах эвакуационный барак, который выполнял функцию прирельсового приемника. В русско-японскую войну 1904-1905 гг. возникает «сборный пункт», обеспечивающий сортировку эвакуируемых, выделение нетранспортабельных, инфекционных больных, легкораненых и легкобольных и погрузку поездов (см. Эвакуация медицинская). Наметилась определенная профилизация Г. в. Так, в Чите и Харбине имелись хирургические и инфекционные госпитали, госпитали для психически больных, больных венерическими, глазными болезнями и болезнями уха, горла, носа.

В 1910 г. госпитали, предназначенные для лечения раненых и больных за пределами театра военных действий, получили название эвакуационных (см. Эвакуационный госпиталь).

Во время гражданской войны в Красной Армии приказами РВС (№ 220 - 1918 г. и № 2314 - 1919 г.) в состав дивизий были введены дивизионные полевые подвижные госпитали. На Южном фронте создаются трудовые санатории, в которых впервые используется в качестве леч. средства трудовая терапия.

В «Руководстве по санитарной эвакуации в РККА» (1929) на время войны в составе мед. службы войсковых соединений предусматривались дивизионные и корпусные полевые подвижные госпитали для оказания квалифицированной медпомощи и подготовки к эвакуации нуждающихся в длительном лечении. Корпусные госпитали должны были выполнять роль этапных госпиталей, располагаясь от дивизионных на удалении не более одного перехода; в 1933 г. корпусные госпитали были упразднены. Армейские госпитали (полевые подвижные и эвакуационные) объединялись полевыми эвакуационными пунктами, фронтовые - фронтовыми и местными эвакуационными пунктами, госпитали внутреннего района - распределительными и местными эвакуационными пунктами. Специализация госпиталей предполагалась только на тыловых этапах и предусматривала оказание лишь некоторых видов специализированной медпомощи.

После финляндско-советского конфликта (1939-1940) госпитали из дивизий были изъяты, а в армиях предполагалось иметь полевые подвижные госпитали, которые при необходимости могли придаваться корпусам и дивизиям для помощи медико-санитарным батальонам (см.), и армейские подвижные госпитали (АПГ). Во фронтовом тыловом районе и в тылу страны планировалось развертывать эвакуационные госпитали (см.). Одновременно предусматривалось формирование инфекционных полевых подвижных госпиталей (см. Инфекционный полевой подвижной госпиталь) и сортировочных ЭГ на 1000 коек (см. Сортировочный госпиталь), а для специализации полевых госпиталей - отдельных рот мед. усиления (см. Лечебно-эвакуационное обеспечение). В ходе Великой Отечественной войны комплектование в Советской Армии Г. в. совершенствовалось. На их базе были созданы армейские ППГ смешанного профиля, в составе которых были хирургическое и терапевтическое отделения. В конце 1942 г. эти госпитали были переформированы в специальные хирургические полевые подвижные госпитали (ХППГ) - на 200 коек каждый, а также были вновь созданы терапевтические полевые подвижные госпитали (ТПП Г) - на 100 коек каждый. Для оказания в хирургических полевых госпиталях специализированной медпомощи им придавались соответствующие группы специалистов из отдельной роты мед. усиления.

Для специализированного лечения легкораненых и легкобольных в августе 1941 г. начали создаваться госпитали для легкораненых (см. Госпиталь для легкораненых). Эвакуационные госпитали в большинстве своем имели постоянную профилизацию, предусмотренную штатами.

Последующее развитие организации Г. в. происходит под влиянием двух тенденций: расширение перечня специализированных госпиталей в связи с дальнейшей дифференциацией медицины, вт. ч. военной, и необходимости иметь многопрофильные госпитали для приема пострадавших с комбинированными поражениями, вызываемыми современными видами оружия массового поражения, особенно ядерным.

В мирное время в Советских Вооруженных Силах имеются Г. в.- центральные, окружные и гарнизонные. К центральным госпиталям относятся Главный военный клинический госпиталь им. акад. H. Н. Бурденко, Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка и др. Окружные Г. в. учреждены в 1934 г. Они обеспечивают оказание всех видов специализированной медпомощи и лечения, располагая квалифицированным персоналом и соответствующими специализированными отделениями, лабораториями и кабинетами, служат научной и учебной базой мед. службы военного округа. Гарнизонные Г. в. обеспечивают оказание квалифицированной и основных видов специализированной медпомощи, а также лечение военнослужащих из приписанных к ним воинских частей и учреждений. Специалисты окружных и гарнизонных Г. в. оказывают помощь войсковым врачам в леч.-проф, работе.

Организационная структура Г. в. определяется штатом. Обычно Г. в. имеет приемное и поликлиническое отделения, а также специализированные леч. отделения (хирургическое, терапевтическое, инфекционное, кожно-венерологическое, глазное, неврологическое, психиатрическое, оториноларингологическое, стоматологическое и др.), состав, количество и коечная мощность которых зависят от штатного количества коек госпиталя. В составе госпиталя предусмотрены отделения (или кабинеты), обеспечивающие леч. процесс: рентгенологическое, физиотерапевтическое, леч. физкультуры, лабораторное, анестезиологическое, патологоанатомическое и функциональной диагностики. Для оказания специализированной медпомощи членам семей военнослужащих и их лечения в составе Г. в. могут быть родильное, детское, гинекол, и другие отделения. Кроме того, каждый Г. в. имеет мед. часть, партийно-политический аппарат, часть материально-технического обеспечения, финансовое и административное отделения, аптеку.

В каждом отделении оборудуются одна-две процедурные, столовая, комната отдыха и занятий с больными, ординаторская и др. В соответствии с назначением отделений предусматриваются специальные помещения с соответствующим оборудованием для выполнения лечебно-диагностических процедур.

Организация деятельности и ответственность за работу Г. в. возлагаются на начальника госпиталя. Он является прямым начальником всего личного состава и подчиняется соответствующему начальнику мед. службы.

Военно-морской госпиталь (ВМГ) - леч. учреждение ВМФ, ВМГ подразделяются на стационарные, предназначенные для мед. обслуживания личного состава ВМФ в мирное и военное время (ВМГ флотов, военно-морских баз, морских гарнизонов), и подвижные, создаваемые на время войны для оказания квалифицированной и специализированной медпомощи раненым и больным. Они могут быть однопрофильными и многопрофильными.

Первые ВМГ в России были основаны в Петербурге (1715) и Кронштадте (1717). Позднее ВМГ были организованы в Севастополе (1783), Владивостоке (1872) и других портах. ВМГ назывались адмиралтейскими, т. к. содержались на средства адмиралтейств-коллегии, в ведении к-рой и находились, но мед. часть, как и в Г. в., была в ведении врача. Согласно адмиралтейскому, регламенту (1722), для управления ВМГ назначался комиссар - чиновник морского ведомства, к-рому подчинялся весь личный состав госпиталя. В госпиталях на каждые 200 коек полагалось иметь одного лекаря, двух подлекарей, четырех учеников и аптекаря. Помимо выполнения леч. функций, ВМГ снабжали корабли флота мед. имуществом, а при Петербургском и Кронштадтском адмиралтейских госпиталях были открыты госпитальные школы по подготовке лекарей.

С 1735 г. в соответствии с «Генеральным о госпиталях регламентом» управление госпиталем полностью было передано в ведение главного доктора, а за комиссаром оставлено заведование хозяйством. В 1831 г. ВМГ были приравнены к сухопутным. Во главе ВМГ вновь был поставлен флотский офицер, к-рому подчинялся старший (бывший главный) доктор, ведавший мед. частью, и смотритель, отвечавший за административную и хозяйственную деятельность госпиталя. Должность смотрителя считалась выше должности старшего доктора.

После Крымской войны (1853- 1856) были предприняты меры по улучшению организации мед. службы флота. Согласно «Уставу о морских военных госпиталях» (1865), главный доктор вновь стал начальником госпиталя и оставался им, несмотря на неоднократные пересмотры госпитального устава, получившего свое окончательное завершение в четвертой книге «Свода Морских постановлений» (1912). В начале 20 в. ВМГ стал центром мед. службы военно-морской базы, а его главный доктор стал одновременно и мед. инспектором порта, подчиненным главному мед. инспектору флота и командиру порта. На главного доктора ВМГ возлагалось руководство мед. службой кораблей и береговых частей, сан. надзор за учреждениями порта, организация усовершенствования врачебного состава путем прикомандирования к госпиталям, назначение врачей в плавание и др. В русско-японскую и первую мировую войну ВМГ разрабатывали вопросы лечения раненых, устройства судовых лазаретов и перевязочных пунктов, занимались мед. снабжением и другими вопросами мед. обеспечения флота.

В годы гражданской войны основную работу по лечению раненых и больных выполняли временные ВМГ и госпитальные суда речных и озерных флотилий. К концу войны на каждом флоте (флотилии) были созданы сан. управления (отделы), к к-рым перешли функции сан. инспекторов портов, а за ВМГ остались леч. функции. Кроме того, на них была возложена организация усовершенствования врачей и фельдшеров флота, подготовка санинструкторов и переподготовка мед. состава запаса.

В ходе Великой Отечественной войны многие ВМГ работали в условиях постоянного огневого воздействия противника (Одесса, Севастополь, Ленинград, Кронштадт, Новороссийск, п-ов Ханко). В них всем раненым, нередко поступающим непосредственно с боевых кораблей и с поля боя, оказывалась квалифицированная и отдельные виды специализированной медпомощи и осуществлялось лечение раненых и больных. За героизм, проявленный в этих условиях личным составом, и успешную работу по лечению раненых Ленинградский и Кронштадтский ВМГ были награждены орденом Ленина, Новороссийский ВМГ - орденом Красного Знамени. Для лечения лиц с инфекционными заболеваниями существовали инфекционные ВМГ. В районах, удаленных от морских театров, развертывались тыловые ВМГ, которые принимали раненых и больных из подвижных ВМГ и госпиталей военно-морских баз.

В послевоенное время в постоянных пунктах базирования флотов имеются ВМГ флота, военно-морских баз или гарнизонов.

ВМГ флота - многопрофильное леч. учреждение, где оказываются все виды специализированной медпомощи и осуществляется лечение личного состава флота, членов семей офицеров. Он является центром научно-исследовательской работы и клин, базой для повышения квалификации врачебного состава мед. учреждений, кораблей и частей флота. Госпиталь имеет приемное и лечебно-диагностические отделения, лаборатории, аптеку и др. При госпитале работает военно-врачебная комиссия. Начальники отделений госпиталя, как правило, одновременно являются главными специалистами флота. Начальник ВМГ флота подчиняется начальнику мед. службы соответствующего флота и несет ответственность за все стороны деятельности госпиталя.

ВМГ военно-морской базы (гарнизона)- многопрофильное леч. учреждение, предназначенное для оказания квалифицированной и основных видов специализированной медпомощи и лечения личного состава базы (гарнизона), членов семей офицерского состава, а там, где нет гражданских леч. учреждений, рабочих и служащих базы (гарнизона). Начальник ВМГ базы подчиняется начальнику мед. службы военно-морской базы.

В госпитале осуществляется также мед. освидетельствование военнослужащих и проводится усовершенствование мед. состава. Специалисты госпиталя оказывают помощь врачам кораблей и частей в изучении заболеваемости и травматизма, организации и проведении леч.-проф, мероприятий.

Авиационный госпиталь (АГ)- профилированное лечебное учреждение Военно-Воздушных Сил, предназначенное для лечения, экспертного обследования и освидетельствования летного состава, а также для усовершенствования авиационных врачей. Экспертное обследование и освидетельствование летного состава проводится с целью определения состояния здоровья и годности к выполнению полетов на летательных аппаратах.

АГ впервые были созданы в годы Великой Отечественной войны (1943) и входили в состав воздушных армий. В них проводилось лечение летного состава с последующим освидетельствованием госпитальной врачебнолетной комиссией (см.).

Развитие авиационной техники и возросшая сложность летного труда повысили требования к состоянию здоровья летчиков. В связи с этим в АГ, кроме лечения, осуществляется всестороннее обследование летчиков с использованием обычных клин, методов и ряда специальных Клинико-физиол, методик, таких как пробы с физ. нагрузкой, гипервентиляцией, дыхание кислородом при избыточном давлении, обследование в барокамере на переносимость умеренных степеней гипоксии, Электрофизиологические (электрокардиография, фонокардиография, электроэнцефалография, реография, поликардиография), клинико-физиологические (скорость распространения пульсовой волны, гемодинамика, ортостатические пробы, капилляроскопия, исследование проницаемости капилляров и др.) и клинико-психол. исследования.

Для решения этих задач в составе АГ имеются клин, отделения, аналогичные отделениям Г. в.: терапевтическое, хирургическое (с койками для офтальмологических и лор-больных), неврол., рентгенол, и др., а также ряд отделений, предназначенных для проведения специальных исследований и оснащенных барокамерами, центрифугами, качелями Хилова, креслами на устойчивой и неустойчивой опоре, аудиометрами и различной электродиагностической аппаратурой.

Головным учреждением ВВС, предназначенным для лечения и экспертного обследования летного состава, является Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь (ЦНИАГ). В составе его, помимо клинических отделений и отделений функциональной диагностики, имеющихся в АГ, предусмотрен научно-исследовательский отдел и ряд лабораторий. В ЦНИАГ осуществляется врачебная экспертиза летного состава в особо сложных случаях, когда экспертное решение не может быть вынесено в АГ, а требуется специальное углубленное обследование летчика (см. Экспертиза , врачебно-летная). Ведущим направлением научно-исследовательской работы ЦНИАГ является обоснование мед. требований к состоянию здоровья летного состава всех родов авиации, разработка, апробация и внедрение в практику врачебно-летной экспертизы методов выявления начальных и латентных форм заболеваний, оценки функциональных возможностей организма, а также изучение заболеваемости и травматизма у летчиков, обусловленных воздействием факторов проф. деятельности. В ЦНИАГ осуществляется первичная специализация и усовершенствование авиационных врачей.

Библиография Алелеков А. Н. История Московского военного госпиталя в связи с историей медицины, М., 1907; В и ш н e в-с к и й А. А. Принципы- организации хирургической помощи во фронтовой операции, Воен.-мед. журн., № 6, с. 7, 1962; Георгиевский А. С. Исторический очерк развития медицинской службы армейских объединений, Л., 1955; Долинин В. А. и др. Организация и объем хирургической помощи в действующей армии, Л., 1972; Кондратьев В. А. и д р. Организация и объем терапевтической помощи в действующей армии, Л., 1972; Крупчицкий А. М. Первенец русской медицины, М., 1958; Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., т. 1, М., 1951; Очерки истории советской военной медицины, под ред. Д. Д. Кувшинского и А. С. Георгиевского, Л., 1968. Н. В. Кругликов;

Г. С. Сергеев (авиационный госпиталь), А. А. Шмаров (военно-морской госпиталь).

Одним из важнейших распоряжений Ставки, в конечном итоге спасшим немало жизней советских солдат, стал приказ народного комиссара обороны «О порядке представления к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу», подписанный 23 августа 1941 г. И. В. Сталиным. В нём предписывалось представлять к награждению санитаров и санитаров-носильщиков за вынос раненых с поля боя с их оружием: за вынос 15 человек представляли к медали «За боевые заслуги» или «За отвагу», 25 человек - к ордену Красной Звезды, 40 человек - к ордену Красного Знамени, 80 человек - к ордену Ленина. К концу войны более 116 тысяч человек личного состава военно-медицинской службы и 30 тыс. тружеников гражданского здравоохранения в годы войны были награждены орденами и медалями. 42 медика работника удостоены звания Героя Советского Союза.

Всего за годы войны было госпитализировано 22 326 905 солдат и офицеров вооружённых сил. Из них 14 685 593 - по ранению, остальные - по болезни. Из этого огромного количества 76,9% возвращено в строй. Ещё 17% комиссовано. И лишь 6,1% бойцов врачам не удалось спасти.

В обслуживании раненых и больных во время войны участвовала не только медицинская служба вооружённых сил, но и органы здравоохранения на местах, а с ними вместе десятки тысяч людей, далёких от медицины. Матери, жёны, младшие братья и сёстры воинов, работая в промышленности, сельском хозяйстве, находили время и силы для заботливого ухода зав ранеными и больными в госпиталях. Испытывая большие лишения в питании, одежде, они отдавали всё, и в том числе свою кровь, чтобы быстрее восстановить здоровье воинов.

Вся система оказания медицинской помощи в бою и последующего лечения раненых до выздоровления была построена на принципах этапного лечения с эвакуацией по назначению. Это значит - рассредоточить весь лечебный процесс между специальными подразделениями и учреждениями, представляющими собой отдельные этапы на его пути с места ранения в тыл. И тогда проводить эвакуацию по назначению туда, где каждому раненому будет обеспечено квалифицированное и специализированное лечение, диктуемое требованиями современной хирургии и медицины в целом.

Таким образом, во время войны в Советском Союзе проводилась в жизнь единая военно-полевая медицинская доктрина. Содержание её было сформулировано начальником Главвоенсанупра Е. И. Смирновым: «Современное этапное лечение и единая военно-полевая медицинская доктрина в области полевой хирургии основываются на следующих положениях:

- все огнестрельные раны являются первично-инфицированными;

- единственно надежным методом борьбы с инфекцией огнестрельных ран является первичная обработка ран;

- большая часть раненых нуждается в ранней хирургической обработке;

- раненые, подвергнутые в первые часы ранения хирургический обработке, дают наилучший прогноз».

Не хрупкие они, женские плечи!

Не хрупкие они, женские плечи!

Одним из наиболее ярких показателей организованности полевой медицинской службы, имевшим первостепенное значение для всей последующей хирургической работы, являлось время поступления раненого после ранения на полковой медицинский пункт (ПМП), где ему обеспечивалась первая врачебная помощь. Основным требованием к медицинской службе было обеспечение прибытия всех раненых на полевой медицинский пункт в пределах до 6 часов после ранения и в медсанбат - до 12 часов. Если раненые задерживались на ротном участке или в районе батальонного медпункта и прибывали после названных сроков, то это рассматривалось как недостаток организации медицинской помощи на поле боя.

Оптимальным сроком для оказания первичной хирургической помощи раненым в медсанбате считался срок в пределах шести-восьми часов после ранения.

Важнейшим органом доврачебной помощи, несомненно, являлся батальонный медицинский пункт (БМП), возглавлявшийся батальонным фельдшером. Именно он являлся организатором всей медицинской помощи и всех санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, проводимых в батальоне. Важнее всего для него было ускорить прибытие раненых на БМП и их отправку на полковой медпункт (ПМП_. Кроме того, здесь проверялось состояние и производилось исправление ранее наложенных повязок и транспортных шин. При поступлении раненых в состоянии шока применялись сердечные и болеутоляющие средства. Раненых согревали химическими грелками и теплыми одеялами.

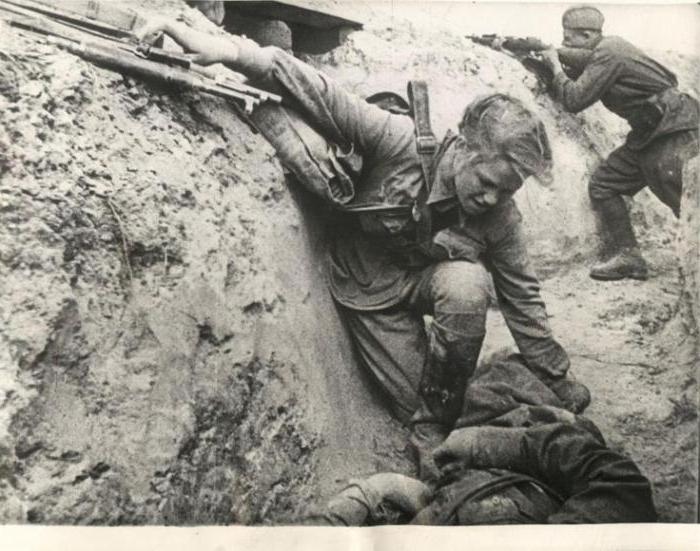

Помощь раненому в ходе атаки

Помощь раненому в ходе атаки

В свою очередь, ПМП превращались из пунктов общеврачебной помощи в подготовительные хирургические этапы. На полковом медицинском пункте, впервые на эвакуационном пути раненого, проводилась врачебная регистрация раненых, заполнялись медицинские карточки передового района, следовавшие с ними на всем пути эвакуации. В некоторых случаях, когда оказывались значительные затруднения с эвакуацией раненых из ПМП в МСБ, практиковалось направление из медсанбата хирурга в ПМП для хирургической помощи (главным образом для неотложных и срочных операций).

Третью группу медиков составляли работники стационарных госпиталей. Их особенности - высокая квалификация и специализация врачей, связь с гражданским населением.

Особую группу медиков составлял персонал санитарных поездов. Они вывозили тяжелораненых в тыл страны.

Среди санинструкторов было до 40% женщин. Среди 44 медиков - Героев Советского Союза 17 женщин.

Но и смертность медработников была на втором месте после стрелковых частей. Всего за годы войны потери медицинской службы составили 210 тыс. чел. Больше всего убитых и раненых было среди санитаров и санинструкторов.

Перевязка раненого в бою

Перевязка раненого в бою

Из воспоминаний фронтовика

Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, беспрестанно подвозившими раненых… В первую очередь пропускали тяжелораненых…Под пологом просторной палатки, с пологом и жестяной трубой над брезентовой крышей, стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеёнкой. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперёк столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь - непосредственно к хирургическому ножу…

В партизанском госпитале, 1943 год

Среди толпы сестёр горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал в цинковый тазик извлеченный осколок или пулю к подножию стола… Наконец хирург распрямлялся и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, шёл в угол мыть руки.

Боевые действия всегда приводят к потерям. Человек, раненый или больной, уже не может выполнять свои задачи в полной мере. Но их необходимо было вернуть в строй. Для этой цели по всему продвижению войск создавались медицинские учреждения. Временные, в непосредственной близости от боевых сражений, и постоянные - в глубоком тылу.

Где создавались госпитали

Все госпитали во время Великой Отечественной войны получали в своё распоряжение самые вместительные здания городов и сёл. Ради спасения раненых солдат, их быстрейшего выздоровления школы и санатории, аудитории вузов и номера гостиниц становились медицинскими палатами. Для солдат старались создать лучшие условия. Города глубокого тыла превращались в пристанища для тысяч солдат на время болезни.

В городах, далёких от мест ведения сражений, дислоцировались госпитали во время Великой Отечественной войны. Список их огромен, они охватывали всё пространство от севера до юга, Сибирь и далее на восток. Екатеринбург и Тюмень, Архангельск и Мурманск, Иркутск и Омск встречали дорогих гостей. Например, в таком удалённом от фронта городе, как Иркутск, размещалось двадцать госпиталей. Каждый пункт приёма солдат с передовой был готов к проведению необходимых лечебных процедур, организации полноценного питания и ухода.

Путь от ранения до исцеления

Раненный во время боя солдат не сразу оказывался в госпитале. Первую заботу о нём возлагали на свои хрупкие, но такие сильные женские плечи медсёстры. «Сестрёнки» в солдатской форме бросались под шквальный вражеский огонь, чтобы вытащить своих «братишек» из-под обстрела.

Красный крест, нашитый на рукаве или косынке, своим работникам выдавали госпитали во время Великой Отечественной войны. Фото или изображение этого символа понятно всем без слов. Крест предупреждает о том, что человек не воин. Фашисты при виде этого отличительного знака просто зверели. Их раздражало одно присутствие маленьких санитарочек на поле боя. А то, как они ухитрялись тащить под прицельным огнём здоровенных солдат в полном обмундировании, просто приводило их в ярость.

Ведь в армии вермахта такую работу выполняли самые здоровые и сильные солдаты. Поэтому они открыли настоящую охоту на маленьких героинь. Лишь промелькнёт девичий силуэт с красным крестом, и на него наводили прицел множество вражеских стволов. Поэтому гибель на передовой медсестёр была очень частой.

Уходя с поля боя, раненые получали первую помощь и отправлялись на места сортировки. Это были так называемые распределительные эвакуационные пункты. Сюда свозили раненых, контуженных и больных с ближайших фронтов. Один пункт обслуживал от трёх до пяти направлений военных действий. Здесь солдат распределяли по их основному ранению или заболеванию. Большой вклад в восстановление боевой силы армии сыграли военно-санитарные поезда.

ВСП мог одновременно перевезти большое количество раненых. Никакой другой санитарный транспорт не мог потягаться с этими локомотивами оказания быстрой медицинской помощи. С сортировочных пунктов раненных отправляли во внутренние районы страны в специализированные советские госпитали во время Великой Отечественной войны.

Основные направления госпиталей

Среди госпиталей выделялось несколько профилей. Самыми частыми повреждениями считались ранения в брюшную полость. Они относились к особо тяжким. Осколочное попадание в грудь или живот приводило к повреждению диаграммы. В результате грудная и брюшная полости оказываются без естественной границы, что могло привести к гибели солдат. Для их излечения создавались специальные торакоабдоминальные госпитали. Среди таких раненых процент выживания был невысоким.

Для лечения ранений конечностей создавался бедренно-суставной профиль. Руки и ноги страдали от ранений и обморожений. Врачи всеми мыслимыми способами пытались предотвратить ампутацию.

Человек без руки или ноги уже не мог вернуться в строй. А перед медиками ставилась задача восстановления боевой силы.

Нейрохирургическая и инфекционная направленность, терапевтические и психоневрологические отделения, хирургия (гнойная и сосудистая) бросали все силы на свой фронт борьбы с заболеваниями бойцов Красной Армии.

Персонал

На службу Отечеству становились медики разных направленностей и опыта. Опытные врачи и молодые санитарки приходили в госпитали во время Великой Отечественной войны. Здесь они работали сутками.

Среди врачей нередки были голодные обмороки. Но это случалось не от недостатка питания. Кормить старались хорошо и пациентов, и медиков. Врачам частенько не хватало времени на то, чтобы отвлечься от своей основной работы и поесть. Каждая минута была на счету. Пока продолжался обед, можно было помочь какому-то горемыке и спасти ему жизнь.

Кроме оказания врачебной помощи необходимо было варить еду, кормить солдат, менять повязки, убирать в палатах, стирать. Всё это выполнял многочисленный персонал. Старались хоть как-то отвлечь раненых от горьких дум. Случалось так, что рук не хватало. Тогда появлялись неожиданные помощники.

Помощники врачей

Отряды октябрят и пионеров, отдельные классы оказывали посильную помощь госпиталям во время Великой Отечественной войны. Они подавали стакан воды, писали и читали письма, развлекали солдат, ведь почти у каждого где-то остались дома дочки-сыновья или братья-сёстры. Прикосновение к мирной жизни после кровопролития страшных будней на фронте становилось стимулом к выздоровлению.

В военные госпитали во время Великой Отечественной войны приезжали знаменитые артисты с концертами. Их приезда ждали, они превращались в праздник. Призыв к отважному преодолению боли, вера в выздоровление, оптимизм выступлений благотворно влияли на пациентов. Приходили пионеры с самодеятельностью. Ставили сценки, где высмеивали фашистов. Пели песни, рассказывали стихи о скорой победе над врагом. Таких концертов раненые ждали с нетерпением.

Трудности работы

Созданные госпитали во время функционировали с трудом. В первые месяцы войны не было организовано достаточного снабжения медикаментами, оборудованием, специалистами. Не хватало элементарного - ваты и бинтов. Приходилось стирать их, кипятить. Врачи не могли вовремя поменять халат. Уже через несколько операций он превращался в красное полотнище от свежей крови. Отступление Красной Армии могло привести к тому, что госпиталь оказывался на захваченной территории. В таких случаях жизнь солдат оказывалась под угрозой. Все, кто мог взять оружие в руки, вставали на защиту остальных. Медицинский персонал в это время старался организовать эвакуацию тяжелораненых и контуженных.

Наладить работу на неприспособленном месте можно было, пройдя через испытания. Только самоотверженность врачей позволяла оборудовать помещения для оказания необходимой медицинской помощи.

Постепенно медицинские учреждения перестали испытывать дефицит лекарств и оборудования. Работа стала более организованной, находилась под контролем и опекой.

Достижения и упущения

Смогли госпитали во время Великой Отечественной войны добиться снижения уровня смертности пациентов. До 90 процентов возвращались к жизни. Без привлечения новых знаний это не представлялось возможным. Врачам приходилось новейшие открытия в медицине проверять сразу на практике. Их смелость дала шанс выжить многим солдатам, и даже не просто остаться в живых, но и продолжить защищать Родину.

Умерших пациентов хоронили в Обычно на могилке устанавливали деревянную табличку с именем или номером. Работающие госпитали во время Великой Отечественной войны, список которых в Астрахани, например, насчитывает несколько десятков, создавались в ходе крупных сражений. В основном это эвакогоспитали, такие как №379, 375, 1008, 1295, 1581, 1585-1596. Образовались они во время Сталинградской битвы, учёта погибших не вели. Иногда не было документов, иногда быстрое перемещение на новое место не давало такой возможности. Поэтому сейчас так трудно найти места захоронений умерших от ран. До сих пор есть ещё без вести пропавшие солдаты.

Ферментативных реакций кинетика

Ферментативных реакций кинетика Ряд лигандов по силе. Модели химической связи. Теория кристаллического поля. Обзор теории кристаллического поля

Ряд лигандов по силе. Модели химической связи. Теория кристаллического поля. Обзор теории кристаллического поля Термодинамические потенциалы

Термодинамические потенциалы