Российская империя 1721. Российская империя: начало становления. Великое княжество Финляндское

Жизнь в царской России была по разным оценкам непростой и удивительной. Могущественная империя стремительно наращивала экономическое благосостояние. И естественно сильная монархическая Россия расстраивала лидеров капиталистического мира.

За всю историю планеты — ни одно государство в мире не пострадало от такого количества войн, как Россия. Она падала и поднималась. Так случилось и с могущественной царской Россией. Что случилось с жизнью страны после прихода к власти большевиков — об этом написано немало статей, книг…

Сегодня рассмотрим жизнь царской России до ее распада. Уникальные фотографии того времени, дошедшие до нас иллюстрируют очень разную жизнь — богатую и бедную…

Крестьяне на реке Уссури, 1843

Карабахский негр, 1870

Абхазские негры или кавказские негры - небольшая расово-этническая негроидная группа абхазского народа. Появились на Кавказе примерно в XVII веке. По одной версии были завезены изначально как рабы, по другой — потомки античных колхов.

Фотография Джорджа Кеннана.

Фотография Джорджа Кеннана. Подаяние, Нижний Новгород, 1870-1875 гг.

Фотография Андрея Карелина.

Фотография Андрея Карелина. Крестьяне Нижегородской губернии, 1870-е

Фото И.Рауля

Фото И.Рауля Оренбургские казаки с верблюдами., 2-я половина XIX века

Батум (Батуми). Городская пристань, 1880-е гг.

В 1878 году город был освобождён объединённым грузино-российским войском, и вошёл в состав России по Берлинскому мирному договору между Россией и Турцией.

Верхние городские ряды, Москва, 1886

Крушение императорского поезда, 17 октября 1888 г.

Осенью 1888 года царский поезд потерпел крушение у станции Борки, в 50 километрах от Харькова. Семь вагонов оказались разбитыми, были тяжелораненые и умершие среди слуг, однако члены царской семьи остались невредимы: они на тот момент находились в вагоне-столовой. Однако крыша вагона всё-таки обвалилась, и, по словам очевидцев, держал её на плечах до тех пор, пока не подоспела помощь. Следователи, выяснявшие причины крушения, резюмировали, что семья чудом спаслась, а если царский поезд и дальше будет ездить на такой скорости, то чуда во второй раз может и не произойти.

Воспитанницы Смольного института благородных девиц на уроке танцев, 1889 г.

Смольный институт благородных девиц - первое в России женское учебное заведение.

Был основан при Екатерине Второй в 1764 году.

Фонтан на Лубянской площади, конец 1890-х

Фонтан в центре Лубянской площади был водоразборным. Извозчики поили из него своих лошадей за копейку ведро.

Муши (носильщики тяжестей), Кавказ. Конец 1890-х гг.

Фотография Д. И. Ермакова.

Фотография Д. И. Ермакова. Конный трамвай, 1890-1900-х гг., Станция конки у Серпуховских ворот.

Подвоз воды в тюрьму и огороды, Нерчинская каторга, 1891.

Нерчинская каторга — Знаменитая каторга в Сибири. Славилась тем, что помимо простых уголовников туда ссылали и политических заключенных. Первыми узниками Нерчинской каторги были декабристы, позже участники польского восстания. Самые знаменитые узники — Н. Чернышевский, Ф. Каплан, Г. Котовский…

«Русские горки» на Марсовом поле, Санкт-Петербург. 1895.

Самым старым упоминанием о горках считается увлечение катанием на санях в зимнее время в России в XVII веке. Ледяные горки, построенные по указу Петра I под Санкт-Петербургом, имели высоту примерно 25 м и угол наклона около 50°.

Екатерина II была настолько увлечена ледяными горками, что приказала построить их для личного использования на территории царской резиденции. Существует несколько мнений относительно того, кто первый предложил оборудовать сани колёсами. Некоторые историки полагают, что впервые такие горки появились при Екатерине II в садах Ораниенбаума в 1784 году. Множество других историков утверждают, что это произошло во Франции.

В Париже в 1812 году были открыты Les Montagnes Russes à Belleville, что переводится как «Русские горки в Бельвилле». Вагонетки этих горок были оборудованы колёсами, которые фиксировались в рельсе и обеспечивали безопасность при больших скоростях.

Красная площадь, 1896 г.

Велогонщики, 1896, Велодром в Стрельне, Санкт-Петербург.

Фотография Карла Буллы

Фотография Карла Буллы Подводные работы на строительстве моста через Енисей, Красноярск.

1896-1899 гг.

Императрица Мария Федоровна на рыбалке, Петергоф, 1896

Нравится мне этот снимок. Начиная от удочки, резного стульчика, до головного убора императрицы)

Девушки Олонецкой губернии, 1899. Сейчас Республика Карелия.

Из отчет этнографа М.А.Круковского.

Из отчет этнографа М.А.Круковского. Как и сейчас, в начале 20 века женская одежда предполагала большее богатство красок и форм, чем мужская. Чего только не носили девушки Олонецкой губернии! Сарафаны на лямках, платья с пышным до локтя рукавом, рубахи с узором, пышные передники и даже мужские портки! Последний предмет в женском гардеробе был отнюдь не данью моде, а зачастую суровой необходимостью. Бедные крестьянки надевали то, что было в доме, выбирать могли только зажиточные барышни.

Молодые девушки, как правило, носили платья светлых тонов, пожилые женщины- одежду в темных тонах. Совсем маленьких девочек, так же, как и мальчиков, одевали в домотканые рубахи. Но уже с 5-6 лет малышки носили сарафанчики со всеми взрослыми атрибутами: рюшами, широкими рукавчиками и воротничками. Девочки из бедных крестьянских семей - те же рубашки с юбками.

Однако и в бедных и в богатых семьях всегда были свои праздники. А в такие дни женщины Олонецкой губернии наряжались от души: белая рубашка с кружевным воротничком и пышным рукавом, перевязанным ленточками, с прямой широкой юбкой и витиеватым узором… На голове - чепцы, декорированные «коронами» из ткани.

И главная изюминка гардероба олонецких девушек - расшитая золотом повязка с прикрепленным к ней венком и шлейфом, украшенным разноцветными цветами из ткани. Этнографы отмечают, что такого элемента гардероба не было у женщин никаких других губерний. Олонецкие красавицы блистали в прямом и переносном смысле слова.

Наказание плетьми на Сахалинской каторге, 1899

Уральский казак, 19 век

Кулачный бой, Праздник Троицы вблизи Царёва Городища, 1900-е

В России существует собственная воинская состязательно-игровая традиция. Славяне были известны всей Европе как доблестные воины. Так как войны на Руси были частым явлением, каждому мужчине следовало владеть ратными навыками.

Начиная с самого раннего возраста дети с помощью разнообразных игр, таких как «царь горы», «на ледяной горке» и «куча-мала», борьбы и метания, постепенно приучались к тому, что нужно уметь постоять за Родину, семью и самих себя. Когда дети становились взрослыми, игры перерастали в настоящие поединки, известные как «кулачные бои».

Взвешивание и первичная разделка осетровых, Астрахань, конец XIX-начало ХХ века.

Русский самокатчик, Жандармы 1900-е

Грязевые ванны, Сакское озеро, 1900-е

Конка у Александровского сада, Санкт-Петербург, 1900-е

Рыбалка на «Черном пруду», 1900-е, Нижегородская губерния.

Кто сказал, что рыбалка — это исключительно мужское занятие?

Нефтедобыча в Баку, Конец XIX — начало XX века.

Его еще называли «Черный город» — на территории города находилось в свое время около 150 заводов по добыче нефти. Все это удовольствие находилось до 1870 года в черте города. Вот что пишет побывавший в Чёрном городе в 1890 году:

«Все черное, стены, земля, воздух, небо. Вы чувствуете нефть, вдыхаете испарения, резкий запах удушает вас. Вы идете среди облаков дыма, которые закрывают небо»

Николай II с иконой благословляет солдат, 1904-1905

Бурлак на Волге, 1904

Цесаревич Алексей на прогулке, Царское село, 1906

Невеста в свадебном наряде. Якутия, 1905

Подводные лодки Сибирской флотилии во Владивостоке, Сентябрь 1908 г.

В бухте Улисс, на заднем плане эскадренный миноносец «Грозовой».

Старый пасечник, 1908, Задонский уезд. Воронежская губерния.

Продолжение следует…

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите левый Ctrl+Enter .

В мире существовало много империй, которые славились своим богатством, роскошными дворцами и храмами, завоеваниями и культурой. Среди самых великих из них выделяют такие мощные государства, как Римская, Византийская, Персидская, Священная Римская, Османская, Британская империи.

Россия на исторической карте мира

Империи мира рушились, распадались, а на их месте образовывались отдельные независимые государства. Не обошла стороной подобная участь и Российскую империю, которая просуществовала 196 лет, начиная с 1721 и заканчивая 1917 годом.

Все началось с Московского княжества, которое благодаря завоеваниям князей и царей росло за счет новых земель на западе и на востоке. Победоносные войны позволили России завладеть важными территориями, которые открывали путь стране к Балтийскому и Черному морям.

Россия стала империей в 1721 году, когда царь Петр Великий решением Сената принял императорский титул.

Территория и состав Российской империи

По размерам и протяженности своих владений Россия занимала второе место в мире, уступая только Британской империи, которая владела многочисленными колониями. В начале XX века территория Российской империи включала в себя:

- 78 губерний + 8 финляндских;

- 21 область;

- 2 округа.

Губернии состояли из уездов, последние разделялись на станы и участки. В империи существовало следующее административно-территориальное управление:

Многие земли к Российской империи присоединялись добровольно, а некоторые в результате завоевательных походов. Территориями, вошедшими в ее состав по собственному желанию, были:

- Грузия;

- Армения;

- Абхазия;

- Республика Тыва;

- Осетия;

- Ингушетия;

- Украина.

В ходе внешней колониальной политики Екатерины II в состав Российской империи вошли Курильские острова, Чукотка, Крым, Кабарда (Кабардино-Балкария), Белоруссия и Прибалтика. Часть Украины, Белоруссии и Прибалтики досталась России после раздела Речи Посполитой (современная Польша).

Площадь Российской империи

От Северного Ледовитого океана до Черного моря и от Балтийского моря до Тихого океана простиралась территория государства, занимая два континента - Европу и Азию. В 1914 году перед Первой мировой войной площадь Российской империи составляла 69 245 кв. километра, а протяженность ее границ была следующей:

Остановимся и поговорим об отдельных территориях Российской империи.

Великое княжество Финляндское

Финляндия в состав Российской империи вошла в 1809 году, после того как со Швецией был подписан мирный договор, по которому она уступила эту территорию. Столица Российской империи теперь была прикрыта новыми землями, которые защищали с севера Санкт-Петербург.

Когда Финляндия вошла в состав Российской империи, она сохранила большую автономию, несмотря на русский абсолютизм и самодержавие. Она имела собственную конституцию, в соответствии с которой власть в княжестве разделялась на исполнительную и законодательную. Органом законодательной власти был сейм. Исполнительная власть принадлежала Императорскому финляндскому сенату, он состоял из одиннадцати человек, избираемых сеймом. Финляндия имела собственную валюту - финские марки, а в 1878 году получила право иметь небольшую армию.

Финляндия в составе Российской империи славилась прибрежным городом Гельсингфорс, где любила отдыхать не только русская интеллигенция, но и царствующий дом Романовых. Этот город, который сейчас называется Хельсинки, был облюбован многими русскими людьми, которые с удовольствием отдыхали на курортах и снимали дачи у местных жителей.

После забастовок 1917 года и благодаря Февральской революции была провозглашена независимость Финляндии, и она вышла из состава России.

Присоединение Украины к России

Правобережная Украина в составе Российской империи оказалась во время правления Екатерины II. Русская императрица для начала уничтожила гетманщину, а затем и Запорожскую Сечь. В 1795 году Речь Посполитая была окончательно разделена, а ее земли отошли Германии, Австрии и России. Так, Белоруссия и Правобережная Украина вошли в состав Российской империи.

После русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Екатерина Великая присоединила территорию современной Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Луганской и Запорожской области. Что касается Левобережной Украины, то она добровольной вошла в состав России в 1654 году. Украинцы спасались от социальных и религиозных репрессий поляков и просили помощи у русского царя Алексея Михайловича. Он вместе с Богданом Хмельницким заключил Переяславский договор, по которому Левобережная Украина вошла в состав Московского царства на правах автономии. Участвовали в раде не только казаки, но и обычные люди, которые приняли это решение.

Крым - жемчужина России

Полуостров Крым был включен в состав Российской империи в 1783 году. 9 июля был зачитан знаменитый Манифест у скалы Ак-Кая, и крымскими татарами было выражено согласие стать подданными России. Сначала знатные мурзы, а затем и обычные жители полуострова приняли присягу на преданность Российской империи. После этого началось гуляние, игры и празднества. Крым вошел в состав Российской империи после успешной военной кампании князя Потемкина.

Этому предшествовали непростые времена. Побережье Крыма и Кубань с конца 15-го века были владениями турок и крымских татар. В ходе войн с Российской империей последние получили определенную независимость от Турции. Правители Крыма сменялись быстро, а некоторые по два или три раза занимали трон.

Русские воины не раз подавляли мятежи, которые организовывались турками. Последний хан Крыма Шахин-Гирей мечтал сделать из полуострова европейскую державу, захотел провести военную реформу, но его начинания никто не хотел поддерживать. Пользуясь неразберихой, князь Потемкин рекомендовал Екатерине Великой включить Крым в состав Российской империи путем военной кампании. Императрица согласилась, но с одним условием, чтобы народ сам выразил на это согласие. Русские войска миролюбиво отнеслись к жителям Крыма, проявили к ним доброту и заботу. Шахин-Гирей отрекся от власти, а татарам были гарантированы свобода в исповедании религии и соблюдении местных традиций.

Самая восточная окраина империи

Освоение русскими Аляски началось в 1648 году. Семен Дежнев, казак и путешественник, провел экспедицию, добравшись до Анадыря на Чукотке. Узнав об этом, Петр I отправил Беринга проверить эту информацию, но знаменитый мореплаватель не подтвердил факты Дежнева - туман скрыл от его команды берег Аляски.

Только в 1732 году экипаж корабля «Святой Гавриил» впервые высадился на Аляске, а в 1741 году Беринг в деталях изучил побережье и ее, и Алеутских островов. Постепенно началось исследование новой области, купцы приплывали и образовывали поселения, построили столицу и назвали ее Ситка. Аляска в составе Российской империи славилась еще пока не золотом, а пушным зверем. Здесь добывали меха разных животных, которые пользовались спросом как в России, так и в Европе.

При Павле I организовали Русско-американскую компанию, у которой были следующие полномочия:

- она управляла Аляской;

- могла организовывать вооруженную армию и корабли;

- иметь собственный флаг.

Русские колонизаторы нашли общий язык с местным народом - алеутами. Священники выучили их язык и перевели Библию. Алеуты приняли крещение, девушки охотно выходили замуж за русских мужчин и носили традиционную русскую одежду. С другим племенем - колоши, русские так и не подружились. Это было воинственное и очень жестокое племя, которое практиковало людоедство.

Почему продали Аляску?

Эти обширные территории продали США за 7,2 миллионов долларов. Договор был подписан в столице США - Вашингтоне. Предпосылки продажи Аляски в последнее время называют разные.

Одни говорят, что причиной продажи послужил человеческий фактор и сокращение количества соболя и других пушных зверей. Русских проживало на Аляске очень мало, их численность составляла 1000 человек. Другие выдвигают гипотезу, что Александр II боялся потерять восточные колонии, поэтому, пока еще не было поздно, решил продать Аляску за ту цену, которую предложили.

Большинство исследователей сходится на том, что Российская империя решила избавиться от Аляски, потому что не было человеческих ресурсов, чтобы справиться с освоением таких далеких земель. В правительстве возникали мысли, а не продать ли еще Уссурийский край, который был малозаселен и плохо управлялся. Однако горячие головы поостыли, и Приморье осталось в составе России.

Вместе с распадом Российской империи большинство населения предпочло создать самостоятельные национальные государства. Многим из них так и не было суждено остаться суверенными, и они вошли в состав СССР. Другие были включены в состав советского государства позднее. А какой же была Российская империя в начале XX века?

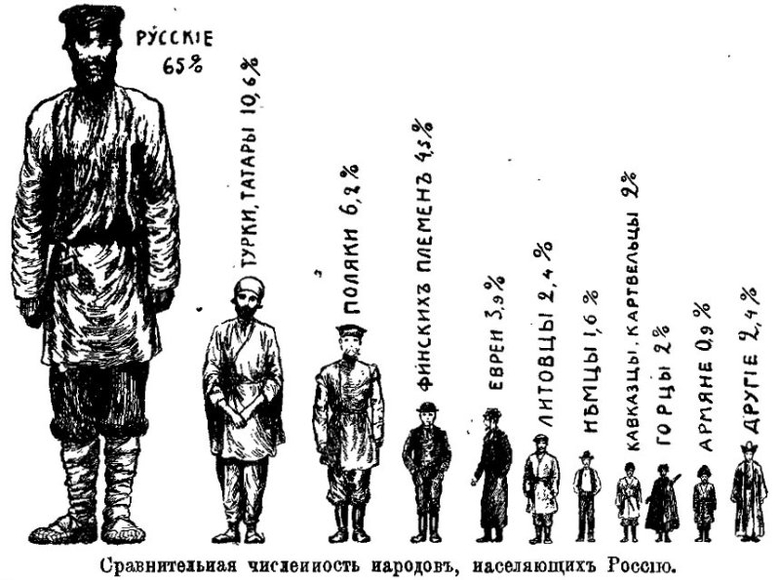

К концу XIX века территория Российской империи - 22,4 млн км 2 . Согласно переписи 1897 года, население составляло 128,2 млн человек, в том числе население Европейской России - 93,4 млн человек; Царства Польского - 9,5 млн, - 2,6 млн, Кавказского края - 9,3 млн, Сибири - 5,8 млн, Средней Азии - 7,7 млн человек. Проживало свыше 100 народов; 57 % населения составляли нерусские народы. Территория Российской империи в 1914 году делилась на 81 губернию и 20 областей; насчитывался 931 город. Часть губерний и областей была объединена в генерал-губернаторства (Варшавское, Иркутское, Киевское, Московское, Приамурское, Степное, Туркестанское и Финляндское).

К 1914 году протяженность территории Российской империи составляла с севера на юг 4383,2 версты (4675,9 км) и с востока на запад - 10 060 верст (10 732,3 км). Общая длина сухопутных и морских границ - 64 909,5 версты (69 245 км), из которых на долю сухопутных границ приходилось 18 639,5 версты (19 941,5 км), а на долю морских - около 46 270 верст (49 360,4 км).

Все население считалось подданными Российской империи, мужское население (от 20 лет) присягало на верность императору. Подданные Российской империи делились на четыре сословия («состояния»): дворянство, духовенство, городские и сельские обыватели. Местное население Казахстана, Сибири и ряда других районов выделялось в самостоятельное «состояние» (инородцы). Гербом Российской империи являлся двуглавый орел с царскими регалиями; государственным флагом - полотнище с белой, синей и красной горизонтальными полосами; государственным гимном - «Боже, царя храни». Государственный язык - русский.

В административном отношении Российская империя к 1914 году делилась на 78 губерний, 21 область и 2 самостоятельных округа. Губернии и области подразделялись на 777 уездов и округов и в Финляндии - на 51 приход. Уезды, округа и приходы, в свою очередь, делились на станы, отделы и участки (всего 2523), а также 274 ленсманства в Финляндии.

Важные в военно-политическом плане территории (столичные и приграничные) были объединены в наместничества и генерал-губернаторства. Некоторые города были выделены в особые административные единицы - градоначальства.

Еще до преобразования Великого княжества Московского в Русское царство в 1547 году, в начале XVI века, российская экспансия начала выходить за пределы своей этнической территории и начала вбирать в себя следующие территории (в таблице не указаны земли, утраченные до начала XIX века):

|

Территория |

Дата (год) присоединения к Российской империи |

Факты |

|

Западная Армения (Малая Азия) |

Территорию уступили в 1917-1918 годах |

|

|

Восточная Галиция, Буковина (Восточная Европа) |

В 1915 году уступлена, в 1916-м частично отвоевана, в 1917 году потеряна |

|

|

Урянхайский край (Южная Сибирь) |

В настоящий момент в составе Республики Тывы |

|

|

Земля Франца-Иосифа, Земля Императора Николая II, Новосибирские острова (Арктика) |

Архипелаги Северного Ледовитого океана, закреплены как территория России нотой МИД |

|

|

Северный Иран (Средний Восток) |

Потерян в результате революционных событий и Гражданской войны в России. В настоящее время принадлежит государству Иран |

|

|

Концессия в Тяньцзине |

Потеряна в 1920 году. В настоящее время город центрального подчинения КНР |

|

|

Квантунский полуостров (Дальний Восток) |

Потерян в результате поражения в Русско-японской войне 1904-1905 годов. В настоящее время провинция Ляонин, КНР |

|

|

Бадахшан (Средняя Азия) |

В настоящее время Горно-Бадахшанская АО Таджикистана |

|

|

Концессия в Ханькоу (Ухань, Восточная Азия) |

В настоящее время провинция Хубэй, КНР |

|

|

Закаспийская область (Средняя Азия) |

В настоящее время принадлежит Туркмении |

|

|

Аджарский и Карсско-Чилдырский санджаки (Закавказье) |

В 1921 году уступлены Турции. В настоящее время Аджарская АО Грузии; илы Карс и Ардахан в Турции |

|

|

Баязетский (Догубаязитский) санджак (Закавказье) |

В том же, 1878, году уступлен Турции по итогам Берлинского конгресса |

|

|

Княжество Болгария, Восточная Румелия, Адрианопольский санджак (Балканы) |

Упразднены по итогам Берлинского конгресса в 1879 году. В настоящее время Болгария, Мраморноморский регион Турции |

|

|

Кокандское ханство (Средняя Азия) |

В настоящее время Узбекистан, Киргизия, Таджикистан |

|

|

Хивинское (Хорезмское) ханство (Средняя Азия) |

В настоящее время Узбекистан, Туркмения |

|

|

включая Аландские острова |

В настоящее время Финляндия, Республика Карелия, Мурманская, Ленинградская области |

|

|

Тарнопольский округ Австрии (Восточная Европа) |

В настоящее время Тернопольская область Украины |

|

|

Белостокский округ Пруссии (Восточная Европа) |

В настоящее время Подляское воеводство Польши |

|

|

Гянджинское (1804), Карабахское (1805), Шекинское (1805), Ширванское (1805), Бакинское (1806), Кубинское (1806), Дербентское (1806), северная часть Талышского (1809) ханства (Закавказье) |

Вассальные ханства Персии, захват и добровольные вхождения. Закреплены в 1813 году договором с Персией по итогам войны. Ограниченные автономии до 1840-х годов. В настоящее время Азербайджан, Нагорно-Карабахская Республика |

|

|

Имеретинское царство (1810), Мегрельское (1803) и Гурийское (1804) княжества (Закавказье) |

Царство и княжества Западной Грузии (с 1774 года независимые от Турции). Протектораты и добровольные вхождения. Закреплены в 1812 году договором с Турцией и в 1813 году договором с Персией. Самоуправление до конца 1860-х годов. В настоящее время Грузия, края Самегрело-Верхняя Сванетия, Гурия, Имеретия, Самцхе-Джавахетия |

|

|

Минское, Киевское, Брацлавское, восточные части Виленского, Новогрудского, Берестейского, Волынского и Подольского воеводств Речи Посполитой (Восточная Европа) |

В настоящее время Витебская, Минская, Гомельская области Белоруссии; Ровенская, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская области Украины |

|

|

Крым, Едисан, Джамбайлук, Едишкуль, Малая Ногайская Орда (Кубань, Тамань) (Северное Причерноморье) |

Ханство (с 1772 года независимое от Турции) и кочевые ногайские племенные союзы. Аннексия, закреплена в 1792 году по договору в результате войны. В настоящее время Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым и Севастополь; Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области Украины |

|

|

Курильские острова (Дальний Восток) |

Племенные союзы айнов, приведение в российское подданство, окончательно к 1782 году. По договору 1855 года Южные Курилы в Японии, по договору 1875 года - все острова. В настоящее время Северо-Курильский, Курильский и Южно-Курильский городские округа Сахалинской области |

|

|

Чукотка (Дальний Восток) |

В настоящее время Чукотский автономный округ |

|

|

Тарковское шамхальство (Северный Кавказ) |

В настоящее время Республика Дагестан |

|

|

Осетия (Кавказ) |

В настоящее время Республика Северная Осетия - Алания, Республика Южная Осетия |

|

|

Большая и Малая Кабарда |

Княжества. В 1552-1570 годах военный союз с Русским государством, в дальнейшем вассалы Турции. В 1739-1774 годах по договору - буферное княжество. С 1774 года в российском подданстве. В настоящее время Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика |

|

|

Инфлянтское, Мстиславское, большие части Полоцкого, Витебского воеводств Речи Посполитой (Восточная Европа) |

В настоящее время Витебская, Могилёвская, Гомельская области Белоруссии, Даугавпилсский край Латвии, Псковская, Смоленская области России |

|

|

Керчь, Еникале, Кинбурн (Северное Причерноморье) |

Крепости, от Крымского ханства по договору. Признаны Турцией в 1774 году по договору в результате войны. Крымское ханство получило независимость от Османской империи под покровительством России. В настоящее время городской округ Керчь Республики Крым России, Очаковский район Hиколаевской области Украины |

|

|

Ингушетия (Северный Кавказ) |

В настоящее время Республика Ингушетия |

|

|

Алтай (Южная Сибирь) |

В настоящее время Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская, Кемеровская, Томская области России, Восточно-Казахстанская область Казахстана |

|

|

Кюменигордский и Нейшлотский лен - Нейшлот, Вильманстранд и Фридрихсгам (Прибалтика) |

Лен, от Швеции по договору в результате войны. С 1809 года в российском Великом княжестве Финляндском. В настоящее время Ленинградская область России, Финляндия (область Южная Карелия) |

|

|

Младший жуз (Средняя Азия) |

В настоящее время Западно-Казахстанская область Казахстана |

|

|

(Киргизская землица и др.) (Южная Сибирь) |

В настоящее время Республика Хакасия |

|

|

Новая Земля, Таймыр, Камчатка, Командорские острова (Арктика, Дальний Восток) |

В настоящее время Архангельская область, Камчатский, Красноярский край |

В массовом сознании постоянно живет большое количество мифов, в том числе и исторических. На самом деле исторический национальный миф играет большую роль, ведь без него общество обречено на распад.

Практически во всех странах история государства приукрашивается и представляется лучше, чем она была на самом деле - приукрашиваются герои, уточняются факты, события. На этом фундаменте во многом и держится страна.

Россия же в этом плане особенная страна - исторический взгляд на прошлое здесь чаще всего очерняет произошедшие события.

Весомым рубежом эпох для страны стал 1917 год. По одну сторону остался царский режим, по другую - новая, светлая и счастливая жизнь. С самого начала большевиками стал формироваться негативный имидж старой России, с целью сформировать свой образ борцов за лучшую долю народа. Такая точка зрения прожила десятилетия и только в конце 20 века ученые-историки задались целью выяснить - а так ли плохо жил русский народ при царе, что с радостью скинул старую власть? Что мы знаем о царской России? Кровопийцы помещики управляли неграмотными забитыми крестьянами, царские генералы проигрывали сражения, охранка душила всяческие ростки свободы… Однако, несмотря на это, почему-то экономические достижения долгое еще время сравнивали с еще царским 1913 годом… Вспомним же историю и развенчаем некоторые псевдоисторические мифы о том времени.

Вся передовая Европа никогда не знала ужасов крепостничества, в этом плане отличилась лишь Россия. На самом деле практически все государства Европы, кроме Швеции и Норвегии прошли сквозь крепостное право. Просто процесс этот начался раньше и закончился, соответственно, тоже. К примеру, в Англии это явление появилось в VII веке, а закончилось в XIV, правда, небольшая часть крестьян находились в зависимости от своих господ еще на протяжении трех столетий. В России же, как и в большинстве стран Восточной Европы, крестьяне все это время были свободными, а само крепостничество началось уже позднее. Конечно, явление это плохое и постыдное, но, рассуждая с точки зрения государственности, в нем была необходимость. В конце XVI века был установлен такой порядок, дабы содержать дворянство, которое составляло основную военную силу страны. В противном же случае Россия была бы просто по кусочкам разобрана воинствующими соседями. Известный историк Соловьев так написал о крепостном праве: "вопль отчаяния государства, находящегося в безвыходном экономическом положении". И такая ситуация продолжалась до 1861 года, когда указом Александра II крепостничество было отменено. Но и в ближайших к России государствах центра Европы оно исчезло ненамного раньше - в Австрии на 12 лет, а в Пруссии - на 50. Эпоха крепостничества в России насчитывает два с половиной столетия, хотя вся история государства до 1917 года исчислялась тысячелетием. Так что всего ¼ часть от всей истории страны занимало крепостничество. Вообще неверно определять уровень страны через наличие какого-то одного признака. К примеру, в США рабство было отменено спустя полтора века после отмены холопства у нас и через 4 года после отмены крепостного права. Пережитки же рабства, ограничение негров в правах вообще просуществовали в Америке до 60-х годов 20-го столетия. Но ведь никто не оценивает США, как страну рабов, хотя большая часть истории этой страны сопровождалась этим позорным явлением. В отношении же России наши же соотечественники позволяют клеймить позором крепостничество, демонстрируя на самом деле свою "любовь" к Родине.

Русский народ пропитан духом рабства, что и не удивительно, ведь до 1861 года все крестьяне были крепостными. Кроме крестьян и дворян существовали и другие сословия, довольно многочисленные - вольные казаки, служилые люди, купцы, монахи и прочие. Да и, как оказалось, не все крестьяне были крепостными. По данным историка Готье по ревизиям 1743, 1763 и 1783 годов непосредственно крепостных было около 53% от числа всех крестьян, а остальные же принадлежали государству. В России существовали целые провинции, в которых крепостного права не было вовсе, а по площади они превышали целые европейские страны, которые были свободными от угнетения крестьян. Например, Сибирь или Поморье. Любопытно, что на европейских территориях, входивших постепенно в состав России, процент крепостных был заметно выше. Показательным является пример Прибалтики, где 85% от общего числа крепостных принадлежали барину. На протяжении всего XIX века число крепостных быстро сокращалось, так как они переходили в другие сословия. К примеру, с 1816 по 1856 год таковых было миллион мужчин. Последняя ревизия перед отменой крепостничества в 1857 году насчитала, что от всего населения только 34% составляли крепостные крестьяне.

Из европейского крестьянства именно русские были самыми бедными. Такое мнение сложилось у нас, а вот сами европейцы, проживавшие на территории России, имели другое представление. К примеру, хорват Крижанич, проживавший в России 15 лет в XVII веке отмечал, что Россия - страна большого богатства и уровень жизни ее населения лучше, чем у ближайших соседей - Литвы, Польши или Швеции. Государства же Западной Европы действительно жили лучше, но это утверждение относится к знати и богачам. А вот низшие классы "живут на Руси намного лучше и удобнее, нежели в тех пребогатых странах". На Руси в то время даже холопы и крестьяне носили рубахи, украшенные жемчугом и золотом. Крижанич отмечает, что в нашей стране в то время бедные и богатые люди мало отличались в разнообразии питания, основой рациона были хлеб, рыба и мясо. Вывод историка однозначен: "Ни в одном королевстве простые люди не живут так хорошо, и нигде не имеют таких прав как здесь". При царствовании Петра I разница между классами значительно увеличилась, но и в XVIII веке европейцы, путешествовавшие по России, отмечали, что уровень жизни российских крестьян был лучше, чем во многих европейских державах. Сами русские офицеры, участвовавшие в кампании 1812-1814 года, с удивлением отмечали нищету польского и французского крестьянства по сравнению с отечественным. Фонвизин, путешествовавший по Франции в конце XVIII века, отмечал, что наличие коровы у крестьянина является признаком роскоши, в России же отсутствие коровы - признак нищеты. И в заключение, цитата 1824 года англичанина Кокрейн: "Положение здешнего крестьянства куда лучше состояния этого класса в Ирландии. В России изобилие продуктов, они хороши и дешевы". Отмечалось также им, что русские мужики живут лучше, чем такое же сословие в Англии и Шотландии.

Крепостные крестьяне были абсолютно бесправными, помещик мог просто так мучить их и убивать. Действительно, права у крестьян были ограничены, но, к примеру, они вполне могли участвовать в суде, причем как в качестве истца, так и в качестве свидетеля. Крепостные присягали царю на верность и вполне могли перейти в другие сословия, с согласия своего барина. Юридически крестьяне вполне могли пожаловаться на своих помещиков, чем, кстати, с успехом и пользовались. Законы России защищали крестьян, убийство их считалось тяжелым уголовным преступлением. Еще в Соборном уложении 1649 года за неумышленное убийство дворянин зажался в тюрьму, а вот за предумышленное действие в отношении крестьянина дворянина казнили, невзирая на заслуги и происхождение. При Елизавете смертная казнь была фактически отменена, поэтому виновных дворян отправляли на каторгу. А вот в соседней просвещенной Польше убийство крепостного вообще не являлось государственным преступлением, наказание было лишь со стороны церкви. Правительство внимательно следило за отношениями помещиков и крестьян. Екатерина II наказала губернаторам наказывать помещиков за жесткость с крепостными, наказанием могло стать вообще конфискация имения. Только с 1834 по 1845 год за жестокость под суд попало 2838 дворян, при этом было осуждено 630. При Николае I под опекой государства ежегодно было около 200 имений, отобранных у помещиков за их плохое отношение к своим крепостным. Правительством постоянно регулировался баланс отношений этих двух сословий. В этот же период 0,13% крестьян попали под суд за неповиновение барину и такое же процентное соотношение помещиков за превышение власти над своими крепостными.

Реформа крепостного права проводилась в интересах самих помещиков. Этот миф обязан своей живучести во многом благодаря работам Ленина, который так и написал, что "реформу проводили крепостники в интересах крепостников". Однако вождь не был историком, взгляд его был скорее политический, а не научный или исторический. В реальности же реформа 1861 года привела к разорению большого числа помещиков, продаже десятков тысяч имений, поэтому не приходится говорить, что отмена крепостничества была во благо бывших хозяевам. Князь Мещерский отмечает, что идеологи реформы не только не думали о помещиках, но и, наоборот, стремились разрушить устои земельного дворянства. Правда и тут есть односторонняя оценка, на самом деле государство стремилось найти компромисс и между дворянством, и между крестьянами. В ходе реформы в среднем крестьянин получил около 5 гектаров на душу, что вполне хватало для прожиточного минимума. Проблемами русской деревни в конце XIX века стало не отсутствие земли, а бурный демографический рост. Так, с 1858 по 1914 год крестьян стало в 2 раза больше, естественно, количество земли на душу значительно уменьшилось. Также стоит отметить низкую культуру земледелия у свободных крестьян - помещики собирали урожай на тех же землях в несколько раз больше. Французские историки отмечают, что, несмотря на все ограничения, реформа все равно было очень щедрой к крестьянам. К примеру, в Австрии и Пруссии крестьянам была предоставлена свобода, но никакой земли отдано не было.

До 1917 года вся земля принадлежала помещикам. Именно такое утверждение являлось важным фактором для развития в стране революции. Несколько десятилетий перед революцией агитаторы обрабатывали крестьян, внушая, что всех их проблемы вызваны засилием помещичьего землевладения. Победа революции перенесла этот миф во все учебники истории, существуя там и до сих пор. А вот ученые опровергают этот миф. После реформы 1861 года в распоряжении именно помещиков было 121 миллион десятин земли, а остальная территория принадлежала государству. В ходе реформы 34 миллион десятин отошел от собственников к крестьянам. Надо сказать, что новые условия нанесли тяжелый удар по помещикам, которые стали стремительно разоряться и распродавать землю, главным образом крестьянам. Ежегодно из рук в руки переходило почти миллион десятин. Неудивительно, что к 1905 году помещики продали 42 миллиона из своих владений. Учитывая земли всех крестьян, а также казаков у них в сумме имелось 165 миллионов десятин, против 53, имеющихся у помещиков. При этом значительная часть помещичьих владений еще и арендовалась крестьянами. К 1916 году крестьяне владели 90% всей пашенной земли и свыше 94% скота. Историк Пушкарев отмечает, что "по составу землевладения Россия уже в 1905 г. была совершенно крестьянской страной (в большей степени, чем какая-либо из европейских стран)". Раздел помещичьих владений в 1918 году естественно не сыграл никакой важной роли в крестьянском хозяйстве, так как 1 дворянская десятина приходилась на 5,5 крестьянских. В ответ на это большевики тогда откровенно заявили, что под лозунгом захвата земли крестьяне были умышленно подняты против царской власти. Так что, в отличие от стран Европы, Россия в начале XX века была классическим образцом страны маленьких крестьянских хозяйств. Продолжение этой политики привело бы к хозяйствам, наподобие фермерских, к чему мы сегодня только возвращаемся. По иронии судьбы после 1917 года путем насильной коллективизации крестьяне были загнаны в колхозы, где их труд эксплуатировался государством, а сопротивляющиеся были отправлены в ссылку или убиты. Вот так Советская власть позаботилась о крестьянах, забрав то, многое, надо сказать, что они имели, и уничтожив до 10 миллионов несогласных.

Царская Россия была отсталой в экономическом плане страной. К началу 20-го столетия Россия, наряду с США, Германией, Англией и Францией, входила в пятерку крупнейших стран мира по уровню экономического развития. В России сосредоточено 9% всей мировой промышленности, что являлось 4-м показателем. При этом темпы роста страны были самыми высокими среди всех лидеров. Только за правление Николая II страна увеличила свою промышленность вчетверо! Рост в 10% ежегодно продолжался и в военное время. А вот революция сразу же принесла спад в 20%. И в сельском хозяйстве Россия традиционно кормила Европу, будучи крупнейшей сельскохозяйственной державой мира. С 1894 по 1914 год сбор пшеничных увеличился вдвое, 25% хлеба по всему миру было сделано из российского зерна. Рост благосостояния народа выразился в демографическом взрыве - за 20 лет население выросло на 40%. Один из крупнейших экономистов того времени, Эдмон Тэри, в 1913 году сделал следующий вывод: "если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 год идти также, как они шли с 1900 по 1912 годы, Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении". Таким образом, росту могущества страны помешали война и большевистская революция, отбросившие страну на десятилетия назад. Вот почему достижения советской экономики еще долго сравнивали с 1913 годом.

Рабочие России жили в нищете. Одним из весомых факторов свершения революции стало участие рабочих, которые, по мнению советских историков, жили крайне бедно, а условия труда были невыносимыми. На первых этапах развития капиталистических предприятий действительно было характерно использовать дешевый рабочий труд. Однако, вопреки учению Маркса о постоянном обнищании рабочих, их зарплата неуклонно росла. Начиная с середины XIX века, в России стали массово возникать капиталистические предприятия, на некоторых из них хозяева действительно пытались эксплуатировать рабочих для получения сверхприбылей. Однако государство издало ряд законов, запрещающих, к примеру, трудиться свыше 11,5 часов в день, а в ночные смены и субботу - свыше 10 часов. В 1903 законом была указана ответственность предпринимателей за несчастные случаи с рабочими на производстве. А вот в большинстве стран Европы таких законодательных актов не было вовсе. Благодаря тому, что правительство России было независимо от влияния капиталистов, в 1912 году Президент США Тафт заявил: "создано такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое государство похвастаться не может". Марксисты в учебники внесли истории о том, как нищали рабочие, а вот в их воспоминаниях данные совершенно другие. Плеханов вспоминал, что рабочие были достаточно умны, неплохо зарабатывали и питались, жили в меблированных комнатах и одевались лучше студентов, хотя те, преимущественно были выходцами из буржуазных и дворянских семей. Хотя зарплата рабочих была меньше, чем во Франции или в Англии, купить на нее, ввиду дешевизны продуктов, можно было больше. Уже в XIX веке на заводах капиталиста Мальцева рабочие участвовали в прибылях, имели 8 часовой день на некоторых видах работ, людям были выделены каменные дома по 3-4 комнаты с небольшим земельным участком. И в провинциях рабочие имели высокий жизненный уровень. Так, Н.С. Хрущев, вспоминая о своей работе слесарем в донецкой шахте, упоминает, что был обеспечен лучше, чем когда работал в 30-х годах на партработе в Москве. А простые люди, конечно же, жили еще хуже государственного функционера. При этом Хрущеву тогда было всего 22 года, а заработок его был, как у обычного рабочего. Революция ввергла страну в крах, промышленность к 1921 году уменьшилась в 7 раз, а уровень жизни рабочих - в 3 раза. И только к 1970 году уровень жизни рабочих стал сопоставим с том, что был при царе. В 1913 году плотник мог купить на зарплату 135кг мяса, а в 1985 году - всего 75. Перестройка же и экономические неурядицы снова отбросили страну назад. Так что неизвестно еще, лучше ли живут нынешние рабочие по сравнению с временами тяжелого царского крепостничества и угнетения.

Россия была высоконравственной страной. Казалось бы, большое количество верующих, церквей - все это свидетельствовало о высокой морали в обществе. В 1917 году, когда Временное правительство своим указом отменила обязательно посещение молебен, 70% всех солдат вообще перестало ходить в церковь. В Санкт-Петербурге в 1913 году было столько же публичных домов, сколько и в ВУЗах. Стоит вспомнить и историю Великого князя Алексея Александровича, разворовавшего средства на строительство 5 броненосцев. Проблемы в стране действительно имелись, причем и в сфере образования, и в медицине, и в промышленности. Не стоит их преуменьшать, но и преувеличивать тоже не стоит - этому вопросу посвящены объемные исторические труды, коим доверять стоит больше, чем вышеизложенным мифам.

В результате Северной войны 1700-1721 годов была разгромлена мощная шведская армия, возвращены русские земли, захваченные Швецией в конце XVI-начале XVII веков. В устье Невы строится город Санкт-Петербург, куда в 1712 году переносится столица России. Московское государство становится в 1721 году Российской империей, во главе с императором Всероссийским.

Конечно, к созданию империи Россия шла долго, и не только победа в Северной войне способствовала этому.

Долгий путь

В начале XIII века Русь состояла из примерно 15 княжеств. Однако естественный ход централизации оказался перечёркнут монгольским нашествием (1237-1240). Дальнейшее объединение русских земель проходило в тяжёлых внешнеполитических условиях и диктовалось в первую очередь политическими предпосылками.

В XIV веке большая часть русских земель оказалась объединена вокруг Вильны - столицы возникшего Великого княжества Литовского и Русского. В течение XIII-XV веков во владении великих литовских князей из рода Гедиминовичей оказались Городенское, Полоцкое, Витебское, Турово-Пинское, Киевское княжества, а также большая часть Черниговщины, Волынь, Подолье, Смоленщина и ряд других русских земель. Тем самым ушло в прошлое единоличное правление Рюриковичей и родовое единство Руси. Присоединение земель происходило как военным, так и мирным путём.

Конец XV - начало XVI веков стал своеобразным рубежом, после которого присоединяемые к России земли составляли с ней единое целое. Процесс присоединения остального наследства Древней Руси растянулся ещё на два столетия и к этому времени там набрали силу собственные этнические процессы.

В 1654 году к России присоединилась Левобережная Украина. Земли Правобережной Украины (без Галиции) и Белоруссии вошли в состав Российской империи в результате второго раздела Речи Посполитой в 1793 году.

«Российское царство (и в понятийном, идеологическом, и в институциональном плане) имело два источника: „царство“ (ханство) Золотой Орды и византийское православное царство (империя)».

Одним из первых, кто сформулировал новую идею царской власти московских князей, был митрополит Зосима. В сочинении «Изложение пасхалии», поданном московскому собору в 1492 г., он подчеркивал, что Москва стала новым Константинополем благодаря верности Руси Богу. Сам Бог поставил Ивана III - «нового царя Константина новому граду Константину - Москве и всей Русской земли и иным многим землям государя».Таким образом, Иван IV был первым царем, венчанным на царство. Это произошло 16 января 1547 года.

При Иване IV России удалось существенно расширить свои владения. В результате похода на Казань и её взятия в 1552 году она обрела среднее Поволжье, а в 1556 году со взятием Астрахани - нижнее Поволжье и выход к Каспийскому морю, что открывало новые торговые возможности с Персией, Кавказом и Средней Азией. Одновременно было разорвано стеснявшее Русь кольцо из враждебных татарских ханств, открылась дорога в Сибирь.

В. Суриков "Покорение Сибири Ермаком"

На эпоху Ивана Грозного пришлось также начало завоевания Сибири. Немногочисленный отряд казаков Ермака Тимофеевича, нанятый уральскими промышленниками Строгановыми для защиты от набегов сибирских татар, разбил войско сибирского хана Кучума и взял его столицу Кашлык. Несмотря на то, что из-за нападений татар мало кому из казаков удалось вернуться живым, распавшееся Сибирское ханство уже не восстановилось. Спустя несколько лет, царские стрельцы воеводы Воейкова подавили последнее сопротивление. Началось постепенное освоение русскими Сибири. В течение следующих десятилетий начали возникать остроги и торговые поселения: Тобольск, Верхотурье, Мангазея, Енисейск и Братск.

Российская империя

П. Жарков "Портрет Петра I"

30 августа 1721 года между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, по которому Россия получала выход в Балтийское море, присоединила территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию.

Россия стала великой европейской державой. Пётр I принял от Сената титулы «Великий» и «Отец Отечества», его провозгласили императором, а Россию - империей.

Образование Российской империи сопровождалось целым рядом реформ.

Реформа государственного управления

Создание Ближней канцелярии (или Консилиума министров) в 1699 г. Было преобразовано в 1711 г. в Правительствующий Сенат. Создание 12 коллегий, имеющих определенную сферу деятельности и полномочия.

Система государственного управления стала более совершенной. Деятельность большинства государственных органов стала регламентированной, коллегии имели четко очерченную область деятельности. Были созданы контролирующие органы.

Областная (губернская) реформа

На первом этапе реформы Петр I поделил Россию на 8 губерний: Московскую, Киевскую, Казанскую, Ингермандландскую (впоследствии Санкт-Петербургскую), Архангелогородскую, Смоленскую, Азовскую, Сибирскую. Они управлялись губернаторами, ведавшими войсками, расположенными на территории губернии, а также обладавшими всей полнотой административной и судебной власти. На втором этапе реформы губернии были поделены на 50 провинций, управляемых воеводами, а те делились на дистрикты, руководимые земскими комиссарами. Губернаторы были лишены административной власти и решали судебные и военные вопросы.

Произошла централизация власти. Органы местного самоуправления почти полностью потеряли влияние.

Судебная реформа

Петром 1 были образованы новые судебные органы: Сенат, Юстиц-коллегия, гофгерихты, нижние суды. Судебные функции также исполняли все коллеги, кроме Иностранной. Судьи были отделены от администрации. Был отменен суд целовальников (аналог суда присяжных), утрачен принцип неприкосновенности неосужденной личности.

Большое количество судебных органов и лиц, осуществлявших судебную деятельность (сам император, губернаторы, воеводы и др.) вносили в судопроизводство сумбур и неразбериху, введение возможности «выбивания» показаний под пытками создали почву для злоупотреблений и необъективности. Вместе с тем, была установлена состязательность процесса и необходимость того, чтобы приговор основывался на конкретных статьях закона, соответствующих разбираемому случаю.

Военные реформы

Введение рекрутской повинности, создание военно-морского флота, учреждение Военной коллегии, ведавшей всеми военными делами. Введение с помощью «Табели о рангах» воинских званий, единых для всей России. Создание военно-промышленных предприятий, а также военных учебных заведений. Введение армейской дисциплины и воинских уставов.

Своими реформами Петр 1 создал грозную регулярную армию, насчитывавшую к 1725 г. до 212 тыс. человек и сильный военно-морской флот. В армии были созданы подразделения: полки, бригады и дивизии, на флоте – эскадры. Было одержано множество воинских побед. Эти реформы (хотя и неоднозначно оцениваемые разными историками) создали плацдарм для дальнейших успехов русского оружия.

Церковная реформа

Был фактически ликвидирован институт патриаршества. В 1701 г. было реформировано управление церковно-монастырскими землями. Петр 1 восстановил Монастырский приказ, контролировавший церковные доходы и суд над монастырскими крестьянами. В 1721 году принят Духовный регламент, фактически лишивший церковь самостоятельности. На смену патриаршеству создан Святейший Синод, члены которого подчинялись Петру 1, которым и назначались. Церковное имущество часто отнималось и тратилось на нужды императора.

Церковные реформы Петра 1 привели к почти полному подчинению духовенства светской власти. Помимо устранения патриаршества многие епископы и простые священнослужители подверглись гонениям. Церковь уже не могла проводить самостоятельную духовную политику и отчасти потеряла авторитет в обществе.

Финансовые реформы

Введение множества новых (в том числе косвенных) налогов, монополизация продажи дегтя, алкоголя, соли и других товаров. Порча (уменьшение веса) монеты. Копейка становится основной монетой. Переход к подушной подати.

Увеличение доходов казны в несколько раз. Но! Достигнуто оно за счет обнищания основной массы населения, и большая часть этих доходов разворовывалась.

Культура и быт

Пётр I повёл борьбу с внешними проявлениями «устаревшего» образа жизни (наиболее известен запрет на бороды), но не менее обращал внимание на приобщение дворянства к образованию и светской европеизированной культуре. Стали появляться светские учебные заведения, основана первая русская газета, появляются переводы многих книг на русский. Успех по службе Пётр поставил для дворян в зависимость от образования.

Н. Неврев "Петр I"

Был предпринят ряд мер для развития просвещения: 14 января 1700 года в Москве была открыта школа математических и навигационных наук. В 1701-1721 были открыты артиллерийская, инженерная и медицинская школы в Москве, инженерная школа и морская академия в Петербурге, горные школы при Олонецких и Уральских заводах. В 1705 была открыта первая в России гимназия. Целям массового образования должны были служить созданные указом 1714 года цифирные школы в провинциальных городах, призванные «детей всякого чина учить грамоте, цифири и геометрии ». Предполагалось создать по две такие школы в каждой губернии, где обучение должно было быть бесплатным. Для солдатских детей были открыты гарнизонные школы, для подготовки священников создана сеть духовных школ 1721. Указами Петра было введено обязательное обучение дворян и духовенства, но аналогичная мера для городского населения встретила яростное сопротивление и была отменена. Попытка Петра создать всесословную начальную школу не удалась (создание сети школ после его смерти прекратилось, большинство цифирных школ при его преемниках были перепрофилированы в сословные школы для подготовки духовенства), но тем не менее в его царствование были заложены основы для распространения образования в России.

Петром I были созданы новые типографии.

В 1724 г. Пётр утвердил устав организуемой Академии наук, которая была открыта уже после его смерти.

Особое значение имело строительство каменного Петербурга, в котором принимали участие иностранные архитекторы и которое осуществлялось по разработанному царём плану. Им создавалась новая городская среда с незнакомыми прежде формами быта и времяпрепровождения (театр, маскарады). Изменилось внутреннее убранство домов, уклад жизни, состав питания и пр.

Специальным указом царя в 1718 были введены ассамблеи, представлявшие новую для России форму общения между людьми. На ассамблеях дворяне танцевали и свободно общались, в отличие от прежних застолий и пиров.

С. Хлебовский "Ассамблеи при Петре I"

Петр приглашал иностранных художников в Россию и одновременно посылал талантливых молодых людей обучаться «художествам» за границу.

30 декабря 1701 г. Пётр издал указ, которым предписывалось писать в челобитных и прочих документах имена полностью вместо уничижительных полуимен (Ивашка, Сенька и т.п.), на колени перед царём не падать, зимой на морозе шапку перед домом, в котором находится царь, не снимать. Он так пояснял необходимость этих нововведений: «Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству – сия то почесть свойственна царю…».

Пётр пытался изменить положение женщин в русском обществе. Он специальными указами (1700, 1702 и 1724 гг.) запретил насильственную выдачу замуж и женитьбу. Предписывалось, чтобы между обручением и венчанием был не менее чем шестинедельный период, «дабы жених и невеста могли распознать друг друга». Если же за это время, говорилось в указе, «жених невесты взять не похочет, или невеста за жениха замуж идти не похочет», как бы на том ни настаивали родители, «в том быть свободе».

Преобразования эпохи Петра I привели к усилению российского государства, созданию современной европейской армии, развитию промышленности и распространению образования среди высших классов населения. Установилась абсолютная монархия во главе с императором, которому подчинялась также церковь (через обер-прокурора Священного Синода).

«Прощание с Матёрой Прощание с матерой читать краткое по главам

«Прощание с Матёрой Прощание с матерой читать краткое по главам Правление Екатерины II Просвещенный абсолютизм Екатерины II

Правление Екатерины II Просвещенный абсолютизм Екатерины II Юрий болдырев - как избежать гражданской войны

Юрий болдырев - как избежать гражданской войны