Последние слова «русского Рэмбо»: Командир, я окружен, запрашиваю атаку с воздуха на себя. Как было определено имя умершего в турции русского офицера. — Которые умерли в разное время и разных местах

Александр Прохоренко - имя этого 25-летнего парня из Оренбургской области стало известно всей стране. Российский офицер, вызвавший огонь на себя. В Сирии во время боев за Пальмиру корректировщик, работавший в тылу ИГИЛ, дававший точные координаты для ударов, он был глазами тех, кто шел в наступление неделю в одиночку. Когда террористы его вычислили и окружили, попросил своих накрыть огнем квадрат, где находился. Погиб, не сдавшись врагу. У него остались жена, которая до последнего не знала, куда уезжает отец ее будущего ребенка, и мама в маленькой оренбургской деревне.

Александр Прохоренко. Одно из имен. Цена победы - в страшной войне с террористами. Цена освобождения древней Пальмиры.

Когда пришли трагические вести из Сирии, на родину Александра Прохоренко - в деревню Городки, слетелись журналисты. Но многие односельчане на всякий случай отказывались с ними говорить. Ведь ходили слухи: Саша в секретных войсках.

Говорят, здесь поначалу чуть ли не всем селом отгоняли журналистов от дома семьи Прохоренко. Матери и отцу и без того тяжело. Друзья до последнего старались не говорить о нем в прошедшем времени.

К моменту своей гибели – 17 марта - лейтенант сил специальных операций Александр Прохоренко целую неделю в районе Пальмиры координировал огонь российской авиации и сирийских войск по боевикам, окопавшейся там группировки ИГИЛ.

"Авиационный наводчик ценится на вес золота в буквальном смысле. Потому что этот человек один уходит в тыл врага, фактически работает рядом с врагом и осуществляет целеуказания, подсвечивая цели, сообщая координаты и корректируя как удары авиационных экипажей, так и удары артиллерии. Охота за ними идет непрерывно за авианаводчиками", - объясняет военный эксперт Александр Жилин.

Эта графика имитирует работу корректировщика огня. Он работает в непосредственной близости от целей врага. В некоторых западных армиях таких офицеров называют эль лупо, в преводе с латыни – волк. Заброска, маскировка, скрытый выход на позицию, терпеливое ожидание, часто в режиме радиомолчания с минимумом припасов и снаряжения. Бывает, все это ради одного точного удара. По корректировкам Александра Прохоренко боевиков били несколько дней, а потом боевики засекли его укрытие.

"Там же в составе ИГИЛ не только дикари и всякие ничтожества, там же работают инструкторы, которые четко понимают: вот скорректировали огонь, значит, где-то авианаводчик рядом. Поэтому он начинает его искать. Я хочу сказать, что самая минимальная цена за голову авианводчика начинается от 50 тысяч долларов, а вообще-то гонорар исчисляется такой же, как за сбитый вражеский самолет", - объясняет Александр Жилин.

Враг был слишком близко. Спецназовец Прохоренко, похоже, понимал: он слишком много знает об этой операции. Он - не простой солдат. Конечно, головорезы ИГИЛ будут его истязать и все равно убьют. И он сделал свой последний выбор, забрав с собой подошедших врагов. Подвиг, вести о котором немедленно разнесла мировая пресса.

Фрагмент стати французской газеты "Бульвар Вальтер": "Этот парень настоящий герой. В американских фильмах такие обычно зажигают последнюю сигарету, и глядя на горизонт шепчут: "Ггорите в аду", прежде чем нажать кнопку и все взорвать. Но только на этот раз все по-настоящему. Никакой музыки, никакой замедленной съемки – только молодой человек, которому бы еще жить да жить и который выполняет свой воинский долг до конца".

"Бесстрашный офицер корректировал удары авиации по "Исламскому государству" в районе Пальмиры. Именно там его и окружили террористы. Не собираясь сдаваться без боя, он вызвал огонь на себя и погиб от взрыва", - пишет британская "Дейли Мирор".

Автор восхищается подвигом, называя офицера "русским Рембо". Это клише растиражировали многие западные газеты. Хотя для России, хранящей память о подвигах своих солдат, это сравнение выглядит немного странно. Лейтенант Прохоренко совсем не похож на выдуманного супергероя. Простой русский парень с добродушной, почти детской улыбкой. И герои у него были невыдуманные. У входа в школу села Городки, где учился, мемориальная табличка. Его тезка, односельчанин - Александр Бобков - танкист, погибший в Афганистане в 1982-м. Сашу Прохоренко тут хорошо помнят мальчишкой. Вечно озорной, заводила, но когда доходило до серьезного дела, многие замечали его твердый характер.

Он закончил школу с серебряной медалью, вытянулся под два метра ростом и уехал поступать в академию войск ПВО, которую закончил с красным дипломом. Его фото на доске почета. В селе тихо радовались его достижениям. Офицер! Как мечтал с детства.

"Он с пятого класса никуда не хотел, только военный и все. И поэтому когда нужно было математику и физику сдавать, он рвал все из-под себя, потому что только же бюджетные места, никаких платных, у родителей денег нет, он - комбайнер его отец, он своими силами", - рассказывает классный руководитель Александра Петр Русинов.

Полтора года назад, Александр и Катя поженились. В сети появилось видео: смокинги, красивые платья, лепестки роз на счастье - красивая свадьба, как в кино. Нелегко смотреть на счастливых людей, которым не суждено быть вместе. Саша ушел выполнять свой воинский долг и не вернулся, напомнив всем о таком понятии, как честь русского офицера. Сегодня на его странице в соцсети тысячи восхищенных посланий от незнакомых людей со всей России. И его последняя запись в графе статус: "Я на службе".

Когда читаешь простые солдатские воспоминания, то часто встречаются потрясающие вещи. В одно из них, о судьбе русского офицера Первой мировой войны:

5 октября 1914 года в Восточной Пруссии я, командуя 8-й ротой, получил приказание атаковать деревню Соболей своей и 7-й ротой… Ввиду того, что это было днем (около 2 часов дня) и местность на всем расстоянии между нашими окопами и деревней не имела укрытий, я решил атаковать быстрым, насколько возможным, движением вперед, дабы не дать возможности противнику пристреляться…

Мы шли настолько быстро, что три или четыре стены неприятельских снарядов дали перелет и лишь один разорвался среди нашей цепи. Отойдя около версты, я получил шрапнельные раны, две в левую ногу, три в правую ногу и одну в локтевую часть левого предплечья; я продолжал вести роты вперед; шагах в 200 от неприятельского окопа я снова был ранен ружейной пулей в левое плечо навылет, но с криком "ура" бросился вперед, задыхаясь от быстрого бега. Я широко раскрыл рот и уже на бруствере окопа был ранен ружейной пулей, которая, раздробив мне всю правую половину верхней челюсти и выбив три зуба в нижней, вышла в затылок у сонной артерии.

Когда я пришел в себя… ко мне подошел немецкий офицер… на мою просьбу перевязать меня офицер, ничего не ответив, вынул нож… увидев ужас в моих глазах, он покачал головой и сказал: "<...>" (стыдно). Отрезав погон, офицер положил его в карман и ушел. Через некоторое время тот же офицер вернулся с другим, имевшим повязку Красного Креста… Он поднял мне голову (у меня все это время беспрерывно текла кровь изо рта и затылка), кровотечение усилилось, и врач, опустив мою голову на землю, громко сказал: "<...>! <...>" (он сейчас умрет). Офицер… взял мою правую руку и сказал: "<...>, Kamrad!" (прощай, приятель). Я снова стал терять сознание…

Подошел солдат, взял меня за ноги… Очнулся я уже вечером от толчков и тормошения… Около меня копошились три германских солдата… Они вынули у меня из кармана бумажник с деньгами (225 р.), срезали шашку, револьвер, бинокль Цейса, сумку офицерскую, часы, расстегнули воротник, оборвали шейную цепочку и сняли ее с образками С. Иннокентия и Спасителя. Когда старший из них обрезал и снял флягу, я, т. к. мне очень хотелось пить и тошнило (три раза вырвало кровью), обратился к унтер-офицеру со словами: "<...>" (дайте мне флягу с водой, я хочу пить).

…Унтер-офицер ударил меня с силой каблуком в нос… а затем приказал одному из солдат приколоть меня… Солдат ударил меня тесаком по шее, прорезал воротник шинели и ранил шею, но позвонков не задел. Я вновь потерял сознание и пришел в себя уже ночью. Шел дождь… Страшно хотелось пить; я попробовал ползти и пополз, теряя сознание через каждые 6-7 шагов… Утро застало меня в канаве на картофельном поле. День я пролежал в полубредовом состоянии… а ночью снова принялся ползти… Я мог пользоваться только правой рукой и коленями, левая же рука была совершенно лишена способности действовать, плечо и локоть распухли. На третий день я был замечен своими и вечером поднят…

Сравнимые по свое пронзительности

— Олег Вячеславович, накануне турецкие СМИ, не ссылаясь ни на кого, сообщили имя найденного на востоке Турции русского офицера. Вы принимали участие в процессе его идентификации?

— Я принимал непосредственное участие. Надо отдать должное, в интернете были выложены настолько подробные фотографии, что нам никуда выезжать даже не пришлось: и отдельные фотографии эполет, и мундира, и гроба… Мы посоветовались, подискутировали, потом возникла эта версия о генерале Геймане. Однако для специалистов она была несостоятельной с самого начала.

Поскольку сразу было видно несоответствие и в обмундировании, и в знаках различия.

Нам пришлось приводить железные доказательства того, где похоронен генерал Гейман, и мы нашли официальный номер газеты «Кавказ», где четко указано, что «сегодня в 2 часа пополудни тело генерала Геймана было предано земле в Александрополе».

— Как же вы установили личность офицера?

— Все очень просто. На фотографиях было видно, что это мундир, который существовал в Русской армии с 1882 по 1907 год — образца, который ввел Александр III, так называемого русского образца. Главное его отличие — он без пуговиц, на крючках. Хорошо сохранились шаровары, которые четко видны. Клапаны на обшлагах (концы рукавов) четко дают понять, что он служил в армейском пехотном полку.

haberturk.com

haberturk.com

Далее, по эполетам было видно — это подполковник: на них тонкая бахрома и три звездочки. А цифры 20 на них говорят, что это 20-я пехотная дивизия. Мы обратились к рукописной коллекции, в которой по старшинству указаны все офицеры полков Русской армии за период с 1820 года до 1917-й. Мы знали дивизию (четыре полка — 77, 78, 79 и 80-й).

Всего в этой дивизии в интересовавший нас период нашлось восемь умерших подполковников.

— Которые умерли в разное время и разных местах?

— Для каждого мы определили место захоронения, для каждого отдельно пришлось искать документы в фонде Главного штаба. Дело в том, что, если офицер умирал на службе, его семье назначалась пенсия и заводилось пенсионное дело. В нем обязательно есть свидетельство о смерти с указанием места захоронения и причины смерти. В деле полный послужной список, прошения вдовы, расчет пенсий и так далее…

Выяснилось, что на русском кладбище в Ардагане был похоронен только один подполковник — Карл Карлович Ржепецкий — в 1894 году.

Другие — в Тифлисе, Кутаиси и прочих местах. С полной уверенностью можно утверждать, что идентификация совершенно правильная. Подполковник Ржепецкий был католиком, а поскольку в Ардагане не было Римско-католической церкви, то отпевали его в армянской католической церкви.

Свидетельство о смерти выписано армянской католической церковью, и довольно интересно, что написано оно двумя столбиками, на русском и армянском языках.

В нем написано, что умер он от кровоизлияния в мозг, вызванного хроническим воспалением спинного мозга.

Самое удивительное, что в одном из прошений, а вдова их писала порядка пяти штук, был указан тиф.

— А о чем писала вдова прошения?

— Вдова и дочери жили также в Ардагане. По тем временам уже не молодая, ей было около 45, ему 47. Две дочери — Мария и Елена. Пенсия им была положена довольно небольшая — в Русской армии не баловали офицеров пенсиями. Порядок был примерно такой: 123 рубля в год от государства, 320 рублей из эмиритальной кассы (накопительная часть) плюс по 30 рублей в год каждой дочери.

Вдова все время подавала прошения об увеличении пенсии, и ей она была увеличена с официальной формулировкой «в изъятие из общего правил», то есть она не имела на это права и пенсию увеличили из милости. После этого она не перестала писать прошения, но ей отказывали. После смерти семья его переехала сначала в Тифлис, затем в Гродно, и следы их обрываются в 1904 году в Москве.

— Известно ли, чем отметился Ржепецкий, служа в Ардагане? Он участвовал в войне?

— Нет, в войне не участвовал. На самом деле он там служил недолго.

Ржепецкий — совершенно обычный офицер империи, не герой, не богатый.

Не сделавший особой карьеры, хотя и неудачником его назвать нельзя. Таких было большое множество, служивших на границе империи, поскольку там была льготная выслуга и повышенное жалованье. До этого он служил в Туркестане, был награжден тремя орденами, брал Коканд во время среднеазиатских походов, где, по заявлению вдовы, он и простудился, получив «воспаление спинного мозга».

— Специалисты говорят, что с точки зрения современной медицины причина смерти звучит очень странно…

— Сегодняшняя медицинская терминология и тех времен действительно очень сильно отличаются. Но это диагноз официальный, в деле есть медицинское заключение от врача.

— Откуда был призван Ржепецкий?

— Он официально происходит из дворян Волынской области, поляк, но родился в Ревеле (Таллин). Учился в варшавском пехотном юнкерском училище, потом обычная служба обычного офицера.

— Как образовалось русское кладбище в Ардагане и что с ним стало?

— Мы не можем точно сказать. Мы смогли по мере поисков составить список русских офицеров, похороненных на этом кладбище, это несколько десятков человек. Мы обнародуем этот список, у нас уже есть договоренность об этом с журналом «Старый Цейхгаусс». Там была армянская католическая церковь, точно была и русская церковь.

— Мы знаем, что тело Геймана и других высоких военачальников перевозили в Гюмри, другие города, у Ржепецкого был не такой высокий статус?

— Он просто умер своей смертью в мирное время. Естественно, похоронен был там же. А транспортировать тело куда-то на родину в те времена стоило огромных денег. Кстати, генерала в мирное время тоже не отвезли бы, если только за счет семьи.

— На фотографиях видно, что гроб лежал в некоем подземном склепе — это такая традиция тех лет?

— Такие традиции бывали, это не склеп, а скорее свод, который бетонировали. В этом ничего особенного нет.

— То есть там было русское кладбище, и сейчас мы видим, что там ведется строительство?

— Да, но там лежат не только офицеры. На одной фотографии мы видели, что из другого раскопа торчит чей-то сапог. Когда кладбище было уничтожено, сказать трудно, поскольку Ардаган был захвачен турками в 1914 году — скорее всего, в этот период… Турки никогда не были заинтересованы хранить память о пребывании там русских.

Я уверен, что они даже не знают, что там когда-то было русское кладбище.

— Выходит, вы совершенно независимо от турок вели это расследование?

— Да, турки проявились только сейчас, в последний момент, когда я начал выкладывать все в социальных сетях. Турки к установлению его личности вообще никакого отношения не имеют, они просто первыми на это среагировали. Они и не могли ничего определить, поскольку документы все находятся в Москве. К нам был запрос от Министерства иностранных дел, и мы на него ответили, когда была установлена личность.. Имя подполковника нам стало известно семь дней назад.

— Сколько человек занималось этой работой с вами?

— Ею занимались главный специалист Владимир Пономарев, ведущий специалист Дмитрий Николаев, а инициирована работа была директором архива Ириной Гаркушей.

«Тоска», анализ произведения Чехова, сочинение

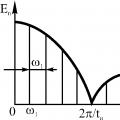

«Тоска», анализ произведения Чехова, сочинение Анализ спектра последовательности прямоугольных импульсов

Анализ спектра последовательности прямоугольных импульсов Ковалентные пи-связи и сигма-связи

Ковалентные пи-связи и сигма-связи