Кто приказал расстрелять царскую семью романовых. Именем революции. Пять наивных вопросов о расстреле семьи Романовых. Телефонограмма на условном языке

Согласно официальной истории, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай Романов вместе с супругой и детьми был расстрелян. После вскрытия захоронения и идентификации останки в 1998 году были перезахоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако тогда РПЦ не подтвердила их подлинность.

«Я не могу исключить, что церковь признает царские останки подлинными, если будут обнаружены убедительные доказательства их подлинности и если экспертиза будет открытой и честной», – заявил в июле этого года глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Как известно, в захоронении в 1998 году останков царской семьи РПЦ не участвовала, объяснив это тем, что церковь не уверена, погребаются ли подлинные останки царской семьи. РПЦ ссылается на книгу колчаковского следователя Николая Соколова, заключившего, что все тела были сожжены.

Некоторые останки, собранные Соколовым на месте сожжения, хранятся в Брюсселе, в храме Святого Иова Многострадального, и они исследованы не были. В своё время был найден вариант записки Юровского, руководившего расстрелом и захоронением, – она стала основным документом перед переносом останков (вместе с книгой следователя Соколова). И вот теперь, в наступающий год 100-летия казни семьи Романовых, РПЦ поручено дать окончательный ответ по всем тёмным местам расстрела под Екатеринбургом. Для получения окончательного ответа под эгидой РПЦ уже несколько лет проводятся исследования. Снова историки, генетики, графологи, патологоанатомы и другие специалисты перепроверяют факты, снова задействованы мощные научные силы и силы прокуратуры, и все эти действия снова происходят под плотной завесой тайны.

Исследования по генетической идентификации проводят четыре независимые группы учёных. Две из них – зарубежные, работающие непосредственно с РПЦ. В начале июля 2017 года секретарь церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) сообщил: открылось большое количество новых обстоятельств и новых документов. Например, найден приказ Свердлова о расстреле Николая II. К тому же по итогам последних исследований криминалисты подтвердили, что останки царя и царицы принадлежат именно им, так как на черепе Николая II вдруг нашёлся след, который трактуется как след от удара саблей, полученного им при посещении Японии. Что касается царицы, то её идентифицировали стоматологи по первым в мире фарфоровым винирам на платиновых штифтах.

Хотя, если открыть заключение комиссии, написанное перед захоронением 1998 года, то там сказано: кости черепа государя столь разрушены, что характерную мозоль найти нельзя. В этом же заключении отмечалось сильное повреждение зубов предположительных останков Николая парадонтозом, поскольку данный человек никогда не был у стоматолога. Это подтверждает, что расстрелян был не царь, так как остались записи тобольского стоматолога, к которому обращался Николай. Кроме того, пока не нашёл объяснения тот факт, что рост скелета «царевны Анастасии» на 13 сантиметров больше, чем её прижизненный рост. Что ж, как известно, в церкви бывают чудеса… Не сказал Шевкунов ни слова о генетической экспертизе, и это при том, что генетические исследования 2003 года, проведённые российскими и американскими специалистами, показали – геном тела предполагаемой императрицы и её сестры Елизаветы Фёдоровны не совпадают, что означает отсутствие родства

Кроме того, в музее города Оцу (Япония) находятся вещи, оставшиеся после ранения полицейским Николая II. На них имеется биологический материал, который можно исследовать. По ним японские генетики из группы Татсуо Нагаи доказали, что ДНК останков «Николая II» из-под Екатеринбурга (и его семьи) на 100% не совпадает с ДНК биоматериалов из Японии . При российской экспертизе ДНК сравнивались троюродные родственники, и в заключении было написано о том, что «имеются совпадения». Японцы же сравнивали родственников двоюродных. Также есть результаты генетической экспертизы президента Международной ассоциации судебных медиков г-на Бонте из Дюссельдорфа, в которой он доказал: найденные останки и двойники семьи Николая II Филатовы – родственники. Может быть, из их останков в 1946 году и были созданы «останки царской семьи»? Проблема не изучалась.

Ранее, в 1998 году, РПЦ на основании этих заключений и фактов не признала имеющиеся останки подлинными, а что же будет теперь? В декабре все заключения Следственного комитета и комиссии РПЦ рассмотрит Архиерейский собор. Именно он примет решение об отношении церкви к екатеринбургским останкам. Давайте посмотрим, почему всё так нервно и какова история этого преступления?

За такие деньги стоит побороться

Сегодня у части российских элит вдруг проснулся интерес к одной очень пикантной истории взаимоотношений России и США, связанной с царской семьёй Романовых. Вкратце эта история такова: более 100 лет назад, в 1913 году, в США была создана Федеральная резервная система (ФРС) – центральный банк и печатный станок для производства международной валюты, работающий и сегодня. ФРС создавалась для создаваемой Лиги Наций (сейчас ООН) и была бы единым мировым финансовым центром со своей валютой. Россия внесла в «уставный капитал» системы 48 600 тонн золота. Но Ротшильды потребовали от переизбиравшегося тогда в президенты США Вудро Вильсона передать центр в их частную собственность вместе с золотом. Организация стала называться ФРС, где России принадлежало 88,8%, а 11,2% – 43 международным бенефициарам. Расписки о том, что 88,8% золотых активов сроком на 99 лет находятся под контролем Ротшильдов, в шести экземплярах были переданы семье Николая II.

Годовой доход по этим депозитам был зафиксирован в размере 4%, который должен был перечисляться в Россию ежегодно, однако оседал на счёте Х-1786 Мирового банка и на 300 тыс. – счетах в 72 международных банках. Все эти документы, подтверждающие право на заложенное в ФРС от России золото в количестве 48 600 тонн, а также доходы от предоставления его в аренду, мать царя Николая II, Мария Фёдоровна Романова, положила на сохранение в один из швейцарских банков. Но условия доступа туда есть только у наследников, и доступ этот контролируется кланом Ротшильдов. На золото, предоставленное Россией, были выпущены золотые сертификаты, позволявшие истребовать металл по частям – царская семья спрятала их в разных местах. Позже, в 1944 году, Бреттон-Вудская конференция подтвердила право России на 88% активов ФРС.

Этим «золотым» вопросом в своё время и предлагали заняться два известных российских олигарха – Роман Абрамович и Борис Березовский. Но Ельцин их «не понял», а сейчас, видимо, настало то самое «золотое» время… И теперь об этом золоте вспоминают всё чаще – правда, не на государственном уровне.

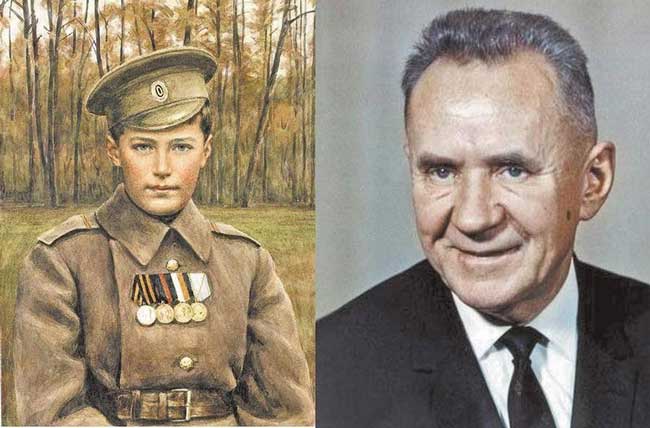

Некоторые предполагают, что спасшийся царевич Алексей позже вырос в советского премьера Алексея Косыгина

За это золото убивают, воюют и на нём делают состояния

Сегодняшние исследователи считают, что все войны и революции в России и в мире произошли из-за того, что клан Ротшильдов и США не были намерены возвращать золото ФРС России. Ведь расстрел царской семьи давал возможность клану Ротшильдов не отдавать золото и не платить за 99-летнюю его аренду. «Сейчас из трёх российских экземпляров соглашения о вложенном в ФРС золоте на территории нашей страны находятся два, третий – предположительно, в одном из швейцарских банков, – считает исследователь Сергей Жиленков. – В тайнике, на Нижегородчине, находятся документы из царского архива, среди которых есть и 12 «золотых» сертификатов. Если их предъявить, то мировая финансовая гегемония США и Ротшильдов просто рухнет, а наша страна получит огромные деньги и все возможности для развития, так как её перестанут душить из-за океана», – уверен историк.

Многие хотели с перезахоронением закрыть вопросы о царских активах. У профессора Владлена Сироткина есть подсчёт ещё и по так называемому военному золоту, вывезенному в Первую мировую и Гражданскую войны на Запад и Восток: Япония – 80 млрд долларов, Великобритания – 50 млрд, Франция – 25 млрд, США – 23 млрд, Швеция – 5 млрд, Чехия – 1 млрд долларов. Итого – 184 миллиарда. Удивительно, но официальные лица, например, в США и Великобритании не оспаривают эти цифры, но удивляются отсутствию запросов от России. Кстати, большевики о российских авуарах на Западе вспомнили в начале 20-х. Ещё в 1923 году нарком внешней торговли Леонид Красин заказал британской разыскной юридической фирме оценить российскую недвижимость и денежные вклады за рубежом. К 1993 году эта фирма сообщила, что она накопила уже банк данных на 400 млрд долларов! И это – законные российские деньги.

Почему погибли Романовы? Их не приняла Британия!

Имеется многолетнее исследование, к сожалению, уже ушедшего профессора Владлена Сироткина (МГИМО) «Зарубежное золото России» (М., 2000 г.), где золотые и другие авуары семьи Романовых, накопившиеся на счетах западных банков, также оцениваются в сумму не менее чем 400 млрд долларов, а вместе с инвестициями – в более чем 2 трлн долларов! В отсутствие наследников со стороны Романовых самыми ближайшими родственниками оказываются члены английской королевской семьи… Вот чьи интересы могут быть подоплёкой многих событий XIX–XXI веков...

Кстати, непонятно (или, наоборот, понятно), по каким мотивам королевский дом Англии трижды отказывал семье Романовых в убежище. Первый раз в 1916 году, на квартире Максима Горького, планировался побег – спасение Романовых путём похищения и интернирование царской четы во время их визита на английский военный корабль, отправлявшийся затем в Великобританию. Вторым был запрос Керенского, который тоже был отвергнут. Затем не приняли и запрос большевиков. И это при том, что матери Георга V и Николая II были родными сёстрами. В сохранившейся переписке Николай II и Георг V называют друг друга «кузен Ники» и «кузен Джорджи» – они были двоюродными братьями при разнице в возрасте меньше трёх лет, и в молодости эти ребята немало времени проводили вместе и были очень похожи внешне. Что касается царицы, то её мать – принцесса Алиса была старшей и любимой дочерью английской королевы Виктории. На тот момент в Англии в качестве залога под военные кредиты находилось 440 тонн золота из золотого запаса России и 5,5 тонны личного золота Николая II. А теперь задумайтесь: если погибала царская семья, то кому бы отходило золото? Ближайшим родственникам! Не это ли причина отказа в приёме кузеном Джорджи семьи кузена Ники? Чтобы получить золото, его владельцы должны были погибнуть. Официально. А теперь всё это нужно связать с захоронением царской семьи, которое официально будет свидетельствовать, что хозяева несметных богатств мертвы.

Версии жизни после смерти

Все версии о гибели царской семьи, существующие сегодня, можно разделить на три. Первая версия: под Екатеринбургом была расстреляна царская семья, и её останки, за исключением Алексея и Марии, перезахоронены в Санкт-Петербурге. Останки этих детей найдены в 2007-м, по ним проведены все экспертизы, и они, видимо, будут захоронены в день 100-летия трагедии. При подтверждении этой версии следует для точности ещё раз идентифицировать все останки и повторить все экспертизы, особенно генетические и патологоанатомические. Вторая версия: царская семья не была расстреляна , а была рассеяна по России и все члены семьи умерли естественной смертью, прожив свою жизнь в России или за рубежом, в Екатеринбурге же была расстреляна семья двойников (члены одной семьи или люди из разных семей, но похожие на членов семьи императора). У Николая II двойники появились после Кровавого воскресенья 1905 года. При выезде из дворца совершался выезд трёх карет. В какой из них сидел Николай II – неизвестно. Данные двойников большевики, захватив архив 3-го отделения в 1917 году, имели. Есть предположение, что одна из семей двойников – Филатовы, находящиеся в дальнем родстве с Романовыми, – последовала вслед за ними в Тобольск. Третья версия: спецслужбы добавили ложные останки в захоронения членов царской семьи по мере их естественной смерти или перед вскрытием могилы. Для этого необходимо очень тщательно отследить кроме прочего и возраст биоматериала.

Приведём одну из версий историка царской семьи Сергея Желенкова, которая нам кажется наиболее логичной, хотя и очень необычной.

До следователя Соколова – единственного следователя, выпустившего книгу о расстреле царской семьи, – работали следователи Малиновский, Наметкин (его архив был сожжён вместе с домом), Сергеев (отстранён от дела и убит), генерал-лейтенант Дитерихс, Кирста. Все эти следователи сделали вывод о том, что царская семья не была убита. Эту информацию не хотели раскрывать ни красные, ни белые – они понимали, что в получении объективной информации были заинтересованы прежде всего американские банкиры. Большевики были заинтересованы в деньгах царя, а Колчак объявил себя Верховным правителем России, что не могло быть при живом государе.

Следователь Соколов вёл два дела – одно по факту убийства и другое по факту исчезновения. Параллельно вела расследование военная разведка в лице Кирста. Когда белые уходили из России, Соколов, боясь за собранные материалы, отправил их в Харбин – в пути часть его материалов была утрачена. В материалах Соколова были доказательства финансирования русской революции американскими банкирами Шиффом, Куном и Лебом, и этими материалами заинтересовался Форд, конфликтовавший с этими банкирами. Он даже вызвал Соколова из Франции, где тот поселился, в США. При возвращении из США во Францию Николай Соколов был убит.

Книга Соколова вышла уже после его смерти, и над ней «потрудились» многие люди, убрав оттуда многие скандальные факты, поэтому считать её полностью правдивой нельзя. За спасшимися членами царской семьи наблюдали люди из КГБ, где для этого был создан специальный отдел, распущенный при перестройке. Архив этого отдела сохранился. Царскую семью спас Сталин – царская семья была эвакуирована из Екатеринбурга через Пермь в Москву и попала в распоряжение Троцкого, тогда наркома обороны. Для дальнейшего спасения царской семьи Сталин провёл целую операцию, выкрав её у людей Троцкого и увезя их в Сухуми, в специально построенный дом рядом с прежним домом царской семьи. Оттуда всех членов семьи распределили по разным местам, Мария с Анастасией были вывезены в Глинскую пустынь (Сумская область), затем Мария была перевезена в Нижегородскую область, где и скончалась от болезни 24 мая 1954 года. Анастасия впоследствии вышла за личного охранника Сталина и очень уединённо проживала на небольшом хуторе, умерла 27 июня 1980 года в Волгоградской области.

Старшие дочери, Ольга и Татьяна, были отправлены в Серафимо-Дивеевский женский монастырь – императрицу поселили недалеко от девочек. Но здесь они жили недолго. Ольга, проехав Афганистан, Европу и Финляндию, поселилась в Вырице Ленинградской области, там же она и умерла 19 января 1976 года. Татьяна проживала частично в Грузии, частично на территории Краснодарского края, похоронена в Краснодарском крае, умерла 21 сентября 1992 года. Алексей с матерью проживали на их даче, затем Алексея перевезли в Ленинград, где ему «сделали» биографию, и весь мир его узнал как партийного и советского деятеля Алексея Николаевича Косыгина (Сталин иногда при всех называл его царевичем). Николай II жил и умер в Нижнем Новгороде (22 декабря 1958 г.), а царица умерла в станице Старобельской Луганской области 2 апреля 1948 года и была впоследствии перезахоронена в Нижнем Новгороде, где у них с императором общая могила. Три дочери Николая II, кроме Ольги, имели детей. Н. А. Романов общался с И.В. Сталиным, и богатства Российской империи были использованы для укрепления мощи СССР…

Яков Тудоровский

Яков Тудоровский

Романовы не были расстреляны

Согласно официальной истории, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай Романов вместе с супругой и детьми был расстрелян. После вскрытия захоронения и идентификации останки в 1998 году были перезахоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако тогда РПЦ не подтвердила их подлинность. «Я не могу исключить, что церковь признает царские останки подлинными, если будут обнаружены убедительные доказательства их подлинности и если экспертиза будет открытой и честной», – заявил в июле этого года глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Как известно, в захоронении в 1998 году останков царской семьи РПЦ не участвовала, объяснив это тем, что церковь не уверена, погребаются ли подлинные останки царской семьи. РПЦ ссылается на книгу колчаковского следователя Николая Соколова, заключившего, что все тела были сожжены. Некоторые останки, собранные Соколовым на месте сожжения, хранятся в Брюсселе, в храме Святого Иова Многострадального, и они исследованы не были. В своё время был найден вариант записки Юровского, руководившего расстрелом и захоронением, – она стала основным документом перед переносом останков (вместе с книгой следователя Соколова). И вот теперь, в наступающий год 100-летия казни семьи Романовых, РПЦ поручено дать окончательный ответ по всем тёмным местам расстрела под Екатеринбургом. Для получения окончательного ответа под эгидой РПЦ уже несколько лет проводятся исследования. Снова историки, генетики, графологи, патологоанатомы и другие специалисты перепроверяют факты, снова задействованы мощные научные силы и силы прокуратуры, и все эти действия снова происходят под плотной завесой тайны. Исследования по генетической идентификации проводят четыре независимые группы учёных. Две из них – зарубежные, работающие непосредственно с РПЦ. В начале июля 2017 года секретарь церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) сообщил: открылось большое количество новых обстоятельств и новых документов. Например, найден приказ Свердлова о расстреле Николая II. К тому же по итогам последних исследований криминалисты подтвердили, что останки царя и царицы принадлежат именно им, так как на черепе Николая II вдруг нашёлся след, который трактуется как след от удара саблей, полученного им при посещении Японии. Что касается царицы, то её идентифицировали стоматологи по первым в мире фарфоровым винирам на платиновых штифтах. Хотя, если открыть заключение комиссии, написанное перед захоронением 1998 года, то там сказано: кости черепа государя столь разрушены, что характерную мозоль найти нельзя. В этом же заключении отмечалось сильное повреждение зубов предположительных останков Николая парадонтозом, поскольку данный человек никогда не был у стоматолога. Это подтверждает, что расстрелян был не царь, так как остались записи тобольского стоматолога, к которому обращался Николай. Кроме того, пока не нашёл объяснения тот факт, что рост скелета «царевны Анастасии» на 13 сантиметров больше, чем её прижизненный рост. Что ж, как известно, в церкви бывают чудеса… Не сказал Шевкунов ни слова о генетической экспертизе, и это при том, что генетические исследования 2003 года, проведённые российскими и американскими специалистами, показали – геном тела предполагаемой императрицы и её сестры Елизаветы Фёдоровны не совпадают, что означает отсутствие родства.

Доктор исторических наук Генрих ИОФФЕ.

Арестовав Романовых - царя и его семью, - Временное правительство не сразу решило, как с ними поступить. Сначала предполагали отправить монаршую семью в Англию, затем обсуждали Крым как место ссылки, наконец, в начале августа 1917 года бывшего государя и его семью поселили в далёком Тобольске. Ходили слухи, что А. Керенский тайно передал группе офицеров, готовивших бегство Романовых из Сибири, крупную сумму денег. Увы, до цели деньги не дошли - были якобы разворованы. Позднее, в эмиграции, когда Керенского спрашивали об этом, он лишь улыбался. Во всяком случае в трагической истории гибели последних Романовых ещё много «белых пятен». Но, как считал французский историк Олар: «Нет ничего более почтенного для историка, чем сказать: я не знаю».

Наука и жизнь // Иллюстрации

Владимир Ленин, Яков Свердлов, Яков Юровский и Филипп Голощёкин - главные действующие лица коллизии, сложившейся между Кремлём и Уралом летом 1918 года.

Яков Свердлов.

Яков Юровский.

Филипп Голощёкин.

1910 год. Николай II и его дети - ещё где-то далеко кровавая Мировая война, революция и страшный конец семьи.

1916 год. Окрестности Могилёва, где находилась Ставка Верховного главнокомандующего. С крестьянскими детьми дочери Николая II, Ольга и Анастасия.

«ГРУЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАВЛЕН ЖИВЫМ»

Кремль смотрел на отрёкшегося императора и его семью как на объект, требующий пристального внимания, а главное - контроля. Пока Романовы находились в Тобольске, этот контроль был по сути двойным: его осуществляли как в самoм Тобольске, так и через Екатеринбургский Исполком Уралоблсовета, которому Тобольск подчинялся административно. Но по мере развития в Сибири событий Кремль стал испытывать определённый дискомфорт. И не без основания.

В уральскую большевистскую верхушку, поддержанную весьма влиятельными на Урале людьми из левоэсеровской партии, входило множество левых коммунистов. Как вспоминал уральский чекист И. Радзинский, «засилие в головке Уралоблсовета было левокоммунистическое. А. Белобородов, Г. Сафаров, Н. Толмачёв, Е. Преображенский - все были леваки». Партийную линию вёл Ф. Голощёкин - тоже левак. Левачество уральцев выразилось, в частности, в антибрестской позиции, занятой ими весной 1918 года, которая лишь усилила местнические, сепаратистские тенденции.

Примечательный факт. О нём бывший глава Временного правительства Г. Е. Львов, сидевший в апреле 1918 года в тюрьме Екатеринбурга, позже рассказал колчаковскому следователю Н. Соколову. На одном из допросов, который вёл Ф. Голощёкин, он заявил Львову: «У нас своя республика. Мы Москве не подчиняемся». Конечно, в этом виделась определённая бравада, но она, по-видимому, отражала и действительность. Если это так, то и Москва и Екатеринбург понимали: тот, кто «владеет» Романовыми, имеет хороший козырь в возможных переговорах с Германией или Антантой.

Вот почему контроль, установленный над Романовыми в Тобольске, Москву полностью не устраивал. Иначе почему в начале апреля 1918 года московское руководство (ВЦИК и Совнарком), встревоженное слухами о возможном побеге Романовых из Тобольска, решило вывезти их оттуда - но «помимо уральских товарищей»? В Тобольске к тому времени уже были уральские красногвардейские отряды (С. Заславского, А. Авдеева и другие), и, казалось бы, чего проще при доверии к уральцам поручить эту миссию им? Но нет. Председатель ВЦИК Я. Свердлов возлагает её на чрезвычайного комиссара В. Яковлева, давно и хорошо известного ему лично, правда находящегося в столь же давних, но малоприязненных отношениях с «уральской головкой». (История этой неприязни уходила ещё в дореволюционные годы, связанные с «эксами» на Южном Урале. Тогда некоторые уральские боевики заподозрили Яковлева в провокаторстве. И когда уже в 1918 году Москва пыталась назначить Яковлева военным комиссаром Урала, Екатеринбург решительно отклонил эту кандидатуру.)

Нет нужды излагать историю поистине драматической эпопеи Яковлева, перевозившего в 20-х числах апреля Николая II, Александру Фёдоровну и одну из их дочерей (Марию) из Тобольска в Екатеринбург. Этому событию посвящена большая историческая литература (правда, в ней ещё немало «белых пятен»). Важно лишь напомнить, что, направляя Яковлева в Тобольск (через Екатеринбург), Я. Свердлов поставил ему чёткую задачу: перевезти бывшего царя на Урал живым и «пока поместить его в Екатеринбурге». (В письме, данном Яковлеву, речь шла только о царе, хотя это и не означает, что не имелась в виду вся семья.) От уральцев же Свердлов категорически требовал: не предпринимать ничего «без нашего прямого указания».

Казалось бы, всё ясно: и уральцам и Яковлеву чётко определены их функции. Но происходит нечто, на первый взгляд, непонятное. По пути из Тобольска в Екатеринбург между Яковлевым и уральцами возникает конфликт, который едва-едва не перерастает в вооружённое столкновение. Что случилось? Из сохранившихся лент переговоров членов Исполкома Уралоблсовета с Яковлевым и со Свердловым видно, что уральцы заподозрили Яковлева в стремлении, уклонившись от выполнения полученной задачи, увезти Романовых не в Екатеринбург, а в какое-то иное место.

Действительно, из Тюмени Яковлев направил свой поезд не в Екатеринбург, а в Омск. Но из тех же лент переговоров Яковлева с уральцами (а главное - со Свердловым) видно, что, по убеждению Яковлева, уральцы намеревались помешать ему выполнить главную цель: «доставить в Екатеринбург груз живым». По их указанию готовилось уничтожение Романовых прямо в пути. Кто прав в этой словесной дуэли? Председатель Уралобл-совета А. Белобородов в неоконченных воспоминаниях проливает некоторый свет на этот вопрос: «Мы считали, что, пожалуй, нет даже надобности доставлять Николая в Екатеринбург, что если представятся благоприятные условия во время его перевода, он должен быть расстрелян по дороге. Такой наказ имел Заславский и всё время старался предпринять шаги к его осуществлению, хотя и безрезультатно... Его намерения были разгаданы Яковлевым...»

Чем вызван сей замысел Исполкома Урал-облсовета, по сути дела, не подчинившегося Свердлову? Возможно, уральцы, раздражённые «оппортунистической линией» Москвы по отношению к «германскому империализму» (Брестский мир), что-то заподозрили в планах Москвы. Почему, в самом деле, бывший царь должен содержаться в Екатеринбурге лишь временно? Почему Москва «задействовала» именно Яковлева - человека, с точки зрения уральцев, ненадёжного и даже подозрительного? Исполком Уралоблсовета ни при каких обстоятельствах не желал устраняться от контроля над бывшим царём. И его деятели буквально бомбардировали Свердлова телеграммами, требуя, чтобы Яковлев, которого они уже успели объявить «вне закона», доставил Романовых в Екатеринбург.

Только после личного вмешательства Свердлова конфликт, который мог стать кровавым, удалось разрешить. А в 20-х числах мая 1918 года в Екатеринбург были доставлены и все ранее остававшиеся в Тобольске члены царской семьи и некоторые из приближённых. Кремль (и лично Ленин) требовал полной информации о пребывании Романовых в Екатеринбурге, поскольку слухи о казни царя ещё со времени тобольского периода распространялись по всей России.

Существуют свидетельства (и они были известны колчаковскому следователю Соколову) о том, что в мае-июне 1918 года Ленин и управляющий делами Совнаркома В. Бонч-Бруевич запрашивали у командующего Северо-Урало-Сибирским фронтом П. Берзина информацию о Романовых в Екатеринбурге. По показаниям телеграфистов Екатеринбургского почтамта, полученным Н. Соколовым, Ленин распорядился «взять под охрану царскую семью и не допускать каких бы то ни было насилий над ней, отвечая в данном случае собственной жизнью». В конце июня Берзин, по некоторым данным, лично проинспектировал Ипатьевский дом и доложил Ленину, что сообщения о гибели Романовых - провокация.

Существует факт, который, по нашему мнению, заставляет исследователей воздержаться от любых категорических суждений. Речь идёт о телеграмме Ленина в ответ на запрос датской газеты по поводу слухов о казни Николая II. В телеграмме Ленин опровергает эти слухи как совершенно беспочвенные, «распространяемые капиталистической прессой». Телеграмма за подписью Ленина была отправлена днём 16 июля 1918 года - то есть за несколько часов до расстрела царской семьи, произошедшего в ночь с 16-го на 17-е июля. Правда, телеграмма не ушла. На ней пометка: «Отсутствует связь».

Из телеграммы могут следовать только два вывода. Либо в последний момент Ленину стало известно о готовившемся расстреле, а это значит, что окончательной договорённости Москвы и Екатеринбурга не существовало. Либо (если верить пометке на телеграмме по поводу связи) председатель Совнаркома невероятным и бездарным образом «подставлялся» этой самой капиталистической прессе, поскольку, по утверждению некоторых авторов, всего лишь через несколько часов он, Ленин, дал санкцию на расстрел царской семьи!

Из всех перипетий яковлевской эпопеи хорошо видно: в позиции Москвы и Екатеринбурга по отношению к бывшему царю (и к его семье) полного единства не существовало. Уральские леваки были левее Москвы и в этом вопросе. Как эстремисты, они были готовы расправиться с Романовыми в любой момент. Однако Москва уже установила «комиссародержавие» и ощущала себя властью в общероссийском масштабе.

ТЕЛЕФОНОГРАММА НА УСЛОВНОМ ЯЗЫКЕ

Так или иначе, ленинская телеграмма в Данию может свидетельствовать: судьба царской семьи, скорее всего, решалась и решилась окончательно не раньше, чем во второй половине 16-го июля - непосредственно перед убийством. Правда, в рассекреченных теперь воспоминаниях некоторых участников расстрела

(М. Медведева, Г. Никулина, А. Ермакова и других) подтверждается то, что ещё в 1919 году установил колчаковский следователь Н. Соколов: в первых числах июля 1918 года в связи с ухудшением военного положения Екатеринбурга Ф. Голощёкин побывал в Москве, где обсуждал и вопрос о Романовых.

Но эти мемуаристы - вторые, если не третьи «номера» в большевистской иерархии - не располагали информацией из первых рук, и их показания противоречивы. Одни вспоминали, что Голощёкин ещё тогда получил санкцию на расстрел, другие утверждали, что такой санкции он добиться не смог. Но то, что «вопрос» в Москве обсуждался, вряд ли может вызвать сомнение. Военная ситуация на Урале, в районе Екатеринбурга, всё более осложнялась. Чехословаки (имеются в виду войска Чехословацкого корпуса, перебрасываемые через Владивосток в Европу, которые в мае 1918 года подняли мятеж на территории от Пензы до Дальнего Востока) и войска Временного Сибирского правительства (оно образовалось в конце января 1918 года, по старому стилю, в Томске; в него входили правые эсеры, энесы, сибирские областники) уже вели операцию по обходу города с севера и юга. Удержать Екатеринбург красные практически не могли. Однако следует отметить, что ни чехи, ни сибиряки монархистами не являлись.

Можно ли было ещё успеть вывезти Романовых? Без сомнения, можно. Но, безусловно, рассматривался и крайний вариант. Видимо, представитель уральцев - Филипп Голощёкин - на этом и настаивал, будучи в Москве и ссылаясь на растущую угрозу Екатеринбургу. Но однозначной позиции тогда, скорее всего, выработано не было, хотя решающее слово, видимо, оставалось за уральцами. Во всяком случае, мемуары «расстрельщиков», на мой взгляд, не могут поколебать такого документального свидетельства, как телеграмма Ленина в Данию, опровергавшая слухи о расстреле бывшего царя ещё днём 16 июля.

Именно эти часы, по всей вероятности, стали роковыми для Николая II, его семьи и нескольких лиц окружения. Существует очень важный документ, который как будто бы даёт возможность даже определить более конкретно час, когда произошла трагедия. Речь идёт о так называемой «Записке» Я. Юровского. Полное её название звучит так: «Воспоминания коменданта Дома особого назначения в г. Екатеринбурге Юровского Якова Михайловича, члена партии с 1905 г., о расстреле Николая II и его семьи».

Есть историки, сомневающиеся в подлинности «Записки». Есть историки, утверждающие, что она написана не Юровским, а кем-то другим. Какие основания? Юровский был не слишком грамотным человеком, с плохим почерком, к тому же «Записка» написана от третьего лица: комендант решил, комендант пошёл и т.д. В общем, сомнения резонны. Но тайны здесь нет. Юровский сам указал, что «Записку» он писал «для историка Покровского», того самого, который позднее возглавил советскую историческую школу, стал, так сказать, главным историком-марксистом. Легко предположить, что плохо, коряво написанные воспоминания Юровского Покровский переписал сам как особо важный исторический документ, а возможно, и внёс в оригинал какие-то пометки (полное название «Записки», собственно, и не скрывает того, что она прошла редакционную обработку).

Юровский не касается истории пребывания Романовых в Ипатьевском доме. Свои воспоминания он начинает словами: «16.7. была получена телеграмма из Перми на условном языке, содержащая приказ об истреблении Романовых. 16-го в шесть часов вечера Филипп Голощёкин предписал привести приказ в исполнение». В рукописном же варианте «Записки» сказано: «Была получена телефонограмма на условном языке». Разница для данного случая весьма существенна: телефонограмма может и не оставить следа. На этом основании некоторые историки склонны считать, что московский приказ о расстреле в письменном виде вообще не существовал, кремлёвские вожди не пожелали «расписаться» в своём преступлении.

Вполне возможно... Но важно другое. Телефонограмма, о которой пишет Юровский (или Покровский), почти наверняка не могла поступить до 6 часов вечера 16 июля. Если она вообще поступила (и существовала), то это должно было произойти позднее. И вот почему.

ЗИНОВЬЕВСКАЯ ТЕЛЕГРАММА

В государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ), в фонде Совнаркома, хранится телеграмма, направленная в Москву из Екатеринбурга через Петроград. Почему кружным путём? Этого я не знаю, но можно допустить (такое бывало и в других случаях), что прямая связь между Екатеринбургом и Москвой в тот момент отсутствовала.

Полный текст телеграммы на бланке, со всеми пометками выглядит так: «Подана 16 VII-18 г. в 19 ч. 50 м. Принята 16 VII в 21 ч. 22 м. Из Петрограда, Смольного НР 142, 28. В Москву. Кремль - Свердлову, копия Ленину. Из Екатеринбурга по прямому проводу передают следующее: “Сообщите в Москву, что установленный Филипповым суд по военным обстоятельствам не терпит отлагательства. Ждать не можем. Если ваши мнения противоположны, сейчас же, вне всякой очереди, сообщите. Голощёкин, Сафаров. Снеситесь по этому поводу сами с Екатеринбургом. Зиновьев”».

Небольшой текст этой телеграммы даёт массу ценного материала. Во-первых, если под кодовым выражением «Филиппов суд» понимать вопрос о судьбе бывшего царя (а возможно, и всей семьи), который, как мы уже знаем, вероятнее всего, рассматривался во время пребывания Филиппа Голощёкина в начале июля в Москве, то становится ясно: возможное решение (расстрел) напрямую ставилось в зависимость от военных обстоятельств под Екатеринбургом. Во-вторых, логично предположить, что окончательного и однозначного решения (расстрел) в Москве принято ещё не было. В противном случае подписавшие телеграмму Голощёкин и Сафаров (тоже член Исполкома Уралоблсовета) не усомнились бы в наличии «противоположных мнений» у тех, кому адресовалась телеграмма. И они, считая «Филиппов суд» необходимым, всё же были готовы игнорировать возможные «противоположные мнения».

Телеграмма была получена в Москве около 10 часов вечера, и, вероятно, в это время или несколько позднее с ней ознакомились адресаты - Свердлов и Ленин.

По тексту телеграммы нельзя установить, кто должен подлежать «Филиппову суду»: только Николай II или вся семья? Однако из других телеграмм, которые на другой день (17 июля) были отправлены из Екатеринбурга в Москву, можно сделать вывод: речь шла только о бывшем царе. Но об этом чуть позже.

Итак, если Ленин и Свердлов прочли телеграмму о «Филипповом суде» в 22 часа 16 июля, раньше этого времени они не могли «сами снестись по этому поводу с Екатеринбургом», как просил Зиновьев. Отсюда следует, что никакой телеграммы или телефонограммы на «условном языке», о которой пишет Я. Юровский, днём 16 июля получено не было, и Голощёкин не мог отдать приказ об «истреблении Романовых» в 6 часов вечера. Либо Юровский (или его соавтор Покровский) что-то перепутал, либо Голощёкин «со товарищи» приступили к делу ещё до того, как послали телеграмму о «Филипповом суде» через Петроград, твёрдо рассчитывая на положительный ответ.

Драматург Э. Радзинский, считавший телеграмму о «Филипповом суде» прямым доказательством причастности Москвы к решению судьбы Романовых, понимал: для того чтобы полностью замкнуть цепь зла между Москвой и Екатеринбургом, необходимо ещё одно звено: ответная телеграмма Ленина или Свердлова. А между тем её нет. Однако невозможно допустить, чтобы Ленин или Свердлов никак не прореагировали на полученную через Петроград телеграмму. Остаётся предположить, что телеграмма или телефонограмма, о которой писал Юровский, и была этим ответом. Только, как я уже отмечал, этот ответ должен был прийти в Екатеринбург в самом конце дня 16 июля.

Что содержалось в нём? Несогласие на «Филиппов суд»? Согласие на него? Согласие на расстрел одного бывшего царя? Или всей семьи и приближённых? Это никому неизвестно (во всяком случае, сегодня). Однако те сообщения, которые стали поступать в Москву из Екатеринбурга уже после того, как в ночь с 16 на 17 июля все узники Ипатьевского дома были самым жестоким образом убиты, могут всё-таки пролить на это некоторый свет.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЛОЖЬ

К тому, что уже сказано историками о кошмаре ипатьевской ночи, нечего добавить. Современным людям трагедия рисуется сакральной борьбой между Тьмой и Светом, окончившейся победой Тьмы. Но для самих носителей Тьмы - революционных вожаков из Кремля и Уралоблсовета - многое представлялось иначе. Для них расстрелы классовых врагов были неизбежными и оправданными действиями.

Позднее один из красноармейцев охраны Ипатьевского дома сказал: «Штык и пуля были законом революции». И эти люди с готовностью подчинялись такому закону. Они знали, что творили. Но в их сознании вряд ли мелькала мысль, что могут прийти другие времена и ими совершённое откроется в полной мере как преступление. А если бы и мелькала, то открыла бы и их страшное будущее: многие из них тоже получили свою пулю в подвалах, предназначенных для «врагов революции». И Белобородов, и Голощёкин, и другие…

Только днём 17 июля (точнее, в 12 часов дня) несколько членов исполкома Уралобл-совета связались с Кремлём. Сообщение, пришедшее на имя Ленина и Свердлова, гласило: «Ввиду приближения неприятеля к Екатеринбургу и раскрытия Чрезвычайной комиссией большого белогвардейского заговора, имеющего целью похищение бывшего царя и его семьи (документы в наших руках), по постановлению Президиума Областного совета в ночь на 16 июля (так в телеграмме. - Г. И.) расстрелян Николай Романов. Семья его эвакуирована в надёжное место».

Далее следовал текст извещения, который Уралоблсовет предлагал поместить в газетах, запрашивая «санкций на редакцию этого документа». Далее сообщалось, что данные о «заговоре высылаются срочно курьером Совнаркому, ВЦИК» (об этих «данных» ещё пойдёт речь. - Г. И.). Заканчивалась телеграмма словами: «Извещения ждём у аппарата. Просим дать ответ экстренно. Ждём у аппарата».

В архиве сохранился конверт с грифом Управления делами Совнаркома, на котором есть такая надпись: «Секретно, тов. Ленину, из Екатеринбурга. 17/7. 12 дня. Для Свердлова копия. Получена 13.10.» И приписка Ленина: «Получил. Ленин».

Приведённая телеграмма содержит обширную информацию. Можно с большим основанием сказать, что если ответ Ленина или Свердлова на зиновьевскую телеграмму, полученную 16 июля в 21 час 22 минуты, действительно был дан и если она содержала санкцию на «Филиппов суд», то почти наверняка речь шла только о Николае Романове. В противном случае Президиуму Уралоблсовета не было смысла прибегать ко лжи, сообщая, что семья бывшего царя отправлена «в надёжное место». Но они солгали, утаили факт расправы над всей семьёй и близкими к ней людьми.

Думается, именно эта ложь и вызвала у уральцев состояние тревоги за содеянное, которое чувствуется в тексте телеграммы. Они уверяют Кремль: в руках у них документы, говорящие о большом монархическом заговоре, и они высылают их срочно, с курьером и просят одобрения содеянному немедленно, тут же, заявляя, что ждут, не отходя от аппарата. Между прочим, факт явного беспокойства и волнения, в котором пребывали уральские вожаки, отметил в своих воспоминаниях тогдашний редактор «Уральского рабочего» В. Воробьёв. Он писал, что членам Уралоблсовета было «очень не по себе, когда они подошли к аппарату». Воробьёв объясняет их состояние тем, что Уралоблсовет расстрелял бывшего царя, не имея санкции Москвы (к сожалению, проверить это утверждение пока нельзя).

Если верить Воробьёву, Свердлов ответил без промедления: «Сегодня же доложу о вашем решении Президиуму ВЦИК. Нет сомнения, что оно будет одобрено». Докладывал ли Свердлов членам Президиума о том, что произошло в Екатеринбурге, «сегодня же», то есть 17 июля, неизвестно. Но точно известно, что заседание Президиума ВЦИКа, на котором решение Уралоблсовета (в том виде, как Екатеринбург сообщил о нём в Москву) было одобрено (а затем и принято к сведению Совнаркомом), состоялось 18 июля.

В воспоминаниях наркома М. Милютина, присутствовавшего на этих заседаниях, говорится о будничности, даже равнодушии, с которым правители страны встретили сообщение Свердлова. Лишь на какое-то мгновение наступило молчание, затем собравшиеся перешли к очередным делам.

Быстрота, с которой Свердлов выразил уверенность в одобрении расстрела бывшего царя, и будничность, с которой ВЦИК и Совнарком встретили это сообщение, во всяком случае могут свидетельствовать: убийство бывшего царя в Екатеринбурге в ночь с 16-го на 17-е июля для Москвы неожиданностью не было.

Более того, политически оно могло оказаться весьма своевременным (сколь это ни кощунственно звучит). 6 июля эсеры

Л. Блюмкин и Н. Андреев убили германского посла в Москве Мирбаха. Далее произошло то, что большевики назвали «левоэсеровским мятежом». Затем вспыхнули эсеровские восстания на Волге, цель которых состояла в том, чтобы при помощи Антанты восстановить антигерманский фронт на востоке. Германское посольство в Москве ощущало себя на вулкане. Ждали новых покушений. 14 июля германские представители в Москве передали советским властям требование срочно ввести в Москву охранный батальон германских солдат. Для большевиков это требование было абсолютно неприемлемым. Оно пахло ультиматумом.

Если бы большевики уступили, то в антибольшевистских правых кругах это было бы воспринято как близящийся разрыв Германии с Советами и переход к борьбе с ними (а ведь на это правые, то есть монархисты, делали главную ставку). Положение Советской власти и без того тяжёлое - почти все демократические партии были против неё - могло оказаться катастрофическим. Более того, уступка кремлёвских вождей стала бы ещё одним доказательством старых обвинений в адрес большевиков по поводу их финансовых и иных связей с германским Генеральным штабом.

И произошло, казалось бы, невероятное: Совнарком отклонил германское требование. Надо думать, отказ имел и значение глубокого политического зондажа. В самом деле, если немцы его «проглотят» и «отступят», значит, мир с большевиками им, по крайней мере, так же дорог, как и большевикам, и Кремль может считать свои руки если и не полностью, то всё-таки развязанными.

Открытое объявление о расстреле бывшего царя по решению Уралоблсовета, одобренное верховной властью, превращалось в хорошую демонстрацию независимости большевистской власти, показывало, кто подлинный «хозяин» в Москве. Сотрудник германского посольства Ботмер записал в дневнике, что, когда Берлин снял требование о введении в Москву 500 «стальных касок», большевистские диктаторы не скрывали своего торжества. Все коммунистические газеты писали об этом как о большом успехе Советской власти.

Кремлёвским вождям можно было не оглядываться на Германию. Ультрареволюционные порывы Уралоблсовета в решении судьбы бывшего царя и политико-тактические расчёты и подсчёты Москвы совпали...

«СОКОЛОВСКАЯ» ШИФРОВКА

Между тем возникает очень важный вопрос. Знали ли в Кремле в тот день, когда Свердлов сообщил во ВЦИКе о расстреле Николая Романова, что он говорит неправду? Знали ли уже, что там, в Екатеринбурге, расстреляна вся семья? Колчаковский следователь Н. Соколов отвечал: «Да, знали». И не только знали, но, самое главное, дали санкцию на убийство всех. В ходе следствия в Екатеринбурге, ещё в 1919 году, Соколов обнаружил на городском почтамте копию шифрованной телеграммы в Москву, датированную 21 часом 17 июля. Расшифровать её не удалось ни в Екатеринбурге, ни в Омске (в штабе Верховного правителя А. Колчака и в штабе командующего союзниками в Сибири генерала М. Жаннена).

Только в сентябре 1920 года, уже в Париже, она поддалась расшифровке. Текст гласил: «Секретарю Совнаркома Горбунову с обратной проверкой. Передайте Свердлову, что всё семейство постигла та же участь, что и главу. Официально семья погибнет при эвакуации. А. Белобородов». И Соколов делал вывод: язык телеграммы - условный; он понятен только посвящённым людям - отправителю и адресату. Резонно. Но возникает вопрос: почему председатель Исполкома Уралоблсовета Белобородов направил секретную телеграмму, предназначенную председателю ВЦИКа, через Горбунова, который со Свердловым не был связан напрямую, а как секретарь Совнаркома был подчинён Ленину?

В делах ВЦИКа и Совнаркома этой «соколовской» шифровки нет. Некоторые зарубежные авторы осторожно высказали даже сомнение в её подлинности. Но в данном случае важно другое. «Условный язык» телеграммы служит доказательством предварительной посвящённости Москвы в убийство всей семьи, поскольку она (Москва) уже давно знала о том, какая участь постигла «главу семьи».

Соколов не знал о полученной в Москве (как помечено на ленинском конверте, ещё в 13 ч. 10 м.) екатеринбургской телеграмме, извещавшей о расстреле одного Николая II. Если бы он знал, что в той дневной телеграмме Уралоблсовет сообщал о переводе семьи в «надёжное место», он, возможно, задумался бы над фразой, расшифрованной в Париже (вечерней) телеграммы: «Официально семья погибнет при эвакуации». Неувязка очевидна, тем более, как известно, Москва так и не воспользовалась уральской подсказкой официально заявить о гибели царской семьи при эвакуации. Подсказка была проигнорирована. Одобрив сообщение о переводе семьи в «надёжное место», Москва официально больше никогда не возвращалась к вопросу о семье.

Нет, не всё ясно с телеграммой, которую с таким трудом расшифровали следователю Соколову в Париже. В воспоминаниях старой большевички П. Виноградской (вышли в 1960-х годах в Москве) есть любопытное место. Она писала, что летом 1918 года, часто бывая в семье Свердлова, слышала, как он отчитывал приехавших в Москву уральцев (Екатеринбург был взят белыми 25 июля 1918 года) за самоуправство в расстреле Романовых. «Подстраивалась» ли Виноградская под официальную версию об убийстве царской семьи только по постановлению Уралоблсовета? Вполне возможно. Однако не исключено и то, что она стала случайной свидетельницей недовольства Свердлова, высказанного им по поводу расстрела членов семьи бывшего царя.

На эту мысль наводит и та провокация, которую, как теперь известно, осуществила Екатеринбургская ЧК, тайно засылавшая Николаю II сфабрикованные письма некоего офицера с сообщением о подготовке «верными престолу людьми» освобождения и побега Романовых - для того, чтобы подтвердить наличие монархического заговора. В чьих глазах? Уралоблсовета? Но его такие подтверждения вряд ли интересовали. Значит, фальшивку изготовляли для Москвы. По-видимому, именно Москву она и должна была убедить в правильности действий: в дневной телеграмме уральцы предусмотрительно сообщали, что материалы о большом монархическом заговоре в их руках и курьером будут доставлены в Кремль. Похоже, что эти «материалы» предназначались не только для обоснования расстрела, но и для оправдания самих расстрельщиков.

РАЗГОВОР ТРОЦКОГО СО СВЕРДЛОВЫМ

Читатель, вероятно, заметил, что в своих рассуждениях я опираюсь в основном на документальные источники. Мемуарные свидетельства я либо игнорировал, либо использовал в качестве версий. Но существует мемуарное свидетельство, которое обойти нельзя. Оно принадлежит второму лицу Советского государства лета 1918 года Льву Троцкому и потому имеет большое значение.

В апреле 1935 года Троцкий, обращаясь к прошлому, записал в своём дневнике: «Белая печать когда-то очень горячо дебатировала вопрос, по чьему решению была предана казни царская семья... Либералы склонялись как будто к тому, что уральский исполком, отрезанный от Москвы, действовал самостоятельно. Это неверно. Постановление было вынесено в Москве... Расскажу здесь, что помню... Мой приезд в Москву выпал уже после падения Екатеринбурга. В разговоре со Свердловым я спросил мимоходом:

Да, а где царь?

Конечно, - ответил он, - расстреляли.

А семья где?

И семья с ним. Все! - ответил Свердлов. - А что?

Он ждал моей реакции. Я ничего не ответил.

А кто решал? - спросил я.

Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя нам оставлять им живого знамени, особенно в нынешних трудных условиях...» (Троцкий Л. «Дневники и письма», М., 1994, с. 117-118).

Это воспоминание Троцкого не может не вызвать удивления. Как мог он спрашивать у Свердлова, «а где царь?», если на том самом заседании Совнаркома 18 июля, на котором Свердлов сообщал о расстреле царя, он, Троцкий, присутствовал лично? Протокол заседания Совнаркома № 159 от 18 июля 1918 года несомненно подтверждает это. Ошибка в протоколе? Троцкого вписали в число присутствующих автоматически? Допустим. Но в биографии «Моя жизнь» он писал, что выехал из Москвы на фронт под Свияжск только 7 августа. Сообщение о расстреле Николая II появилось в газетах 20 июля. Как могло это пройти мимо Троцкого? Единственное, чего он не мог знать, - это о расстреле всей царской семьи.

Важно, что в изложении разговора со Свердловым Троцкий привёл и мотивировку принятого в Москве решения о расстреле Романовых: «Ильич cчитал, что нельзя нам оставлять им (противникам. - Г. И.) живого знамени…». Но кто мог стать этим живым знаменем: сам царь, императрица-немка или их дети? А кто же тогда были «они» - противники большевиков? Монархисты? С востока на Москву летом 1918 года наступали чехи, войска правоэсеровского Временного Сибирского правительства и Комитета Учредительного собрания (Комуча). Они шли под знаменем восстановления власти Учредительного собрания, распущенного большевиками в январе 1918 года. Это были знамёна демократии, но не реставрации монархии.

Конечно, в рядах тех антибольшевистских войск находилось немало офицеров, настроенных монархически, но и в их среде существовало ясное понимание того, что лозунг монархии обречён на немедленный провал - особенно, если бы речь шла о восстановлении на престоле Николая II или кого-либо из Романовых. Сам Николай, да и вся династия настолько были скомпрометированы в предреволюционный и послереволюционный периоды, что никто всерьёз не мог думать об их возвращении. Даже после того, как в ходе Гражданской войны антибольшевизм ещё больше сдвинулся вправо и место правых эсеров в его авангарде заняли монархисты и частично кадеты, - даже тогда практически ни одна белая армия открыто не объявила своей целью реставрацию монархии.

Кажется, ближе всех к ответу на вопрос: «А кто решал?», заданный Троцким Свердлову, был сам Троцкий. Он (да и другие большевики) постоянно смотрелся в «зеркало» истории Французской революции, мысленно примеряясь плечом к плечу к её якобинским вождям. Казнью Людовика XVI и Марии Антуанетты Конвент, как писал С. Цвейг, хотел «провести кроваво-красную линию между королевством и республикой». Большевики копировали и это. Неслучайно Троцкий написал в «Дневнике»: «Суровость расправы показала всем, что мы будем вести борьбу беспощадно, не останавливаясь ни перед чем. Казнь царской семьи нужна была не просто для того, чтобы запугать, ужаснуть, лишить надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть собственные ряды, показать, что отступления нет, что впереди полная победа или полная гибель».

Пустые слова! Там, во Франции, были суд, эшафот, казнь. Здесь ночью в подвале - фактически убийство из-за угла. Тот, кто хочет запустить ещё одну социальную и политическую «судорогу», не делает это тайно, заметая следы, фабрикуя подложные документы, скрывая содеянное. Сообщение о расстреле бывшего царя не нарушило атмосферу апатии, равнодушия и страха, охвативших людей не только в нашей стране, но, похоже, и за рубежом. Можно привести много свидетельств, подтверждающих это. Никто, во всяком случае ни английские, ни датские царствующие родственники, не защитил российскую монархию и даже не пытался спасти царя и его семью. Видимо, далеко не все и сожалели об их трагической гибели.

Как писал поэт Георгий Иванов:

Овеянный тускнеющею славой,

В кольце святош, кретинов и пройдох,

Не изнемог в бою Орёл Двуглавый,

А жутко, унизительно издох.

Один сказал с усмешкою: «Дождался!»

Другой заплакал: «Господи, прости...»

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге была расстреляна семья послденего российского императора Николая II вместе с четырьмя людьми из обслуживающего персонала. Всего 11 человек. Прилагаю выдержку из главы книги «Евреи в революции и гражданской войне» с названием «Чисто русское убийство» (Двести лет затяжного погрома, 2007, том № 3, книга № 2), посвящённой этому историческому событию.

СОСТАВ РАССТРЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Ранее было установлено, что главным начальником в доме, где содержалась семья императора Николая II, был член Уральского Облсовета комиссар П. С. Ермаков, которому подчинялись 67 красноармейцев, несших службу по охране царской семьи. Следует напомнить, что расстрел царской семьи происходил в подвальном помещении Ипатьевского дома размером 5Х6 метров с одной двустворчатой дверью в левом углу. В помещении было устроено защищённое с улицы металлической сеткой единственное окно в левом верхнем углу под потолком, из которого, практически, свет в комнату не проникал.

Следующим важнейшим вопросом, связанным с расстрелом, является уточнение количества и поимённого состава рельной, а не выдуманной команды вооружённых людей, которые принимали непосредственное участие в этом преступлении. Согласно версии следователя Соколова, поддержанной писателем-фантастом Э. Радзинским, в расстреле участвовали 12 человек, в том числа шесть - семь инородцев, состоящих из латышей, мадьяра и лютеранина. Чекиста Петра Ермакова, родом из Верх-Исетского завода, Радзинский называет «одним из самых зловещих участников Ипатьевской ночи». Он был начальником всей охраны дома, а Радзинский превращает его в начальника пулемётного взвода (Э. Радзинский. Николай II, изд. "Вагриус", М., 2000, стр. 442). Этот Ермаков, которому по уговору «принадлежал царь», сам утверждал: «Я дал выстрел в него в упор, он упал сразу…» (стр. 454). В Свердловском областном Музее революции хранится специальный акт следующего содержания: «10 декабря 1927 года приняли у товарища П. З. Ермакова револьвер 161474 системы «маузер», которым, по свидетельству П. З. Ермакова был расстрелян царь».

В течение двадцати лет Ермаков ездил по стране и выступал с лекциями, как правило, перед пионерами, рассказывая, как он лично убил царя. 3 августа 1932 года Ермаков написал биографию, в которой без всякой скромности сообщил: «16 июля 1918 года… я постановление привёл в исполнение – сам царь, а также и семья была мною расстреляна. И лично мной самим трупы были сожжены» (стр. 462). В 1947 году тот же Ермаков опубликовал «Воспоминания» и вместе с биографией сдал их в Свердловский партактив. В этой книге воспоминаний приведена такая фраза: «Я с честью выполнил перед народом и страной свой долг, приял участие в расстреле всей царствующей семьи. Я себе взял самого Николая, Александру, дочь, Алексея, потому что у меня был «маузер», им можно было работать. Остальные имели наганы». Этого признания Ермакова достаточно, чтобы забыть все версии и фантазии российских антисемитов об участии евреев. Рекомендую всем антисемитам читать и перечитывать «Воспоминания» Петра Ермакова перед сном и после пробуждения, когда им снова захочется обвинять евреев в убийстве царской семьи. А Солженицыну и Радзинскому было бы полезно выучить текст этой книги наизусть как «Отче наш».

Согласно сообщению сына чекиста М. Медведева, члена расстрельной команды, «участие в расстреле было добровольным. Договорились стрелять в сердце, чтобы не страдали. И там же разобрали – кто кого. Царя взял себе Пётр Ермаков. Царицу взял Юровский, Алексея – Никулин, отцу досталась Мария». Тот же сын Медведева написал: «Царя убил отец. И сразу, как только Юровский повторил последние слова, отец их уже ждал и был готов и тотчас выстрелил. И убил царя. Он сделал свой выстрел быстрее всех… Только у него был «браунинг» (там же, стр. 452). По версии Радзинского, настоящая фамилия профессионального революционера и одного из убийц царя - Михаила Медведева была Кудрин.

В убийстве царской семьи на добровольных началах, так свидетельствует Радзинский, участвовал ещё один «начальник охраны» Ипатьевского дома Павел Медведев, «унтер-офицер царской армии, участник боёв при разгроме Духовщины», захваченный белогвардейцами в Екатеринбурге, который якобы рассказал Соколову, что «сам выпустил пули 2-3 в государя и в других лиц, кого они расстреливали» (стр. 428). На самом деле, П. Медведев не был начальником охраны, следователь Соколов его не допрашивал, потому что ещё до начала «работы» Соколова он успел «скончаться» в тюрьме. В подписи под фотографией главных участников расстрела царской семьи, приведённой в книге Радзинского, автор называет Медведева просто «охранником». Из материалов следствия, которое подробно изложил в 1996 году г-н Л. Сонин, следует, что П. Медведев был единственным участником расстрела, давшим показания белогвардейскому следователю И. Сергееву. Обратите внимание, что сразу же несколько человек претендовали на роль убийцы царя.

В расстреле участвовал ещё один убийца – А. Стрекотин. Александр Стрекотин в ночь расстрела был «назначен пулемётчиком на нижний этаж. Пулемёт стоял на окне. Этот пост – совсем рядом с прихожей и той комнатой». Как написал сам Стрекотин, к нему подошёл Павел Медведев и «молча передал мне револьвер». «Зачем он мне?» - спросил я Медведева. – «Скоро будет расстрел, - сказал он мне и быстро удалился» (стр. 444). Стрекотин явно скромничает и утаивает реальное участие в расстреле, хотя постоянно находится в подвальном помещении с револьвером в руках. Когда привели арестованных, немногословный Стрекотин сообщил, что «пошёл за ними, оставив свой пост, они и я остановились в дверях комнаты» (стр. 450). Из этих слов следует, что А. Стрекотин, в руках которого был револьвер, также участвовал в расстреле семьи, поскольку наблюдать за расстрелом через единственную дверь в подвальной комнате, где столпились стрелки, но которая во время расстрела была закрытой, физически невозможно. «Стрелять было уже нельзя при раскрытых дверях, выстрелы могли быть услышаны на улице, - сообщает А. Лаврин, цитируя Стрекотина. – Ермаков взял у меня винтовку со штыком и доколол всех, кто оказался живым». Из этой фразы следует, что расстрел в подвале происходил при закрытой двери. Эта очень важная деталь - закрытая дверь во время расстрела - будет рассмотрена более подробно позже. Обратите внимание: Стрекотин остановился в тех самых дверях, где, по версии Радзинского, уже столпились одиннадцать стрелков! Какой же ширины были эти двери, если в их проёме смогли разместиться двенадцать вооружённых убийц?

«Остальные княжны и челядь достались Павлу Медведеву, начальнику охраны, и ещё одному чекисту – Алексею Кабанову и шести латышам из ЧК». Эти слова принадлежат самому Радзинскому, который часто упоминает безымянных латышей и мадьяра, взятых из досье следователя Соколова, но почему-то забывает назвать их имена. Радзинский указывает имена двух начальников охраны – П. Ермакова и П. Медведева, путая должность начальника всей охранной команды с начальником караульной службы. Позже Радзинский «по легенде» расшифровал имя венгра - Имре Надь, будущего лидера венгерской революции 1956 года, хотя и без латышей и мадьяра уже набралось шесть добровольцев для расстрела 10 взрослых членов семьи, одного ребёнка и челяди (Николая, Александры, великих княжон Анастасии, Татьяны, Ольги, Марии, царевича Алексея, доктора Боткина, повара Харитонова, лакея Труппа, домработницы Демидовой). У Солженицына росчерком пера один придуманный мадьяр превращается уже во множество мадьяр.

Имре Надь, 1896 года рождения, согласно библиографическим данным, участвовал в Первой мировой войне в составе австро-венгерской армии. Попал в русский плен, до марта 1918 года содержался в лагере недалеко от посёлка Верхнеудинска, затем вступил в Красную армию и воевал на Байкале. Поэтому он никак не мог принять участие в расстреле в Екатеринбурге в июле 1918 года. На Интернете существует большое число автобиографических данных Имре Надя, и ни в одном из них нет упоминания об участии его в убийстве царской семьи. Только в одной статье предположительно указывается этот «факт» со ссылкой на книгу Радзинского «Николай II». Таким образом, ложь, изобретённая Радзинским, вернулась к первоисточнику. Так в России создают кольцевую ложь со ссылкой лжецов друг на друга.

Безымянные латыши упоминаются только в следственных документах Соколова, который явно внёс версию о их существовании в показания тех, кого допрашивал. В «показаниях» Медведева в деле, состряпанном следователем Сергеевым, Радзинский нашёл первые упоминание о латышах и мадьяре, совершенно отсутствующих в воспоминаниях других свидетелей расстрела, которых этот следователь не допрашивал. Никто из чекистов, которые написали свои воспоминания или биографии добровольно - ни Ермаков, ни сын М. Медведева, ни Г. Никулин - о латышах и венграх не упоминают. Обратите внимание на рассказы свидетелей: они называют имена только русских участников. Если бы Радзинский назвал имена мифический латышей, его так же можно было бы схватить за руку. Нет латышей и на снимках участников расстрела, которые приводит Радзинский в своей книге. Это значит, что мифические латыши и мадьяр были придуманы следователем Соколовым и в дальнейшем превращены Радзинским в живых невидимок. По показаниям А. Лаврина со слов Стрекотина в деле упоминаются латыши, которые якобы появляются в последний момент перед расстрелом «неизвестной мне группы людей, человек шесть-семь». После этих слов Радзинский добавляет: «Итак, команда латышей - расстрельщиков (это были они) уже ждёт. Та комната уже готова, уже пуста, уже вынесли из неё все вещи» (стр. 445). Радзинский явно фантазирует, потому что подвальное помещение было заранее подготовлено для расстрела – все вещи вынесены из помещения, а его стены обшиты слоем досок на всю высоту. На основные вопросы, связанные с участием мнимых латышей: «Кто их привёз, откуда, зачем их привезли, если своих добровольцев было больше, чем требовалось? - Радзинский не отвечает. Пять - шесть русских расстрельщиков вполне справились со своей задачей за несколько секунд. Тем более что некоторые из них утверждают, что убили по несколько человек. О том, что латышей не было при расстреле, проговорился сам Радзинский: «К 1964 году оставались в живых только двое из бывших в той страшной комнате. Один из них – Г. Никулин» (стр. 497). Значит, «в той страшной комнате» латышей не было.

Теперь осталось объяснить, как все расстрельщики вместе с жертвами разместились в небольшом помещении во время убийства членов царской семьи. Радзинский утверждает, что 12 расстрельщиков стояли в проёме раскрытой двухстворчатой двери в три ряда. В проёме шириной в полтора метра могли поместиться

не более двух-трёх вооружённых стрелков. Предлагаю провести эксперимент и расставить 12 человек в три ряда, чтобы убедиться, что при первом же выстреле третий ряд должен был стрелять в затылок стоящим в первом ряду. Красноармейцы, стоявшие во втором ряду, могли стрелять только прямо, между головами людей, размещённых в первом ряду. Члены семьи и домочадцы лишь частично располагались напротив двери, а большинство из них находились посреди комнаты, в стороне от дверного проёма, который на фотографии показан в левом углу стены. Поэтому совершенно определённо можно утверждать, что реальных убийц было не более шести, все они распологались внутри комнаты при закрытых дверях, а Радзинский рассказывает сказки про латышей, чтобы ими разбавить русских стрелков. Ещё одна фраза сына М. Медведева выдаёт авторов легенды «о латышских стрелках»: «Они часто встречались у нас на квартире. Все бывшие цареубийцы, переехавшие в Москву» (стр. 459). О латышах, которые не могли оказаться в Москве, естественно, никто и не вспомнил.

Необходимо особо остановиться на размерах подвального помещения и на том факте, что единственная дверь комнаты, в которой происходил расстрел, во время акции была закрыта. М. Касвинов сообщает размеры подвального помещения – 6 на 5 метров. Это значит, что вдоль стены, в левом углу которой находилась входная дверь шириной в полтора метра, могли разместиться только шесть вооружённых людей. Размеры комнаты не позволяли в закрытом помещении поместить большее количество вооружённых людей и жертв, а утверждение Радзинского, что все двенадцать стрелков якобы стреляли через раскрытые двери подвального помещения, является вздорной выдумкой человека, не понимающего, о чём он пишет.

Сам Радзинский многократно подчёркивал, что расстрел производился после того, как к Дому особого назначения подъехал грузовик, двигатель которого специально не выключался, чтобы заглушить звуки выстрелов и не потревожить сон жителей города. На этом грузовике за полчаса до расстрела приехали к дому Ипатьева оба уполномоченных Уралсовета. Это значит, что расстрел мог производиться только при закрытых дверях. Чтобы уменьшить шум от выстрелов и усилить звукоизоляцию стен, была создана упомянутая ранее дощатая обшивка. Замечу, что следователь Наметкин обнаружил в дощатой обшивке стен подвального помещения 22 пулевых отверстия. Поскольку дверь была закрыта, все расстрельщики вместе с жертвами могли находиться только внутри комнаты, в которой происходил расстрел. При этом сразу же отпадает версия Радзинского о том, что 12 стрелков якобы стреляли сквозь открытую дверь. Один из участников расстрела, всё тот же А. Стрекотин сообщил в воспоминаниях 1928 года о своём поведении, когда было обнаружено, что несколько женщин оказались только ранеными: «Стрелять в них уже было нельзя, так как двери все внутри здания были раскрыты, тогда тов. Ермаков видя, что я держу в руках винтовку со штыком, предложил мне доколоть этих ещё оказавшихся живыми».

Из показаний допрошенных следователями Сергеевым и Соколовым оставшихся в живых участников и из приведённых выше воспоминаний следует, что Юровский в расстреле членов царской семьи не участвовал. В момент расстрела он находился справа от входной двери, в метре от сидящих на стульях царевича и царицы и между теми, кто стрелял. В руках он держал Постановление Уралсовета и даже не успел прочесть его во второй раз по просьбе Николая, когда по приказу Ермакова раздался залп. Стрекотин, который либо ничего не видел, либо сам участвовал в расстреле, пишет: «Перед царём стоял Юровский, держа правую руку в кармане брюк, а в левой - небольшой кусочек бумаги... Потом он читал приговор. Но не успел докончить последние слова, как царь громко переспросил… И Юровский читал вторично» (стр. 450). Юровский просто не успел выстрелить, даже если он намеривался это сделать, потому что через несколько секунд всё было кончено. Люди падали в тот же момент после выстрела. «И сразу после того, как были произнесены последние слова приговора, загремели выстрелы… Урал не хотел отдать Романовых в руки контрреволюции не только живыми, но и мёртвыми», - прокомментировал эту сцену Касвинов (стр. 481). Ни о каком Голощёкине или мифических латышах и мадьяре Касвинов ни разу не упоминает.

В действительности, все шесть стрелков выстроились вдоль стены в один ряд внутри комнаты и стреляли в упор с расстояния в два с половиной - три метра. Такого количества вооружённых людей вполне достаточно, чтобы в течение двух-трёх секунд расстрелять 11 безоружных людей. Радзинский пишет: Юровский якобы утверждал в «Записке», что именно он убил царя, но сам на этой версии не настаивал, а признался Медведеву-Кудрину: «Эх, не дал ты мне докончить чтение – начал стрельбу!» (стр. 459). Эта выдуманная фантазёрами фраза является ключевой, чтобы подтвердить, что Юровский не стрелял и даже не пытался опровергнуть рассказы Ермакова, по заявлению Радзинского, «избегал прямых столкновений с Ермаковым», который «дал выстрел в него (Николая) в упор, он упал сразу» - эти слова взяты из книги Радзинского (стр. 452, 462). После завершения расстрела Радзинский придумал, что Юровский якобы лично осматривал трупы и нашёл в теле Николая одно пулевое ранение. А второго и быть не могло, если расстрел осуществлялся в упор.

Именно размеры подвальной комнаты и дверного проёма, расположенного в левом углу, совершенно ясно подтверждают, что не могло быть и речи о размещении в дверях, которые были закрыты, двенадцати расстрельщиков. Другими словами, в расстреле не участвовали ни латыши, ни мадьяры, ни лютеранин Юровский, а принимали участие только русские стрелки во главе со своим начальником Ермаковым: Пётр Ермаков, Григорий Никулин, Михаил Медведев-Кудрин, Алексей Кабанов, Павел Медведев и Александр Стрекотин, которые едва смогли разместиться вдоль одной из стен внутри комнаты. Все имена взяты из книги Радзинского и Касвинова.

Охранник Летемин вроде бы в расстреле лично не участвовал, однако сподобился украсть принадлежащего семье рыжего спаниеля по кличке Джой, дневник царевича, «ковчежцы с мощами нетленными с кровати Алексея и образ, который он носил…». За царского щенка поплатился жизнью. «Много царских вещей нашлось по екатеринбургским квартирам. Нашёлся чёрный шелковый зонтик Государыни, и белый полотняный зонтик, и лиловое её платье, и даже карандаш – тот самый с её инициалами, которым она делала записи в дневнике, и серебряные колечки царевен. Как ищейка ходил по квартирам камердинер Чемодумов».

«Андрей Стрекотин, как он сам рассказывал, снял с них (с расстрелянных) драгоценности. Но их тут же отобрал Юровский» (там же, стр. 428). «При выносе трупов некоторые из наших товарищей стали снимать находившиеся при трупах разные вещи, как то: часы, кольца, браслеты, портсигары и другие вещи. Об этом сообщили тов. Юровскому. Тов. Юровский остановил нас и предложил добровольно сдать снятые с трупов разные вещи. Кто сдал полностью, кто часть, а кто и совсем ничего не сдал...». Юровский: «Под угрозой расстрела всё похищенное было возвращено (золотые часы, портсигар с бриллиантами и т. д.)» (стр. 456). Из приведённых фраз следует только один вывод: как только убийцы закончили своё дело, они приступили к мародерству. Если бы не вмешательство «товарища Юровского», несчастные жертвы были раздеты русскими мародерами догола и ограблены.

И опять обращаю внимание на факт - никто не вспомнил о латышах. Когда грузовик с трупами выехал за город, то с ним повстречалась застава из красноармейцев. «Меж тем… начали перегружать трупы на пролётки. Сейчас же начали очищать карманы – пришлось и тут пригрозить расстрелом…». «Юровский отгадывает дикарскую хитрость: они надеются, что он устал и уедет, - они хотят остаться наедине с трупами, они жаждут заглянуть в «особые корсеты», - явно придумывает Радзинский, как будто сам находился среди красноармейцев (стр. 470). Радзинский придумывает версию, что в захоронении трупов, кроме Ермакова, принимал участие и Юровский. Очевидно, эта ещё одна его фантазия.

Комиссар П. Ермаков перед убийством членов царской семьи предложил русским участникам «изнасиловать великих княжон» (там же, стр. 467). Когда грузовик с трупами проехал Верх-Исетский завод, им повстречался «целый табор – 25 верховых, в пролётках. Это были рабочие (члены исполкома совета), которых приготовил Ермаков. Первое, что они закричали: «Что ж вы нам их неживыми привезли». Кровавая, пьяная толпа поджидала обещанных Ермаковым великих княжон… И вот не дали поучаствовать в правом деле – порешить девушек, ребёнка и царя-батюшку. И опечалились» (стр. 470).

Прокурор Казанской судебной палаты Н. Миролюбов в рапорте министру юстиции правительства Колчака сообщил некоторые имена неудовлетворённых «насильников». Среди них «военный комиссар Ермаков и видные члены партии большевиков, Александр Костоусов, Василий Леватных, Николай Партин, Сергей Кривцов». «Леватный сказал: «Я сам щупал царицу, и она была тёплая… Теперь и умереть не грешно, щупал у царицы… (в документе последняя фраза зачёркнута чернилами. – Авт.). И стали решать. Решили: одежды сжечь, трупы сбросить в безымянную шахту – на дно» (стр. 472). Как видим, имя Юровского никто не называет, значит, он в захоронении трупов вообще не участвовал.

Казалось бы, трудно найти новые свидетельства страшных событий, произошедших в ночь с 16-го на 17 июля 1918 года. Даже далекие от идей монархизма люди помнят, что она стала роковой для семьи Романовых. В эту ночь были убиты отрекшийся от престола Николай II, бывшая императрица Александра Федоровна и их дети — 14-летний Алексей, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Участь государя разделили врач Е. С. Боткин, горничная А. Демидова, повар Харитонов и лакей. Однако время от времени обнаруживаются свидетели, которые после долгих лет молчания сообщают новые подробности расстрела царской семьи.

О гибели Романовых написано немало книг. До сих пор ведутся дискуссии о том, было ли убийство Романовых заранее спланированной операцией и входило ли оно в планы Ленина. До сих пор находятся люди, верящие в то, что хотя бы детям императора удалось спастись из подвала Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Обвинение в убийстве императора и его семьи было прекрасным козырем против большевиков, давало основания обвинить их в бесчеловечности. Не потому ли большинство документов и свидетельств, рассказывающих о последних днях Романовых, появлялось и продолжает появляться именно в западных странах? Но некоторые исследователи предполагают, что преступление, в котором обвиняли большевистскую Россию, вообще не было совершено…

В расследовании обстоятельств убийства Романовых с самого начала было немало загадок. По сравнительно горячим следам им занимались два следователя. Первое следствие началось через неделю после предполагаемой казни. Следователь пришел к выводу, что Николай и в самом деле был казнен в ночь с 16-го на 17 июля, однако бывшей царице, ее сыну и четырем дочерям сохранили жизнь.

В начале 1919 года было проведено новое следствие. Его возглавлял Николай Соколов. Нашел ли он неоспоримые доказательства того, что в Екатеринбурге была убита вся семья Николая 11? Трудно сказать… При осмотре шахты, куда были сброшены тела царской семьи, он обнаружил несколько вещей, которые по каким-то причинам не попали на глаза его предшественнику: миниатюрную булавку, которую царевич использовал в качестве рыболовного крючка, драгоценные камни, которые были зашиты в поясах у великих княжон, и скелет крошечной собаки, очевидно, любимицы княжны Татьяны. Если вспомнить обстоятельства гибели Романовых, трудно представить, что трупик собаки также перевозили с места на место, пытаясь спрятать… Человеческих останков Соколов не обнаружил, если не считать нескольких фрагментов костей и отрезанного пальца женщины средних лет, предположительно — императрицы.

В 1919 году Соколов бежал за границу, в Европу. Однако результаты его расследования были опубликованы лишь в 1924 году. Довольно длительный срок, особенно если учесть огромное количество эмигрантов, интересовавшихся семьей Романовых. По мнению Соколова, в роковую ночь были убиты все члены царской семьи. Правда, он был не первым, кто предположил, что императрице с детьми не удалось спастись. Еще в 1921 году эту версию опубликовал председатель Екатеринбургского Совета Павел Быков. Казалось бы, можно было забыть о надеждах на то, что кто-то из Романовых выжил. Однако и в Европе, и в России постоянно появлялись многочисленные самозванцы и самозванки, объявлявшие себя детьми Николая. Значит, сомнения все-таки были?

Первым аргументом сторонников пересмотра версии о гибели всей царской семьи было объявление большевиков о казни бывшего императора, сделанное 19 июля. В нем говорилось, что казнен только царь, а Александра Федоровна с детьми отправлена в безопасное место. Вторым — то, что большевикам в тот момент было выгоднее обменять Александру Федоровну на политзаключенных, содержавшихся в плену в Германии. Слухи о переговорах на эту тему ходили. В Екатеринбурге вскоре после смерти императора побывал сэр Чарлз Элиот, британский консул в Сибири. Он встречался с первым следователем по делу Романовых, после чего сообщил своему начальству, что, по его мнению, бывшая царица и ее дети уехали из Екатеринбурга поездом 17 июля.

Почти в то же время великий герцог Эрнст Людвиг Гессенский, брат Александры, будто бы сообщил второй своей сестре, маркизе Милфорд-Хэвен, что Александра в безопасности. Конечно, он мог просто утешать сестру, до которой не могли не дойти слухи о расправе над царской фамилией. Если бы Александру с детьми действительно обменяли на политзаключенных (Германия охотно пошла бы на этот шаг, чтобы спасти свою принцессу), об этом трубили бы все газеты и Старого, и Нового Света. Это означало бы, что династия, связанная кровными узами со многими старейшими монархиями Европы, не прервалась. Но никаких статей не последовало, поэтому версия о том, что вся семья Николая была убита, была признана официальной.

В начале 1970-х годов английские журналисты Энтони Саммерс и Том Меншльд ознакомились с официальными документами расследования Соколова. И обнаружили в них множество неточностей и недочетов, ставивших под сомнение эту версию. Во-первых, шифрованная телеграмма об убийстве всей семьи Романовых, отправленная в Москву 17 июля, появилась в деле лишь в январе 1919 года, после отстранения первого следователя. Во-вторых, тела все еще не были найдены. А судить о смерти императрицы по единственному фрагменту тела — отрубленному пальцу — было не вполне корректно.

В 1988 году, казалось бы, появилось неопровержимое доказательство гибели Николая, его жены и детей. Бывший следователь МВД сценарист Гелий Рябов получил от сына Якова Юровского (одного из главных участников расстрела) секретный отчет. В нем содержались подробные сведения о том, куда спрятали останки членов императорской семьи. Рябов приступил к поискам. Ему удалось найти зеленовато-черные кости со следами ожогов, оставленных кислотой. В 1988 году он опубликовал отчет о своей находке.

В июле 1991 года на место, где были обнаружены останки, предположительно принадлежавшие царской семье, приехали российские археологи-профессионалы. Из земли извлекли 9 скелетов. Четыре из них принадлежали слугам Николая и их семейному врачу. Еще пять — императору, его жене и детям. Установить принадлежность останков было непросто. Вначале черепа сравнили с сохранившимися фотографиями членов семьи Романовых. Один из них был опознан как череп Николая II. Позже провели сравнительный анализ отпечатков ДНК. Для этого понадобилась кровь человека, состоявшего в родстве с покойными. Пробу крови предоставил британский принц Филипп.