Где применяют гипс. Разновидности гипса и физические свойства камня. Основные разновидности минерала

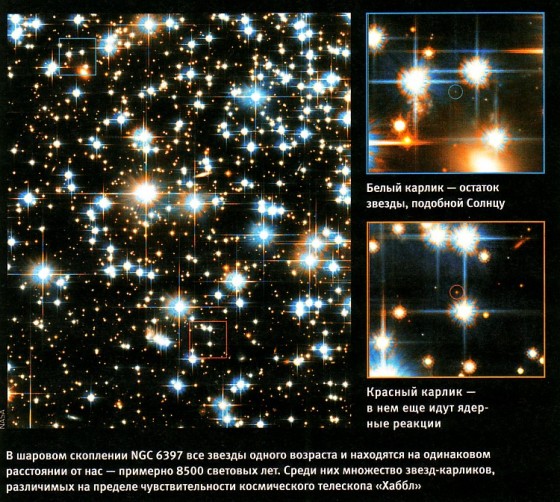

Относительно яркие и массивные светила довольно просто увидеть невооруженным глазом, но в Галактике куда больше карликовых звезд, которые видны только в мощные телескопы, даже если расположены вблизи от Солнечной системы. Среди них есть как скромные долгожители — красные карлики, так и недотянувшие до полноценного звездного статуса коричневые и отошедшие на покой белые карлики, постепенно превращающиеся в черные.

Судьба звезды целиком зависит от размера, а точнее от массы. Чтобы лучше представить себе массу звезды, можно привести такой пример. Если положить на одну чашу весов 333 тысячи земных шаров, а на другую — Солнце, то они уравновесят друг друга. В мире звезд наше Солнце — середнячок. Оно в 100 раз уступает по массе самым крупным звездам и раз в 20 превосходит самые легкие. Казалось бы, диапазон невелик: приблизительно как от кита (15 тонн) до кота (4 килограмма). Но звезды — не млекопитающие, их физические свойства гораздо сильнее зависят от массы. Сравнить хотя бы температуру: у кита и кота она почти одинаковая, а у звезд различается в десятки раз: от 2000 Кельвинов у карликов до 50 000 у массивных звезд. Еще сильнее — в миллиарды раз различается мощность их излучения. Именно поэтому на небе мы легко замечаем далекие гигантские звезды, а карликов не видим даже в окрестностях Солнца.

Но когда были проведены аккуратные подсчеты, выяснилось, что распространенность гигантов и карликов в Галактике сильно напоминает ситуацию с китами и котами на Земле. В биосфере есть правило: чем мельче организм, тем больше его особей в природе. Оказывается, это справедливо и для звезд, но объяснить эту аналогию не так-то просто. В живой природе действуют пищевые цепи: крупные поедают мелких. Если бы лис в лесу стало больше, чем зайцев, то чем бы питались эти лисы? Однако звезды, как правило, не едят друг друга. Тогда почему же гигантских звезд меньше, чем карликов? Половину ответа на этот вопрос астрономы уже знают. Дело в том, что жизнь массивной звезды в тысячи рад короче, чем карликовой. Чтобы удержать собственное тело от гравитационного коллапса, звездам-тяжеловесам приходится раскаляться до высокой температуры — сотен миллионов градусов в центре. Термоядерные реакции идут в них очень интенсивно, что приводит к колоссальной мощности излучения и быстрому сгоранию «топлива». Массивная звезда растрачивает всю энергию за несколько миллионов лет, а экономные карлики, медленно тлея, растягивают свой термоядерный век на десятки и более миллиардов лет. Так что, когда бы ни родился карлик, он здравствует до сих пор, ведь возраст Галактики всего около 13 миллиардов лет, А вот массивные звезды, появившиеся на свет более 10 миллионов лет назад, давно уже погибли.

Однако это лишь половина ответа на вопрос, почему гиганты встречаются в космосе так редко. А вторая половина состоит в том, что массивные звезды рождаются намного реже, чем карликовые. На сотню новорожденных звезд типа нашего Солнца появляется лишь одна звезда с массой раз в 10 больше, чем у Солнца. Причину этой «экологической закономерности» астрофизики пока не разгадали.

До недавних пор и классификации астрономических объектов зияла большая дыра: самые маленькие известные звезды были раз в 10 легче Солнца, а самая массивная планета — Юпитер — в 1000 раз. Существуют ли в природе промежуточные объекты — не звезды и не планеты с массой от 1/1000 до 1/10 солнечной? Как должно выглядеть это «недостающее звено»? Можно ли его обнаружить? Эти вопросы давно волновали астрономов, но ответ стал намечаться лишь в середине 1990-х годон, когда программы поиска планет за пределами Солнечной системы принесли первые плоды. На орбитах вокруг нескольких солнцеподобных звезд обнаружились планеты-гиганты, причем все они оказались массивнее Юпитера. Промежуток по массе между звездами и планетами стал сокращаться. Но возможна ли смычка, и где пронести границу между звездой и планетой?

Еще недавно казалось, что это совсем просто: звезда светит собственным светом, а планета — отраженным. Поэтому в категорию планет попадают те объекты, в недрах которых за все время существованиям не протекают реакции термоядерного синтеза. Если же на некотором этапе эволюции их мощность была сравнима со светимостью (то есть термоядерные реакции служили главным источником энергии), то такой объект достоин называться звездой. Но оказалось, что могут существовать промежуточные объекты, в которых термоядерные реакции происходят, но никогда не служат основным источником энергии. Их обнаружили в 1996 году, но еще задолго до того они получили название коричневых карликов. Открытию этих странных объектов предшествовал тридцатилетний поиск, начавшийся с замечательного теоретического предсказания.

В 1963 году молодой американский астрофизик индийского происхождения Шив Кумар рассчитал модели самых мало массивных звезд и выяснил, что если масса космического тела превосходит 7,5% солнечной, то температура в его ядре достигает нескольких миллионов градусов и R нем начинаются термоядерные реакции превращения водорода в гелий. При меньшей массе сжатие останавливается раньше, чем температура в центре достигает значения, необходимого для протекания реакции синтеза гелия. С тех пор это критическое значение массы называют «границей возгорания водорода», или пределом Кумара. Чем ближе звезда к этому, пределу, тем медленнее идут в ней ядерные реакции. Например, при массе 8% солнечной звезда будет «тлеть» около 6 триллионов лет — в 400 раз больше современного возраста Вселенной! Так что, в какую бы эпоху ни родились такие звезды, все они еще находятся в младенческом возрасте.

Впрочем и в жизни менее массивных объектов бывает краткий эпизод, когда они напоминают нормальную звезду. Речь идет о телах с массами от 1% до 7% массы Солнца, то есть от 13 до 75 масс Юпитера. В период формирования, сжимаясь под действием гравитации, они разогреваются и начинают светиться инфракрасным и даже чуть-чуть красным — видимым светом. Температура их поверхности может подняться до 2500 Кельвинов, а в недрах превысить 1 миллион кельвинов. Этого хватает, чтобы началась реакция термоядерного синтеза гелия, но только не из обычного водорода, а из очень редкого тяжелого изотопа — дейтерия, и не обычного гелия, а легкого изотопа гелия-3. Поскольку дейтерия в космическом веществе очень мало, весь он быстро сгорает, не давая существенного выхода энергии. Это все равно, что бросить в остывающий костер лист бумаги: сгорит моментально, но тепла не даст. Разогреться сильнее «мертворожденная» звезда не может — ее сжатие останавливается под действием внутреннего давления вырожденного газа. Лишенная источников тепла, она в дальнейшем лишь остывает, как обычная планета. Поэтому заметить эти неудавшиеся звезды можно только в период их недолгой молодости, пока они теплые. Выйти на стационарный режим термоядерного горения им не суждено.

Открытие «мертворожденных» звезд

Физики уверены: что не запрещено законами сохранения, то разрешено. Астрономы добавляют к этому; природа богаче нашего воображения. Если Шив Кумар смог придумать коричневые карлики, то природе, казалось бы, не составит труда их создать. Три десятилетия продолжались безрезультатные поиски этих тусклых светил. В работу включались все новые и новые исследователи. Даже теоретик Кумар прильнул к телескопу в надежде найти объекты, открытые им на бумаге. Его идея была проста: обнаружить одиночный коричневый карлик очень сложно, поскольку нужно не только зафиксировать его излучение, но и доказать, что это не далекая гигантская звезда с холодной (по звездным меркам) атмосферой или даже окруженная пылью галактика на краю Вселенной. Самое трудное в астрономии – определить расстояние до объекта. Поэтому нужно искать карлики рядом с нормальными звездами, расстояния до которых уже известны. Но яркая звезда ослепит телескоп и не позволит раз-глядеть тусклый карлик. Следовательно, искать их надо рядом с другими карликами! Например с красными — звездами предельно малой массы или же белыми — остывающими остатками нормальных звезд. В 1980-х годах поиски Кумара и других астрономов не принесли результата. Хотя не раз появлялись сообщения об открытии коричневых карликов, но детальное исследование каждый раз показывало, что это — маленькие звезды. Однако идея поиска была правильная и спустя десятилетие она сработала.

В 1990-е годы у астрономов появились новые чувствительные приемники излучения — ПЗС-матрицы и крупные телескопы диаметром до 10 метров с адаптивной оптикой, которая компенсирует вносимые атмосферой искажения и позволяет с поверхности Земли получать почти такие же четкие изображения, как из космоса. Это сразу же принесло плоды: были обнаружены предельно тусклые красные карлики, буквально пограничные с коричневыми.

А первого коричневого карлика отыскала в 1995 году группам астрономов под руководством Рафаэля Реболо из Института астрофизики на Канарских островах. С помощью телескопа на острове Ла-Пальма они нашли в звездном скоплении Плеяды объект, который назвали Teide Pleiades 1, позаимствовав название у вулкана Пико-де-Тейде на острове Тенерифе. Правда, некоторые сомнения в природе этого объекта оставались, и пока испанские астрономы доказывали, что это действительно коричневый карлик, в том же году о своем открытии заявили их американские коллеги. Группа под руководством Тадаши Накаджима из Калифорнийского технологического института с помощью телескопов Паломарской обсерватории обнаружила на расстоянии 19 световых лет от Земли в созвездии Зайца, рядом с очень маленькой и холодной звездой Глизе 229, еще более мелкий и холодный ее спутник Глизе 229В. Температура его поверхности — всего 1000 К, а мощность излучения в 160 тысяч раз ниже солнечной.

Незвездная природа Глизе 229В окончательно подтвердилась в 1997 году так называемым литиевым тестом. В нормальных звездах небольшое количество лития, сохранившегося с эпохи рождения Вселенной, быстро сгорает в термоядерных реакциях. Однако коричневые карлики для этого недостаточно горячи. Когда в атмосфере Глизе 229В был обнаружен литий, этот объект стал первым «несомненным» коричневым карликом. По размерам он почти совпадает с Юпитером, а его масса оценивается в 3- 6% массы Солнца. Он обращается вокруг своего более массивного компаньона Глизе 229А по орбите радиусом около 40 астрономических единиц (как Плутон вокруг Солнца).

Очень быстро выяснилось, что для поиска «несостоявшихся звезд» годятся и не самые крупные телескопы. Первых одиночных коричневых карликов открыли на рядовом телескопе в ходе планомерных обзоров неба. Например, объект Kelu-1 в созвездии Гидры обнаружен в рамках долгосрочной программы поиска карликовых звезд в окрестностях Солнца, которая началась на Европейской Южной обсерватории в Чили еще в 1987 году. При помощи 1-метрового телескопа системы Шмидта астроном Чилийского университета Мария Тереза Руиз уже много лет регулярно фотографирует некоторые участки неба, а затем сравнивает снимки, полученные с интервалом в годы. Среди сотен тысяч слабых звезд она ищет те, которые заметно смещаются относительно других — это безошибочный признак близких светил. Таким способом Мария Руиз открыла уже десятки белых карликов, а в 1997 году ей наконец попался коричневый. Его тип определили по спектру, в котором оказались линии лития и метана. Мария Руиз назвала его Kelu-1: на языке народа мапуче, населявшего некогда центральную часть Чили, «келу» означает красный. Он расположен на расстоянии около 30 световых лет от Солнца и не связан ни с одной звездой.

Все эти находки, сделанные в 1995-1997 годах, и стали прототипами нового класса астрономических объектов, который занял место между звездами и планетами. Как это обычно бывает в астрономии, за первыми открытиями сразу последовали новые. В последние годы множество карликов обнаружено в ходе рутинных инфракрасных обзоров неба 2MASS и DENIS.

Звездная пыль

Уже вскоре после открытия бурые карлики заставили астрономов внести коррективы в устоявшуюся десятки лет назад спектральную классификацию звезд. Оптический спектр звезды — это ее лицо, а точнее — паспорт. Положение и интенсивность линий в спектре прежде всего говорят о температуре поверхности, а также о других параметрах, в частности химическом составе, плотности газа в атмосфере, напряженности магнитного поля и т. п. Около 100 лет назад астрономы разработали классификацию звездных спектров, обозначив каждый класс буквой латинского алфавита. Их порядок многократно пересматривали, переставляя, убирая и добавляя буквы, пока не сложилась общепринятая схема, безупречно служившая астрономам многие десятки лет. В традиционном виде последовательность спектральных классов выглядит так: O-B-A-F-G-K-M. Температура поверхности звезд от класса О до класса М убывает со 100 000 до 2000 К. Английские студенты-астрономы даже придумали мнемоническое правило для запоминания порядка следования букв «Oh! Be A Fine Girl, Kiss Me!» И вот на рубеже веков этот классический ряд пришлось удлинить сразу на две буквы. Оказалось, что в формировании спектров экстремально холодных звезд и субзвезд весьма важную роль играет пыль.

На поверхности большинства звезд из-за высокой температуры никакие молекулы существовать не могут. Однако у самых холодных звезд класса М (с температурой ниже 3000 К) в спектрах видны мощные полосы поглощения окисей титана и ванадия (TiO, VO). Естественно, ожидалось, что у еще более холодных коричневых карликов эти молекулярные линии будут еще сильнее. Все в том же 1997 году у белого карлика GD 165 был открыт коричневый компаньон GD 165В, с температурой поверхности 1900 К и светимостью 0,01% солнечной. Он поразил исследователей тем, что в отличие от других холодных звезд не имеет полос поглощения TiO и VO, за что был прозван «странной звездой». Такими же оказались спектры и других коричневых карликов с температурой ниже 2000 К. Как показали расчеты, молекулы TiO и VO в их атмосферах конденсируются в твердые частицы — пылинки, и уже не проявляют себя в спектре, как это свойственно молекулам газа.

Чтобы учесть эту особенность, Дэви Киркпатрик из Калифорнийского технологического института уже на следу-ющий год предложил расширить традиционную спектральную классификацию, добавив в нее класс L для мало-массивных инфракрасных звезд, с температурой поверхности 1500-2000 К. Большинство объектов L-класса должны быть коричневыми карликами, хотя очень старые маломассивные звезды тоже могут остыть ниже 2000 К.

Продолжая исследования L-карликов, астрономы обнаружили еще более экзотические объекты. В их спектрах видны мощные полосы поглощения воды, метана и молекулярного водорода, поэтому их называют «метановыми карликами». Прототипом этого класса считается первый открытый бурый карлик Глизе 229В. В 2000 году Джеймс Либерт с коллегами из Аризонского университета выделили в самостоятельную группу Т-карлики с температурой 1500-1000 К и даже чуть ниже.

Коричневые карлики ставят перед астрономами много сложных и очень интересных вопросов. Чем холоднее атмосфера звезды, тем труднее изучать ее как наблюдателям, так и теоретикам. Присутствие пыли делает эту задачу еще сложнее: конденсация твердых частиц не только изменяет состав свободных химических элементов в атмосфере, но и влияет на теплообмен и форму спектра. В частности, теоретические модели с учетом пыли предсказали парниковый эффект в верхних слоях атмосферы, что подтверждается наблюдениями. Вдобавок расчеты показывают, что после конденсации пылинки начинают тонуть. Возможно, на разных уровнях в атмосфере формируются плотные облака пыли. Метеорология коричневых карликов может оказаться не менее разнообразной, чем у планет-гигантов. Но если атмосферы Юпитера и Сатурна можно изучать вблизи, то расшифровывать метано-вые циклоны и пылевые бури коричневых карликов придется только по их спектрам.

Секреты «ПОЛУКРОВОК»

Вопросы о происхождении и численности коричневых карликов пока остаются открытыми. Первые подсчеты их количества в молодых звездных скоплениях типа Плеяд показывают, что по сравнению с нормальными звездами общая масса коричневых карликов, видимо, не так велика, чтобы «списать» на них всю скрытую массу Галактики. Но этот вывод еще нуждается в проверке. Общепринятая теория происхождения звезд не дает ответа и на вопрос, как образуются коричневые карлики. Объекты столь малой массы могли бы формироваться подобно планетам-гигантам в околознездных дисках. Но обнаружено довольно много одиночных коричневых карликов, и трудно предположить, что все они вскоре после рождения были потеряны своими более массивными компаньонами. К тому же совсем недавно на орбите вокруг одного из коричневых карликов открыли планету, а значит, он не подвергался сильному гравитационному влиянию соседей, иначе карлик бы ее потерял.

Совершенно особый путь рождения коричневых карликов наметился недавно при исследовании двух тесных двойных систем — LL Андромеды и EF Эридана. В них более массивный компаньон, белый карлик, своей гравитацией стягивает вещество с менее массивного спутника, так называемой звезды-до нора. Расчеты показывают, что первоначально в этих системах спутники-доноры были обычными звездами, но за несколько миллиардов лет их масса упала ниже предельного значения и термоядерные реакции в них угасли. Теперь по внешним признакам это типичные коричневые карлики.

Температура звезды-донора в системе LL Андромеды около 1300 К, а в системе EF Эридана — около 1650 К. По массе они лишь в несколько десятков раз превосходят Юпитер, а в их спектрах видны линии метана. Насколько их внутренняя структура и химический состав сходны с аналогичными параметрами «настоящих» коричневых карликов, пока неизвестно. Таким образом, нормальная маломассивная звезда, потеряв значительную долю своего вещества, может стать коричневым карликом. Правы были астрономы, утверждая, что природа изобретательнее нашей фантазии. Коричневые карлики, эти «не звезды и не планеты», уже начали преподносить сюрпризы. Как выяснилось недавно, несмотря на свой холодный характер, некоторые из них являются источниками радио- и даже рентгеновского (!) излучения. Так что в будущем этот новый тип космических объектов обещает нам немало интересных открытий.

Вырожденные звезды

Обычно в период формирования звезды ее гравитационное сжатие продолжается до тех пор, пока плотность и температура в центре не достигнут значений, необходимых для запуска термоядерных реакций, и тогда за счет выделения ядерной энергии давление газа уравновешивает его собственное гравитационное притяжение. У массивных звезд температура выше и реакции начинаются при относительно не-большой плотности вещества, но чем меньше масса, тем выше оказывается «плотность зажигания». Например, в центре Солнца плазма сжата до 150 граммов на кубический сантиметр.

Однако при плотности, еще в сотни раз большей, вещество начинает сопротивляться давлению независимо от роста температуры, и в итоге сжатие звезды прекращается прежде, чем выход энергии в термоядерных реакциях становится значимым. Причиной остановки сжатия служит квантово-механический эффект, который физики называют давлением вырожденного электронного газа. Дело в том, что электроны относятся к тому типу частиц, который подчиняется так называемому «принципу Паули», установленному физиком Вольфгангом Паули в 1925 году. Этот принцип утверждает, что тождественные частицы, например электроны, не могут одновременно находиться в одном и том же состоянии. Именно поэтому в атоме элек-троны движутся по разным орбитам. В недрах звезды нет атомов: при большой плотно-сти они раздавлены и существует единое «электронное море». Для него принцип Паули звучит так: расположенные рядом электроны не могут иметь одинаковые скорости.

Если один электрон покоится, другой должен двигаться, а третий - двигаться еще быстрее, и т. д. Такое состояние электронного газа физики называют вырождением. Даже если небольшая звезда сожгла все термоядерное топливо и лишилась источника энергии, ее сжатие может быть остановлено давлением вырожденного электронного газа. Как бы сильно ни охладилось вещество, при высокой плотности движение электронов не прекратится, а значит, давление вещества будет противостоять сжатию независимо от температуры: чем больше плотность, тем выше давление.

Сжатие умирающей звезды с массой, равной солнечной, остановится, когда она уменьшится примерно до размера Земли, то есть в 100 раз, а плотность ее вещества станет в миллион раз выше плотности воды. Так образуются белые карлики. Звезда меньшей массы прекращает сжатие при меньшей плотности, поскольку сила ее тяготения не так велика. Очень маленькая звезда-неудачник может стать вырожденной и прекратить сжатие еще до того, как в ее недрах температура поднимется до порога «термо-ядерного зажигания». Такому телу никогда не стать настоящей звездой.

Международная группа астрономов, среди которых был Игорь Караченцев из Специальной астрофизической обсерватории РАН, изучила карликовую галактику KDG215 и обнаружила, что основная часть звезд в ней сформировалась за последний миллиард лет, в то время как в большинстве известных галактик пик звездообразования случился десяток миллиардов лет назад. KDG215 - одна из самых «молодых» по своему составу галактик, что указывает не необычность процессов ее эволюции. Соответствующая статья направлена на публикацию в Astrophysical Journal Letters , а пока что с текстом работы можно ознакомиться на сервере препринтов Корнелльского университета.

Детали того, как именно галактики начинают быстро и в больших количествах образовывать звезды, остаются не вполне ясными. Ситуация осложнена тем, что интенсивнее всего галактики «рожали» новые звезды 10 миллиардов лет назад, а сегодня этот процесс идет намного медленнее. Особенно сложная ситуация - для карликовых галактик, которые удалены от земных наблюдателей и зачастую довольно тусклы.

Астрономы изучили карликовую галактику KDG215 в 4,83 мегапарсека от нас (примерно 15,7 миллиона световых лет). Она, с одной стороны, сравнительно близка и потому удобна для наблюдения, а с другой - обладает рядом крайне необычных черт, которые позволяли ученым надеяться и на необычные результаты при ее исследовании. KDG215 крайне тусклая - это одна из самых тусклых галактик на таком удалении, а текущая скорость образования новых звезд в ней равна нулю.

Исследователи попытались проследить эволюцию звездообразования в этой галактике, обратившись к архиву снимков космического телескопа «Хаббл». Для этого они проанализировали спектры излучения галактики и выяснили, каков возраст основной популяции звезд в ней. Оказалось, что его средние значения экстремально низки: по расчетам, около миллиарда лет назад в галактике произошел резкий всплеск звездообразования. По самым консервативным оценкам, всего 1,25 миллиарда лет назад 30 процентов всех звезд в KDG215 еще не существовало, тогда как в остальных известных галактиках в это же время существовало уже не менее 90 процентов звезд. Более того, по менее консервативной оценке результатов расчетов, 1,25 миллиарда лет назад не существовало 66 процентов всех звезд галактики KDG215. Это делает ее экстремально молодой в плане среднего возраста ее звездного населения: хотя авторы и проводят параллели с парой других карликовых галактик, однако и там не менее половины всех звезд образовалось уже 4-7 миллиардов лет назад, а вовсе не в последний миллиард лет, как, возможно, обстоит дело в KDG215.

Исследователи взяли соседние с KDG215 галактики в кубе со стороной в шесть мегапарсеков (порядка 20 миллионов световых лет) и обнаружили, что не более нескольких миллиардов лет назад она могла пройти весьма близко к галактике Черный глаз (M64).

Это достаточно необычный объект, состоящий из двух слившихся галактик, причем периферия ее вращается в одну сторону, а газопылевой диск в центре галактики - в другую. Как отмечают исследователи, столкновение с газом из M64 могло привести к резкому повышению плотности облаков водорода в KDG215 и, соответственно, вспышке звездообразования. Дальнейшее изучение этого объекта способно прояснить детали процессов массового образования новых звезд в галактиках.

Которые занимают пограничное положение между карликовыми и нормальными галактиками, первые карликовые галактики были обнаружены Х. Шепли в конце 1930-х годов , при проведении обзора неба в окрестности Южного полюса мира для статистического исследования галактик на обсерватории Гарвардского университета в Южной Африке. Сначала Шепли обнаружил неизвестное ранее скопление звезд в созвездии Скульптор , содержащее около 10 тыс. звезд 18-19,5 m . Вскоре было обнаружено подобное скопление в созвездии Печь . После того, как для исследования этих скоплений задействовали 2,5 м телескоп обсерватории Маунт-Вилсон , в них удалось найти цефеиды и определить расстояния. Оказалось, что оба неизвестных скопления расположены вне пределов нашей галактики , то есть представляют собой новый тип галактик низкой поверхностной яркости.

Открытия карликовых галактик стали массовыми после того как в 1950-х годах был выполнен паломарский обзор неба с помощью 120-сантиметр камеры Шмидта на обсерватории Маунт-Паломар . Оказалось, что карликовые галактики - это самые распространённые галактики во Вселенной.

Образование карликовых галактик

Местные карлики

Морфология

Существует несколько основных типов карликовых галактик:

- Карликовая эллиптическая галактика (dE

) - похожа на эллиптические галактики

- Карликовая сфероидальная галактика (dSph ) - подтип dE , отличающийся особенно низкой поверхностной яркостью

- Карликовая неправильная галактика (dIr ) - подобна неправильным галактикам , имеет клочковатую структуру

- Карликовая голубая компактная галактика (dBCG или BCD ) - имеет признаки активного звездообразования

- Ультракомпактные карликовые галактики (UCD ) - класс очень компактных галактик, содержащих порядка 10 8 звёзд при характерном поперечном размере около 50 пк . Предположительно, эти галактики являются плотными остатками (ядрами) карликовых эллиптических галактик, пролетевших сквозь центральные части богатых скоплений галактик . Ультракомпактные галактики были обнаружены в скоплениях галактик в Деве, Печи, Волосах Вероники, Абель 1689 и др.

- Карликовая спиральная галактика - аналог спиральных галактик , но, в отличие от нормальных галактик, встречается чрезвычайно редко

Галактики-хоббиты

Недавно придуманный термин Галактики-хоббиты было решено использовать для обозначения галактик, которые меньше и тусклее чем карликовые галактики.

Проблема нехватки карликовых галактик

Подробное исследование таких галактик и особенно относительных скоростей отдельных звезд в них, позволила астрономам предположить, что мощное ультрафиолетовое излучение гигантских молодых звезд в своё время "выдуло" из таких галактик большую часть газа (поэтому там мало звезд), но оставило тёмную материю, которая именно поэтому сейчас преобладает. Некоторые из подобных тусклых карликовых галактик с подавляющим преобладанием тёмной материи астрономы предлагают искать непрямыми наблюдениями: по "кильватерному следу" в межгалактическом газе, т.е. по притяжению струй газа к этой "невидимой" галактике.

Неполный список карликовых галактик

См. также

Напишите отзыв о статье "Карликовая галактика"

Примечания

- Linda S. Sparke, John S. Gallagher III. Galaxies in the Universe: An Introduction. - 2-е изд. - Cambridge University Press, 2007. - P. 410. - 442 p. - ISBN 978-0-521-85593-8 .

- Засов, А. В. Карликовые галактики (Новое в жизни, науке, технике). - М .: Знание , 1984. - 64 с. - (Космонавтика, астрономия).

- Shapley, Harlow . Two Stellar Systems of a New Kind // Nature. - 1938. - Т. 142 . - С. 715-716 .

- Астрономия: век XXI / Ред.-сост. В.Г. Сурдин . - 2-е изд. - Фрязино: Век 2, 2008. - С. 373. - ISBN 978-5-85099-181-4 .

- arXiv :astro-ph/0307362 Galaxies and Overmerging: What Does it Take to Destroy a Satellite Galaxy? 21 июля 2003

- arXiv :astro-ph/0406613 Ultra Compact Dwarf galaxies in Abell 1689: a photometric study with the ACS. 28 июня 2004

- SPACE.com

- Simon, J. D. and Geha, M. (Nov 2007). «The Kinematics of the Ultra-faint Milky Way Satellites: Solving the Missing Satellite Problem». The Astrophysical Journal 670 (1): 313–331. arXiv :0706.0516 . DOI :10.1086/521816 . Bibcode : .

- 27 сентября 2007.

- 17 января 2011.

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Карликовая галактика

Лошадей подали.– Bonjour, messieurs, [Здесь: прощайте, господа.] – сказал Долохов.

Петя хотел сказать bonsoir [добрый вечер] и не мог договорить слова. Офицеры что то шепотом говорили между собою. Долохов долго садился на лошадь, которая не стояла; потом шагом поехал из ворот. Петя ехал подле него, желая и не смея оглянуться, чтоб увидать, бегут или не бегут за ними французы.

Выехав на дорогу, Долохов поехал не назад в поле, а вдоль по деревне. В одном месте он остановился, прислушиваясь.

– Слышишь? – сказал он.

Петя узнал звуки русских голосов, увидал у костров темные фигуры русских пленных. Спустившись вниз к мосту, Петя с Долоховым проехали часового, который, ни слова не сказав, мрачно ходил по мосту, и выехали в лощину, где дожидались казаки.

– Ну, теперь прощай. Скажи Денисову, что на заре, по первому выстрелу, – сказал Долохов и хотел ехать, но Петя схватился за него рукою.

– Нет! – вскрикнул он, – вы такой герой. Ах, как хорошо! Как отлично! Как я вас люблю.

– Хорошо, хорошо, – сказал Долохов, но Петя не отпускал его, и в темноте Долохов рассмотрел, что Петя нагибался к нему. Он хотел поцеловаться. Долохов поцеловал его, засмеялся и, повернув лошадь, скрылся в темноте.

Х

Вернувшись к караулке, Петя застал Денисова в сенях. Денисов в волнении, беспокойстве и досаде на себя, что отпустил Петю, ожидал его.

– Слава богу! – крикнул он. – Ну, слава богу! – повторял он, слушая восторженный рассказ Пети. – И чег"т тебя возьми, из за тебя не спал! – проговорил Денисов. – Ну, слава богу, тепег"ь ложись спать. Еще вздг"емнем до утг"а.

– Да… Нет, – сказал Петя. – Мне еще не хочется спать. Да я и себя знаю, ежели засну, так уж кончено. И потом я привык не спать перед сражением.

Петя посидел несколько времени в избе, радостно вспоминая подробности своей поездки и живо представляя себе то, что будет завтра. Потом, заметив, что Денисов заснул, он встал и пошел на двор.

На дворе еще было совсем темно. Дождик прошел, но капли еще падали с деревьев. Вблизи от караулки виднелись черные фигуры казачьих шалашей и связанных вместе лошадей. За избушкой чернелись две фуры, у которых стояли лошади, и в овраге краснелся догоравший огонь. Казаки и гусары не все спали: кое где слышались, вместе с звуком падающих капель и близкого звука жевания лошадей, негромкие, как бы шепчущиеся голоса.

Петя вышел из сеней, огляделся в темноте и подошел к фурам. Под фурами храпел кто то, и вокруг них стояли, жуя овес, оседланные лошади. В темноте Петя узнал свою лошадь, которую он называл Карабахом, хотя она была малороссийская лошадь, и подошел к ней.

– Ну, Карабах, завтра послужим, – сказал он, нюхая ее ноздри и целуя ее.

– Что, барин, не спите? – сказал казак, сидевший под фурой.

– Нет; а… Лихачев, кажется, тебя звать? Ведь я сейчас только приехал. Мы ездили к французам. – И Петя подробно рассказал казаку не только свою поездку, но и то, почему он ездил и почему он считает, что лучше рисковать своей жизнью, чем делать наобум Лазаря.

– Что же, соснули бы, – сказал казак.

– Нет, я привык, – отвечал Петя. – А что, у вас кремни в пистолетах не обились? Я привез с собою. Не нужно ли? Ты возьми.

Казак высунулся из под фуры, чтобы поближе рассмотреть Петю.

– Оттого, что я привык все делать аккуратно, – сказал Петя. – Иные так, кое как, не приготовятся, потом и жалеют. Я так не люблю.

– Это точно, – сказал казак.

– Да еще вот что, пожалуйста, голубчик, наточи мне саблю; затупи… (но Петя боялся солгать) она никогда отточена не была. Можно это сделать?

– Отчего ж, можно.

Лихачев встал, порылся в вьюках, и Петя скоро услыхал воинственный звук стали о брусок. Он влез на фуру и сел на край ее. Казак под фурой точил саблю.

– А что же, спят молодцы? – сказал Петя.

– Кто спит, а кто так вот.

– Ну, а мальчик что?

– Весенний то? Он там, в сенцах, завалился. Со страху спится. Уж рад то был.

Долго после этого Петя молчал, прислушиваясь к звукам. В темноте послышались шаги и показалась черная фигура.

– Что точишь? – спросил человек, подходя к фуре.

– А вот барину наточить саблю.

– Хорошее дело, – сказал человек, который показался Пете гусаром. – У вас, что ли, чашка осталась?

– А вон у колеса.

Гусар взял чашку.

– Небось скоро свет, – проговорил он, зевая, и прошел куда то.

Петя должен бы был знать, что он в лесу, в партии Денисова, в версте от дороги, что он сидит на фуре, отбитой у французов, около которой привязаны лошади, что под ним сидит казак Лихачев и натачивает ему саблю, что большое черное пятно направо – караулка, и красное яркое пятно внизу налево – догоравший костер, что человек, приходивший за чашкой, – гусар, который хотел пить; но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть – глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц – все лететь и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит просто казак Лихачев, а очень может быть, что это – самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду и совсем исчез, и его не было.

Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы не удивило его. Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно.

Он поглядел на небо. И небо было такое же волшебное, как и земля. На небе расчищало, и над вершинами дерев быстро бежали облака, как будто открывая звезды. Иногда казалось, что на небе расчищало и показывалось черное, чистое небо. Иногда казалось, что эти черные пятна были тучки. Иногда казалось, что небо высоко, высоко поднимается над головой; иногда небо спускалось совсем, так что рукой можно было достать его.

Петя стал закрывать глаза и покачиваться.

Капли капали. Шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел кто то.

– Ожиг, жиг, ожиг, жиг… – свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы – но лучше и чище, чем скрипки и трубы, – каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное.

«Ах, да, ведь это я во сне, – качнувшись наперед, сказал себе Петя. – Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй моя музыка! Ну!..»

Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу», – сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов.

«Ну, тише, тише, замирайте теперь. – И звуки слушались его. – Ну, теперь полнее, веселее. Еще, еще радостнее. – И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся, торжественные звуки. – Ну, голоса, приставайте!» – приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте.

«Гипс» - имеет старое греческое происхождение и применялось для обозначения обожженного гипса или алебастра

Гипс является широко распространенным породообразующим минером осадочных пород.

] * 2H 2 OХимический состав

CaO - 32,57 %, SO3 - 46,50 %, Н2О - 20,93 %. Обычно чист. В виде механических примесей устанавливаются: глинистое вещество, органические вещества (пахучий гипс), включения песчинок, иногда сульфидов и др.

Разновидности

1. Селенит

- волокнистый гипс с шелковистым блеском. Применяется для обозначения полупрозрачного гипса, проявляющего своеобразные луноподобные светлые рефлексы.

Кристаллографическая характеристика

Сингония моноклинная

Класс призматический в. с. L2PC. Пр. гр. А2/п (C 6 2h). а0 = 10,47; b0 = 15,12; с0 = 6,28; β = 98°58′. Z = 4.

Кристаллическая структура

Согласно данным рентгенометрии, отчетливо выступает слоистая структура этого минерала. Два листа анионных групп 2–, тесно связанные с ионами Са2+, слагают двойные слои, ориентированные вдоль плоскости (010). Молекулы Н2О занимают места между указанными двойными слоями. Этим легко объясняется весьма совершенная спайность , столь характерная для гипса. Каждый ион кальция окружен шестью кислородными ионами, принадлежащими к группам SO4, и двумя молекулами воды. Каждая молекула воды связывает ион Са с одним ионом кислорода в том же двойном слое и с другим ионом кислорода в соседнем слое.

Главные формы: Облик кристаллов. Кристаллы, благодаря преимущественному развитию граней {010}, имеют таблитчатый, редко столбчатый или призматический облик. Из призм наиболее часто встречаются {110} и {111}, иногда {120} и др. Грани {110} и {010} часто обладают вертикальной штриховкой.

Друза кристаллов

Друза кристаллов Форма нахождения гипса в природе

Облик кристаллов. Образует толсто- и тонкотаблитчатые кристаллы

Часты двойники характерные по виду - так называемые "ласточкины хвосты".

Двойники срастания часты и бывают трех типов:

- галльские контактные двойники по (100),

- парижские контактные двойники по (101)

- реже встречаются крестообразные двойники прорастания по (209). Отличить их друг от друга не всегда легко.

Два первые типа напоминают ласточкин хвост.

Галльские двойники характеризуются тем, что ребра призмы m{110} располагаются параллельно двойниковой плоскости, а ребра призмы l{111} образуют входящий угол, в то время как в парижских двойниках ребра призмы l{111} параллельны двойниковому шву.

Физические свойства гипса

Агрегаты. Встречается в виде плотных (алебастр), зернистых, землистых, листоватых и волокнистых агрегатов (атласный шпат), искривленные кристаллы, конкреции и пылевидные массы.

В пустотах встречается в виде друз кристаллов.

В трещинах иногда наблюдаются асбестовидные параллельно-волокнистые массы гипса с шелковистым отливом и расположением волокон перпендикулярно к стенкам трещин. На Урале такой гипс называют селенитом. В тех случаях, когда гипс кристаллизуется в рыхлых песчаных массах, он в своей среде содержит множество захваченных песчинок, отчетливо заметных на плоскостях спайности крупных кристаллических индивидов (так называемый репетекский гипс).

Оптические

- Цвет гипса белый. Отдельные кристаллы часто водяно-прозрачны и бесцветны. Бывает окрашен также в серый, медово-желтый, красный, бурый и черный цвета (в зависимости от цвета захваченных при кристаллизации примесей).

- Черта белая.

- Блеск стеклянный.

- Отлив на плоскостях спайности перламутровый; матовый, у волокнистых разностей - шелковистый.

- Прозрачный или просвечивает.

- Показатели преломления Ng = 1,530, Nm = 1,528 и Np = 1,520.Nm = b; (+)2V = 58°, с: Ng = 52°. Сильная дисперсия г > и {001}.

Механические

- Твердость 2 (царапается ногтем). Весьма хрупок.

- Плотность 2,32.

- Спайность по {010} весьма совершенная, по {100}, соответствующая слоям из молекул Н2O;и {011} ясная; спайные выколки имеют ромбическую форму с углами 66 и 114°.

- Излом ступенчатый, зернистый, занозистый.

- Плоскости скольжения {010}

Химические свойства

Обладает заметной растворимостью в воде. Замечательной особенностью гипса является то обстоятельство, что растворимость его при повышении температуры достигает максимума при 37–38 °С, а затем довольно быстро падает. Наибольшее снижение растворимости устанавливается при температурах свыше 107 °С вследствие образования «полугидрата»- Ca . 1/2 H2O.

В воде, подкисленной H2SO4, растворяется гораздо лучше, чем в чистой. Однако при концентрации H2SO4 свыше 75 г/л растворимость резко падает. В HCl растворим очень мало.

Диагностические признаки

Сходные минералы

Хорошо диагностируется по малой твердости (царапается ногтем) и весьма совершенной спайности. По спайности можно отщеплять тонкие листочки. Листочки гибкие. Похож на ангидрит , но более мягкий и в отличие от него царапается ногтем.

Для кристаллического гипса характерны весьма совершенная спайность по {010} и низкая твердость (царапается ногтем). Плотные мраморовидные агрегаты и волокнистые массы узнаются также по низкой твердости и отсутствию выделения пузырьков CO2 при смачивании HCl.

Сопутствующие минералы. Галит , ангидрит, сера , кальцит .

Происхождение и нахождение

Гипс в природных условиях образуется различными путями.

- В значительных массах он отлагается осадочным путем в озерных морских соленосных отмирающих бассейнах. При этом гипс наряду с NaCl может выделяться лишь в начальных стадиях испарения, когда концентрация других растворенных солей еще невысока. При достижении некоторого определенного значения концентрации солей, в частности NaCl и особенно MgCl2, вместо гипса будут кристаллизоваться ангидрит затем уже другие, более растворимые соли. Следовательно, гипс в этих бассейнах должен принадлежать к числу более ранних химических осадков. И действительно, во многих соляных месторождениях пласты гипса (а также ангидрита), переслаиваясь с пластами каменной соли, располагаются в нижних частях залежей и в ряде случаев подстилаются лишь химически осажденными известняками.

- Весьма значительные массы гипса возникают в результате гидратации ангидрита в осадочных отложениях под влиянием действия поверхностных вод в условиях пониженного внешнего давления (в среднем до глубины 100–150 м) по реакции: CaSO4 + 2H2O = CaSO4 . 2H2O

При этом происходят сильное увеличение объема (до 30 %) и в связи с этим, многочисленные и сложные местные нарушения в условиях залегания гипсоносных толщ. Таким путем возникло большинство крупных месторождений гипса на земном шаре. В пустотах среди сплошных гипсовых масс иногда встречаются гнезда крупнокристаллических, нередко прозрачных кристаллов («шпатоватый гипс»).

- В полупустынных и пустынных местностях гипс очень часто встречается в виде прожилков и желваков в коре выветривания самых различных по составу горных пород. Нередко образуется также на известняках под действием на них вод, обогащенных серной кислотой или растворенными сульфатами. Встречается, наконец, в зонах окисления сульфидных месторождений, но не в столь больших количествах, как этого можно было бы ожидать. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев в сульфидных рудах в том или ином количестве присутствуют пирит или пирротин , окисление которых (особенно первого) существенно увеличивает содержание серной кислоты в поверхностных водах. Подкисленные же серной кислотой воды значительно увеличивают растворимость гипса. Поэтому в ряде месторождений гипс более обычен в верхних частях зон первичных руд, где он в трещинах встречается вместе с другими сульфатами.

- Сравнительно редко гипс наблюдается как типичный гидротермальный минерал в сульфидных месторождениях, образовавшихся в условиях низких давлений и температур. В этих месторождениях он иногда наблюдается в виде крупных кристаллов в пустотах и содержит включения халькопирита , пирита, сфалерита и других минералов. Многократно устанавливались псевдоморфозы по гипсу кальцита, арагонита , малахита , кварца и других минералов, так же как и псевдоморфозы гипса по другим минералам.

Редким примером эндогенного (гидротермального) гипса могут служить прозрачные монокристальные массы, наросшие поверх щеток кристаллов цеолитов в полостях габброидов Талнахского месторождения (Норильская группа, Красноярский край).

Типичный морской химический осадок. По происхождению и нахождению в природе тесно связан с ангидритом. Может образовываться при дегидратации ангидрита. Образуется также в зоне выветривания сульфидов и самородной серы (так называемые гипсовые шляпы). Как и ангидрит, гипс иногда может быть гидротермального происхождения, встречаясь в продуктах фумарольной деятельности.

Месторождения

Осадочные месторождения гипса распространены по всему земному шару и приурочены к отложениям различного возраста. На перечислении их останавливаться не будем. Укажем лишь, что на территории России мощные гипсоносные толщи пермского возраста распространены по Западному Приуралью, в Башкирии и Татарии, Архангельской, Вологодской, Нижегородской и других областях. Многочисленные месторождения позднеюрского возраста устанавливаются на Северном Кавказе, в Дагестане, Туркмении, Таджикистане, Узбекистане и др.

Хорошо известны его месторождения в районе Джирдженти, Сицилия; в Парижском бассейне, Франция; в Северной Германии; в районе Кракова, Польша; в Зальцбурге, Австрия; в Чихуахуа, Мексика; в штатах Нью-Йорк и Мичиган, США; в провинциях Онтарио и Нью-Брансуик (Хилсборо), Канада, и других местах.

Практическое применение

Практическое значение гипса велико, особенно в строительном деле.

- Модельный или лепной (полуобожженный) гипс применяется для получения отливок, гипсовых слепков, лепных украшений карнизов, штукатурки потолков и стен, в хирургии, бумажном производстве при выделке плотных белых сортов бумаги и пр. В строительном деле он употребляется как цемент при кирпичной и каменной кладке, для набивных полов, изготовления кирпичей, плит для подоконников, лестниц и т. п.

- Сырой (природный) гипс находит применение главным образом цементной промышленности в качестве добавки к портландцементу, каменный материал для ваяния статуй, различных поделок (особенно уральский селенит), в производстве красок, эмали, глазури, при металлургической переработке окисленных никелевых руд и др.

Используется в производстве вяжущих строительных минералов (строительный гипс, алебастр - полуобоженный гипс, цемент), в медицине, бумажной промышленности, в качестве удобрения. Селенит применяется как недорогой поделочный камень.

Физические методы исследования

Дифференциальный термический анализ. Теряя воду переходит в ангидрит (дегидратация).

Дегидратация гипса происходит постепенно; сначала он превращается в полугидрат Ca *0,5Н2О, затем в растворимый ангидрит y-Ca, далее в нерастворимый ангидрит (i-Ca и, наконец, при температуре выше 1500° в вероятную модификацию При нагревании в условиях атмосферного внешнего давления, как показывают термограммы, гипс начинает терять воду при 80–90 °С, и при температурах 120–140 °С полностью переходит в полугидрат, так называемый модельный, или штукатурный, гипс (алебастр). Этот полугидрат, замешанный с водой в полужидкое тесто, вскоре твердеет, расширяясь и выделяя тепло.

В оксфорде доказали существование параллельных миров

В оксфорде доказали существование параллельных миров Тире в сложном предложении

Тире в сложном предложении Нападение на нацгвардию в Чечне: “китайский расстрел” или атака ИГ?

Нападение на нацгвардию в Чечне: “китайский расстрел” или атака ИГ?