Российская империя к началу XIX века, территория, население, социально-экономическое развитие страны. Основные проблемы национальной политики. Русское географическое общество

Территория и население.

В начале XIX в. территория России составляла более 18 млн. км2, а население – 40 млн. человек. Российская империя составляла единую территорию.

Основная часть населения – в центральных и западных губерниях; на территории Сибири – чуть более 3 млн.

Человек. А на Дальнем Востоке, освоение которого только начиналось, простирались безлюдные земли.

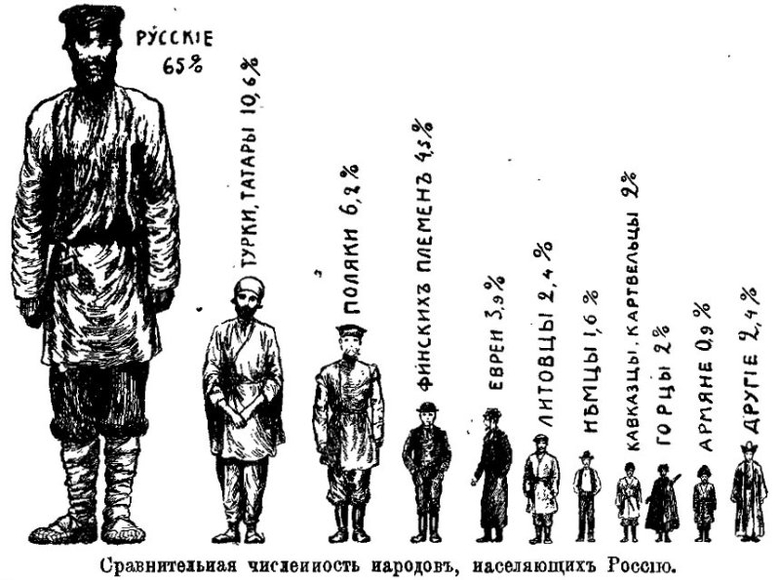

Население различалось по национальной, сословной и религиозной принадлежности. Народы Российской империи: славянские (русские, украинцы, белорусы); тюркские (татары, башкиры, якуты); финно-угорские (мордва, коми, удмурты); тунгусские (эвены и эвенки)…

Более 85 % населения страны исповедовали православие, значительная часть народов – татары, башкиры и др. – были последователями ислама; калмыки (низовья Волги) и буряты (Забайкалье) придерживались буддизма. Множество народов Поволжья, Севера и Сибири сохраняли языческие верования.

В начале XIX в. в состав Российской империи вошли страны Закавказья (Грузия, Азербайджан, Армения), Молдавия, Финляндия.

Территория империи делилась на губернии, уезды и волости.

(В 1920-е годы губернии в России преобразованы в края и области, уезды – в районы; волости – сельские территории, самые мелкие административно-территориальные единицы, в те же годы были упразднены). Кроме губерний насчитывалось несколько генерал-губернаторств, включавших одну или несколько губерний либо областей.

Политический строй.

Российская империя весь XIX век оставалась самодержавной монархией. Должны были соблюдаться следующие условия: российский император обязан был исповедовать православие и получить престол как законный наследник.

В руках императора сосредотачивалась вся власть в стране. В его распоряжении находилось огромное число чиновников, которые в совокупности представляли собой огромную силу – бюрократию.

Население Российской империи делилось на сословия: неподатные (дворянство, духовенство, купечество) и податные (мещанство, крестьянство, казачество). Принадлежность к сословию передавалась по наследству.

Самое привилегированное положение в государстве занимало дворянство. Важнейшей его привилегией было право владения крепостными крестьянами.

Мелкопоместные (менее 100 душ крестьян), подавляющее большинство;

Крупнопоместные (свыше 1 тыс. душ крестьян) насчитывалось примерно 3700 семей, но им принадлежала половина всех крепостных крестьян. Среди них выделялись Шереметевы, Юсуповы, Воронцовы, Гагарины, Голицыны.

В начале 1830-х годов в России насчитывалось 127 тыс. дворянских семей (около 500 тыс. человек); из них 00 тыс. семей были владельцами крепостных.

Состав дворянства пополнялся за счет представителей других сословных групп, сумевших продвинуться по службе. Многие дворяне вели традиционный образ жизни, описанный Пушкиным в романе «Евгений Онегин». Однако немало молодых дворян подпало под влияние идей Просвещения, настроений Великой французской революции.

В начале XIX в. продолжало действовать основанное в 1765 г. Вольное экономическое общество. Оно объединяло крупных помещиков-практиков, естествоиспытателей, втягивало их в решение экономических проблем, объявляя конкурсные задачи (приготовление свеклы, развитие табаководства на Украине, улучшение обработки торфа и др.

Однако барская психология и возможность пользоваться дешевым крепостным трудом ограничивали проявления предпринимательства в дворянской среде.

Духовенство.

Привилегированным сословием было и духовенство.

В начале XVIII в. дворянству было запрещено вступать в духовное сословие. Поэтому русское православное духовенство в социальном отношении – в подавляющем большинстве – стояло ближе к низшим слоям населения. И в XIX в. духовенство оставалось замкнутым слоем: дети священников обучались в православных епархиальных училищах, семинариях, женились на дочерях лиц духовного звания, продолжали дело отцов – службу в церкви. Только в 1867 г. поступать в семинарии разрешили юношам из всех сословий.

Часть духовенства получала государственное жалование, но большинство священников существовало за счет приношений верующих. Образ жизни сельского священника мало чем отличался от жизни крестьянина.

Община верующих небольших территорий называлась приходом. Несколько приходов составляли епархию. Территория епархии, как правило, совпадала с губернией. Высшим органом церковного управления являлся Синод. Его члены назначались самим императором из числа архиереев (руководителей епархии), а во главе стоял светский чиновник – обер-прокурор.

Центрами религиозной жизни были монастыри. Особо чтились Троице-Сергиева, Александро-Невская лавры, Оптина пустынь (в Калужской губернии) и др.

Купечество.

Купечество в зависимости от размеров капитала делилось на замкнутые группы – гильдии:

Купцы 1-й гильдии имели преимущественное право вести внешнюю торговлю;

Купцы 2-й гильдии вели крупную внутреннюю торговлю;

Купцы 3-й гильдии занимались мелкой городской и уездной торговлей.

Купечество было освобождено от податей, телесных наказаний; на купцов первых двух гильдий не распространилась рекрутская повинность.

Свои капиталы купцы либо вкладывали в торговлю и производство, либо пускали на «богоугодные дела».

Среди русской буржуазии преобладали торговцы: купечество – состоятельные крестьяне, получившие специальные «билеты» на право торговли. В дальнейшем купец или разбогатевший крестьянин мог стать мануфактурщиком или фабрикантом, вкладывающим свой капитал в промышленное производство.

Ремесленники, мелкие торговцы, хозяева лавок и трактиров, наемные работники относились к непривилегированному сословию – мещанству. В XVII в. их называли посадскими людьми. Мещане платили подати, поставили рекрутов в армию и могли быть подвергнуты телесным наказаниям. Многие мещане (художники, певчие, портные, сапожники) объединялись в артели.

Крестьяне.

Самым многочисленным сословие было крестьянство, к которому относилось более 85 % населения страны.

Крестьяне:

Государственные (10 – 15 млн.) – казенные, то есть принадлежавшие казне, считавшиеся «свободными сельскими обывателями», но выполнявшие натуральные повинности в пользу государства;

Помещичьи (20 млн.) – владельческие, крепостные;

Удельные (0,5 млн.) – принадлежавшие царской семье (платившие оброк и государственные повинности).

Половину всех крестьян составляли помещичьи (крепостные) крестьяне. Помещик мог их продавать, дарить, передавать по наследству, возлагать на них повинности по собственному усмотрению, распоряжаться имуществом крестьян, регулировать браки, наказывать, ссылать в Сибирь или сдавать вне очереди в рекруты.

Больше всего крепостных насчитывалось в центральных губерниях страны.

Совсем не было крепостных в Архангельской губернии, в Сибири из число едва превышало 4 тыс. человек.

Большинство помещичьих крестьян центрально-промышленных губерний платили оброк. А в земледельческих районах – черноземных и поволжских губерниях, в Литве, Белоруссии и на Украине – почти все помещичьи крестьяне отрабатывали барщину.

В поисках заработка многие крестьяне уходили из деревни: одни занимались промыслами, другие шли на мануфактуры.

Шел процесс расслоения крестьянства. Постепенно выделялись самостоятельные крестьяне: ростовщики, скупщики, торговцы, предприниматели. Численность этой деревенской верхушки была еще незначительна, но ее роль - велика; деревенский ростовщик-богатей нередко держал у себя в кабале целую округу. В казенной деревне расслоение проявлялось сильнее, чем в помещичьей, а в помещичьей – сильнее среди оброчного крестьянства и слабее среди барщинного.

В конце XVIII - в начале XIX в. в среде крепостных крестьян-кустарей выделились предприниматели, впоследствии ставшие родоначальниками династий известных фабрикантов: Морозовых, Гучковых, Гарелиных, Рябушинских.

Крестьянская община.

В XIX в., прежде всего в европейской части России, сохранялась крестьянская община.

Община (мир) как бы арендовала у собственника (помещика, казны, удельного ведомства) землю, а крестьяне-общинники пользовались ею. Полевые участки крестьяне получали равные (по числу едоков каждого двора), при этом на женщин земельную долю не давали. Для того чтобы соблюсти равенство, поводились периодические переделы земли (Например, в Московской губернии переделы совершались 1 – 2 раза в 20 лет).

Основным документом, исходившим из общины, был «приговор» – решение крестьянского схода. Сход, на который собирались мужчины-общинники, решал вопросы землепользования, выбора старосты, назначения опекуна сиротам и др. Соседи помогали друг другу и трудом, и деньгами. Крепостные крестьяне зависели и от барина, и от барщины. Они были «связаны по рукам и ногам».

Казачество.

Особой сословной группой являлось казачество, которое не только несло военную службу, но и занимались земледелием.

Уже в XVIII в. правительство полностью подчинило казачью вольницу. Казаки были зачислены в отдельное военное сословие, к которому приписывались лица из других сословий, чаще всего – государственные крестьяне. Власти формировали новые казачьи войска для охраны границ. К концу XIX в. в России существовало 11 казачьих войск: Донское, Терское, Уральское, Оренбургское, кубанское, Сибирское, Астраханское, Забайкальское, Амурское, Семиреченское и Уссурийское.

За счет доходов со своего хозяйства казак должен был полностью «собираться» на военную службу. Он являлся на службу со своей лошадью, обмундированием и холодным оружием. Во главе войска стоял наказной (назначенный) атаман. Каждая станица (селение) на сходе избирала станичного атамана. Атаманом всех казачьих войск считался наследник престола.

Социально-экономическое развитие страны.

К концу XVIII в. в России складывается внутренний рынок; все активнее становится внешняя торговля. Крепостное хозяйство, втягиваясь в рыночные отношения, видоизменяется. До тех пор пока оно носило натуральный характер, потребности помещиков были ограничены тем, что производилось на их полях, огородах, скотных дворах и т.п. Эксплуатация крестьян имела четко обозначенные пределы. Когда же появилась реальная возможность превратить производимую продукцию в товар и получить деньги, потребности поместного дворянства начинают неудержимо расти. Помещики перестраивают свое хозяйство так, чтобы максимально повысить его продуктивность традиционными, крепостническими методами.

В черноземных районах, дававших прекрасные урожаи, усиление эксплуатации выразилось в расширении барской запашки за счет крестьянских наделов и увеличении барщины. Но это в корне подрывало крестьянское хозяйство. Ведь крестьянин обрабатывал помещичью землю, используя свой инвентарь и свою скотину, да и сам он представлял ценность как работник постольку, поскольку был сыт, силен, здоров. Упадок его хозяйства бил и по хозяйству помещичьему. В результате после заметного подъема на рубеже XVIII - XIX вв. помещичье хозяйство постепенно попадает в полосу безысходного застоя. В нечерноземном регионе продукция поместий приносила все меньшую прибыль. Поэтому помещики склонны были сворачивать свое хозяйство. Усиление же эксплуатации крестьян выражалось здесь в постоянном повышении денежного оброка. Причем нередко это оброк устанавливался выше реальной доходности земли, отведенной крестьянину в пользование: помещик рассчитывал на заработки своих крепостных за счет промыслов, отходничества - работы на фабриках, мануфактурах, в различных сферах городского хозяйства. Расчеты эти были вполне оправданы: в этом регионе в первой половине XIX в. растут города, складывается фабричное производство нового типа, которое широко применяет вольнонаемную рабочую силу. Но попытки крепостников использовать эти условия для того, чтобы повысить доходность хозяйства, приводили к его саморазрушению: увеличивая денежный оброк, помещики неизбежно отрыва ли крестьян от земли, превращая их отчасти в ремесленников, отчасти вольнонаемных рабочих.

В еще более трудном положении оказалось промышленное производство России. В это время определяющую роль играла унаследованная от XVIII в. промышленность старого, крепостного типа. Однако у нее не было стимулов для технического прогресса: количество и качество продукции регламентировались сверху; установленному объему производства строго соответствовало число приписанных крестьян. Крепостная промышленность была обречена на застой.

В то же время в России появляются предприятия иного типа: не связанные с государством, они работают на рынок, используют вольнонаемный труд. Подобные предприятия возникают, прежде всего, в легкой промышленности, продукция которой уже имеет массового покупателя. Их владельцами становятся разбогатевшие крестьяне-промысловики; а работают здесь крестьяне-отходники. За этим производством было будущее, но господство крепостной системы стеснило его. Владельцы промышленных предприятий обычно сами находились в крепостной зависимости и вынуждены были значительную часть доходов в виде оброка отдавать хозяевам-помещикам; рабочие юридически и по сути своей оставались крестьянами, стремившимися, заработав на оброк, вернуться в деревню. Рост производства затруднялся и относительно узким рынком сбыта, расширение которого, в свою очередь, было ограничено крепостным строем. Т.о., в первой половине XIX в. традиционная система экономики явно тормозила развитие производства и препятствовала становлению в ней новых отношений. Крепостное право превращалось в препятствие на пути нормального развития страны.

На вопрос Помогите! Российская империя в первой половине 19 века. заданный автором Недосол

лучший ответ это 1.Общественные движения в России в первой четверти XIX в.

Первые годы царствования Александра I были отмечены заметным оживлением общественной жизни. Актуальные вопросы внутренней и внешней политики государства обсуждались в научных и литературных обществах, в кружках студентов и преподавателей, в светских салонах и в масонских ложах. В центре общественного внимания было отношение к Французской революции, крепостному праву и самодержавию.

Снятие запрета с деятельности частных типографий, разрешение ввозить книги из-за границы, принятие нового цензурного устава (1804) - все это оказало значительное влияние на дальнейшее распространение в России идей европейского Просвещения. Просветительские цели ставили перед собой И. П. Пнин, В. В. Попугаев, А. X. Востоков, А. П. Куницын, создавшие в Петербурге Вольное общество любителей словесности, наук и художеств (1801-1825). Находясь под сильным влиянием взглядов Радищева, они переводили сочинения Вольтера, Дидро, Монтескье, публиковали статьи и литературные произведения.

Сторонники различных идейных направлений стали группироваться вокруг новых журналов. Популярностью пользовался “Вестник Европы”, издававшийся Н. М. Карамзиным, а затем В. А. Жуковским.

Большинство русских просветителей считали необходимым реформировать самодержавное правление и отменить крепостное право. Однако они составляли лишь небольшую часть общества и, кроме того, помня об ужасах якобинского террора, рассчитывали достичь своей цели мирным путем, через просвещение, нравственное воспитание и формирование гражданского сознания.

Основная масса дворянства и чиновничества была настроена консервативно. Взгляды большинства нашли отражение в “Записке о древней и новой России” Н. М. Карамзина (1811). Признавая необходимость перемен, Карамзин выступал против плана конституционных реформ, поскольку России, где “государь есть живой закон”, нужна не конституция, а пятьдесят “умных и добродетельных губернаторов”.

Огромную роль в развитии национального самосознания сыграла Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии. Страна переживала огромный патриотический подъем, в народе и в обществе ожили надежды на широкие преобразования, все ждали перемен к лучшему - и не дождались. Первыми разочаровались крестьяне. Героические участники боев, спасители Отечества, они надеялись получить свободу, но из манифеста по случаю победы над Наполеоном (1814) услышали:

“Крестьяне, верный наш народ - да получат мзду свою от Бога”. По стране прокатилась волна крестьянских выступлений, количество которых в послевоенный период возросло. Всего по неполным данным за четверть века произошло около 280 крестьянских волнений, и примерно 2/3 из них - в 1813-1820 гг. Особенно длительным и ожесточенным было движение на Дону (1818-1820), в которое было вовлечено более 45 тыс. крестьян. Постоянными волнениями сопровождалось введение военных поселений. Одним из крупнейших было восстание в Чугуеве летом 1819 г.

2. Внешняя политика России в 1801 - начале 1812 г.

После вступления на престол Александр I начал придерживаться тактики отказа от политических и торговых договоров, заключенных его отцом. Внешнеполитическая позиция, выработанная им вместе с "молодыми друзьями", может быть охарактеризована как политика "свободных рук". Россия пыталась, сохранив свое положение великой державы, выступить в роли арбитра в англо-французском конфликте и, добившись уступок, связанных с плаванием в Восточном Средиземноморье российских судов, снизить военную напряженность на континенте.

Ответ от хворостина

[мастер]

1) Теория официальной народности - государственная идеология в период царствования Николая I, автором которой стал С. С. Уваров. В ее основе лежали консервативные взгляды на просвещение, науку, литературу. Основные принципы были изложены графом Сергеем Уваровым при вступлении в должность министра народного просвещения в своем докладе Николаю I «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения»

Позднее эта идеология стала коротко называться «Православие, Самодержавие, Народность» .

Согласно этой теории, русский народ глубоко религиозен и предан престолу, а православная вера и самодержавие составляют непременные условия существования России. Народность же понималась как необходимость придерживаться собственных традиций и отвергать иностранное влияние. Термин являлся своеобразной попыткой идеологического обоснования правительственного курса Николая I начала 1830-х годов. В рамках данной теории начальник III отделения Бенкендорф писал, что прошлое России удивительно, настоящее прекрасно, будущее выше всяких представлений.

За́падничество - сложившееся в 1830-х - 1850-х направление русской общественной и философской мысли, представители которого, в отличие от Славянофилов и почвенников, отрицали идею своеобразия и уникальности исторических судеб России. Особенности культурного, бытового и общественно-политического уклада России рассматривались западниками главным образом как следствие задержек и отставания в развитии. Западники полагали, что имеется единственный путь развития человечества, на котором Россия вынуждена догонять развитые страны Западной Европы.

Западники

В менее строгом понимании к западникам относят всех, ориентированных на западноевропейские культурные и идеологические ценности.

Наиболее заметными представителями западнического направления в русской литературе и философской мысли считаются П. Я. Чаадаев, Т. Н. Грановский, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, Н. Х. Кетчер, В. П. Боткин, П. В. Анненков, Е. Ф. Корш, К. Д. Кавелин.

К западникам примыкали такие писатели и публицисты как Н. А. Некрасов, И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, И. И. Панаев, А. Ф. Писемский, М. Е. Салтыков-Щедрин.

Славянофи́льство - литературно - философское течение общественной мысли , оформившееся в 40-х годах 19-го века , представители которого утверждают особый тип культуры, возникший на духовной почве православия, а также отрицают тезис западников о том, что Пётр Первый возвратил Россию в лоно европейских стран и она должна пройти этот путь в политическом, экономическом и культурном развитии .

Течение возникло в противовес западничеству, сторонники которого выступали за ориентацию России на западноевропейские культурные и идеологические ценности.

2)

P.S. к первому вопросу еще бы декабристы подошли

Австрийская империя и Австро-Венгрия в XIX веке

В XIX веке правителям многонациональной Австрийской империи приходилось бороться с революционными и национально-освободительными движениями на своей территории. Межнациональные противоречия, которые разрешить так и не удалось, привели Австро-Венгрию к порогу Первой мировой войны.

Предыстория

Австрийский правитель Франц II провозгласил наследственные владения Габсбургов империей, а себя - императором Францем I, в ответ на имперскую политику Наполеона Бонапарта. В ходе наполеоновских войн Австрийская империя терпела поражения, однако в конце концов благодаря действиям России оказалась в числе победителей. Именно в Вене - столице Австрийской империи - в 1815 г. состоялся международный конгресс, на котором определялась судьба послевоенной Европы. После Венского конгресса Австрия пыталась противостоять любым революционным проявлениям на территории континента.

События

1859 г. - поражение в войне с Францией и Сардинией, потеря Ломбардии (см. ).

1866 г. - поражение в войне с Пруссией и Италией, потеря Силезии и Венеции (см. ).

Проблемы Австрийской империи

Австрийская империя не являлась крепким национальным государством с единой историей и культурой. Она, скорее, представляла собой скопившиеся за столетия разнородные владения династии Габсбургов, жители которых обладали разным этническим и национальным самосознанием. Собственно австрийцы, для которых родным языком был немецкий, составляли в Австрийской империи меньшинство. Помимо них, в этом государстве было велико число венгров, сербов, хорватов, чехов, поляков и представителей других народов. У некоторых из этих народов был полноценный опыт проживания в рамках независимого национального государства, поэтому их желание получить как минимум широкую автономию в рамках империи, а как максимум полную независимость, было очень сильным.

При этом австрийские правители шли на уступки лишь настолько, насколько это было необходимо для сохранения формального единства государства. В целом стремление народов к независимости подавлялось.

В 1867 г. с предоставлением широкой автономии Венгрии в Австрии была также принята конституция и созван парламент. Происходила постепенная либерализация избирательного законодательства вплоть до введения всеобщего избирательного права для мужчин.

Заключение

Национальная политика Австро-Венгрии, в рамках которой населявшие ее народы не получали равного с австрийцами статуса и продолжали стремиться к независимости, стала одной из причин развала это государства после Первой мировой войны.

Параллели

Австрия является наглядным свидетельством нестабильности империи как типа государственного образования. Если в рамках одного государства сосуществуют несколько народов, при этом властные полномочия принадлежат одному из них, а остальные находятся в подчиненном положении, такое государство рано или поздно вынуждено тратить огромные ресурсы на то, чтобы удержать все эти народы в орбите своего влияния, и в конце концов становится неспособно справиться с этой задачей. Похожей была история Османской империи, которая в пору своего расцвета завоевала множество народов, а потом оказалась не в силах противостоять их стремлению к независимости.

Лекция 11 Российская империя в конце XIX- начале XXв. : поиск путей модернизации российского общества (90 -е гг. XIX-1914 г.)

План 1. Ведущие тенденции мирового развития на рубеже XIX – XX вв. 2. Политические и социально-экономические процессы в Российской империи конца XIX – начала XX вв. 3. Революционные потрясения 1905 -1907 гг. и третьеиюньская монархия (1907 -1914 гг.).

План 1. Ведущие тенденции мирового развития на рубеже XIX – XX вв. 2. Политические и социально-экономические процессы в Российской империи конца XIX – начала XX вв. 3. Революционные потрясения 1905 -1907 гг. и третьеиюньская монархия (1907 -1914 гг.).

XX век – век великих достижений человечества и глобальных антагонизмов Это время: грандиозных научных открытий; мировых войн; глубоких демократических преобразований; жестоких тиранических режимов. . Истоки противоречий XX столетия уходят в XVIII-XIX вв. в период формирования индустриальной цивилизации, когда в результате промышленной революции на смену традиционному аграрному обществу пришло индустриальное общество, где промышленность стала определяющей отраслью экономики.

XX век – век великих достижений человечества и глобальных антагонизмов Это время: грандиозных научных открытий; мировых войн; глубоких демократических преобразований; жестоких тиранических режимов. . Истоки противоречий XX столетия уходят в XVIII-XIX вв. в период формирования индустриальной цивилизации, когда в результате промышленной революции на смену традиционному аграрному обществу пришло индустриальное общество, где промышленность стала определяющей отраслью экономики.

Типы модернизаций «Органическая модернизация» Эпицентр I эшелона модернизации Англия – с последующим распространением на континентальную Европу и Северную Америку. «Прогрессивная» модель развития: генезис капитализма осуществлялся преимущественно на основе саморазвития от первоначального накопления капитала к промышленному перевороту и фабричному производству. «Неорганическая модернизация» эпицентр II эшелона модернизации – Россия, ряд стран Европы (Германия, Италия, Скандинавские государства) и Азии (Япония) «Догоняющая» модель развития: страны, вступившие на путь капитализма гораздо позднее, активно использовали опыт I эшелона, при этом решающую роль в процессах индустриального развития играло государство.

Типы модернизаций «Органическая модернизация» Эпицентр I эшелона модернизации Англия – с последующим распространением на континентальную Европу и Северную Америку. «Прогрессивная» модель развития: генезис капитализма осуществлялся преимущественно на основе саморазвития от первоначального накопления капитала к промышленному перевороту и фабричному производству. «Неорганическая модернизация» эпицентр II эшелона модернизации – Россия, ряд стран Европы (Германия, Италия, Скандинавские государства) и Азии (Япония) «Догоняющая» модель развития: страны, вступившие на путь капитализма гораздо позднее, активно использовали опыт I эшелона, при этом решающую роль в процессах индустриального развития играло государство.

Рубеж XIX –XX вв. – новые признаки индустриального общества: Термин «империализм» используется капитализм свободной конкуренции постепенно стал приобретать современными исследователями для черты монополистического капитализма, вступив в тенденций в характеристики новых империалистическую стадию развития. политической жизни экономической и ведущих индустриальных держав мира, проявившихся в конце XIX - начале XX в. Качественные показатели империалистического развития: q высокая концентрация производства и образование монополий; q активное внедрение достижений научно-технического прогресса в производство; q укрупнение и монополизация банковского капитала; q слияние банковского капитала с промышленным и образование крупных финансово-промышленных групп; q вывоз капитала и формирование крупных транснациональных корпораций; q усиление экономической и политической экспансии; q борьба за передел сфер влияния и новые территории между наиболее сильными государствами мира.

Рубеж XIX –XX вв. – новые признаки индустриального общества: Термин «империализм» используется капитализм свободной конкуренции постепенно стал приобретать современными исследователями для черты монополистического капитализма, вступив в тенденций в характеристики новых империалистическую стадию развития. политической жизни экономической и ведущих индустриальных держав мира, проявившихся в конце XIX - начале XX в. Качественные показатели империалистического развития: q высокая концентрация производства и образование монополий; q активное внедрение достижений научно-технического прогресса в производство; q укрупнение и монополизация банковского капитала; q слияние банковского капитала с промышленным и образование крупных финансово-промышленных групп; q вывоз капитала и формирование крупных транснациональных корпораций; q усиление экономической и политической экспансии; q борьба за передел сфер влияния и новые территории между наиболее сильными государствами мира.

Доля ведущих стран в мировом промышленном производстве в конце XIX - начале XX вв. Годы Германия Франция Англия США Россия 1870 13, 2 10, 3 31, 8 23, 3 4, 0 18961913 16, 6 7, 1 19, 5 30, 1 5, 0 1913 15, 9 6, 4 14, 0 35, 8 5, 3

Доля ведущих стран в мировом промышленном производстве в конце XIX - начале XX вв. Годы Германия Франция Англия США Россия 1870 13, 2 10, 3 31, 8 23, 3 4, 0 18961913 16, 6 7, 1 19, 5 30, 1 5, 0 1913 15, 9 6, 4 14, 0 35, 8 5, 3

Российская империя на рубеже XIX - XX вв. К началу XX в. Российская империя занимала 2 -е место в мире по размеру территории и численности населения, уступая только Великобритании вместе с колониями.

Российская империя на рубеже XIX - XX вв. К началу XX в. Российская империя занимала 2 -е место в мире по размеру территории и численности населения, уступая только Великобритании вместе с колониями.

Российская империя на рубеже XIX - XX вв. q Территория – 22 млн. кв. км (17% всей земной поверхности). q Административно-территориальное деление – 81 губерния и 20 областей. q Население - согласно Всероссийской переписи 1897 г. в России проживало 128, 2 млн. чел. , из которых 57 % составляли нерусские народы. К 1914 г. население России увеличилось до 182 млн. чел. q Политический строй – абсолютная монархия. q Основные сословия: дворянство, духовенство, городские обыватели (жители городов), сельские обыватели (крестьяне). q Экономическое состояние – аграрно-индустриальная среднеразвитая страна.

Российская империя на рубеже XIX - XX вв. q Территория – 22 млн. кв. км (17% всей земной поверхности). q Административно-территориальное деление – 81 губерния и 20 областей. q Население - согласно Всероссийской переписи 1897 г. в России проживало 128, 2 млн. чел. , из которых 57 % составляли нерусские народы. К 1914 г. население России увеличилось до 182 млн. чел. q Политический строй – абсолютная монархия. q Основные сословия: дворянство, духовенство, городские обыватели (жители городов), сельские обыватели (крестьяне). q Экономическое состояние – аграрно-индустриальная среднеразвитая страна.

Российская империянаследственная абсолютная монархия «Основные законы Российской империи» Статья 1. «Император Всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает» . q Концентрация всей полноты законодательной и исполнительной власти в руках императора. q Высокая степень бюрократизация государственного управления. q Полное отсутствие представительных учреждений власти, гражданских прав и свобод. q Отсутствие легальных политических партий.

Российская империянаследственная абсолютная монархия «Основные законы Российской империи» Статья 1. «Император Всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает» . q Концентрация всей полноты законодательной и исполнительной власти в руках императора. q Высокая степень бюрократизация государственного управления. q Полное отсутствие представительных учреждений власти, гражданских прав и свобод. q Отсутствие легальных политических партий.

Николай II Александрович (1868 -1918) – последний российский император (1894 -1917) q Вступил на престол в 1894 г. после смерти отца - Александра III. q Жена - Александра Федоровна (принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская). q Дети: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей. q Считал самодержавие незыблемым и видел в нем главное условие процветания России. q 2 марта 1917 г. подписал Манифест об отречении от престола. q С 8 марта 1917 г. , по указу Временного Правительства, содержался под арестом сначала в Царском селе, а затем в Тобольске. q 17 июля 1918 г. вместе с семьей расстрелян по решению Уральского областного совета рабочих и солдатских депутатов и с санкции руководителей Советской России В. И. Ленина и Я. В. Свердлова. q В 2000 г. царская семья была причислена РПЦ к лику святых.

Николай II Александрович (1868 -1918) – последний российский император (1894 -1917) q Вступил на престол в 1894 г. после смерти отца - Александра III. q Жена - Александра Федоровна (принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская). q Дети: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей. q Считал самодержавие незыблемым и видел в нем главное условие процветания России. q 2 марта 1917 г. подписал Манифест об отречении от престола. q С 8 марта 1917 г. , по указу Временного Правительства, содержался под арестом сначала в Царском селе, а затем в Тобольске. q 17 июля 1918 г. вместе с семьей расстрелян по решению Уральского областного совета рабочих и солдатских депутатов и с санкции руководителей Советской России В. И. Ленина и Я. В. Свердлова. q В 2000 г. царская семья была причислена РПЦ к лику святых.

Процесс модернизации - определяющий фактор общественного развития России на рубеже XIX- XX вв. Модернизация - постепенный переход от традиционного аграрного общества к обществу индустриальному. q Индустриализация- ускоренное развитие промышленности. q Урбанизация - рост городов и увеличение численности городского населения. q Демократизация - политическое реформирование власти. q Динамичность социальной системы – разрушение социальной замкнутости. q Рост образовательного и общекультурного уровня населения. q Секуляризация общественного сознания. Подобный период развития прошли все ведущие державы.

Процесс модернизации - определяющий фактор общественного развития России на рубеже XIX- XX вв. Модернизация - постепенный переход от традиционного аграрного общества к обществу индустриальному. q Индустриализация- ускоренное развитие промышленности. q Урбанизация - рост городов и увеличение численности городского населения. q Демократизация - политическое реформирование власти. q Динамичность социальной системы – разрушение социальной замкнутости. q Рост образовательного и общекультурного уровня населения. q Секуляризация общественного сознания. Подобный период развития прошли все ведущие державы.

Специфика российской модернизации Причины: особенность исторического развития. Проявления: q в экономике – многоукладность; q в социальной сфере – неравное положение сословий, малоземелье крестьян, нерешенность рабочего вопроса, двойственное положение буржуазии (экономическое богатство и политическое бесправие), национальный гнет; q в политической структуре – устаревшая система государственного устройства империи, отсутствие представительных органов власти, гражданских прав и свобод; q в духовной сфере - сохранение традиционного сознания, низкая грамотность населения.

Специфика российской модернизации Причины: особенность исторического развития. Проявления: q в экономике – многоукладность; q в социальной сфере – неравное положение сословий, малоземелье крестьян, нерешенность рабочего вопроса, двойственное положение буржуазии (экономическое богатство и политическое бесправие), национальный гнет; q в политической структуре – устаревшая система государственного устройства империи, отсутствие представительных органов власти, гражданских прав и свобод; q в духовной сфере - сохранение традиционного сознания, низкая грамотность населения.

Альтернативы российской модернизации Охранительно-консервативный курс (Николай II, В. К. Плеве) ▲ Рост материального благосостояни россиян, при соблюдении социальноэкономических интересов дворянства ▲ Сохранение в незыблемости самодержавной монархии. Либерально-реформаторский курс (С. Ю. Витте, П. Д. Святополк-Мирский) ▲ Ускоренное индустриальное развит ▲ Постепенные, контролируемые правительством, политические рефор буржуазно-либерального характера. Радикально-революционный курс (партии социалистической ориентации – РСДРП, ПСР) ▲ Уничтожение самодержавия, перех власти в руки народа. ▲Построение в России нового социал тического общества на основе народн самоуправления, общественной собственности и ликвидации эксплуатации человека человеком.

Альтернативы российской модернизации Охранительно-консервативный курс (Николай II, В. К. Плеве) ▲ Рост материального благосостояни россиян, при соблюдении социальноэкономических интересов дворянства ▲ Сохранение в незыблемости самодержавной монархии. Либерально-реформаторский курс (С. Ю. Витте, П. Д. Святополк-Мирский) ▲ Ускоренное индустриальное развит ▲ Постепенные, контролируемые правительством, политические рефор буржуазно-либерального характера. Радикально-революционный курс (партии социалистической ориентации – РСДРП, ПСР) ▲ Уничтожение самодержавия, перех власти в руки народа. ▲Построение в России нового социал тического общества на основе народн самоуправления, общественной собственности и ликвидации эксплуатации человека человеком.

Витте Сергей Юльевич (1849 -1915) q Окончил Новороссийский университет в Одессе. q С 1889 г. - директор департамента железных дорог Министерства финансов. q С 1892 г. - министр финансов. q С 1903 г. - Председатель Кабинета министров. q С 1905 по 1906 гг. - Председатель Совета министров. q Идеальным императором считал Александра III.

Витте Сергей Юльевич (1849 -1915) q Окончил Новороссийский университет в Одессе. q С 1889 г. - директор департамента железных дорог Министерства финансов. q С 1892 г. - министр финансов. q С 1903 г. - Председатель Кабинета министров. q С 1905 по 1906 гг. - Председатель Совета министров. q Идеальным императором считал Александра III.

Реформаторская деятельность С. Ю. Витте Цель – превратить Россию в ведущую индустриальную державу q q q q Пути реализации: государственный протекционизм промышленности; достижение финансовой стабильность за счет укрепления российского рубля через его золотое обеспечение (денежная реформа 1897 г.); создание транспортной инфраструктуры на основе железнодорожного строительства в т. ч. Транссибирской магистрали; привлечение иностранного капитала на основе государственных гарантий; аграрная реформа с целью ликвидации малоземелья крестьян, свободный выход крестьян из общины (1902 -1905 г. «Особое совещание по крестьянскому вопросу»); разработка рабочего законодательства (1897 -1903 гг.); подготовка Манифеста 17 октября 1905 г.

Реформаторская деятельность С. Ю. Витте Цель – превратить Россию в ведущую индустриальную державу q q q q Пути реализации: государственный протекционизм промышленности; достижение финансовой стабильность за счет укрепления российского рубля через его золотое обеспечение (денежная реформа 1897 г.); создание транспортной инфраструктуры на основе железнодорожного строительства в т. ч. Транссибирской магистрали; привлечение иностранного капитала на основе государственных гарантий; аграрная реформа с целью ликвидации малоземелья крестьян, свободный выход крестьян из общины (1902 -1905 г. «Особое совещание по крестьянскому вопросу»); разработка рабочего законодательства (1897 -1903 гг.); подготовка Манифеста 17 октября 1905 г.

Плеве Вячеслав Константинович (1846 - 1904) q В 1867 г. закончил юридический факультет Императорского Московского Университета. q С 1881 по 1884 гг. - директор Департамента государственной полиции МВД. q С 1885 г. - товарищ (заместитель) министра МВД. q С 1902 г. , после убийства министра внутренних дел Д. С. Сипягина, назначен на пост министра МВД. q Член Русского собрания – первой монархической организации. q В 1904 г. убит эсером Е. С. Сазоновым.

Плеве Вячеслав Константинович (1846 - 1904) q В 1867 г. закончил юридический факультет Императорского Московского Университета. q С 1881 по 1884 гг. - директор Департамента государственной полиции МВД. q С 1885 г. - товарищ (заместитель) министра МВД. q С 1902 г. , после убийства министра внутренних дел Д. С. Сипягина, назначен на пост министра МВД. q Член Русского собрания – первой монархической организации. q В 1904 г. убит эсером Е. С. Сазоновым.

Государственный курс В. К. Плеве: «Россия будет избавлена от гнета капитала и буржуазии и борьбы сословий» Цель – консервация традиционного уклада российской жизни (сословность, религиозность, крестьянская община) в силу бесперспективности развития капитализма в России. Пути реализации: q поощрение трудового предпринимательства, жесткое преследование деятельности финансовых махинаторов, спекулянтов, недобросовестных предпринимателей; q введение мер для ограничения эксплуатации наемных рабочих; поддержка поместного дворянства и крестьянства на основе усиления государственного контроля над деятельностью земских учреждений 1902 г. – запрет земствам заниматься сбором статистической информации, 1903 г. – отмена круговой поруки для крестьян; q активная борьба с революционным движением (полицейский террор, расстрелы демонстраций, карательные экспедиции в районы крестьянских волнений); q достижение общественной стабильности на основе усиления административного и полицейского контроля.

Государственный курс В. К. Плеве: «Россия будет избавлена от гнета капитала и буржуазии и борьбы сословий» Цель – консервация традиционного уклада российской жизни (сословность, религиозность, крестьянская община) в силу бесперспективности развития капитализма в России. Пути реализации: q поощрение трудового предпринимательства, жесткое преследование деятельности финансовых махинаторов, спекулянтов, недобросовестных предпринимателей; q введение мер для ограничения эксплуатации наемных рабочих; поддержка поместного дворянства и крестьянства на основе усиления государственного контроля над деятельностью земских учреждений 1902 г. – запрет земствам заниматься сбором статистической информации, 1903 г. – отмена круговой поруки для крестьян; q активная борьба с революционным движением (полицейский террор, расстрелы демонстраций, карательные экспедиции в районы крестьянских волнений); q достижение общественной стабильности на основе усиления административного и полицейского контроля.

Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857 - 1914) q Окончил Пажеский корпус, Николаевскую академию Генерального штаба. q Участвовал в русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. q В 1890 -1900 гг. был предводителем дворянства Харьковской губернии, губернатором в Пензе и Екатеринославе. q В 1900 г. стал товарищем (заместителем) министра внутренних дел. q В 1904 г. , после убийства В. К. Плеве, был назначен министром внутренних дел. q 18 января 1905 г. уволен в отставку.

Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857 - 1914) q Окончил Пажеский корпус, Николаевскую академию Генерального штаба. q Участвовал в русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. q В 1890 -1900 гг. был предводителем дворянства Харьковской губернии, губернатором в Пензе и Екатеринославе. q В 1900 г. стал товарищем (заместителем) министра внутренних дел. q В 1904 г. , после убийства В. К. Плеве, был назначен министром внутренних дел. q 18 января 1905 г. уволен в отставку.

Реформы, предложенные П. Д. Святополком-Мирским Проект реформ: «О мерах к усовершенствованию государственного порядка» был разработан в ноябре 1904 г. Цель: с помощью либеральных реформ привлечь буржуазную оппозицию на сторону правительства и предотвратить революционный взрыв Содержание: q частичная амнистия политических заключенных q ослабление цензуры q включение в Государственный совет выборных представителей от земств и городских дум Судьба проекта: в декабре 1905 г. проект был отвергнут Николаем II последняя возможность преодолеть общественный кризис мирным путем была властью упущена

Реформы, предложенные П. Д. Святополком-Мирским Проект реформ: «О мерах к усовершенствованию государственного порядка» был разработан в ноябре 1904 г. Цель: с помощью либеральных реформ привлечь буржуазную оппозицию на сторону правительства и предотвратить революционный взрыв Содержание: q частичная амнистия политических заключенных q ослабление цензуры q включение в Государственный совет выборных представителей от земств и городских дум Судьба проекта: в декабре 1905 г. проект был отвергнут Николаем II последняя возможность преодолеть общественный кризис мирным путем была властью упущена

Русско-японская война 27 января 1904 г. - 23 августа 1905 г. В. К. Плеве «России нужна маленькая победоносная война!» «Крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" в бою под Чемульпо» (художник неизвестен) q Война между Россией и Японией за контроль над Маньчжурией и Кореей. q Одна из первых войн XX в. за передел сфер влияния. q Поражение России в русско-японской войне стало ускорителем первой российской революции. q. Причины поражения России: qнедооценка военной силы противника; qвнезапность первого удара со стороны Японии; qнезавершенность перевооружения Российской армии; qошибки и некомпетентность командования российских войск.

Русско-японская война 27 января 1904 г. - 23 августа 1905 г. В. К. Плеве «России нужна маленькая победоносная война!» «Крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" в бою под Чемульпо» (художник неизвестен) q Война между Россией и Японией за контроль над Маньчжурией и Кореей. q Одна из первых войн XX в. за передел сфер влияния. q Поражение России в русско-японской войне стало ускорителем первой российской революции. q. Причины поражения России: qнедооценка военной силы противника; qвнезапность первого удара со стороны Японии; qнезавершенность перевооружения Российской армии; qошибки и некомпетентность командования российских войск.

Краткая хроника русско-японской войны q Январь -декабрь 1904 г. Внезапное нападение японского флота На русский крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» . Героическая оборона русскими войсками Порт-Артура. q Август 1904 г. Поражение русских войск под Ляояном (Маньчжурия). q Февраль 1905 г. Победа Японии при г. Мукдене. Гибель 1 -ой русской Тихоокеанской эскадры при попытке прорваться к Владивостоку. q Май 1905 г. Цусимское морское сражение. Разгром 2 -й и 3 -ей Тихоокеанских эскадр России. 23 августа (5 сентября) 1905 г. подписание в Портсмуте (США) мирного договора. Портсмутский мирный договор между Россией и Японией Россия признала Корею сферой влияния Японии и уступила Японии: q Южный Сахалин, q права на Ляодунский полуостров с городами Порт-Артур и Дальний, q часть ЮМЖД от Порт-Артура до Куаньчэнцзы.

Краткая хроника русско-японской войны q Январь -декабрь 1904 г. Внезапное нападение японского флота На русский крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» . Героическая оборона русскими войсками Порт-Артура. q Август 1904 г. Поражение русских войск под Ляояном (Маньчжурия). q Февраль 1905 г. Победа Японии при г. Мукдене. Гибель 1 -ой русской Тихоокеанской эскадры при попытке прорваться к Владивостоку. q Май 1905 г. Цусимское морское сражение. Разгром 2 -й и 3 -ей Тихоокеанских эскадр России. 23 августа (5 сентября) 1905 г. подписание в Портсмуте (США) мирного договора. Портсмутский мирный договор между Россией и Японией Россия признала Корею сферой влияния Японии и уступила Японии: q Южный Сахалин, q права на Ляодунский полуостров с городами Порт-Артур и Дальний, q часть ЮМЖД от Порт-Артура до Куаньчэнцзы.

Причины революции 1905 -1907 гг. Системный кризис был спровоцирован противоречием между социально-экономическим развитием индустриального типа (капиталистические отношения) и политической системой традиционного общества (абсолютная монархия). . q Пережитки феодального землевладения – помещичье хозяйство и малоземелье крестьян. q Стремление буржуазии участвовать в государственном управлении. q Сохранение абсолютной монархии как атрибута феодального общества необходимость перестройки политической системы. q Рабочий и национальный вопросы.

Причины революции 1905 -1907 гг. Системный кризис был спровоцирован противоречием между социально-экономическим развитием индустриального типа (капиталистические отношения) и политической системой традиционного общества (абсолютная монархия). . q Пережитки феодального землевладения – помещичье хозяйство и малоземелье крестьян. q Стремление буржуазии участвовать в государственном управлении. q Сохранение абсолютной монархии как атрибута феодального общества необходимость перестройки политической системы. q Рабочий и национальный вопросы.

Главные политические силы революции 1905 -1907 гг. Три политических лагеря в революции Правительственный лагерь Либеральнобуржуазный лагерь Сохранение абсолютной монархии Конституционная монархия Революционнодемократический лагерь Демократическая республика

Главные политические силы революции 1905 -1907 гг. Три политических лагеря в революции Правительственный лагерь Либеральнобуржуазный лагерь Сохранение абсолютной монархии Конституционная монархия Революционнодемократический лагерь Демократическая республика

Периодизация первой российской революции 9 января 1905 г. - 3 июня 1907 гг. I этап – восходящее развитие революции – январь -сентябрь 1905 г. . q Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. -расстрел мирной манифестации в Петербурге. q Нарастание рабочего, крестьянского, общественного движения. q Волнения в армии и на флоте. « 9 января 1905 года на Васильевском острове» . Художник В. Маковский

Периодизация первой российской революции 9 января 1905 г. - 3 июня 1907 гг. I этап – восходящее развитие революции – январь -сентябрь 1905 г. . q Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. -расстрел мирной манифестации в Петербурге. q Нарастание рабочего, крестьянского, общественного движения. q Волнения в армии и на флоте. « 9 января 1905 года на Васильевском острове» . Художник В. Маковский

Периодизация первой российской революции 9 января 1905 г. - 3 июня 1907 гг. II этап - кульминация революции – октябрь-декабрь 1905 г. q Всероссийская октябрьская политическая стачка. q Манифест 17 октября 1905 г. q Декабрьское вооруженное восстание в Москве.

Периодизация первой российской революции 9 января 1905 г. - 3 июня 1907 гг. II этап - кульминация революции – октябрь-декабрь 1905 г. q Всероссийская октябрьская политическая стачка. q Манифест 17 октября 1905 г. q Декабрьское вооруженное восстание в Москве.

Периодизация первой российской революции 9 января 1905 г. - 3 июня 1907 гг. q q q III этап- спад революции - январь1906 -июнь 1907 гг. Ужесточение правительственных мер в борьбе с революционными действиями. Постепенное затухание протестных выступлений. Рост численности политических партий и активизация их деятельности на легальной основе. Выборы в I и II Государственные думы. Законопроекты П. А. Столыпина по реформированию аграрного сектора экономики. Становление новой политической системы – «думской» («третьеиюньской») монархии. 3 июня 1907 г. - «третьеиюньский государственный переворот» роспуск II Государственной думы и принятие нового избирательного закона

Периодизация первой российской революции 9 января 1905 г. - 3 июня 1907 гг. q q q III этап- спад революции - январь1906 -июнь 1907 гг. Ужесточение правительственных мер в борьбе с революционными действиями. Постепенное затухание протестных выступлений. Рост численности политических партий и активизация их деятельности на легальной основе. Выборы в I и II Государственные думы. Законопроекты П. А. Столыпина по реформированию аграрного сектора экономики. Становление новой политической системы – «думской» («третьеиюньской») монархии. 3 июня 1907 г. - «третьеиюньский государственный переворот» роспуск II Государственной думы и принятие нового избирательного закона

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г. Содержание q Предоставление гражданам России политических прав и свобод. q Учреждение Государственной думы – законосовещательного представительного органа власти. Проект подготовлен С. Ю. Витте и подписан Николаем II Значение q Ограничение самодержавной власти императора. q Образование легальных политических партий в России. q Начало складывания российского парламентаризма деятельность Государственной думы выборного представительного органа власти.

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г. Содержание q Предоставление гражданам России политических прав и свобод. q Учреждение Государственной думы – законосовещательного представительного органа власти. Проект подготовлен С. Ю. Витте и подписан Николаем II Значение q Ограничение самодержавной власти императора. q Образование легальных политических партий в России. q Начало складывания российского парламентаризма деятельность Государственной думы выборного представительного органа власти.

I Государственная дума 27 апреля – 8 июля 1906 г. "Прием в Георгиевском зале Зимнего дворца по случаю открытия Первой Государственной Думы 27 апреля 1906 г. " (художник В. В. Поляков)

I Государственная дума 27 апреля – 8 июля 1906 г. "Прием в Георгиевском зале Зимнего дворца по случаю открытия Первой Государственной Думы 27 апреля 1906 г. " (художник В. В. Поляков)

I Государственная дума 27 апреля – 8 июля 1906 г. Председатель – кадет С. А. Муромцев Большинство депутатских мест (43 %)имели кадеты Главный вопрос – аграрный. Проработала 72 дня. Распущена за неспособность «успокоить народ» .

I Государственная дума 27 апреля – 8 июля 1906 г. Председатель – кадет С. А. Муромцев Большинство депутатских мест (43 %)имели кадеты Главный вопрос – аграрный. Проработала 72 дня. Распущена за неспособность «успокоить народ» .

II Государственная дума 20 февраля – 2 июня 1907 г. Председатель - кадет С. А. Головин Большинство депутатских мест имели революционно-демократические партии (43 %) и кадеты (19%). Главные вопросы - аграрный, реформы образования, налогообложения, политических свобод. Распущена по обвинению 55 депутатов в заговоре против царской семьи.

II Государственная дума 20 февраля – 2 июня 1907 г. Председатель - кадет С. А. Головин Большинство депутатских мест имели революционно-демократические партии (43 %) и кадеты (19%). Главные вопросы - аграрный, реформы образования, налогообложения, политических свобод. Распущена по обвинению 55 депутатов в заговоре против царской семьи.

Новый избирательный закон от 3 июня 1907 г. Цель: обеспечить в Государственной думе представительство политических сил, лояльных официальной власти сократилось представительство: q от крестьян (90% избирателей) в 2 раза - имели право избирать лишь 22% выборщиков вместо 42%; q от рабочих - число выборщиков уменьшилось в 2 раза (с 4% до 2%); q в 3 раза уменьшилось число мест от Польши, Кавказа и азиатской России (нерусские народности Забайкалья, народы Средней Азии), Астраханской и Ставропольской губерний; q обеспечил привилегии помещиков (0, 2 % избирателей) - 50% выборщиков; q избирательного права не имели военнослужащие, учащаяся молодежь до 25 лет, женщины. Таким образом, в 1907 г. в число избирателей вошло только 13% населения страны, число членов ГД сократилось с 524 до 442.

Новый избирательный закон от 3 июня 1907 г. Цель: обеспечить в Государственной думе представительство политических сил, лояльных официальной власти сократилось представительство: q от крестьян (90% избирателей) в 2 раза - имели право избирать лишь 22% выборщиков вместо 42%; q от рабочих - число выборщиков уменьшилось в 2 раза (с 4% до 2%); q в 3 раза уменьшилось число мест от Польши, Кавказа и азиатской России (нерусские народности Забайкалья, народы Средней Азии), Астраханской и Ставропольской губерний; q обеспечил привилегии помещиков (0, 2 % избирателей) - 50% выборщиков; q избирательного права не имели военнослужащие, учащаяся молодежь до 25 лет, женщины. Таким образом, в 1907 г. в число избирателей вошло только 13% населения страны, число членов ГД сократилось с 524 до 442.

«Третьеиюньская» монархия или «думская» монархия (1907 -1914 гг.) Политическая система, сложившаяся в России после революции 1905 -1907 гг. , и просуществовавшая до начала Первой мировой войны Характерные черты q Определенное ограничение власти императора деятельностью российского парламента q Деятельность российского парламента – Государственный Совет (верхняя палата) и Государственная дума (нижняя палата) q Складывание многопартийной системы q Реформаторская деятельность П. А. Столыпина

«Третьеиюньская» монархия или «думская» монархия (1907 -1914 гг.) Политическая система, сложившаяся в России после революции 1905 -1907 гг. , и просуществовавшая до начала Первой мировой войны Характерные черты q Определенное ограничение власти императора деятельностью российского парламента q Деятельность российского парламента – Государственный Совет (верхняя палата) и Государственная дума (нижняя палата) q Складывание многопартийной системы q Реформаторская деятельность П. А. Столыпина

Столыпин Петр Аркадьевич (1862 -1911) q. Выходец из старинного дворянского рода, крупный землевладелец. q Окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. q 1902 г. - губернатор Гродненской губернии. q 1903 г. - губернатор Саратовской губернии. q С апреля 1906 г. - министр внутренних дел, затем – Председатель Совета Министров. Осуществил широкомасштабные реформы. q 1 сентября 1911 г. убит террористом Д. Богровым в Киеве.

Столыпин Петр Аркадьевич (1862 -1911) q. Выходец из старинного дворянского рода, крупный землевладелец. q Окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. q 1902 г. - губернатор Гродненской губернии. q 1903 г. - губернатор Саратовской губернии. q С апреля 1906 г. - министр внутренних дел, затем – Председатель Совета Министров. Осуществил широкомасштабные реформы. q 1 сентября 1911 г. убит террористом Д. Богровым в Киеве.

А. Ф. Кони: «Неоднократно предав Столыпина и поставив его в беззащитное положение по отношению к явным и тайным врагам, «обожаемый монарх» не нашёл возможным быть на похоронах убитого, но зато нашёл возможность прекратить дело о попустительстве убийц» . 1 сентября 1911 г. в киевской оперном театре в антракте спектакля «Сказка о царе Салтане» П. А. Столыпин был смертельно ранен Д. Г. Богровым. Скончался 5 сентября 1911 г. Похоронен в Киево-Печерской Лавре. 9 сентября Богров предстал перед Киевским окружным военным судом и 12 сентября по приговору суда был повешен.

А. Ф. Кони: «Неоднократно предав Столыпина и поставив его в беззащитное положение по отношению к явным и тайным врагам, «обожаемый монарх» не нашёл возможным быть на похоронах убитого, но зато нашёл возможность прекратить дело о попустительстве убийц» . 1 сентября 1911 г. в киевской оперном театре в антракте спектакля «Сказка о царе Салтане» П. А. Столыпин был смертельно ранен Д. Г. Богровым. Скончался 5 сентября 1911 г. Похоронен в Киево-Печерской Лавре. 9 сентября Богров предстал перед Киевским окружным военным судом и 12 сентября по приговору суда был повешен.

Реформаторская деятельность П. А. Столыпина П. А. Столыпин: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!» . Аграрная реформа. q Введение свободы вероисповедания. q Установление гражданского равноправия. q Расширение рабочего законодательства. q Реформа местного самоуправления. q Введение всеобщего начального обучения, улучшение материального обеспечения народного учительства. q Реформа высшей и средней школы. q Полицейская реформа. q

Реформаторская деятельность П. А. Столыпина П. А. Столыпин: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!» . Аграрная реформа. q Введение свободы вероисповедания. q Установление гражданского равноправия. q Расширение рабочего законодательства. q Реформа местного самоуправления. q Введение всеобщего начального обучения, улучшение материального обеспечения народного учительства. q Реформа высшей и средней школы. q Полицейская реформа. q

Аграрная реформа П. А. Столыпина Цель: создание класса крестьян – собственников – опоры стабильности в Российской империи. Программа была рассчитана на 20 лет при «внешнем и внутреннем успокоении» . Содержание q 9 ноября 1906 г. вышел Указ «О дополнении некоторых положений действующего закона, касающегося крестьянского землевладения и землепользования» . q 14 июня 1910 г. «Закон об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении» . q Крестьяне получали право выходы из общины с закреплением в личную собственность общинной земли. q Отменялись выкупные платежи. q Преодолевалось малоземелье крестьян: v. Часть государственных, удельных и выкупленных у помещиков земель передавалась Крестьянскому банку для продажи. v Проводилась переселенческая политика на восточные окраины.

Аграрная реформа П. А. Столыпина Цель: создание класса крестьян – собственников – опоры стабильности в Российской империи. Программа была рассчитана на 20 лет при «внешнем и внутреннем успокоении» . Содержание q 9 ноября 1906 г. вышел Указ «О дополнении некоторых положений действующего закона, касающегося крестьянского землевладения и землепользования» . q 14 июня 1910 г. «Закон об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении» . q Крестьяне получали право выходы из общины с закреплением в личную собственность общинной земли. q Отменялись выкупные платежи. q Преодолевалось малоземелье крестьян: v. Часть государственных, удельных и выкупленных у помещиков земель передавалась Крестьянскому банку для продажи. v Проводилась переселенческая политика на восточные окраины.

Аграрная реформа П. А. Столыпин: «Надо дать способному, трудолюбивому крестьянину возможность укрепить за собой плоды трудов своих и предоставить их в неотъемлемую собственность. » Итоги q 1907 -1914 гг. из общины вышло 28% дворов - 2, 5 млн. крестьянских хозяйств. q 3, 3 млн. человек (из них 0, 5 млн. вернулись) переселились за Урал. q Урожайность повысилась на 20%. q Посевные площади увеличились на 10%. q На 30% увеличился экспорт хлеба, возросла товарность крестьянских хозяйств. q В 1916 г. крестьяне засевали (на собственной и арендуемой земле) 89, 3 % земель и владели 94 % сельскохозяйственных животных. Помещичье хозяйство утратило свою хозяйственную значимость. Реформы П. А. Столыпина не были поддержаны ни официальной властью, ни обществом.

Аграрная реформа П. А. Столыпин: «Надо дать способному, трудолюбивому крестьянину возможность укрепить за собой плоды трудов своих и предоставить их в неотъемлемую собственность. » Итоги q 1907 -1914 гг. из общины вышло 28% дворов - 2, 5 млн. крестьянских хозяйств. q 3, 3 млн. человек (из них 0, 5 млн. вернулись) переселились за Урал. q Урожайность повысилась на 20%. q Посевные площади увеличились на 10%. q На 30% увеличился экспорт хлеба, возросла товарность крестьянских хозяйств. q В 1916 г. крестьяне засевали (на собственной и арендуемой земле) 89, 3 % земель и владели 94 % сельскохозяйственных животных. Помещичье хозяйство утратило свою хозяйственную значимость. Реформы П. А. Столыпина не были поддержаны ни официальной властью, ни обществом.

III Государственная дума 1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г. Председатели Н. А. Хомяков А. И. Гучков М. В. Родзянко Октябристы - партия крупных землевладельцев и промышленников - имели 154 депутата и управляла работой всей Думы. Сформировалось два большинства: право-октябристское и октябристско-кадетское. Главные вопросы: q бюджет, q аграрная реформа, q реформирование армии, q политика на «национальных окраинах» .

III Государственная дума 1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г. Председатели Н. А. Хомяков А. И. Гучков М. В. Родзянко Октябристы - партия крупных землевладельцев и промышленников - имели 154 депутата и управляла работой всей Думы. Сформировалось два большинства: право-октябристское и октябристско-кадетское. Главные вопросы: q бюджет, q аграрная реформа, q реформирование армии, q политика на «национальных окраинах» .

IV Государственная дума 15 ноября 1912 г. – 27 февраля 1917 г. Председатель - М. В. Родзянко q В годы Первой мировой войны сформировала Прогрессивный блок и превратилась в политическую оппозицию официальной власти, что стало важнейшей причиной Февральской революции 1917 г. q 6 октября 1917 г. Временное правительство распустило ГД в связи с подготовкой выборов Учредительное собрание.

IV Государственная дума 15 ноября 1912 г. – 27 февраля 1917 г. Председатель - М. В. Родзянко q В годы Первой мировой войны сформировала Прогрессивный блок и превратилась в политическую оппозицию официальной власти, что стало важнейшей причиной Февральской революции 1917 г. q 6 октября 1917 г. Временное правительство распустило ГД в связи с подготовкой выборов Учредительное собрание.

Особенности российской многопартийности q Политические партии в России возникли значительно позже, чем в Европе и США. q В России долгое время не было легальных возможностей для партийной политической деятельности. q Инициатором создания партий, не зависимо от их социальной ориентации, была российская интеллигенция. q Первыми сформировались социалистические партии. q Официальная власть отказывалась вести конструктивный диалог с Государственной Думой и партиями, признавая лишь монархические партии.

Особенности российской многопартийности q Политические партии в России возникли значительно позже, чем в Европе и США. q В России долгое время не было легальных возможностей для партийной политической деятельности. q Инициатором создания партий, не зависимо от их социальной ориентации, была российская интеллигенция. q Первыми сформировались социалистические партии. q Официальная власть отказывалась вести конструктивный диалог с Государственной Думой и партиями, признавая лишь монархические партии.

Политические партии России В период первой российской революции в России действовало около 100 партий и 25 союзов, организаций и течений. Крупнейшие партии представляли три основный политических направления Монархические (черносотенные) партии Союз русского народа Буржуазнолиберальные партии Революционнодемократические партии Союз 17 октября (октябристы) Российская социалдемократическая рабочая партия Конституционнодемократическая партия (кадеты) Пария социалистов революционеров (эсеры) Большевики Меньшевики

Политические партии России В период первой российской революции в России действовало около 100 партий и 25 союзов, организаций и течений. Крупнейшие партии представляли три основный политических направления Монархические (черносотенные) партии Союз русского народа Буржуазнолиберальные партии Революционнодемократические партии Союз 17 октября (октябристы) Российская социалдемократическая рабочая партия Конституционнодемократическая партия (кадеты) Пария социалистов революционеров (эсеры) Большевики Меньшевики

Выводы Ø В конце XIX – начале XX вв. в России были предприняты попытки ускоренной экономической модернизации и политических реформ. Ø Однако официальная власть не смогла использовать возможности третьеиюньской политической системы для организации эффективной деятельности Государственной думы как механизма диалога с обществом и оппозицией, что неизбежно создавало почву для социальной нестабильности и новых революционных взрывов. ØВсе явные и скрытые противоречия российского общества обострились в ходе Первой мировой войны.

Выводы Ø В конце XIX – начале XX вв. в России были предприняты попытки ускоренной экономической модернизации и политических реформ. Ø Однако официальная власть не смогла использовать возможности третьеиюньской политической системы для организации эффективной деятельности Государственной думы как механизма диалога с обществом и оппозицией, что неизбежно создавало почву для социальной нестабильности и новых революционных взрывов. ØВсе явные и скрытые противоречия российского общества обострились в ходе Первой мировой войны.

Вместе с распадом Российской империи большинство населения предпочло создать самостоятельные национальные государства. Многим из них так и не было суждено остаться суверенными, и они вошли в состав СССР. Другие были включены в состав советского государства позднее. А какой же была Российская империя в начале XX века?

К концу XIX века территория Российской империи - 22,4 млн км 2 . Согласно переписи 1897 года, население составляло 128,2 млн человек, в том числе население Европейской России - 93,4 млн человек; Царства Польского - 9,5 млн, - 2,6 млн, Кавказского края - 9,3 млн, Сибири - 5,8 млн, Средней Азии - 7,7 млн человек. Проживало свыше 100 народов; 57 % населения составляли нерусские народы. Территория Российской империи в 1914 году делилась на 81 губернию и 20 областей; насчитывался 931 город. Часть губерний и областей была объединена в генерал-губернаторства (Варшавское, Иркутское, Киевское, Московское, Приамурское, Степное, Туркестанское и Финляндское).

К 1914 году протяженность территории Российской империи составляла с севера на юг 4383,2 версты (4675,9 км) и с востока на запад - 10 060 верст (10 732,3 км). Общая длина сухопутных и морских границ - 64 909,5 версты (69 245 км), из которых на долю сухопутных границ приходилось 18 639,5 версты (19 941,5 км), а на долю морских - около 46 270 верст (49 360,4 км).

Все население считалось подданными Российской империи, мужское население (от 20 лет) присягало на верность императору. Подданные Российской империи делились на четыре сословия («состояния»): дворянство, духовенство, городские и сельские обыватели. Местное население Казахстана, Сибири и ряда других районов выделялось в самостоятельное «состояние» (инородцы). Гербом Российской империи являлся двуглавый орел с царскими регалиями; государственным флагом - полотнище с белой, синей и красной горизонтальными полосами; государственным гимном - «Боже, царя храни». Государственный язык - русский.

В административном отношении Российская империя к 1914 году делилась на 78 губерний, 21 область и 2 самостоятельных округа. Губернии и области подразделялись на 777 уездов и округов и в Финляндии - на 51 приход. Уезды, округа и приходы, в свою очередь, делились на станы, отделы и участки (всего 2523), а также 274 ленсманства в Финляндии.

Важные в военно-политическом плане территории (столичные и приграничные) были объединены в наместничества и генерал-губернаторства. Некоторые города были выделены в особые административные единицы - градоначальства.

Еще до преобразования Великого княжества Московского в Русское царство в 1547 году, в начале XVI века, российская экспансия начала выходить за пределы своей этнической территории и начала вбирать в себя следующие территории (в таблице не указаны земли, утраченные до начала XIX века):

|

Территория |

Дата (год) присоединения к Российской империи |

Факты |

|

Западная Армения (Малая Азия) |

Территорию уступили в 1917-1918 годах |

|

|

Восточная Галиция, Буковина (Восточная Европа) |

В 1915 году уступлена, в 1916-м частично отвоевана, в 1917 году потеряна |

|

|

Урянхайский край (Южная Сибирь) |

В настоящий момент в составе Республики Тывы |

|

|

Земля Франца-Иосифа, Земля Императора Николая II, Новосибирские острова (Арктика) |

Архипелаги Северного Ледовитого океана, закреплены как территория России нотой МИД |

|

|

Северный Иран (Средний Восток) |

Потерян в результате революционных событий и Гражданской войны в России. В настоящее время принадлежит государству Иран |

|

|

Концессия в Тяньцзине |

Потеряна в 1920 году. В настоящее время город центрального подчинения КНР |

|

|

Квантунский полуостров (Дальний Восток) |

Потерян в результате поражения в Русско-японской войне 1904-1905 годов. В настоящее время провинция Ляонин, КНР |

|

|

Бадахшан (Средняя Азия) |

В настоящее время Горно-Бадахшанская АО Таджикистана |

|

|

Концессия в Ханькоу (Ухань, Восточная Азия) |

В настоящее время провинция Хубэй, КНР |

|

|

Закаспийская область (Средняя Азия) |

В настоящее время принадлежит Туркмении |

|

|

Аджарский и Карсско-Чилдырский санджаки (Закавказье) |

В 1921 году уступлены Турции. В настоящее время Аджарская АО Грузии; илы Карс и Ардахан в Турции |

|

|

Баязетский (Догубаязитский) санджак (Закавказье) |

В том же, 1878, году уступлен Турции по итогам Берлинского конгресса |

|

|

Княжество Болгария, Восточная Румелия, Адрианопольский санджак (Балканы) |

Упразднены по итогам Берлинского конгресса в 1879 году. В настоящее время Болгария, Мраморноморский регион Турции |

|

|

Кокандское ханство (Средняя Азия) |

В настоящее время Узбекистан, Киргизия, Таджикистан |

|

|

Хивинское (Хорезмское) ханство (Средняя Азия) |

В настоящее время Узбекистан, Туркмения |

|

|

включая Аландские острова |

В настоящее время Финляндия, Республика Карелия, Мурманская, Ленинградская области |

|

|

Тарнопольский округ Австрии (Восточная Европа) |

В настоящее время Тернопольская область Украины |

|

|

Белостокский округ Пруссии (Восточная Европа) |

В настоящее время Подляское воеводство Польши |

|

|

Гянджинское (1804), Карабахское (1805), Шекинское (1805), Ширванское (1805), Бакинское (1806), Кубинское (1806), Дербентское (1806), северная часть Талышского (1809) ханства (Закавказье) |

Вассальные ханства Персии, захват и добровольные вхождения. Закреплены в 1813 году договором с Персией по итогам войны. Ограниченные автономии до 1840-х годов. В настоящее время Азербайджан, Нагорно-Карабахская Республика |

|

|

Имеретинское царство (1810), Мегрельское (1803) и Гурийское (1804) княжества (Закавказье) |

Царство и княжества Западной Грузии (с 1774 года независимые от Турции). Протектораты и добровольные вхождения. Закреплены в 1812 году договором с Турцией и в 1813 году договором с Персией. Самоуправление до конца 1860-х годов. В настоящее время Грузия, края Самегрело-Верхняя Сванетия, Гурия, Имеретия, Самцхе-Джавахетия |

|

|

Минское, Киевское, Брацлавское, восточные части Виленского, Новогрудского, Берестейского, Волынского и Подольского воеводств Речи Посполитой (Восточная Европа) |

В настоящее время Витебская, Минская, Гомельская области Белоруссии; Ровенская, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская области Украины |

|

|

Крым, Едисан, Джамбайлук, Едишкуль, Малая Ногайская Орда (Кубань, Тамань) (Северное Причерноморье) |

Ханство (с 1772 года независимое от Турции) и кочевые ногайские племенные союзы. Аннексия, закреплена в 1792 году по договору в результате войны. В настоящее время Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым и Севастополь; Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области Украины |

|

|

Курильские острова (Дальний Восток) |

Племенные союзы айнов, приведение в российское подданство, окончательно к 1782 году. По договору 1855 года Южные Курилы в Японии, по договору 1875 года - все острова. В настоящее время Северо-Курильский, Курильский и Южно-Курильский городские округа Сахалинской области |

|

|

Чукотка (Дальний Восток) |

В настоящее время Чукотский автономный округ |

|

|

Тарковское шамхальство (Северный Кавказ) |

В настоящее время Республика Дагестан |

|

|

Осетия (Кавказ) |

В настоящее время Республика Северная Осетия - Алания, Республика Южная Осетия |

|

|

Большая и Малая Кабарда |

Княжества. В 1552-1570 годах военный союз с Русским государством, в дальнейшем вассалы Турции. В 1739-1774 годах по договору - буферное княжество. С 1774 года в российском подданстве. В настоящее время Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика |

|

|

Инфлянтское, Мстиславское, большие части Полоцкого, Витебского воеводств Речи Посполитой (Восточная Европа) |

В настоящее время Витебская, Могилёвская, Гомельская области Белоруссии, Даугавпилсский край Латвии, Псковская, Смоленская области России |

|

|

Керчь, Еникале, Кинбурн (Северное Причерноморье) |

Крепости, от Крымского ханства по договору. Признаны Турцией в 1774 году по договору в результате войны. Крымское ханство получило независимость от Османской империи под покровительством России. В настоящее время городской округ Керчь Республики Крым России, Очаковский район Hиколаевской области Украины |

|

|

Ингушетия (Северный Кавказ) |

В настоящее время Республика Ингушетия |

|

|

Алтай (Южная Сибирь) |

В настоящее время Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская, Кемеровская, Томская области России, Восточно-Казахстанская область Казахстана |

|

|

Кюменигордский и Нейшлотский лен - Нейшлот, Вильманстранд и Фридрихсгам (Прибалтика) |

Лен, от Швеции по договору в результате войны. С 1809 года в российском Великом княжестве Финляндском. В настоящее время Ленинградская область России, Финляндия (область Южная Карелия) |

|

|

Младший жуз (Средняя Азия) |

В настоящее время Западно-Казахстанская область Казахстана |

|

|

(Киргизская землица и др.) (Южная Сибирь) |

В настоящее время Республика Хакасия |

|

|

Новая Земля, Таймыр, Камчатка, Командорские острова (Арктика, Дальний Восток) |

В настоящее время Архангельская область, Камчатский, Красноярский край |

Ферментативных реакций кинетика

Ферментативных реакций кинетика Ряд лигандов по силе. Модели химической связи. Теория кристаллического поля. Обзор теории кристаллического поля

Ряд лигандов по силе. Модели химической связи. Теория кристаллического поля. Обзор теории кристаллического поля Термодинамические потенциалы

Термодинамические потенциалы