Открытия в физике начале 20 века. Самые известные физики мира

ХХ век – век научных революций. Открытия, сделанные в этом веке, изменили ход человеческой цивилизации.

Квантовая теория Планка

Макс Планк

В самом начале ХХ века, в 1900 г., профессор Берлинского университета Макс Планк вывел формулу, описывающую распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. До открытия Планка считалось, что энергия распределяется равномерно. Но Планк доказал, что она распределяется порциями – квантами. Планк сделал доклад Немецкому физическому обществу 14 декабря 1900 г. Конечно же, ему никто не поверил.

Но уже в 1905 г. на основании выводов Планка Эйнштейн создал квантовую теорию фотоэффекта. А Нильс Бор построил модель атома, в которой электроны вращались по строго определённым орбитам, излучая энергию только в момент перехода из одной орбиты на другую.

Благодаря гениальному открытию Планка учёные поняли, как ведут себя электроны. Впоследствии теория Планка дала мощный толчок развитию электроники, генной инженерии, атомной энергетики.

Теория относительности Эйнштейна

Альберт Эйнштейн

Второе великое научное открытие ХХ века – общая теория относительности Эйнштейна, или теория гравитации.

В 1905 г. Эйнштейн создал специальную теорию относительности. Эйнштейн сделал вывод, что различные наблюдатели по-разному воспринимают любые события, даже пространство и время. Например, для пассажира трамвая предмет, который он уронит на пол, будет падать вертикально вниз. А для наблюдателя на улице этот предмет падает по параболе, так как трамвай движется. То есть, описание любого события зависит от системы отсчёта, в которой находится наблюдатель. Если изменится система отсчёта, то изменится и описание события. Но законы природы отнаблюдателя не зависят. И они будут одни и те же для всех систем отсчёта, движущихся с постоянной скоростью. А общая теория относительности, созданная Эйнштейном в 1916 г., распространяет этот принцип на все системы отсчёта, даже на те, которые движутся с ускорением.

Эйнштейн доказал, что гравитация – это следствие искривления четырёхмерного пространства - времени. Теория Эйнштейна дала объяснение эффекта замедления времени. С помощью этой теории рассчитали орбиту планеты Меркурий, объяснили, почему искривляются лучи звёзд, когда проходят рядом с другими звёздами.

Открытие транзистора

Уильям Шокли, Джон Бардин, Уолтер Браттейн

Без сомнения, открытие транзистора является одним из важнейших открытий в истории человечества.

Первый рабочий транзистор был создан в 1947 г. американскими физиками Уолтер Браттейном, Уильямом Шокли и Джоном Бардиным. Вначале эти великие учёные продемонстрировали опыт, в котором с помощью обычной скрепки для бумаг, золотой фольги и небольшого количества германия увеличили силу тока в сотни раз. Это случилось 16 декабря. А уже через неделю было готово устройство, которое можно было считать действующим транзистором. В июне 1948 г. был создан радиоприёмник, где привычные электронные лампы были заменены транзисторами.

В 1956 г. авторы первого транзистора получили Нобелевскую премию за своё изобретение. А уже в 1958 г. была продемонстрирована первая интегральная схема, которая представляла собой два транзистора, расположенные на одной подложке из кремния.

В электронике началась новая транзисторная эра. Транзисторы заменили лампы повсюду – в телевизорах, радиоприёмниках, ламповых компьютерах.

Если бы не открытие транзистора, современные компьютеры не существовали бы в таком виде, как сейчас. Они не обладали бы таким огромным быстродействием и большой памятью. Не существовало бы жидкокристаллических мониторов, ноутбуков и мобильных телефонов.

Конечно, современные транзисторы отличаются от тех, которые были созданы в середине ХХ века. Технологии изменились. Ина одной подложке размещаются уже миллионы транзисторов.

В конце XIX–начале XX вв. в естествознании были сделаны крупнейшие открытия, которые коренным образом изменили наши представления о мире. Оказалось, что положения классической физики совершенно непригодны для исследования микромира. В результате научных открытий были опровергнуты представления об атомах как о последних неделимых структурных элементах материи.

История исследования строения атома началась в 1895 году благодаря открытию Дж. Томпсоном электрона - отрицательно заряженной частицы, входящей в состав всех атомов. Поскольку электроны имеют отрицательный заряд, а атом в целом электрически нейтрален, то было сделано предположение о наличии помимо электрона и положительно заряженной частицы. Согласно первой модели атома, построенной ученым Э. Резерфордом, атом уподоблялся миниатюрной солнечной системе, в которой вокруг ядра вращаются электроны. Ядро – положительно заряженные микрочастицы, размер которых (10 -12 см) очень мал по сравнению с размерами атомов (10 -8 см), но в которых почти полностью сосредоточена масса атомов.

Кроме того, было обнаружено, что атомы одних элементов могут превращаться в атомы других в результате радиоактивности, впервые открытой французским физиком А. Беккерелем. Открытие сложной структуру атома стало крупнейшим событием в физике, поскольку оказались опровергнутыми представления классической физики об атомах как твердых и неделимых структурных единицах вещества. Оказались разрушенными и представления классической физики о веществе и поле как о двух качественно своеобразных видах материи. Изучая микрочастицы, ученые столкнулись с парадоксальной, с точки зрения классической науки, ситуацией: одни и те же объекты обнаруживали как волновые, так и корпускулярные свойства.

Первый шаг в этом направлении был сделан немецким физиком Максом Планком. В конце XIX века в физике возникла трудность, которая получила название «ультрафиолетовой катастрофы». В соответствии с расчетами по формуле классической электродинамики интенсивность теплового излучения абсолютно черного тела должна была неограниченно возрастать, что явно противоречило опыту. В процессе работы по исследованию теплового излучения, М. Планк пришел к ошеломляющему выводу о том, что в процессах излучения энергия может быть отдана или поглощена не непрерывно и не в любых количествах, а лишь в известных неделимых порциях – квантах. Энергия каждого кванта, согласно Планку, пропорциональна частоте волны, то есть цвету излучаемого света:

где n – частота излучения; h – некоторая универсальная константа, получившая название постоянной Планка. О своем открытии Планк доложил 14 декабря 1900 года на заседании Немецкого физического общества. Этот день считается в истории физики днем рождения квантовой теории, открывшей новую эру в естествознании.

Первым физиком, который восторженно принял открытие элементарного кванта действия и творчески развил его, был Эйнштейн. В 1905 году он перенес гениальную идею квантового поглощения и отдачи энергии при тепловом излучении на излучение вообще и таким образом обосновал новое учение о свете. Представление о свете как о дожде быстро движущихся квантов было очень смелым, в правильность которого вначале поверили немногие. Прежде всего с расширением квантовой гипотезы до квантовой теории света был не согласен сам Планк, относивший свою квантовую формулу только к законам теплового излучения черного тела.

А. Эйнштейн же утверждал, что здесь речь идет о закономерности всеобщего характера. Он применил гипотезу Планка к свету и пришел к выводу, что следует признать корпускулярную структуру света. Свет есть распространяющееся в мировом пространстве волновое явление, но световая энергия, чтобы быть физически действенной, концентрируется лишь в определенных местах, поэтому свет имеет прерывную структуру. Свет может рассматриваться как поток неделимых энергетических зерен, световых квантов, или фотонов. Эйнштейновское учение о фотонах позволило объяснить явление фотоэлектрического эффекта , суть которого заключается в выбивании электронов из вещества под действием электромагнитных волн. Правильность такого толкования фотоэлектрического эффекта (за эту работу в 1922 году Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике) через 10 лет получила подтверждение в экспериментах американского физика Р.Э. Милликена. Квантовая теория света относится к наиболее подтвержденным экспериментально физическим теориям. Но волновая природа света была уже твердо установлена опытами по дифракции и интерференции.

Возникла парадоксальная ситуация: обнаружилось, что свет ведет себя не только как волна, но и как поток корпускул. В опытах по дифракции и интерференции проявляются его волновые свойства, а при фотоэффекте – корпускулярные. При этом фотон оказался корпускулой совершенно особого ряда. Основная характеристика его дискретности – присущая ему порция энергии – вычислялась через чисто волновую характеристику – частоту. Теория А. Эйнштейна, развивающая взгляды М. Планка позволила Н. Бору разработать новую модель атома.

Теория атома Н. Бора

В 1913 г. датский физик Нильс Бор применил принцип квантования при решении вопроса о строении атома и характеристики атомных спектров, устранив тем самым противоречия, которые возникали при планетарной модели атома Резерфорда. Модель атома, предложенная Резерфордом в 1911 году, напоминала солнечную систему: в центре находится атомное ядро, а вокруг него по своим орбитам движутся электроны. Ядро имеет положительный заряд, а электроны – отрицательный. Вместо сил тяготения, действующих в Солнечной системе, в атоме действуют электрические силы. Электрический заряд ядра атома, численно равный порядковому номеру в периодической системе Менделеева, уравновешивается суммой зарядов электронов – атом электрически нейтрален.

Неразрешимое противоречие этой модели заключалось в том, что электроны, чтобы не потерять устойчивость, должны двигаться вокруг ядра. В то же время они, согласно законам электродинамики, обязательно должны излучать электромагнитную энергию. Но в таком случае электроны очень быстро потеряли бы всю свою энергию и упали на ядро. Другое противоречие связано с тем, что спектр излучения электрона должен быть непрерывным, так как электрон, приближаясь к ядру, менял бы свою частоту. Опыт же показывает, что атомы излучают свет только определенных частот. Именно поэтому атомные спектры называют линейчатыми. Другими словами, планетарная модель атома Резерфорда оказалась несовместимой с электродинамикой Максвелла.

Модель атома Н.Бора, разрешившая эти противоречия, базировалась на планетарной модели Резерфорда и на разработанной им самим квантовой теории строения атома. Бор выдвинул гипотезу строения атома, основанную на двух постулатах, совершенно несовместимых с классической физикой:

1) в каждом атоме существует несколько стационарных орбит, двигаясь по которым электрон может существовать, не излучая ;

2) при переходе электрона из одного стационарного состояния в другое атом излучает или поглощает порцию энергии.

Постулаты Бора объясняют устойчивость атома: находящиеся в стационарных состояниях электроны без внешней на то причины не излучают электромагнитной энергии. Становится понятным, почему атомы химических элементов не испускают излучения, если их состояние не изменяются; объясняются и линейчатые спектры атомов, где каждой линии спектра соответствует переход электрона из одного состояния в другое.

Теория атома Бора позволила дать точное описание атома водорода, состоящего из одного протона и одного электрона, достаточно хорошо согласующееся с экспериментальными данными. Дальнейшее же распространение теории на многоэлектронные атомы и молекулы столкнулось с непреодолимыми трудностями. Чем подробнее теоретики пытались описать движение электронов в атоме, определить их орбиты, тем больше было расхождение теоретических результатов с экспериментальными данными. Оказалось, что точно описать структуру атома на основании представления об орбитах точечных электронов принципиально невозможно, поскольку таких орбит в действительности не существует. Вследствие своей волновой природы электроны и их заряды как бы размазаны по атому, однако не равномерно, а таким образом, что в некоторых точках усредненная по времени электронная плотность заряда больше, а в других - меньше. Следовательно, электрон не точка и не твердый шарик, он обладает внутренней структурой, которая может изменяться в зависимости от его состояния.

Теория Бора представляет собой как бы пограничную полосу первого этапа развития современной физики. Это последнее усилие описать структуру атома на основе классической физики, дополняя ее небольшим числом новых предположений. Введенные Бором постулаты ясно показали, что классическая физика не в состоянии объяснить даже самые простые опыты, связанные со структурой атома. Постулаты, чужеродные классической физики, нарушили ее целостность, но позволили обеспечить лишь небольшой круг экспериментальных данных. В результате дальнейшего развития квантовой механики выяснилось, что атомную модель Бора не следует понимать буквально, как это было вначале. Процессы в атоме, в принципе, нельзя наглядно представить в виде механических моделей по аналогии с событиями в макромире. Атом физиков-теоретиков все больше становился абстрактно-ненаблюдаемой суммой уравнений.

(1885-1962)

Физик, лауреат Нобелевской премии за 1922 год

В МИКРОМИРЕ ИНЫЕ ЗАКОНЫ

Нильс Бор родился 7 ноября 1885 года в семье известного датского физиолога. Еще ребенком, наблюдая за многочисленными физическими экспериментами, проводимыми отцом, Нильс увлекся естественными науками. С 1903 по 1908 год Нильс Бор учится в Копенгагенском университете. Выдающиеся способности юноши замечены преподавателями, так что вскоре Нильс становится помощником ассистента на кафедре физики. В 1911 году молодой ученый защищает докторскую диссертацию, посвященную электронной теории металла. Уже в этой ранней работе Нильса Бора содержится вывод о том, что представления классической физики недостаточны для объяснения электронных и атомных процессов, как и явлений электромагнитного излучения.

После защиты диссертации Нильс Бор едет на стажировку в Англию, где работает сначала в Кембриджском университете, а затем Манчестере - в лаборатории Эрнеста Резерфорда, к тому времени уже знаменитого физика. Именно в те годы Резерфорд экспериментально доказал, что внутри атома находится некое массивное тело. Экспериментатор назвал его «ядром». В опубликованной в 1912 году статье «Рассеяние альфа- и бета-частиц в веществе и структура атома» Резерфорд уподобил атом миниатюрной солнечной системе, в которой вокруг положительно заряженной «звезды»-ядра вращаются отрицательно заряженные «планеты» - электроны.

Поначалу ядерно-электронная модель атома не была принята всерьез научным миром. Ведь она шла вразрез с классическими канонами физики! Однако двадцатипятилетний Нильс Бор сразу поверил в атомную модель Резерфорда. Он понял, что исходя из этой «химерической» планетарной системы можно построить новую физику. Впоследствие она получила название «квантовая физика атома». Вот что писал Нильс Бор в своих Мемуарах: «Весной 1912 года я пришел к убеждению, что электронное строение атома Резерфорда управляется с помощью кванта действия». Рассуждал он примерно так: атом ничтожно мал, его диаметр не превышает стомиллионной доли сантиметра. При этом его частипы обладают электрическими зарядами строго определенной величины, а также определенной массой. Как, исходя из этих данных, «вывести» размер атома? Массы и заряды не позволяют получить величину, имеющую размерность длины. Значит, либо должны существовать некие, доселе неизвестные силы, действующие на расстояниях, соизмеримых с атомным радиусом, либо в расчеты должны быть введены некие константы, которые позволят вместе с зарядом и массой получить величину размерности длины. Такой константой могла стать только постоянная Планка.

1913 год. Именно в том году он опубликовал три фундаментальные работы, введя в науку свои знаменитые квантовые постулаты, определявшие строение атома, а также испускания и поглощения им электромагнитного излучения. На примере атома водорода ученый констатировал, что излучение электрона, который движется вокруг ядра, не представляет собой непрерывного спектра, а значит, не может быть описано законами классической электродинамики, согласно которым электроны вследствие своего ускорения должны были бы постепенно терять энергию и в конце концов упасть на ядро. Чтобы устранить возникшее противоречие, Бор предложил опереться на данные эксперимента, а не на классические постулаты, абсолютно бессильные, коль скоро речь заходит о столь малых заряженных объектах. Он выдвинул свои постулаты, в основе которых лежала, как уже говорилось, квантовая теория Макса Планка.

В соответствие с постулатами Бора, электрон в свободном атоме водорода вращается вокруг ядра не по произвольной орбите, а по такой траектории, прохождение которой не связано с излучением энергии. Образование линейчатого спектра, непонятного с точки зрения классической физики, объяснялось тем, что электрон, поглощая фотон, переходит на более высокую орбиту. Соответственно, при потере энергии, электрон переходит на более низкую орбиту.

Теория объясняла также потерю атомом электронов при образовании положительных ионов. Основные постулаты теории Бора были изложены в статье «О строении атомов и молекул», опубликованной 5 апреля 1913 года. Согласно этой теории:

а) электроны могут перемещаться

только по строго определенным орбитам. Чем дальше находится электрон от ядра,

тем слабее притяжение,

которое он испытывает, и тем проще его вырвать из атома;

б) при перемещении по одной и той же орбите электрон не излучает энергии;

в) при перескакивании с одной орбиты

на другую электрон поглощает или излучает энергию: при переходе с более близкой

на более дольнюю

орбиту - поглощает, так как при этом он преодолевает силу

притяжения ядра, в случае обратного перехода - излучает.

Переход с одной орбиты на другую соответствует излучениям со строго определенными частотами, которые вычисляются с помощью постоянной Планка. Фотоны переносят энергию не непрерывно, а в виде квантов. Каждое тело, которому сообщается энергия (например, при нагреве), возвращает ее затем в виде излучения со строго определенной частотой, специфичной для данного вещества. Теория Бора стала подлинной революцией в физике. Она показала, что в микромире действуют законы, абсолютно непохожие на те, которыми описывается мир макрообъектов. Однако достаточно стройная модель атома Резерфорда-Бора не лишена была противоречий. Ведь новое представление о стационарных электронных орбитах опиралось на теорию Планка, тогда как расчет этих «планетарных» орбит производился по методам классической механики. Физик Генри Брэгг иронизировал на сей счет: «Мы как бы должны по понедельникам, средам и пятницам пользоваться классическими законами, а по вторникам, четвергам и субботам - квантовыми». Со временем наука пришла к выводу, что резерфордовско-боровская модель атома - лишь удобное приближение, тогда как реальный атом намного сложнее. Однако постулаты Бора не только устояли, но и легли в основу современной теоретической физики.

В 1920 году Нильс Бор становится во главе созданного им Института теоретической физики в Копенгагене, в 20-30-е годы по праву считающегося международным центром науки. Здесь ученый продолжает работу по изучению строения атома и атомного ядра. На заседании Физического общества 18 октября 1921 года он выступает с докладом «Строение атома и физические и химические свойства элементов», в котором объясняет глубинные причины периодического изменения свойств элементов. Бор связывает Периодическую систему Д. Менделеева с изменениями в строении электронных оболочек элементов. Вот как это формулируется в докладе: «Последовательность элементов распадается на различные периоды, внутри которых их химические свойства изменяются известным характерным образом. Для истолкования этой закономерности естественно предположить отчетливое распределение электронов в атоме таким образом, что расположение групп элементов в системе следует приписать постепенному образованию электронных групп в атоме по мере увеличения атомного ядра». Плодотворность предложенного датским физиком подхода вскоре была доказана фактом открытия гафния. Бор предположил, что неизвестный элемент с порядковым номером 72, хотя он и расположен в Периодической системе рядом с лантаноидами, может быть обнаружен не среди них, а вблизи циркония. Это предположение он сделал на основании того, что ряд лантаноидов заканчивается на элементе 71, электронная оболочка которого содержит максимальное число электронов - то есть полностью заполнена, из чего следует, что элемент с порядковым номером 72 относится уже к другой группе. В 1922 году Нильсу Бору была присуждена Нобелевская премия по физике «за заслуги в изучении строения атомов и испускаемого ими излучения»: В своей нобелевской лекции Бор сообщил о том, что двое его сотрудников обнаружили элемент с порядковым номером 72 именно в циркониевых минералах. Так блестяще подтвердилось предсказание великого ученого. В 30-е годы областью научных интересов датского естествоиспытателя становится ядерная физика. В 1936 году он предлагает свой механизм протекания ядерных реакций, согласно которому бомбардирующая частица и ядро «простреленного» атома образуют составное ядро, в котором мгновенно перераспределяется энергия. Через ничтожно малый промежуток времени один или несколько нуклонов приобретают энергию, достаточную для того, чтобы покинуть ядро. В 1939 году Бор выдвигает капельную модель ядра. Совместно с Д. Уилером он разрабатывает количественную теорию деления урана под действием нейтронов и, благодаря своей блестящей научной интуиции, предсказывает вероятность спонтанного деления ядер.

Во время Второй мировой войны Данию оккупируют немецкие войска. Утром 29 сентября 1943 года Бор получает секретное сообщение о том, что фашисты собираются насильственно вывезти его в Германию, поскольку руководство «Третьего рейха» решило привлечь великого датчанина к реализации гитлеровского атомного проекта. Благодаря связям с движением Сопротивления, Бору и его жене удается в последнюю минуту ускользнуть от германских спецслужб. Под покровом ночи тайно они покидают родину на рыбацком судне и переправляются в Швецию. Оттуда они вскоре летят в Англию на переполненном бомбардировщике. Место для ученого нашлось только в бомбовом отсеке. Кислородный шлем оказался Бору слишком мал, и, пока самолет шел на большой высоте, физик едва не погиб от удушья. Кроме того, как впоследствии выяснилось, летчики имели приказ в «крайнем» случае открыть бомбометательный люк: ученый ни в коем случае не должен был попасть в руки врага. К счастью, все обошлось. Из Англии Бор перебирается в США, где принимает участие в работах по созданию атомной бомбы. Одним из первых великий датчанин понял, какая опасность таится в открытиях физиков-ядерщиков. В июле 1944 года он обратился к президенту США Ф. Рузвельту с меморандумом, в котором высказался за полное запрещение производства и применения атомного оружия. Сын Нильса Бора продолжил дело отца. В 1975 году Оге Бор получил Нобелевскую премию по физике «за развитие теории структуры атомного ядра».

Тим Бернерс-Ли

(р. 1955)

¶Создатель глобальной компьютерной сети

¶ВСЕМИРНЫЙ ПАУК

Он родился в Англии в семье с крепкими патриархальными традициями. Читать полностью »

(р. 1922)¶Физик, лауреат Нобелевской премии по физике

за 1964 год

¶МАЗЕР И ЛАЗЕР

Среди его

научных трудов есть посвященные оптическим свойствам полупроводников и сверхпроводимости,

молекулярной плазме и синхротронному излучению, космическим лучам, пульсирующим

нейтронам и даже проблемам общей теории относительности.

Читать полностью »

(р. 1908)¶Физик, лауреат Нобелевских премий за 1956 и

1972 гг.

¶В ПОИСКАХ ТРАНЗИСТОРНОГО ЭФФЕКТА

Будущий дважды Нобелевский лауреат родился 23 мая 1908 года в городе Мэдисон, штат Висконсин, в семье профессора анатомии. Читать полностью »

Лев Андреевич Арцимович

(1909-1973)¶Физик

¶ВСЕ ОТРИЦАЮЩИЙ ДУХ

Академик Арцимович родился 25 февраля 1909 года в Москве. Читать полностью

(1880-1970)¶Физик¶

ЧИСТОТА ЗВУКА

Основоположник российской акустической школы родился 15 июля 1880 года. Читать полностью »

Луис Альварес

(1911-1988)¶Физик, лауреат Нобелевской премии за 1968

год¶

И САМОЛЕТЫ, И ДИНОЗАВРЫ

Луис Уолтер Альварес родился 13 июня 1911 года в Сан-Франциско в семье университетского профессора. Читать полностью »

Анатолий Петрович Александров

(1903-1994)¶Физик¶

ОТ КИЕВА ДО ЧЕРНОБЫЛЯ

Академик Александров прожил долгую, интересную жизнь. Его творческую судьбу можно было бы назвать счастливой, если бы не авария, случившаяся в 1986 году на Чернобыльской АЭС на созданном им реакторе. Читать полностью »

Макс Фон Лауэ

(1879-1960)

Физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1914 год

ЛУЧИ В ПЛЕНУ У КРИСТАЛЛА

Макс Теодор Феликс фон Лауэ родился 9 сентября 1879 года в Германии. Его отец в 1913 году получил потомственное дворянство и престижную приставку «фон» к фамилии. Читать полностью »

Лев Давидович Ландау

(1908-1968)

Физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1962 год

ВЕЛИКИЙ УПРОСТИТЕЛЬ

Его называли лучшим физиком-теоретиком своего времени, а главным его качеством коллеги считали умение предельно ясно показывать фундаментальную простоту, присущую основным явлениям природы. Читать полностью »

Мария

Кюри-Склодовская

(1867-1934)

Физик, химик, лауреат Нобелевских премий за 1903 и 1911 годы

ДОБЫЧА РАДИЯ - ТА ЖЕ ПОЭЗИЯ

Одна из самых великих женщин и ученых всех времен и народов, Мария Склодовская родилась 7 ноября 1867 года в Варшаве. Читать полностью »

Пьер Кюри

(1859-1906)

Физик, лауреат Нобелевской премии за 1903 год

СВЕТ БУДУЩЕГО

Пьер Кюри родился 15 мая 1859 года. Его отец Эжен Кюри был врачом, причем хорошим, однако после разгрома Парижской коммуны, участником которой был, он не имел богатых пациентов, а потому нуждался. Читать полностью »

Игорь

Васильевич Курчатов

(1903-1960)

Физик

ВОИНСТВЕННЫЙ ATOM

Выдающийся физик Игорь Курчатов родился 12 января 1903 года в небольшом поселке Сим неподалеку от Уфы. Отец его, по образованию землемер, был в то время помощником лесничего. Читать полностью »

Вильгельм Рентген

(1845-1923)

Физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1901 год

В СВЕТЕ ИКС-ЛУЧЕЙ

На фотопластинке проявляется контур изящной дамской руки с длинными пальцами. Снимок похож на негатив: отчетливо видны белые кости и более темные ткани вокруг них. Читать полностью »

Эрнест Резерфорд

(1871-1937)

Физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1908 год

ПЛАНЕТА ПО ИМЕНИ АТОМ

Эрнест Резерфорд родился 30 августа 1871 года в Новой Зеландии в семье шотландского переселенца. Отец Эрнеста был не только хозяином деревообрабатывающего предприятия, но и мастером на все руки. Читать полностью »

Александр Михайлович Прохоров

(р. 1916)

Физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1964 год

НА РАДИОВОЛНЕ

Русский ученый Александр Прохоров родился в Австралии. Туда забросила судьба его родителей, беглых ссыльных Михаила и Марию. Читать полностью »

Макс Планк

(1858-1947)

Физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1918 год

ЛЕГКИЕ ШАГИ ЭНЕРГИИ

Биографы Макса Карла Эрнста Людвига Планка утверждают, что великий физик состоял в родстве разной степени близости с философами Шеллингом и Гегелем, поэтами Шиллером и Гельдерлином. Читать полностью »

Вольфганг Паули

(1900-1958)

Физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1945 год

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НАЛАГАЛ ЗАПРЕТЫ

Биограф австро-швейцарского физика Вольфганга Эрнста Паули, автор книги «В поисках. Физики и квантовая теория» Барбара Клайн писала: «Внешне он очень напоминал Будду, но Будду, в глазах которого светился ум. В научных спорах Паули был бесподобен. Читать полностью »

Энрико Ферми

(1901-1954)

АТОМЫ У НЕГО ДОМА

Читать полностью »

Ричард Филлипс Фейнман

(1918-1988)

ВАЛЬС ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК

Читать полностью »

Джозеф Джон Томсон

(1856-1940)

ОТЦЫ И ДЕТИ

Читать полностью »

Игорь Евгеньевич Тамм

(1895-1971)

«УРОВНИ ТАММА»

Он родился 8 июля 1895 года на самом краю России - во Владивостоке. Вскоре семья переехала на Украину, в Елисаветград (позже Кировоград), где отец Игоря Евгеньевича Читать полностью »

Энрико Ферми

(1901-1954)

Физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1938 год

АТОМЫ У НЕГО ДОМА

Как любой художник без запинки перечислит шедевры Рембрандта, так и рядовой физик с удовольствием расскажет о «шедеврах», автором которых является Энрико Ферми. Читать полностью »

Ричард Филлипс Фейнман

(1918-1988)

Физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1965 год

ВАЛЬС ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК

Он умел заставлять время течь вспять, разделял изотопы урана, описывал сверхтекучий газ и вычислял силы, с которыми взаимодействуют элементарные частицы. Читать полностью »

Джозеф Джон Томсон

(1856-1940)

Физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1906 год

ОТЦЫ И ДЕТИ

Он подписывался Дж. Дж. Томсон, из-за чего коллеги дали ему прозвище Джи-Джи. Физику Джи-Джи выпало жить на водоразделе столетий. На склоне лет он так описывал начало своего пути: Читать полностью »

Игорь Евгеньевич Тамм

(1895-1971)

Физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1958 год

«УРОВНИ ТАММА»

За 15 лет с начала нового тысячелетия люди и не заметили, что попали в иной мир: мы живем в другой Солнечной системе, умеем ремонтировать гены и управлять протезами силой мысли. Ничего этого в XX столетии не было

Генетика

Геном человека полностью секвенирован

Робот сортирует ДНК человека в чашках Петри для проекта The Human Genome

Проект «Человеческий геном» (The Human Genome Project

) начался в 1990 году, в 2000-м был выпущен рабочий черновик структуры генома, полный геном - в 2003 году. Однако и сегодня дополнительный анализ некоторых участков еще не закончен. В основном он был выполнен в университетах и исследовательских центрах США, Канады и Великобритании. Секвенирование генома имеет решающее значение для разработки лекарств и понимания того, как устроено человеческое тело.

Генная инженерия вышла на новый уровень

В последние годы был разработан революционный метод манипуляции ДНК при помощи так называемого CRISP -механизма. Эта методика позволяет избирательно редактировать определенные гены, что раньше было невозможно.

Математика

Доказана теорема Пуанкаре

В 2002 году российский математик Григорий Перельман доказал теорему Пуанкаре, одну из семи задач тысячелетия (важные математические проблемы, решение которых не найдено в течение десятков лет). Перельман показал, что исходная трехмерная поверхность (если в ней нет разрывов) обязательно будет эволюционировать в трехмерную сферу. За эту работу он получил престижную «медаль Филдса», аналог Нобелевской премии в математике.

Астрономия

Открыта карликовая планета Эрида

Впервые Эриду сфотографировали еще 21 октября 2003 года, но заметили на снимках только в начале 2005-го. Ее открытие стало последней каплей в спорах о судьбе Плутона (продолжать ли его считать планетой или нет), что изменило привычный образ Солнечной системы (см. стр. 142–143).

Обнаружена вода на Марсе

В 2005 году аппарат «Марс Экспресс» Европейского космического агентства обнаружил большие залежи водяного льда недалеко от поверхности - это очень важно для последующей колонизации Красной планеты.

Физика

Глобальное потепление - быстрее, чем ожидалось

В 2015 году ученые из Всемирного центра мониторинга ледников при Цюрихском университете (Швейцария) под руководством доктора Михаэля Цемпа, работая совместно с коллегами из 30 стран, установили, что темп таяния ледников на Земле к настоящему времени, по сравнению c усредненными показателями за XX век, вырос в два-три раза.

Обнаружена квантовая телепортация

Такая телепортация отличается от телепортации, о которой любят говорить фантасты, - при ней материя или энергия не передаются на расстояние. Эксперименты по передаче квантовых состояний на большие расстояния были удачно проведены за последние 15 лет не менее чем десятком научных групп. Квантовая телепортация очень важна для создания сверхзащищенных шифров и квантовых компьютеров.

Экспериментально подтверждено существование графена

Его двумерная (толщиной в один атом) кристаллическая решетка проявляет необычные электрофизические свойства. Впервые графен был получен Андреем Геймом и Константином Новоселовым в 2004 году (Нобелевская премия за 2010-й). Его планируется использовать в электронике (в сверхтонких и сверхбыстрых транзисторах), композитах, электродах и т. д. Кроме того, графен - второй по прочности материал на свете (на первом месте - карбин).

Доказано существование кварк-глюонной плазмы

В 2012 году эксперименты физиков, работающих с ускорителем RHIC в Брукхейвенской национальной лаборатории (США), попали в Книгу рекордов Гиннесса с формулировкой «за самую высокую температуру, полученную в лабораторных условиях». Сталкивая ионы золота на ускорителе, ученые добились возникновения кварк-глюонной плазмы с температурой 4 триллиона °С (в 250 тысяч раз горячее, чем в центре Солнца). Спустя примерно микросекунду после Большого взрыва Вселенная была наполнена как раз такой плазмой.

Найден бозон Хиггса

Существование этой элементарной частицы, отвечающей за массу всех прочих частиц, теоретически было предсказано Питером Хиггсом еще в 1960-х годах. А найдена она была во время экспериментов на Большом адронном коллайдере в 2012-м (за что Хиггс, совместно с Франсуа Энглером, получил Нобелевскую премию 2013 года).

Биология

Людей поделили на три энтеротипа

В 2011 году ученые из Германии, Франции и нескольких других исследовательских центров доказали, что по генетике населяющих нас бактерий люди делятся на три категории, или энтеротипа. Энтеротип человека проявляется в разной реакции на еду, лекарства и диеты, и потому стало ясно, что никаких универсальных рецептов в этих областях существовать не может.

Создана первая синтетическая бактериальная клетка

В 2010 году ученые из Института Крейга Вентера (был одним из лидеров гонки по расшифровке человеческого генома) создали первую полностью синтетическую хромосому с геномом. Когда ее встроили в бактериальную клетку, лишенную генетического материала, она начала функционировать и делиться по предписанным новым геномом законам. В перспективе синтетический геном позволит создавать вакцины против новых вирусных штаммов за часы, а не за недели, производить эффективное биотопливо, новые пищевые продукты и т. д.

Удачно записаны и перезаписаны воспоминания

Начиная с 2010 года несколько исследовательских групп (США, Франция, Германия) научились записывать в мозг мышей ложные воспоминания, стирать реальные, а также превращать приятные воспоминания в неприятные. До человеческого мозга дело пока не дошло, но осталось недолго.

Получены «этичные» (не из эмбрионов) плюрипотентные стволовые клетки

В 2012 году Синъя Яманака совместно с Джоном Гёрдоном стали лауреатами Нобелевской премии за открытие 2006 года - получение плюрипотентных стволовых клеток мыши путем эпигенетического перепрограммирования. За последующее десятилетие не менее десятка научных групп добились впечатляющих успехов в данной области, в том числе с человеческими клетками. Это предвещает скорые прорывы в терапии рака, регенеративной медицине, а также в клонировании человека (или его органов).

Палеонтология

Впервые обнаружены мягкие ткани динозавра

Мэри Швейцер руководила научной группой, которая описала коллаген, выделенный из бедренной кости Tyrannosaurus reх

Молекулярный палеонтолог Университета Северной Каролины Мэри Швейцер в 2005 году в окаменевшей конечности подростка-тираннозавра из Монтаны (возрастом 65 млн лет) обнаружила мягкие ткани. Ранее считалось, что любые белки разложатся максимум за несколько тысяч лет, поэтому никто их в окаменелостях и не искал. После этого мягкие ткани (коллаген) были обнаружены и в других древнейших образцах.

У людей обнаружены гены неандертальцев и «денисовского человека»

Участники международного симпозиума «Переход к верхнему палеолиту в Евразии: культурная динамика и развитие рода Homo

» осматривают место раскопок в центральном зале Денисовой пещеры

Из работ двух научных групп стало ясно, что от 1 до 3% генома среднестатистического европейца или азиата восходит к неандертальцам. Но у каждого современного индивидуума присутствуют несхожие неандертальские аллели (различные формы одного и того же гена), поэтому общая сумма «неандертальских» генов куда выше, до 30%. «Наследники» неандертальцев (скрещивание происходило около 45 тысяч лет назад) - в основном европейцы; у азиатов в геноме присутствуют следы скрещивания с еще одним гоминидом - «денисовским человеком». Самые «чистые» Homo sapiens - уроженцы Африканского континента.

Медицина

По дыханию распознана ранняя стадия рака легких

Год назад группа израильских, американских и британских ученых разработала устройство, которое способно точно идентифицировать рак легких и определить, в какой стадии он находится. Основой устройства стал анализатор дыхания со встроенным наночипом NaNose

, способный «вынюхать» раковую опухоль с 90-процентной точностью, даже когда раковый узелок практически незаметен. В скором времени стоит ожидать анализаторов, которые смогут по «запаху» определять и другие виды рака.

Разработано первое полностью автономное искусственное сердце

Специалисты американской компании Abiomed разработали первое в мире полностью автономное постоянное искусственное сердце для имплантаций (AbioCor ). Искусственное сердце предназначено для пациентов, у которых невозможно лечение собственного сердца или имплантация донорского.

Бионика

Созданы биомеханические устройства и протезы, контролируемые усилием мысли

Американец Зак Вотер испытал бионический ножной протез, поднявшись по лестнице на 103-й этаж небоскреба Уиллис-тауэр, расположенного в Чикаго

В 2013 году появились первые опытные образцы «умных» протезов с обратной связью (эмуляцией осязательных ощущений), которые позволяют человеку чувствовать то, что «ощущает» протез. В 2010-х годах созданы и отдельные от человека устройства, управляемые только через мысленный интерфейс (иногда с инвазивными контактами, но чаще это похоже на головной обруч с сухим электродом), - компьютерные игры и тренажеры, манипуляторы, транспорт и пр.

Электроника

Перейден петафлопсный барьер

В 2008 году новый суперкомпьютер в Лос-Аламосе (США) заработал со скоростью более квадриллиона (тысяча триллионов) операций в секунду. Следующий барьер, эксафлопсный (квинтиллион операций в секунду) будет достигнут в ближайшие годы. Системы с такой невероятной скоростью необходимы в первую очередь для высокопроизводительных вычислений - обработки данных научных экспериментов, климатического моделирования, финансовых операций и т. д.

Фото: Alamy, SPL, Newscom / Legion Media, SPL / Legion Media (X2), Photo courtesy of North Carolina State University, Reuters / Pix- Stream, Александр Кряжев / РИА Новости, Reuters / Pix-Stream, Michael Hoch, Maximilien Brice / © 2008 CERN, for the benefit of the CMS Collaboration, AP / East News

Практически каждый, кто интересуется историей развития науки, техники и технологий - хоть раз в своей жизни задумывался над тем, каким путем могло бы пойти развитие человечества без знания математики или, например, не будь у нас такого необходимого предмета как колесо, ставшего чуть ли не основой развития человечества. Однако зачастую рассматриваются и удостаиваются внимания лишь ключевые открытия, в то время как открытия менее известные и распространенные порой попросту не упоминаются, что, впрочем, не делает их незначительными, ведь каждое новое знание дает человечеству возможность забраться на ступеньку выше в своем развитии.

XX век и его научные открытия превратился в настоящий Рубикон, перейдя который, прогресс ускорил свой шаг в несколько раз, отождествляя себя со спортивным болидом за которым невозможно угнаться. Для того, что бы сейчас удержаться на гребне научной и технологической волны, необходимы не дюжие навыки. Конечно, можно читать научные журналы, различного рода статьи и работы ученых, которые бьются над решением той или иной задачи, однако даже в этом случае угнаться за прогрессом не получится, а стало быть остается наверстывать упущенное и наблюдать.

Как известно, для того, что бы смотреть в будущее, необходимо знать прошлое. Поэтому сегодня речь пойдет именно о XX веке, веке открытий, который изменил образ жизни и окружающий нас мир. Стоит сразу отметить, что это не будет список лучших открытий века или какой-либо иной топ, это будет краткий осмотр части тех открытий, которые изменяли, а возможно и изменяют мир.

Для того, что бы говорить об открытиях, следует охарактеризовать само понятие. За основу возьмем следующее определение:

Открытие - новое достижение, совершаемое в процессе научного познания природы и общества; установление неизвестных ранее, объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира.

Топ 25 великих научных открытий XX века

- Квантовая теория Планка. Он вывел формулу, определяющую форму спектральной кривой излучения и универсальную постоянную. Открыл мельчайшие частицы – кванты и фотоны, с помощью которых Эйнштейн объяснил природу света. В 20-х годах Квантовая теория переросла в квантовую механику.

- Открытие рентгеновского излучения – электромагнитное излучение с широким диапазоном длин волн. Открытие Х-лучей Вильгельмом Рёнтгеном сильно повлияло на жизнь человека и сегодня без них невозможно представить современную медицину.

- Теория относительности Эйнштейна. В 1915 году Эйнштейн ввел понятие относительности и вывел важную формулу, связавшую энергию и массу. Теория относительности объяснила суть гравитации – она возникает вследствие искривления четырехмерного пространства, а не результате взаимодействия тел в пространстве.

- Открытие пенициллина. Плесневый гриб Penicillium notatum, попадая к культуре бактерий, вызывает полную их гибель – это было доказано Александром Флеммингом. В 40-х годах был разработана производственная , который в дальнейшем стал выпускаться в промышленном масштабе.

- Волны де Бройля. В 1924 году было выяснено, что корпускулярно-волновой дуализм присущ всем частицам, а не только фотонам. Бройль представил их волновые свойства в математическом виде. Теория позволила развить концепцию квантовой механики, объяснила дифракцию электронов и нейтронов.

- Открытие структуры новой спирали ДНК. 1953 году была получена новая модель строения молекулы, путем объединения сведений рентгеноструктурного Розалин Франклин и Мориса Уилкинса и теоретических разработок Чаргаффа. Ее вывели Френсис Крик и Джеймс Уотсон.

- Планетарная модель атома Резерфорда. Он вывел гипотезу о строении атома и извлек энергию из атомных ядер. Модель объясняет основы закономерности заряженных частиц.

- Катализаторы Циглера-Ната. В 1953 году они осуществили поляризацию этилена и пропилена.

- Открытие транзисторов. Прибор, состоящий из 2-х p-n переходов, которые направлены навстречу друг другу. Благодаря его изобретению Юлием Лилиенфельдом, техника начала уменьшаться в размерах. Первый действующий биполярный транзистор в 1947 представили Джон Бардин, Уильям Шокли и Уолтер Браттейн.

- Создание радиотелеграфа. Изобретение Александра Попова с помощью азбуки Морзе и радиосигналов впервые спасло корабль на рубеже 19 и 20 веков. Но первым запатентовал аналогичное изобретение Гулиельмо Марконе.

- Открытие нейтронов. Эти незаряженные частицы с массой, немного большей, чем у протонов позволили без препятствий проникать в ядро и дестабилизировать его. Позже было доказано, что под воздействием этих частиц ядра делятся, но возникает еще больше нейтронов. Так была открыта искусственная .

- Методика экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Эдварс и Стептоу придумали, как извлечь из женщины неповрежденную яйцеклетку, создали в пробирке оптимальные для ее жизни и роста условия, придумали, как ее оплодотворить и в какое время вернуть обратно в тело матери.

- Первый полет человека в космос. В 1961 году именно Юрий Гагарин первым осуществил этот , ставший реальным воплощением мечты о звездах. Человечество узнало, что пространство между планетами преодолимо, и в космосе могут спокойно находиться бактерии, животные и даже человек.

- Открытие фуллерена. В 1985 году учеными была открыта новая разновидность углерода – фуллерен. Сейчас из-за своих уникальных свойств он используется во многих приборах. На основе этой методики, были созданы нанотрубки из углерода – скрученные и сшитые слои графита. Они показывают самые разнообразные свойства: от металлических до полупроводниковых.

- Клонирование. В 1996 ученым удалось получить первый клон овцы, названной Долли. Яйцеклетку выпотрошили, вставили в нее ядро взрослой овцы и подсадили в матку. Долли стала первым животным, которому удалось выжить, остальные эмбрионы разных животных погибли.

- Открытие черных дыр. В 1915 году Карлом Шварцшильдом была выдвинута гипотеза о существовании , гравитация которой настолько велика, что ее не могут покинуть даже объекты, движущиеся со скоростью света - черных дыр.

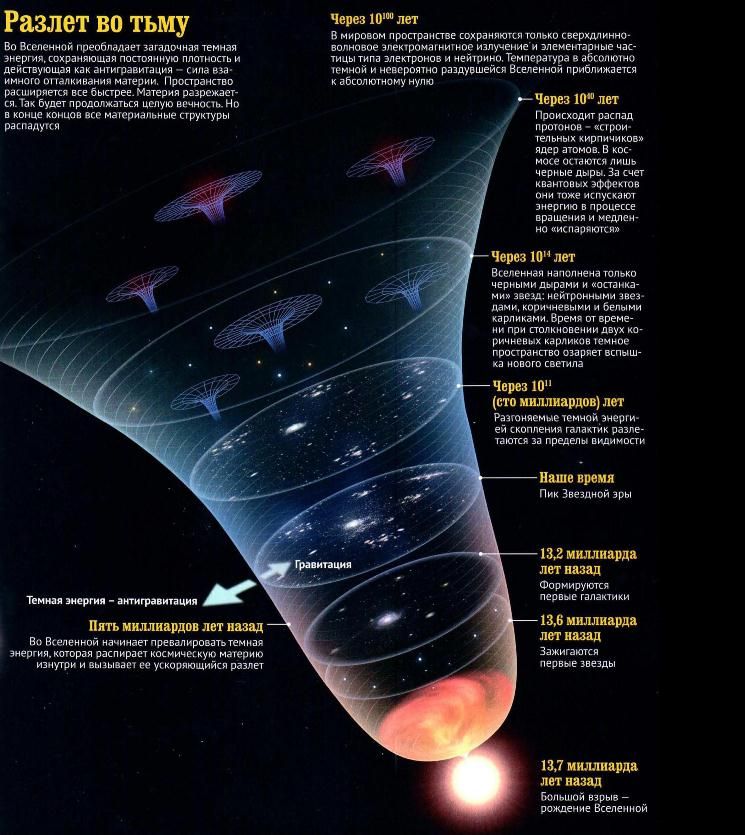

- Теория . Это космологическая общепринятая модель, в которой описано ранее развитие Вселенной, находившейся в сингулярном состоянии, характеризующемся бесконечной температурой и плотностью вещества. Начало модели было положено Эйнштейном в 1916 году.

- Открытие реликтового излучения. Это космическое микроволновое фоновое излучение , сохранившееся с начала образования Вселенной и равномерно ее заполняющее. В 1965 году его существование было экспериментально подтверждено, и оно служит одним из основных подтверждений теории Большого взрыва.

- Приближение к созданию искусственного интеллекта. Это технология создания интеллектуальных машин, впервые получившая определение в 1956 году Джоном Маккарти . Согласно ему, исследователи для решения конкретных задач могут использовать методы понимания человека, которые биологически могут не наблюдаются у людей.

- Изобретение голография. Этот особый фотографический метод предложен в 1947 году Дэннисом Габором, в котором при помощи лазера регистрируются и восстанавливаются трехмерные изображения объектов, близкие к реальным.

- Открытие инсулина. В 1922 году Фредериком Бантингом был получен гормон поджелудочной железы, и сахарный диабет перестал быть фатальным заболеванием.

- Группы крови. Это открытие в 1900-1901 разделило кровь на 4 группы: О, А, В и АВ. Стало возможным правильное переливание крови человеку, которое не заканчивалось бы трагически.

- Математическая теория информации. Теория Клода Шеннона дала возможность определения емкости коммуникационного канала.

- Изобретение Нейлона . Химик Уоллес Карозерс в 1935 году открыл способ получения этого полимерного материала. Он открыл некоторые его разновидности с высокой вязкостью даже при больших температурах.

- Открытие стволовых клеток. Они являются прародительницами всех имеющихся клеток в организме человека и имеют способность самообновляться. Их возможности велики и еще только начинают исследоваться наукой.

Несомненно, что все эти открытия - лишь малая часть того, что XX век показал обществу и нельзя сказать, что лишь эти открытия были значимыми, а все остальные стали лишь фоном, это совсем не так.

Именно прошлый век показал нам новые границы Вселенной, увидела свет , были открыты квазары (сверхмощные источники излучения в нашей Галактике), открыты и созданы первые углеродные нанотрубки, обладающие уникальной сверхпроводимостью и прочностью.

Все эти открытия, так или иначе - лишь вершина айсберга, который включает в себя более чем сотню значимых открытий за прошедшее столетие. Естественно, что все они стали катализатором изменений в мире, в котором мы с вами сейчас живем и несомненным остается тот факт, что на этом изменения не заканчиваются.

20й век можно смело назвать если не «золотым», то уж точно «серебряным» веком открытий, однако оглядываясь назад и сравнивая новые достижения с прошлыми, думается, что в будущем нас ждет еще не мало интереснейших великих открытий, собственно, преемник прошлого века, нынешний XXI лишь подтверждает эти взгляды.

Education in Great Britain - Образование в Великобритании (5), устная тема по английскому языку с переводом

Education in Great Britain - Образование в Великобритании (5), устная тема по английскому языку с переводом Иван петрович павлов, открытия

Иван петрович павлов, открытия Мария значение имени - характер и судьба

Мария значение имени - характер и судьба