Мировой океан. Рельеф дна, течения. Методика неоконченных предложений

Мировой океан – все водное пространство. Мировой океан занимает свыше 70% общей поверхности Земли (почти 71%). В Северном полушарии океан занимает 61% поверхности, в Южном – 81%. Мировой океан разделяется на океаны, моря, заливы, проливы . Общий объем воды Мирового океана 1 млрд. 370 млн. км 3 . В его водах растворено 73 химических элемента из 92 известных в природе и 118, известных на сегодня в Периодической таблице Д. И. Менделеева.

Части Мирового океана

Мировой океан делится на пять океанов – Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый и Южный. Южный океан как самостоятельной части Мирового океана появился относительно недавно (с 2000 года). Он включает южные части Тихого, Атлантического, Индийского океанов, а также моря, окружающие Антарктиду.

Размеры океанов : Тихий – 180 млн км2; Атлантический – 93 млн км2; Индийский – 75 млн км2; Северный Ледовитый – 13 млн км2. Границы океанов условны. Основанием для деления океанов служат самостоятельная система течений, распределение солености, температуры. Средняя глубина Мирового океана – 3711 м. Наибольшая глубина – 11 022 м (Марианская впадина в Тихом океане).

Моря – части океанов, в большей или меньшей степени отделенные от него сушей, отличающиеся особым гидрологическим режимом. Различают моря внутренние и окраинные. Внутренние моря глубоко вдаются в глубь материка (Средиземное, Балтийское). Окраинные моря прилегают к материку обычно с одной стороны, а с другой – сравнительно свободно сообщаются с океаном (Баренцево, Охотское).

Заливы – более или менее значительные пространства океана или моря, которые врезаются в сушу и имеют широкую связь с океаном. Небольшие заливы называются бухтами. Глубокие, извилистые, длинные заливы с обрывистыми берегами – фьорды.

Проливы – более или менее узкие водные пространства, которые соединяют два соседних океана или моря.

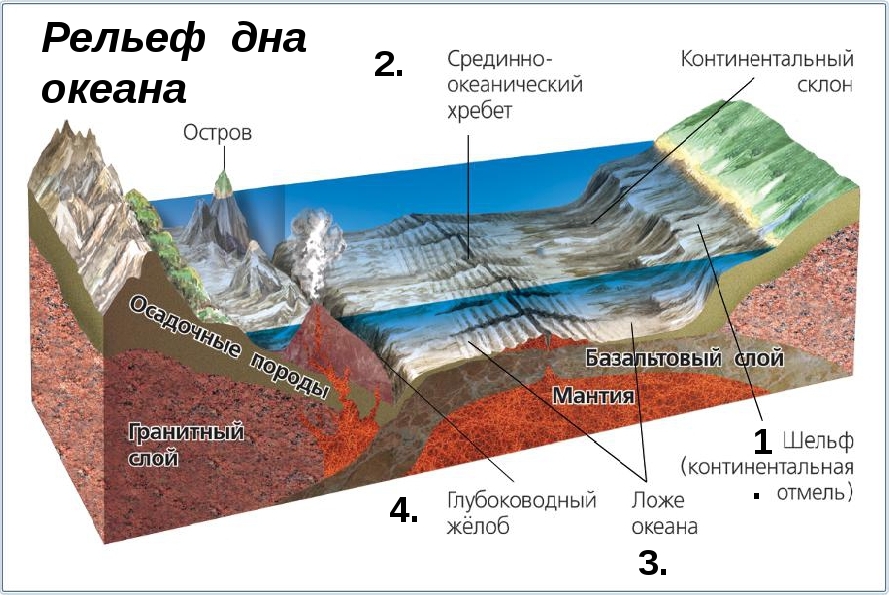

3/4 площади Мирового океана занимают глубины от 3000 до 6000 м, т. е. эта часть океана принадлежит к его ложу. В рельефе дна океана выделяют составные части:

- Подводная окраина материка сложена земной корой материкового типа. Состоит из шельфа (подводной мелководной равнины глубиной до 200 м) и материкового склона (глубина до 2500-3000 м).

- Переходная зона сложена корой переходного типа, включает окраинные моря, островные дуги, глубоководные желоба.

- Ложе океана сложено корой океанического типа. Состоит из срединных океанических хребтов и глубоководных котловин (4-4,5 км).

Таблица «Рельеф дна океана. Глубоководные впадины»

Морские (океанические) течения.

Морские течения – горизонтальное перемещение водных масс в определенном направлении. Течения можно классифицировать по многим признакам. По сравнению с температурой окружающей воды океана выделяют теплые, холодные и нейтральные течения. В зависимости от времени существования выделяют кратковременные или эпизодические, периодические (сезонные муссонные в Индийском океане, приливно-отливные в прибрежных частях океанов) и постоянные течения. В зависимости от глубины выделяют поверхностные (охватывают слой воды на поверхности), глубинные и придонные течения. Течения по своему происхождению бывают:

- дрейфовые – вызываются постоянными ветрами (Северное и Южное пассатные, течение Западных Ветров);

- ветровые – вызываются действием сезонных ветров (летние муссонные в Индийском океане);

- сточны е – образуются вследствие разницы уровня воды в разных частях океана, текут из районов избытка воды (Гольфстрим, Бразильское, Восточно-Австралийское);

- компенсационные – возмещают (компенсируют) отток воды из разных частей океана (Калифорнийское, Перуанское, Бенгельское);

- плотностные (конвекционные) – образуются вследствие неравномерного распределения плотности океанической воды из-за разной температуры и солености (Гибралтарское течение);

- приливно-отливные периодические течения – образуются в связи с притяжением Луны.

Как правило, морские течения существуют благодаря сочетанию нескольких причин . Течения оказывают большое влияние на климат, особенно прибрежных территорий, проходя вдоль западного или восточного берега материков. Направление течений определяется общей циркуляцией атмосферы, отклоняющей силой вращения Земли вокруг оси, рельефом океанского дна, очертаниями материков.

Цели:

- сформировать представления о формах рельефа дна океана, таких как котловина, шельф, склон, СОХ, глубоководные желоба, островные дуги;

- учить определять по каре глубину океана по цвету. Учить чертить профиль дна океана;

- способствовать проявлению знаний, умений и навыков всеми категориями учащихся;

- развивать умение работать с картой;

- воспитывать чувство взаимопомощи.

Оборудование: карточки с терминами, карта полушарий, атласы, раздаточный материал, ребусы, компьютер – тест по теме «Земная кора».

ХОД УРОКА

I. Организационный момент. Сообщение темы и целей

– Наш урок сегодня я начну словами великого

Гете «Природа – единственная книга, каждая

страница которой полна глубокого содержания».

– Как вы думаете, почему именно такими словами я

начала наш урок?

– Вам предстоит сегодня сделать несколько

открытий. Вы будете учеными, которые исследуют и

объясняют настоящее, связывают настоящее с

прошлым, делают открытия и познают новое.

– Приготовили свои цветодневники и отметили в

них свое настроение на начало урока.

II. Опрос по изученному материалу

– Сейчас мы повторим изученный материал по

разделу «Земная кора»:

– 4 ученика будут работать с к/картами. Им надо

подписать названия изученных объектов; 4 ученика

будут работать по карточкам «Установи

соответствие»; 2 ученика будут работать с

чайнвордом.

– Пока они выполняют работу, мы тоже с вами

поработаем.

Конкурс «Лишнее слово»

– Я слова читаю вам,

Вы прислушайтесь к словам.

Может лишние попали,

Объясните, как узнали?

- Ядро, впадина, земная кора, мантия

- Вершина, склон, магма , подошва

- Кратер, жерло, эпицентр , конус

- Известняк, гранит , песок, уголь

- Низменность, хребет , возвышенность, плоскогорье

- Кордильеры, Орисаба , Анды, Гималаи

– Теперь мы с вами немножко покрутимся и отыщем то, что мы должны с вами расшифровать.

Ребусы:

Даны (Анды), Вазкак (Кавказ),

Рестэве (Эверест), Ламиган (Гималаи), Тайла (Алтай),

Ипарм (Памир)

12818848589533233776: Найдите на карте название вершин.

(Везувий, Эверест, Килиманджаро, Этна, Фудзияма).

– И еще одно задание-испытание – это тест,

который мы будем выполнять все вместе с

использованием компьютера. (Образовательная

коллекция 1 С «Начальный курс географии», 6 класс)

III. Изучение нового материала

– Как мы уже знаем, земная кора подвижна. И

движение это определяется движением вещества

мантии. В результате такого движения в наиболее

подвижных участках земной коры возникают …

(Горы). Для устойчивых участков ЗК характерны …

(Равнины). И все это мы называем рельефом Земли.

– А кто даст определение рельефа?

– Назовите самые крупные, основные формы

рельефа. (Материки и океаны).

– Формы рельефа материков мы уже выучили,

назовите их. (Горы и равнины).

– Мы выучили только рельеф суши.

– А кто сможет назвать формы рельефа океана?

– Так что же мы должны узнать сегодня на уроке?

– Сегодня мы познакомимся с рельефом дна

Мирового океана, еще одной страницей природы. А

для этого мы совершим необыкновенное

путешествие по дну Мирового океана на

фантастическом подводном вездеходе –

океаноходе.

– Но сначала мы в своих тетрадях запишем тем

урока. И по ходу нашего путешествия будем

зарисовывать, и подписывать формы рельефа,

которые нам встретятся на дне океана.

– Все готовы к путешествию? Что надо взять с

собой в дорогу? Ну, конечно же, это знания,

внимание и взаимопомощь.

– Итак, в путь! Наше путешествие начинается от

Тихоокеанского побережья России на юго-восток по

Тихому океану. Сначала океаноход погружается на

подводное продолжение низменной прибрежной

равнины. Посмотрите в атлас и определите по шкале

глубину, на которую мы опустились.

– Глубина медленно возрастает до 200 м.

– Эта мелководная зона, тянущаяся вдоль

материка, называется материковой отмелью или

шлейфом, что в переводе с английского обозначает

«полка».

Шлейф имеет разную ширину и покрыт обломочными

породами, принесенными реками с суши или

образовавшимися при разрушении берегов. Здесь

обнаружены и добываются полезные ископаемые –

нефть, природный газ; россыпные месторождения

золота, платины, олова, драгоценных камней обычно

находятся поблизости от устьев, впадающих в моря

рек. Благодаря хорошей освещенности и

прогреваемости воды на шельфе характерно обилие

морских организмов.

На подводной окраине расположены острова, их

называют материковыми. К ним относится о.Сахалин.

– Отметьте в тетрадях эту форму рельефа.

– Путешествие продолжается, но происходит оно

быстрее, потому что уклон дна увеличился. Мы

попали на материковый склон. Он изрезан

глубокими долинами – каньонами, они могут

служить продолжением речных долин.

– Как вы думаете, откуда здесь русла рек? Это

опустившаяся часть суши.

– На материковом склоне ЗК тоньше – 10-15 км. Здесь

гранитный слой, покрывающий материки и подводные

продолжения, оканчивается.

Материковый склон – это переходная часть от

шельфа к ложу океана.

Спустившись со склона, погружаемся в

глубоководную котловину окраинного моря.

Обозначьте и подпишите ее на профиле дна.

Пересечем котловину и начнем подниматься по

склону гигантского хребта, отдельные вершины

которого выступают над водой и образуют

архипелаги островов – островные дуги. Здесь

встречаются действующие вулканы.

Взберемся ненадолго на вершину: с нее хорошо

видно, что цепочки островов образуют дуги,

выгнутые в сторону открытого океана.

– Что это за острова?

– Это Курильские острова, на них находится 39

вулканов, многие из них действующие. Наш

океаноход часто потряхивает – сказываются

землетрясения, которые сотрясают вулканический

хребет. Перевалив через хребет, вновь начинаем

спускаться по склону, но уже более крутому.

Океаноход погружается теперь гораздо глубже. Мы

спускаемся в глубоководный желоб. Наш аппарат

испытывает сильное давление – ведь на него давит

10 км – толща воды. В самом глубоком месте нам

предстоит пересечь границу сближающихся

литосферных плит (материковой и океанической).

След погружения океанической плиты отмечен

сильной сейсмичностью. Глубокие разломы,

доходящие до мантии, приводят к падению давления

в ней, вызывая ее плавление.

Здесь магма поднимается по трещинам и

извергается. Вот почему на островных дугах и

рядом с ними много вулканов.

– Как называется глубоководный желоб, в который

мы спустились?

– Это Курило-Камчатский желоб. Какова его

глубина?

– Назовите самый глубокий желоб Тихого океана.

(Марианский желоб – 11022м).

– Поднимемся со дна глубоководного желоба, т.к.

здесь оставаться опасно. И продолжим свое

путешествие по Северо-Западной котловине.

Котловины – это большие равнины, глубина которых

от 4 до 7 тыс. метров. Определите глубину

Северо-Западной котловины.

На дно котловин не проникает солнечный свет.

Только фары океанохода освещают наш путь. В свете

фар можно увидеть множество мелких частиц,

медленно опускающихся на дно. Это нерастворимые

остатки мелких морских организмов. Опускаясь на

дно, они наращивают верхний слой океанической

земной коры. Зарисуйте и подпишите эти формы

рельефа.

– Продолжим путешествие. Довольно часто на нашем

пути встречаются отдельные подводные горы –

потухшие или действующие вулканы. Потухшие

вулканы имеют плоские вершины, т.к. они выровнены

течениями.

Иногда такие подводные горы объединяются,

образуя целые хребты. Например, Императорский и

Гавайский хребты, которые тянутся на тысячи

километров. Вершины хребтов могут

подниматься над уровнем океана в виде цепочки

островов – Гавайские острова.

Под водой на вершинах потухших вулканов иногда

вырастают колонии кораллов, образуя атоллы –

острова в форме сплошного или разорванного

кольца с внутренним водоемом – лагуной. (Показ

атолла в атласе.) Атоллы нередко становились

приютом людей, потерпевших кораблекрушение. Но

не все вулканы «уснули», многие продолжают

извергаться, например, вулканы Гавайских

островов.

– Дальше продолжаем свое путешествие по

Северо-Восточной котловине. Цвет окраски опять

изменился. Почему? Правильно, изменилась

глубина.

– Наконец-то мы пересекли огромную котловину и

начинаем подниматься на огромную подводную

горную цепь, состоящую из параллельных гор и

разделяющих их долин. Такие подводные горы

располагаются обычно посреди океанов и поэтому

называются срединно-океаническими хребтами

(СОХ).

Но в Тихом океане он расположен в восточной части

океана и называется Восточно-Тихоокеанским

поднятием.

СОХ образует единую горную систему общей

протяженностью более 60 тыс. км, имеют ширину до 2

тыс. км и возвышаются над котловинами на 3-4 км.

Вдоль оси поднятия обычно проходит разлом в виде

ущелья, глубиной до 3 км и шириной до 50 км. На

склонах хребтов – вулканы. Там, где вершины

СОХ выходят на поверхность, образуются острова.

Например, о. Пасхи или о. Исландия в Атлантическом

океане.

Наш океаноход сильно потряхивает – это связано с

землетрясениями и излияниями лавы. Здесь

оставаться опасно. Вы уже знаете, как опасны

землетрясения на дне океана.

– Быстро по склону спускаемся в океаническую

котловину, затем в глубоководный желоб, т.к. здесь

континент подминает под себя край океанского

дна. Здесь идет настоящая борьба, которая

сопровождается извержениями вулканов и

землетрясениями. Дальше следует материковый

склон и очень узкий шельф. А вот и берега Южной

Америки

– Итак, мы совершили путешествие по дну Тихого

океана и начертили его профиль.

– Посмотрите на карту, будут ли профили других

океанов похожи на профиль дна Тихого океана?

IV. Закрепление изученного

– С какими элементами рельефа дна Мирового

океана мы познакомились?

– Как называется самая глубокая часть океана?

– В каких океанах желоб отсутствует? (В

Атлантическом и СЛ океане)

– Назовите сейсмически активные зоны дна

Мирового океана. (Желоба и СОХ.) А почему?

– А можно ли самую высокую гору мира потопить в

океане?

– Да, Эверест в Марианской впадине.

– А сейчас я проверю, как вы усвоили тему нашего

урока. И если вы ответите верно, то картинка

оживет. (Практикум на диске 1С).

V. Итоги урока

– Приготовили свой цветодневник. Заполните его

в соответствии с вашим настроением.

– А теперь ответьте, что вы усвоили легко из

данного материала?

– А что осталось не полностью усвоенным?

– Что позволило вам лучше усвоить материал?

– Что бы вы хотели еще узнать по данной теме?

VI. Домашнее задание

§22, в к/к нанести СОХ и желоба, начертить в тетради профиль Атлантического океана.

Методическая разработка

урока географии

в 6 классе

ТЕМА: «Рельеф дна Мирового океана»

(технология уровневой дифференциации, групповые, игровые и информационные технологии)

учитель географии

Зеленина С.В.

Цели урока

Обучающая:

Сформировать представление о формах рельефа дна океана.

Развивающие:

Объяснять происхождение таких форм рельефа как шельф, срединно-океанические хребты, глубоководные желоба, происхождение островов;

- развитие логического мышления и памяти.

Воспитательные:

Формирование познавательного интереса к изучению географии и развитие любознательности;

- воспитание бережного отношения к окружающей природе.

Учебно-наглядный материал

Атласы, учебники, карточки с заданиями, физическая карта мира, профиль рельефа дна, презентация на тему «Рельеф дна океана» (Приложение ).

Ход урока

І. Организационный момент.

ІІ. Актуализация знаний учащихся.

Учитель . На предыдущих уроках мы вели разговор о неровностях поверхности суши материков. Послушайте два описания и определите, о каких формах рельефа повествует каждый отрывок. Какие слова вас убедили сделать нужный вывод.

“Высоко в небо взметнулись острые пики, увенчанные снежными шапками. В ожерелье ледников они многие тысячелетия хранили безмолвие, нарушаемые только снежными бурями и обвалами...”

“В телеге еду по холмам,

Порой для глаза нет границ,

И все поля по сторонам,

А над полями стаи птиц,

Я еду день, я еду два,

И все поля, поля, поля…” (Майков)

Дети. Первый отрывок дает описание гор, т.к. автор употребил слова, характеризующие горный рельеф: (острые пики, “снежные шапки”, “ожерелье ледников”, снежные обвалы).

В четверостишие дается описание равнинного рельефа, т. к. холмы это выпуклая форма рельефа высотой не более 200м и характерны только для равнинного рельефа. Но самое главное слово, подчеркивающее ровную поверхность описываемой местности, является слово поля.

Учитель. Чем являются горы и равнины? - это формы рельефа. Давайте проверим как вы выполнили домашнее задание.

ІII. Опрос домашнего задания.

6 человек работают с карточками разного уровня

А мы с вами работаем вместе.

РАЗМИНКА

Мы с вами продолжаем изучать тему «Литосфера». Я хочу проверить, насколько вы разбираетесь в отдельных понятиях по изученной теме.

- Я читаю вам группы слов, а вы должны найти лишнее и объяснить почему.

- Ядро, впадина, земная кора, мантия

- Вершина, склон, магма , подошва

- Кратер, жерло, эпицентр , конус

- Известняк, гранит , песок, уголь

- Низменность, хребет , возвышенность, плоскогорье

Что же такое рельеф?

Какие формы рельефа вы знаете?

РАБОТА НА ЗНАНИЕ КАРТЫ

(НАЗЫВАЮТ, ИЩУТ В АТЛАСАХ, ПОКАЗЫВАЮТ НА КАРТЕ У ДОСКИ)

– Равнина на которой находится город Москва (Восточноевропейская равнина )

– Низменность, расположенная к востоку от Уральских гор (Западно-Сибирская равнина)

– - Самая большая низменность в Южной Америке (Амазонская низменность)

– Самая большая по площади низменность в мире, лежащая ниже уровня моря

(Прикаспийская низменность)

– Плоскогорье в Сибири между реками Енисей и Лена (Среднесибирское плоскогорье

)

III. Изучение нового материала

Послушайте стихотворение Сергея Дубцова.

Владения его необозримы.

Сокровища замками тайных рун

Закрыты намертво в местах недостижимых.

Подводный мир хранит седой Нептун.

Здесь горные хребты, атоллы, рифы.

О чудесах твоих под рокот струн,

Слагают люди сказки, песни, мифы.

(На экране картина океана ) (1). Как вы считаете, о чем пойдет речь на уроке? Да, верно, об океанах. А раз мы изучаем Литосферу, о чем мы должны сегодня узнать? - О строении дна океана. Что вы уже знаете по данной теме?

Что бы вы хотели узнать по данному вопросу?

ЗАПОЛНЕНИЕ ЛИСТОВ САМОАНАЛИЗА

Как вы думаете, какой рельеф имеет дно океана?

Каких типов, бывает земная кора (материковой и океанической). Разнообразие рельефа материков мы с вами уже рассмотрели. Сегодня мы совершим путешествие по земной коре – океанической, т.е. познакомимся с рельефом дна Мирового океана и увидим, что рельеф дна Мирового океана не менее разнообразен, чем рельеф суши .(2)

Запишите в тетрадь тему урока.

(3, 4) Постановка цели.

1.Изучить строение рельефа дна Мирового океана;

2.Ознакомиться с географией расположения частей океана на физической карте;

3. Научиться определять и находить их на физической карте с помощью шкалы глубин.

Без специального снаряжения и глубоководных аппаратов совершить путешествие по океаническому дну будет не возможно. Как вы думаете, что необходимо для погружения.

Давайте обратимся к истории изучения дна океана. (5)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ

Впервые сведения об океаническом дне были получены Фернандо Магелланом. Во время своего путешествия вокруг света в 1521 г. он бросал ручной лотлинь (Лотом называется прибор, служащий для измерения глубин с борта судна. Ручной лот состоит из свинцовой или чугунной гири 1 (рис. 31) и лотлиня 3. Гиря 1 имеет конусообразную форму, высота ее около 30 см, а вес от 3 до 5 кг. В верхней части гири имеется ушко 2, в которое продевается строп из линя для ввязывания в нее лотлиня 3. В нижней части гири сделана выемка, в которую вмазывают мыло или смесь сала с толченым мелом. При измерении глубины гиря ударяется о дно, частицы грунта пристают к салу или к мылу и это дает возможность одновременно с определением глубины определить характер грунта в данном месте.) вероятно до глубины 200 морских саженей (366 метров) в Тихом океане. Не достигнув лотом дна, он сделал вывод, что находится над самым глубоким местом в океане. На самом деле глубина дна в местах, где Магеллан делал промеры, составляет 4000 метров.

В 1872-1876 годах английские путешественники на судне «Челленджер» исследовали и в ручную промерили дно трех океанов, составили первую карту океанического дна, развеяв тем самым сомнения, что дно ровное и песчаное. Позже французский океанолог Жак-Ив Кусто совершит множество открытий рельефа дна океана и его обитателей.

(6,7) Во время второй мировой войны был создан аппарат эхолот, который был первоначально предназначен для слежения за подводными лодками противника. Но позже этот прибор стал использоваться для промера глубин. А в конце 50- х годов XX столетия был изобретен батискаф, способный погружаться на большие глубины.

Как вы думаете какие процессы формируют рельеф дна океана ?(8)

УЧЕБНИК С.64 рис. 45 (9)

Чтобы подробнее изучить глубины отправляемся в путь! (9)

По ходу урока учащиеся заполняют схему «Рельеф дна океана»

Профиль рельефа дна. (10)

Сегодня ученые выделяют три основных части дна Мирового океана:

- Подводная окраина материков.

- Ложе океана.

- Переходная зона.

Наше путешествие начинается от Тихоокеанского побережья России на юго-восток по Тихому океану. Сначала мы погружаемся на подводное продолжение низменной прибрежной равнины.

Определить по атласу глубину, на которую мы погрузились (0-200 м).

(11) Подводная окраина материков. Эта часть океана называется материковой отмелью или шельфом . Глубина 100-200 м. Здесь можно видеть продолжение форм рельефа суши, например русла рек. Шельф покрыт обломочными породами, принесенными реками с суши или образовавшимися при разрушении берегов. Здесь обнаружены и добываются полезные ископаемые – нефть, природный газ. Солнечного света здесь достаточно, поэтому эта часть океана полна жизнью. Шельф материков имеет различную ширину. (Работа с картой – по карте материков и океанов определите, у каких материков и их частей наиболее широкий шельф. Для этого обратите внимание на цветовой фон и шкалу глубин. )

Самая большая площадь шельфа в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах. Но спуск продолжается. Материковую отмель и ложе океана соединяет материковый склон. Склон может опускаться до глубины 3000 м. Здесь расположены острова, которые образовались в результате затопления материка. Поэтому они называются материковыми островами. (о. Сахалин)

Внимание! На лодке объявлена готовность номер 1. Мы входим в сейсмически активную зону. Это переходная зона . Здесь очень сложный рельеф с особой формой – глубоководные желоба. (12). Это длинные узкие понижения дна океанов глубиной свыше 6000 метров. Самый глубокий океанический желоб – Марианский желоб в западной части Тихого океана. Его глубина 11 022 метра (13).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Найти и рассказать, опускался ли в Марианскую впадину человек.

И всегда для желобов характерны островные дуги или просто острова.

В переходной зоне часто происходят землетрясения, именно здесь расположены многие действующие вулканы нашей планеты.

ФИЗМИНУТКА ДЛЯ ГЛАЗ

(14) Ложе океана . На глубине 5000 метров уже темно, солнечный свет не попадает, обитают глубоководные обитатели, рельеф достаточно ровный это - подводные равнины или их называют котловинами. Найдите на карте крупнейшие подводные котловины .

Важнейшим открытием стали срединно-океанические хребты. (МАКЕТ) Они образуют горные системы высотой 3-4 км. В центральной части хребтов находится разлом, который представляет собой ущелье с крутыми склонами. Здесь постоянно происходят землетрясения и извержения вулканов. Температура воды у дна ущелья очень высокая, поэтому растворенные в воде вещества начинают взаимодействовать друг с другом, образуя серную кислоту. Кислота взаимодействует с излившейся магмой, в результате чего возникают высокие конусообразные постройки. Над конусами образуются черные облака. Эти удивительные творения природы получили названия «черные курильщики» (15).

Есть на дне океанов и одиночные горы – это конусы вулканов. Вулканы, которые поднялись над водой (16) ,образовали вулканические острова. Ярким примером могут служить Гавайские о-ва и Курильские о-ва (работа с картой )

(17) Те же вулканы, которые потухли, начали разрушаться, они имеют плоские, выровненные течениями вершины. В теплых водах на вершинах потухших вулканов поселяются колонии кораллов, образуя коралловые острова в форме кольца с внутренним водоемом – это атоллы.

IV. Закрепление изученного материала

РАБОТА В ПАРАХ.

УЧИТЕЛЬ предлагает учащимся работу в группах (парах) –

Тренировочная работа с картой по определению изменения глубины на примере Индийского океана. (РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ)

В заключение урока проведем небольшую проверочную работу. Перед вами профиль рельефа дна. Я вам буду называть цифру, а вы определите, какой тип рельефа.

4 - желоб

1 - шельф

3 - островные дуги

6 - СОХ

2 - материковый склон

5 - котловины

7 - вулканические острова

Заполнение листа самоанализа

V. Домашняя работа

ЗАДАЧИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Рельеф дна мирового океана очень разнообразный. Он на протяжении веков претерпел изменения, и продолжает изменяться, но уже из-за влияния человека. Природоохранные организации призывают беречь природу островов и их прибрежные воды, чтобы сохранить это подводное царство для путешественников и будущих поколений.

(Подвожу итоги урока, объявляю оценки. )

Рельеф дна Мирового Океана.

Цель урока: $сформировать общие представления о рельефе дна Мирового океана.

Задачи:

- обучающие

сформировать понятия «шельф», «материковый склон», «ложе океана», «глубоководный океаническ$ий желоб», «срединно-океанический хребет»;

формировать знания о процессах, образующие дно Мирового океана;

-развивающие

развивать умение работать с физической картой и другими источниками знаний;

развивать умение оперировать ранее полученными знаниями;

-воспитательные

$ расширять кругозор детей;

формировать научное мировоззрение

Тип урока: изучение нового материала (урок-исследование).

Методы : беседа

Форма деятельности: фронтальная, индивидуальная.

Оборудование : физическая карта полушарий, компьютер и мультимедийный проектор, атласы и учебники.

Ход урока:

Организационный момент.

Проверка домашнего задания $

Уплотненный опрос:

5 человек работают с тестами на листах

2 человека чертят схемы на доске (различия гор и равнин по высоте)

Опрос 3 человек по географической номенклатуре $у доски

Выставление отметок по результатам проверки домашнего задания.

3. Знакомство с новым материалом.

1. Вступительное слово учителя.

Ребята,$ сегодня на уроке мы с вами совершим маленькое путешествие-исследование по дну Мирового океана. Даже в прошлом веке люди мало знали о рельефе дна и, одни считали, что дно океана – это большая плоская котловина и никаких других форм рельефа там не существует, другие выдвигали гипотезу, что дно не ровное, и оно имеет вот такие формы рельефа: отмель (шельф), котловины (ложе), склон, горы, хребты, желоба. Наша с вами цель исследования: выяснить – кто из них прав, и какой$ же все-таки рельеф дна океана (1,2 слайд – тема, цель: выяснить какие формы рельефа имеет дно океана, и описать их).

2. Краткое повторение и закрепление форм рельефа суши.

Любое исследование начинается с подготовительных работ – надо выяснить, что нам уже известно о рельефе. Дайте ему определение. (3 слайд)

В настоящее время выделяют 3 части дна Мирового океана: (4 слайд)

- $

Подводная окраина материков (шельф)

Переходная зона

Ложе океана

Изучение нового материала.

История изучения рельефа дна Мирового океана (5 слайд)

Теперь нам надо познакомиться, какая техника и какое оборудование необходимы для исследования дна. На сегодняшний день люди изобрели различные суда – это подводные лодки, батисфера – $аппарат, спускаемый на тросе с судна на глубину около 1 км, батискаф – аппарат для больших глубин, судно с эхолотом – прибор, посылаемый короткий звуковой сигнал, который, достигая дна океана, отражается от него и возвращается к прибору; скорость распространения звука в воде – 1500 м/с. (6 слайд – иллюстрации различных судов). Но как нам спуститься в воду? (7 слайд – изображение акваланга, портрет Ж.-И. Кусто).

$ - Во время исследований ведутся постоянные записи, поэтому с собой возьмем непромокаемую тетрадь, водонепроницаемую ручку. Откроем наш маршрут – атлас на карте «Дно Мирового океана». Надевайте гидрокостюмы и вперед в подводный мир океан$а.

Вспомните, как и по какому дну мы спускаемся с берега: резко или плавно, дно схоже или различно с берегом? (Спускаемся плавно по схожему берегу дну.) Значит, это продолжение материка, и оно неглубоководное, мелкое – отмель (8 слайд – дно океана с отмелью). До какой глубины бывает отмель, и какой ширины хорошо видно по картам и снимкам. Что она из себя представляет? (Равнину.)

Сделаем вывод: что же такое материкова$я отмель (шельф) – это мелководная равнина, постепенно понижающаяся до 200 м ниже уровня океана.

Шельф занимает около 9% площади Мирового океана. Благодаря хорошей освещенности и прогреваемости воды в шельфе характерно обилие морских организмов. Это самая продуктивная его часть, т.к. именно здесь добывается 90% морепродуктов и многие полезные ископаемые, в первую очередь нефть и природный газ.

Спускаемся дальше и видим резкий спуск вниз (8 слайд – дно океана со склоном, ложем, горами и островами). На что похож он? (На склон горы.) Это материковый склон. Посмотрим на карту и определим по шкале глубин его глубину.

Сделаем вывод: материковый с$клон ($переходная зона) – это крутой спуск до глубины 2 – 3 км. Он плавно переходит на ровную территорию. На что она похожа и до каких глубин доходит? Сделаем вывод: котловины (ложе океана) – это большие равнины глубиной до 7 км.

Оглянемся вокруг – везде ли выровненные территории или есть и неровности? Что это? (Подводные горы .) Если их вершины поднимаются выше уровня воды, то, что образуется? (Острова .) Почему их вершины не остроконечные? (Выровнены волнами.) Есть пословица: вода камень точит.

Если вершины гор имеют линейно вытянутое положение, как они называются? (Хребты.) (9 слайд – дно океана со хребтом; физическая карта)

Срединно-океанические хребты образуют единую систему горных сооружений протяженностью$ более 60 тыс. км, высотой 3 – 4 км и на карте хорошо прослеживаются белесыми полосами.

Что вы видите слева от хребтов (9 слайд – дно океана с желобом)? В сторону океана от дуги хребтов располагаются глубоководные желоба . Как они выглядят? (Это узкие и длинные понижения с крутыми склонами и почти ровным дном.) По карте опред$елите, какой глубины они бывают. (Более 6 км. ) Самый глубокий на Земле желоб – Марианский, глубина 11 022 км (10 слайд – батискаф и фрагмент карты Тихого океана). Его впервые обнаружила экспедиция на советском исследовательском судне «Витязь» в 50-е годы, но спустились в него 23 января 1960 г. на батискафе «Триест» Жак Пикар (швейцарский ученый, сын изобретателя батискафа) и Дональд Уолш (лейт$енант ВМФ США). (11 слайд)

Но как образуются срединно-океанические хребты и глубоководные желоба? Наша Земля разбита на 7 огромных литосферных плит, которые постоянно двигаются и вертикально и горизонтально. Перемещаясь горизонтально, с одного края плита наезжает на другую плиту, а с другого края расходится. Где происходит наезд, там образуются глубоководные желоба и острова. С др$угого края идет наращивание плит изливающейся магмой, и образуются хребты.

Что происходит при больших колебаниях плит? Как это будет называться в океане и что при этом возникают? (Моретрясени$е, цунами.) Давайте-ка, ребята, быстрее выбираться на сушу, что успеть спастись от цунами. (слайд 12)

4. Закрепление.

Все успели выбраться на берег? Наше путешествие – исследование закончено. После любого исследования необходимо делать отчет – выводы.

(Если хватает время.) Попробуйте схематично отобразить в тетрадях все ф$ормы рельефа дна океана, подписав их. (слайд 13)

Какое, ребята, исследование мы с вами провели? К какому выводу пришли?

Тест на проекционной доске Читаем вопросы и отвечаем на них.

ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА (слайд 14 - 18)

1.70% ложе океана занимают:

а) котловины;

б) желоба;

в) срединно-океанические хребты.

2. Единая система горных сооружений на дне океана это:

а) материковый склон;

б) срединно-океанические хребты;

в) желоба.

3. Часть материка, продолжающего$ся под водой в виде мелководной прибрежной равнины это:

а) ложе океана;

б) материковый склон;

4. Самые глубокие участки мирового океана – это:

а) желоба;

б) материковый склон;

в) котловины.

а) Филиппинский желоб;

б) Марианский желоб;

в) Зондский желоб.

6. Самые маленькие глубины Мирового океана наблюдаются:

а) на ложе океана;

б) в желобах;

в) на материковой отмели.

7. По физической карте полушарий определите, какая форма рельефа дна Мирового

океана находится в точке с координатами 40 ю. ш., 60 з. д.

а) материковая отмель (шельф);

б) срединно-океанический хребет;

Ответы к тесту

| $ | ||||||

| $ |

5.Домашнее задание

Творческое задание. Подготовить сообщение о развитие знаний о Мировом океане в прошлом, в начале XX века, в современный период.

Преподаватель: Л.Г. Сидорова

Учебное учреждение: Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение

«Пермское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации»

Предмет: география

Класс: 5

Урок: 15

Тема: «Рельеф дна Мирового океана»

Цель:

сформировать представление об основных формах рельефа дна океана.

Задачи:

Образовательные:

формирование представления об особенностях рельефа дна Мирового океана, его составе,

введение основных понятий: «Материковая отмель» «шельф», «материковый склон»,

«глубоководные желоба», «ложе океана» «котловина», «срединноокеанические хребты»,

Развивающие:

продолжить формирование умения работать работать с учебником, с географической картой;

развитие умений и навыков планирования своей деятельности,

продолжить работу над формированием установления причинноследственных связей,

формировать умения систематизировать материал, научить обрабатывать и обобщать

информацию, полученную в результате исследования.

Воспитательные:

способствовать формированию чувства ответственности за сохранение окружающей среды –

экологическое мировоззрение, географическую культуру.

развивать умение давать определения основным понятиям темы;

воспитывать бережное отношение к природе океана.

Формирование УУД:

Личностные:

Оценивание усвояемого содержания, овладение основными навыками нахождения, использования

географической информации.

Познавательные:

Умение определять понятия, обобщать, классифицировать, устанавливать причинноследственные связи.

Предметные результаты обучения: выявлять и знать географические объекты при изучении темы;

знать основные правила работы на уроке.

Метапредметные результаты обучения:

умение работать с текстом, выделять в нем самое главное.

Ставить учебную задачу под руководством учителя;

Планировать свою деятельность под руководством учителя;

Работать в соответствии с поставленной задачей и планом;

Оценивать работу одноклассников;

Получать различную информацию из различных источников.

Формы и методы: объяснительно иллюстративный; частично поисковый; демонстративный,

самостоятельная работа с учебником, беседа, работа с картой и атласом.

Тип урока: комбинированный.

Межпредметные связи

На данном уроке используются меж предметные связи с экологией, литературой, ИЗО

Здоровье и психосберегающая среда создаётся на основе комфортных условий, активных форм

изучения материала, смены видов и форм организации деятельности, соблюдения санитарно –

гигиенических требований, физминутки.

Организация пространства: работа фронтальная, индивидуальная, в парах.

Оборудование: презентация, карта океанов в атласе, учебник, физическая карта полушарий, “Рельеф

дна Мирового океана” в учебнике и на доске, тесты.

I. Организационный момент (2 мин)

ХОД УРОКА

Начинается наш урок. Прошу вас, улыбнитесь мне, улыбнитесь друг другу.

С каким настроением вы пришли на урок? Что вы ожидаете от урока? (Дети высказывают свои

ожидания: узнать чтото новое; поработать самостоятельно, в группе, поспорить с товарищами и т.д.)

Мне хочется, чтобы весь наш урок был окрашен только радужными красками. Пусть девизом

нашего урока является следующее четверостишие:

Окружающий нас мир

Интересно познавать

Его тайны и загадки

Мы готовы разгадать!

Мы продолжаем изучать поверхность нашей планеты.

II. Постановка целей урока (3 мин)

Сегодня мы совершим путешествие на дно Мирового океана.

Вы уже знаете что, что земная кора – это твердая оболочка Земли. Земная кора бывает двух типов

материковая и океаническая. Чем отличается материковая земная кора от океанической?

Схему земной коры нарисует на доске …

С разнообразием рельефа материковой земной коры вы уже знакомы. Это горы, равнины,

низменности.

III. Проверка Д/З по теме «Рельеф суши» (7 мин)

ВАРИАНТ 1

1. «Третий лишний», определите какое термин лишний.

Я слова читаю вам,

Вы прислушайтесь к словам.

Может лишние попали,

Объясните, как узнали?

А) Ядро, впадина, земная кора, мантия

Б) Вершина, склон, магма, подошва

В) Кратер, жерло, эпицентр, конус

Г) Известняк, гранит, песок, уголь

Д) Низменность, хребет, возвышенность, плоскогорье

Е) Кордильеры, Орисаба, Анды, Гималаи

2. Расшифровать ребусы:

Даны (Анды), Вазкак (Кавказ),Рестэве (Эверест), Ламиган (Гималаи), Тайла (Алтай),Ипарм

(Памир)

3. Найдите на карте название вершин. (Везувий, Эверест, Килиманджаро, Этна, Фудзияма).

12818848589533233776

ВАРИАНТ 2

1. Суворовцы, с помощью физической карты России, помогите мне дописать письмо

домой

Пишу письмо с европейской части России. Валдайская возвышенность лежит на западе …(1)… равнины.

Абсолютная высота её …(2)… метров. С Валдая берет начало русская река …(3)… .

На юге её сменяет СмоленскоМосковская …(4)… . К …(5)… от неё находится столица нашей Родины

…(6)…

2. Дополните предложения:

1. Все неровности земной коры … .

2. Участок земной коры поднятый относительно прилегающих территорий до 700м….. .

3. Сильно приподнятый участок земной коры на высоту более 700 м ……

4. Равнины по виду различаются …… и……

5. Горы по возрасту выделяют …..

6. Часть горы или холма, которая располагается между подошвой и вершиной …..

7. Понижение между хребтами …..

8. Установите соответствие:

1. Анды а) низкие

2. Урал б) высокие

3. Жигули в) средние

8. Установите соответствие:

1. ЗападноСибирская а) возвышенность

2. Бразильское б) низменность

3. Среднерусская в) плоскогорье

9. На Зеле 6 мат ериков, укажите абсолютные высоты всех материков (название и высота)

10*. Что лишнее:

Альпы, Урал, Ключевская Сопка, Алтай.

ВАРИАНТ №3

Слова учителя: Что мы изучали на предыдущих уроках? (рельеф поверхности суши).

Какие формы рельефа мы изучили? (горы, равнины).

Основываясь на знаниях, полученных на прошлых уроках, попробуем разгадать кроссворд.

=3 =

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=6 =

=

=

=

=

=

=

=2 =1 =

=

=

=

=

=

=4 =

=

=8 =9 =

=

=5

=7 =

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Вопросы:

По вертикали 1. Густой, трудно проходимый экваториальный лес раскинулся на этой

огромной территории. Здесь протекает самая полноводная река мира. Эта низменная равнина –

величайшая на Земле.

По горизонтали: 1. Самые протяженные горы в на Земле.

2. Форма рельефа, образующаяся на хорошо увлажненных холмистых равнинах, сложенных рыхлыми

породами.

3. Это полезное ископаемое добывается на равнинах, низменностях, даже пустынях, по его запасам

Россия на 1ом месте в мире.

4. Так называется способ окрашивания карты, указывающий на высоту над уровнем моря.

5. Эта руда часто встречается в горах.

6. Отметка высоты 8848 м – это гора……

7. Самый «высокий» материк.

О

3

Ж Е Л

Э

В

Е

В

Г

Е

Р

Е6 В

Ы

Д

1

А Н

2

М

Р А Г

З

А З

П О

4

Н

8

С

К5

Р А

7

Я

Е

С

А

9

Т

З

Л О Й Н О Е

Я

И Я

Вы заметили, что кроссворд необычный в нем выделены буквы, из них нужно собрать 2 слова.

ДНО ОКЕАНА.

Итак, что нам предстоит изучать сегодня? (рельеф дна мирового океана). Что вы знаете о дне

океана? Что хотите узнать? Какую цель мы поставим перед собой? Как будем её достигать?

VI. Изучение нового материала (20 мин)

Как вы думаете дно Мирового океана ровное или также, как и материковая земная кора имеет

неровности…

Сегодня на уроке мы познакомимся с рельефом дна Мирового океана.

Запишите в тетрадь тему урока: Рельеф дна мирового океана.

1. Истории изучения рельефа мирового океана.

140 лет назад английский мореплаватель Джеймс Кук на корабле "Челленджер" отправился в

кругосветную экспедицию, продолжавшуюся четыре года. На борту корабля находились известные

ученые разных специальностей. "Челленджер" полностью переоборудовали: с военного корабля в

научный корабль океанографии. Ученые исследовали температуру воды на разных глубинах. Первый

научный корабль прошел по многим морям и океанам, совершив кругосветное путешествие, и ученые

собрали столько разнообразных сведений, что их пришлось потом обрабатывать 20 лет.

В результате полученных сведений была создана первая карта дна океанов.

Но на этом исследования дна мирового океана не закончились.

Современные ученые для измерения глубин используют прибор ЭХОЛОТ.

Специальное устройство, установленное в нижней части корпуса корабля, посылает звуковой сигнал.

Звук достигает дна и отражается от него. Этот отражённый звук(эхо) улавливается эхолотом. Скорость

распространения звука в океане – 1500м/с. С помощью эхолота ежегодно производят тысячи промеров

глубины морского дна. Специальные приборысамописцы ведут запись изменения глубин по ходу судна.

Работает он так. В основе действия – принцип измерения времени, которое требуется звуку, чтобы

дойти с борта корабля до дна и вернуться назад(скорость распространения звука в воде 1500 м/сек.)

Например, посланный с корабля звук возвратился через 4 секунды, значит до дна он шёл 2 секунды.

Следовательно, глубина в этом месте 3000метров.

Запишите в тетрадь:

ЭХОЛОТ Прибор для изучения рельефа дна МО

скорость распространения звука в воде 1500 м/сек

Большой вклад в изучение дна Мирового океана внесли и вносят русские ученые. В 2007 году,

летом была организована экспедиция по изучению дна Северного Ледовитого океана. В неё

вошли самые знаменитые географы нашей страны. Ими были сделаны исследования дна

океана, движение льдов в нем, прогнозы по освоению богатств Северного Ледовитого океана,

экологическая обстановка.

Задача: звук посланный эхолотом вернулся за 4 сек., какова глубина данного места? (решение:

4х1500=6000м, 6000:2=3000м)

Как по физической карте можно определить глубины океана?

рельеф изображается на карте с помощью послойной окраски. Рельеф дна океанов и морей

изображается различными оттенками синего цвета. Отметки глубин и высот показывают также

цифрами. Например, самая большая глубина Чёрного моря равна 2210метров.

4. Физминутка.

По равнине все пойдем

Там цветочки мы найдем.

Маки яркие, гвоздики,

Васильки, ромашки

В беленькой рубашке.

Руки вверх, в кружок все встали

Теперь холмиками стали.

А сейчас пойдем к горам,

Но овраг мешает нам.

Быстро прыгнули вперед

Кто к горе быстрей придет?

На носочках потянулись

До вершины дотянулись,

Это горы,

Это холм,

На равнине мы живем.

2. Рельеф дна Мирового океана.

Работа со схемой.

В настоящее время выделяют три части дна Мирового океана:

1) подводная окраина материков

2) переходная зона

3) ложе океана

1. Подводная окраина материков.

На земной поверхности граница между материком и океаном проходит не по береговой линии, а

гораздо глубже, под водой. Часть материковой земной коры продолжается под океанами. В рельефе

подводной окраины материка выделяется материковая отмель (её называют ещё шельфом) и

материковый склон.

Материковая отмель(шельф) – мелководная слегка холмистая равнина, постепенно понижается до

200 м. ниже уровня океана. Обычно она покрыта обломочными породами, принесёнными реками с суши

или образовавшихся при разрушении берегов. На дне можно видеть продолжение форм рельефа суши,

например русла рек.

Шельф материков имеет различную ширину.

Работа с картой – по карте океанов

Откройте атласы на странице….

Какая глубина шельфа?(100200м)

Каким цветом на карте обозначена шельфовая зона? (бледно голубым, белым)

Определите, у каких материков наиболее широкий шельф?

Для этого обратите внимание на цветовой фон и шкалу глубин. (в морях Северного Ледовитого океана,

у северного побережья Австралии, в Беринговом, Желтом, ВосточноКитайском и Южно

Китайском морях шельф наиболее широкий, а у западных берегов Северной и Южной Америки

тянется узкой полосой вдоль берега)

У какого океана зона шельфа самая большая?(у Северного ледовитого океана)

У берегов какого материка она меньше? (Африка.)

Шельф занимает около 9% площади Мирового океана. Благодаря хорошей освещенности и

прогреваемости воды на шельфе характерно обилие морских организмов. Это самая продуктивная его

часть, так как именно здесь добывается 90% морепродуктов и многие полезные ископаемые, в первую

очередь нефть и природный газ.

2. Материковый склон.

Эта часть океанического дна лежит ниже границы шельфа (от бровки) до глубин в 2000 метров. Она

имеет крутые склоны в 1520°, а иногда и до 40°. Для материковых склонов характерна повышенная

сейсмичность, активны оползни. Материковый склон занимает 12% площади Мирового океана.

Продуктивность его значительно ниже, чем у шельфа. Растительный мир беден изза недостатка света.

Животные ведут придонный образ жизни. Материковый склон переходит в ложе океана.

3. Переходная зона

Откройте учебники прочитайте (можно по цепочке) абзац №3 Переходная зона.

Какие формы рельефа в переходной зоне?(глубоководные океанические желоба)

Дайте определение понятию «Глубоководный океанический желоб» (длинные узкий понижения дна

океанов глубиной свыше 6000м)

Назовите самый глубокий на Земле океанический желоб. (Марианский желоб)

Он находится в западной части Тихого океана

Найдите на карте атласа глубину Марианского желоба.

4. Ложе океана.

Подводная окраина материков заканчивается материковым склоном – сравнительно крутым

уступом до глубины 23 тыс. м. Он плавно переходит в ложе океана. Ложе океана занимает более 70%

дна и имеет самые большие – котловины, глубина которых от 4 до 7 тыс. м. Котловины разделены

хребтами и возвышенностями. Срединноокеанические хребты занимают важнейшее место в рельефе дна

океана. Это крупнейшие формы Мирового океана, образующие единую горную систему, протяженностью

более 60 тыс. км.

На склонах хребтов вулканы т. к. чаще всего срединные хребты являются границами между

литосферными плитами.

Наиболее широкие срединноокеанические хребты находятся в Тихом океане Восточно –

Тихоокеанское поднятие. Там где вершины срединноокеанических хребтов выходят на поверхность

образуются ова (о. Исландия) Есть в океане и отдельные горные хребты (хребет Ломоносова в Северном

Ледовитом океане).

Большой вклад в изучение дна Мирового океана внесли и вносят русские ученые. В 2007 году, летом

была организована экспедиция по изучению дна Северного Ледовитого океана. В неё вошли самые

знаменитые географы нашей страны. Ими были сделаны исследования дна океана, движение льдов в нем,

прогнозы по освоению богатств Северного Ледовитого океана, экологическая обстановка.

5. Процессы внешние и внутренние

Мы сегодня изучили с вами рельеф дна Мирового океана. Какие виды рельефа встречаются на дне

Мирового океана.

Что вы нашли общего в рельефе суши дна мирового океана?

На формирование рельефа дна М.о и рельефа суши влияют внутренние и внешние процессы. Внутренние

процессы движения земной коры, землетрясения и извержение вулканов. Они создают, как и на суше,

крупные формы рельефа. К внешним процессам, формирующим дно океана, относится

осадкообразование, то есть оседание и накопление продуктов разрушения горных пород. Распределение

и перемещение их происходит под влиянием океанических течений в Мировом океане.

Дно океана не спокойно, на нем как и на суше тоже бывают землетрясения и вулканы.

Землетрясения могут вызвать цунами, а вулканы могут привести к образованию островов. Как вы

думаете: каких размеров, формы они будут? Как их найти на карте? Приведите примеры (Курильские,

Канарские, Азорские). Не

все вулканы достигают поверхности, часто они прекращают свою

деятельность, так и не достигнув поверхности. В теплых водах на их вершинах поселяются колонии

кораллов, образуя коралловые острова в виде полукольца – атоллы. Найдите определение на стр.66.

Закрепление изученного материала.

Вернемся к кроссворду. Попробуем к некоторым словам провести аналогию. Учитель называет

слово из кроссворда, учащиеся называют его аналог, изученный на этом уроке и объясняют свой выбор:

Анды – Срединноатлантический хребет

Эверест – Марианская впадина

Евразия – Тихий океан

V.

Закрепление изученного материала (8 мин)

Пользуясь картой океанов, назовите:

срединно океанические хребты Атлантического, Индийского и Тихого океанов

океан где срединноокеанический хребет разветвляется на два хребта

самый широкий срединноокеанический хребет

ВАРИАНТ 1

Выберите правильный ответ: шельф, материковая отмель, глубоководный желоб, Марианский желоб,

срединноокеанический хребет, эхолот. 11022м, 22011м

1. Часть материковой земной коры, продолжающаяся под океаническими водами до глубины 100200м

называется…

2. Длинные узкие понижения дна океанов глубиной свыше 6000м

3. Самый глубокий на Земле океанический желоб

4. Единая горная система образованная на дне океана общей длиной свыше 60тыс.км

5. Современный прибор для измерения глубин Мирового океана

6. Глубина Марианского желоба…

ВАРИАНТ 2.

ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА

1.70% ложе океана занимают:

а) котловины; б) желоба; в) срединноокеанические хребты.

2. Единая система горных сооружений на дне океана это:

а) материковый склон; б) срединноокеанические хребты; в) желоба.

3. Часть материка, продолжающегося под водой в виде мелководной прибрежной равнины это:

а) ложе океана; б) материковый склон; в) шельф.

4. Самые глубокие участки мирового океана – это:

а) желоба; б) материковый склон; в) котловины.

5. Самая глубокая впадина Мирового океана называется:

а) Филиппинский желоб; б) Марианский желоб; в) Зондский желоб.

6. Самые маленькие глубины Мирового океана наблюдаются:

а) на ложе океана; б) в желобах; в) на материковой отмели.

7. По физической карте полушарий определите, какая форма рельефа дна Мирового океана находится в

точке с координатами 40?ю. ш., и 60 з. д.

а) материковая отмель (шельф); б) срединноокеанический хребет; в) желоб.

Ответы к тесту

1 2 3 4 5 6 7

А Б В А Б В А

VI.

Итог урока (2 мин)

Мы сегодня изучили с вами рельеф дна Мирового океана.

Вспомним какую цель и задачи мы ставили на сегодняшний урок, мы их достигли?

Какие виды рельефа встречаются на дне Мирового океана.

Что вы нашли общего в рельефе суши дна мирового океана?

рельеф дна Мирового океана также разнообразен как и рельеф материков

Рефлексия.

Что вы нашли общего в рельефе суши и дна Мирового океана?

VII. Домашнее задание (1 мин):

маршрутный лист

1.Учебник. Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2010

2.География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, М.: Дрофа; Издательство Дик, 2013

3. Дмитриева Л.М. – Уроки географии: методическое пособие (мастеркласс) , 6 класс.– М.: Дрофа, 2007

4. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТПРЕСС, 2001

Литература.

Education in Great Britain - Образование в Великобритании (5), устная тема по английскому языку с переводом

Education in Great Britain - Образование в Великобритании (5), устная тема по английскому языку с переводом Иван петрович павлов, открытия

Иван петрович павлов, открытия Мария значение имени - характер и судьба

Мария значение имени - характер и судьба