Малая Азия в III веке до нашей эры. Управление в Риме (3 в. до н. э.)

Высшая власть принадлежала гражданам, собиравшимся на народные собрания. Эти собрания объявляли войну, принимали законы, выбирали должностных лиц и т. п.

Главную роль в управлении играли два консула, которых выбирали сроком на год. Оба консула обладали равной властью. Они по очереди председательствовали в Народном собрании, производили набор в войско, предлагали новые законы. Каждый из консулов мог отменить распоряжение другого. Поэтому прежде чем что-либо предпринять, консулы вынуждены были договариваться между собой, находить согласованное решение. Во время войны обычно один консул оставалсяв Риме, а другой во главе войска отправлялся в поход.

Еще с тех времен, когда шла борьба между плебеями и патрициями, плебеи добились права выбирать на плебейских сходках своих собственных должностных лиц - народных трибунов (постепенно число их возросло от двух до десяти). Трибуну принадлежало право вето (по-латински вето - "запрещаю"), т. е. право отменить распоряжение консула, решение сената, запретить голосовать закон. Личность трибуна была неприкосновенна, а его убийство считалось тягчайшим преступлением. После того как плебеи добились уравнения в правах с патрициями, народных трибунов продолжали выбирать, но уже не на плебейских сходках, а на общегражданских народных собраниях.

В ходе борьбы плебеев и патрициев изменился порядок пополнения сената. В него попадали без всяких выборов бывшие консулы, народные трибуны и другие должностные лица. Все они до конца жизни являлись членами сената. Всего в сенате было 300 человек. Сенат обладал огромной властью: ведал казной, разрабатывал планы ведения войн, вел переговоры с другими государствами.

Управление в Риме (Зв.дон.э.)и Афинах (5 в. до н. э.) имело общие черты. Оба древних государства были республиками (в наши дни под республикой понимают государство, в котором правителей выбирают на определенный срок); высшая власть принадлежала Собранию граждан. Рядовые римские граждане сравнительно с гражданами Афин играли в управлении меньшую роль.

В отличие от Афин в Риме:

за исполнение государственных должностей денег не платили;

с предложением нового закона не мог выступить любой гражданин, но лишь тот, кто занимал государственную должность - консула, народного трибуна и др.;

судьи не выбирались из числа граждан независимо отих знатности и богатства (судьями в Риме долгое время могли быть только сенаторы);

"почти все дела решались сенатом" (так считал древний историк Полибий); сенаторы не выбирались гражданами, заседали пожизненно и ни перед кем не несли ответственность за ошибочные решения (ничего подобного в Афинах не было).

Фактическая власть в Риме принадлежала группе знати, состоявшей из семей богатых патрициев и плебеев, породнившихся благодаря бракам. Они называли себя нобили (по-латински - "знатные"), поддерживали друг друга на выборах консулов, при принятии решений в сенате и народных собраниях.

Обзор политических событий в Риме во 2-3 веках до н.э.

Обосновавшись в Южной Италии, римляне уже не могли не вмешаться в дела соседней Сицилии, где веками шло соперничество между Сиракузами и североафриканским Карфагеном. Захват римлянами Мессаны вызвал 23-летнюю войну между Римом и Карфагеном, проходившую на суше и на море к выгоде то одной, то другой стороны. Морское могущество противника заставило римлян приступить к строительству собственного флота. Нехватку опыта морской войны они восполняли своеобразной тактикой, позаимствованной, впрочем, у сицилийских греков. Римские корабли были оснащены так, чтобы воины могли легко перебраться на вражеские суда, превращая таким образом морскую битву в сухопутную.

Первого важного успеха на море римляне добились лишь в 260 г. до н. э., и в память об этом в Риме была воздвигнута ростральная колонна, украшенная носовыми частями разбитых вражеских кораблей. Но несмотря на эту и другие победы на море, несмотря на высадку десантной армии в Африке, решающего перелома в войне достичь не удавалось. Только в 242 г. до н. э., когда после захвата Агригента римляне отобрали у карфагенян также Лилибей, победитель в I Пунической войне окончательно определился, и год спустя крупной удачей римлян на море у Эгатских островов война завершилась.

Карфаген понес огромные потери, уплатил 3200 талантов контрибуции, оставил Сицилию, а затем Сардинию и Корсику. Они и стали первыми римскими провинциями. Население этих островов рассматривалось как «покоренное», т. е. сдавшееся на милость победителя, а территория считалась «собственностью римского народа». Города, хотя и сохранили местное самоуправление, должны были платить дань Риму. Во главе новоорганизованной провинции Сицилия стоял правивший в Лилибее квестор,

Прежде чем дело вновь дошло до войны с Карфагеном, Рим значительно расширил свои владения на севере Италии, разгромив галлов, живших в долине По, захватив их главный город Медиолан (нынешний Милан) и основав в местах переправ через реку новые колонии на латинском праве - Илаценцию (Пьяченца) и Кремону. Тогда же в 20-х годах III в. до н. э. римляне укрепились и на противоположном берегу Адриатики - в Иллирии на Балканах, очистив восточное побережье Адриатического моря от иллирийских пиратов - грозы греческих мореплавателей.

Тем временем Карфаген оправился от потерь, понесенных в I Пунической войне, и под руководством Гамилькара Барки вновь вступил в борьбу за господство в Средиземноморье, чего требовали торговые интересы Карфагена. Если крупные землевладельцы в Карфагене стремились в первую очередь к территориальным захватам в Северной Африке и выступали против экспансии в Средиземноморье, то партия, особенно враждебная Риму и возглавляемая Гамилькаром и его наследниками Гасдрубалом и Ганнибалом, больше прислушивалась к требованиям купцов и энергично готовила экспедицию в Южную Испанию, изобилующую серебром. В 229 г. до н. э. Гасдрубал основал в Испании Новый Карфаген (ныне Картахена), а еще десять лет спустя Ганнибал захватил город Сагунт, являвшийся союзником Рима, что и послужило поводом к новой, II Пунической войне.

Весной 218 г. до н. э., перейдя Пиренеи, а затем Альпы, карфагенское войско Ганнибала вторглось в Италию, разбило римлян в трех сражениях, нанеся им огромные потери, и двинулось далее через Умбрию и Пицен в Апулию. Некоторое время римский диктатор Квинт Фабий Максим, получивший позднее прозвище Кунктатор («Медлитель»), избегая решительного столкновения с карфагенянами, успешно сдерживал противника, изнуряя его мелкими стычками. Но в 216 г. до н. э. римляне доверили командование более энергичным и менее терпеливым полководцам-консулам, и вскоре римская армия понесла сокрушительное поражение при Каннах в Апулии: более 70 тыс. воинов вместе с одним из консулов пали на поле брани, другой консул с остатками войска бежал в Рим. Создалось неслыханно тяжелое положение для Рима, ведь многие его союзники на юге Италии, самниты, луканы, жители Капуи, Бруттия, перешли на сторону карфагенского победителя.

И все же было ясно, что затягивание надолго войны на юге Италии обернется против Ганнибала. Через пять лет после битва при Каннах в ходе боевых действий наступил решающий поворот к выгоде римлян. После долгой осады они в 211 г. до н. э. захватили союзные Карфагену Сиракузы и отложившуюся от Рима Капую. Положение Ганнибала в Италии стало критическим, и тогда римляне перешли в наступление: Публий Корнелий Сципион захватил Новый Карфаген и все испанские владения карфагенян. Попытка брата Ганнибала пробиться с еще одним войском в Южную Италию к нему на помощь не удалась, а когда в 204 г. до н. э. Сципион высадился в Африке, неподалеку от Утики, карфагенский сенат вынужден был срочно отозвать своего выдающегося полководца из Италии. Но было уже поздно: два года спустя в сражении при Заме в Африке Сципион, получивший прозвище «Африканский», разгромил Ганнибала и побежденные карфагеняне запросили мира, отказавшись от всех своих владений за пределами Карфагена, выдав все военные суда и боевых слонов, уплатив контрибуцию в 10 тыс. талантов. Отныне главный соперник Рима в Средиземноморье был сломлен и уже не имел права вести войны без разрешения римских властей.

Рим же не только избавился от соперника, угрожавшего его интересам и безопасности, но и расширил сферу своего господства. В начале II в. до н. э. в Испании были организованы две новые провинции: на юге Испания Ультериор с центром в Кордубе (нынешняя Кордова), а на северо-востоке Испания Цитериор с центром в Новом Карфагене. Еще сохранявшее независимостъ Сиракузское царство было ликвидировано, а его территория включена в состав провинции Сицилия. Своей решающей победой над Карфагеном Рим, как отмечал еще историк Полибий, был обязан прежде всего своим огромным людским ресурсам, но также и патриотизму свободных граждан, составлявших его войско и имевших моральное превосходство над наемной армией Ганнибала.

Обеспечив свои позиции в западной части Средиземного моря, римляне обратили взоры на восток, стремясь не допустить, чтобы какое-либо эллинистическое царство, усилившись, нарушило хрупкое равновесие в регионе. Главными державами, с которыми пришлось столкнуться Риму, были Македония и царство Селевкидов, задумавшие поделить между собой после ослабления птолемеевского Египта весь эллинистический мир. Когда Филипп V Македонский уже подчинил своей власти греческие города на Босфоре, острова Самое и Хиос, а также Кикладские острова и Карию, в Рим явились послы встревоженных Пергама и Родоса с просьбой о вмешательстве. И хотя римляне только что закончили борьбу с Карфагеном, сенат принял решение вступить в войну с Македонией в союзе с Пергамом, Родосом, Ахейским и Этолийским объединениями. Одержав при Киноскефалах в Фессалии в 197 г. до н. э. победу над войсками Филиппа V, консул Тит Квинкций Фламинин при открытии очередных Истмийских игр торжественно провозгласил свободу греческих городов. Римляне не присоединили к своим владениям ни куска греческой территории, и это способствовало усилению их политических позиций в свободолюбивой Элладе. Царь Филипп вынужден был отказаться от всех завоеванных земель за пределами Македонии, выдал римлянам свой флот, сократил армию, уплатил контрибуцию.

Не расширили свои владения римляне и в последовавшей вскоре войне с Антиохом III Сирийским: целью римлян было лишь ослабить могучего соперника на Востоке, и греческие города поддержали их, когда Антиох с большим войском высадился в Фессалии. После изгнания сирийцев из Греции война продолжалась в Малой Азии, пока в 190 г. до н. э. в сражении под Магнесией сирийский царь не потерпел сокрушительного поражения. Теперь и ему пришлось оплатить военные расходы Рима, выдать боевых слонов и значительно сократить свой флот. Отнятые у Селевкидов территории Рим поделил между своими союзниками Пергамом и Родосом.

Но и этот мир, как и все предыдущие, был лишь временной передышкой. Прошла еще четверть века - и разразилась Третья Македонская война, вызванная опасениями римлян, что при сыне Филиппа Персее Македония вновь становится могущественной державой. В то время как Рим поддерживали в греческих городах аристократические слои, широкие массы народа стали склоняться на сторону Македонии. Поэтому война поначалу шла весьма успешно для царя Персея, который к тому же неустанно вел эффективную антиримскую пропаганду. Но в 168 г. до н. э. при Пидне консул Луций Эмилий Павел разбил македонское войско. Македонское царство было разделено на четыре самостоятельные области, половина собиравшихся в них податей поступала Риму.

В эти десятилетия римляне не стремились к территориальным захватам на востоке, однако около середины II в, до н. э. политика сената изменилась. Когда некий Андриск, выдававший себя за сына царя Персея, вторгся со своими приверженцами из Фракии в Македонию и Фессалию, римляне выступили ему навстречу и, разбив его, без колебаний присоединили Македонию к своим владениям, превратив ее в провинцию. Два года спустя, в 146 г. до н. э., в ответ на попытку некоторых греческих городов, входивших в Ахейский союз, освободиться от зависимости от Рима римляне разгромили Ахейский союз, разрушили мятежный Коринф и создали на территории Греции провинцию Ахайя. В том же году в ходе III Пунической войны Публий Корнелий Сципион Эмилиан взял и уничтожил Карфаген, Войны этого времени носили ярко выраженный захватнический характер; другой их целью была окончательная ликвидация экономических соперников Рима в Средиземноморье. Недаром главным противником уже ослабленного в политическом и военном отношениях, но еще сильного экономически Карфагена был в Риме цензор Марк Порций Катон Старший (стали крылатыми часто повторяемые им слова: «Карфаген должен быть разрушен»), связанный с богатым купечеством, обеспокоенным новым хозяйственным, торговым подъемом давнего соперника за морем. Итак, город сровняли с землей, десятки тысяч жителей продали в рабство, а на значительной части подвластной некогда Карфагену территории создали провинцию Африка. 13 лет спустя опять-таки одновременно произошли новые важные события на востоке и на западе. В Пергаме скончался царь Аттал III, завещавший свое царство верному союзнику Пергама Риму. Пергамское царство образовало еще одну провинцию - Азию. Тогда же в Испании победой римлян завершилась борьба с местными иберийскими племенами: город Нуманция» центр их сопротивления римской экспансии, был взят войсками покорителя Карфагена Сципиона Эмилиана.

Таким образом, на завоеванных за несколько десятилетий землях, по-прежнему считавшихся «собственностью римского народа», возникли провинции во главе с преторами или консулами: Сицилия, Сардиния, Ближняя и Дальняя Испании, Македония, Ахайя, Африка и Азия. Наместники, которыми чаще всего становились люди, исполнявшие прежде высшие административные функции в самом Риме, бывшие консулы или преторы, сосредоточивали в своих руках всю полноту военной и судебной власти в провинции. Города в провинции имели неодинаковый статус, что проявлялось в заметных различиях их обязанностей в отношении Рима (уплата натуральных или денежных налогов, предоставление Риму вспомогательных воинских контингентов пехоты или флота). Тем не менее общим правилом стали произвол и злоупотребления со стороны римских властей в провинциях. Провинции не только должны были содержать наместника, его свиту и войска, там размещенные, но и становились для недобросовестных администраторов источником личной наживы. Не удивительно, что уже в 149 г. до н. э. пришлось учредить в Риме сенаторские трибуналы по делам «де репетундис» («о лихоимстве»). В эти специальные суды могли обращаться обиженные жители провинций с жалобами на наместников.

Но еще большим бедствием для населения провинций стал способ взимания налогов, позаимствованный римлянами у эллинистических государств. Поскольку администрация провинций состояла всего из нескольких должностных лиц, их нельзя было использовать также для сбора налогов. Поэтому взимание налогов обычно отдавали на откуп частным лицам - так называемым «публикани» которые сразу выплачивали государству определенную сумму денег, а затем взыскивали их с местного населения, практикуя часто жесточайший произвол и насилие. Откупщиками государственных доходов становились прежде всего представители нового слоя финансовой аристократии - всадников.

Социальные и экономические перемены в древнем РимеЗахватнические войны II в. до н. э. принесли Риму новые территории, большие массы рабов, небывалый приток богатств. Римское государство отнимало у покоренных народов часть земель, обращая ее во все расширявшийся римский «агер публикуем, а также обширные владения бывших правителей, их пастбища, леса, золотые и серебряные рудники, солеварни и каменоломни. Огромные контрибуции, доходы от продажи пленных в рабство, дань с побежденных, военная добыча сделали Рим крупнейшей финансовой величиной античного мира. Римские историки сообщают, что уже триумф по случаю взятия римлянами Тарента в 272 г. до н. э. был справлен совершенно иначе, чем триумфы после побед над самнитами или вольсками. Тогда в торжественной процессии вели лишь захваченный скот и несли отнятое у противника оружие. Теперь же, кроме этого, везли золото, несли мраморные статуи. Но и триумф полководца, захватившего Тарент, не шел ни в какое сравнение с триумфом Тита Квинкция Фламинина после победы над македонским царем: в тот день римлянам показали невероятные груды трофейного золота и серебра, о чем с восторгом пишет историк и биограф Плутарх.

Обычной практикой римского войска стали планомерные грабежи завоеванных городов и целых областей - об этом ясно говорит печальная судьба Сиракуз во время II Пунической войны и Коринфа в 146 г. до н. э. Главной целью походов было теперь разграбление покоренных краев с захватом добычи и, рабов. В рабство продавали десятки тысяч человек, а добычи набиралось столько, что сгибавшиеся под ее тяжестью римские воины оказывались уже не в состоянии совершать переходы большие, чем 5 километров в день.

Особенно обогатился правивший республикой нобилитет. Однако не отставали от него и всадники, второе римское сословие, сосредоточившее в своих руках финансы и торговлю, в то время как материальной основой власти нобилитета было крупное землевладение. Именно в землю вкладывали нобили огромные средства, накопленные ими в качестве командующих войсками или наместников в провинциях. К тому же особый закон 218 г. до н. э. воспретил сенаторам заниматься торговлей и финансовыми сделками. Поэтому сенаторская знать начала во все большей мере скупать участки, «агер публикуем, основывая крупные хозяйства, опиравшиеся на использование труда рабов и приносившие тогда высокий доход. Выдающуюся экономическую и политическую роль нобилитета подчеркивал и внешний вид аристократов: полагавшиеся им туника с широкой пурпурной полосой, специальная обувь и сенаторское кольцо, отличавшие их от представителей всех остальных слоев римского общества. Увидев впервые сенаторов в Риме, грек Полибий был поражен их величием, сравнил их с царями; особое впечатление произвела на будущего историка сцена погребения сенатора: торжественная процессия клиентов в восковых масках, изображавших предков покойного, движение роскошных колесниц, красные плащи цензоров, пурпурные, вышитые золотом тоги триумфаторов, погребальные речи на Форуме.

Нобилитет стремился преградить «новым людям» доступ к высшим магистратурам в государстве, и прежде всего к должности консула. Выражением этих стремлений стал закон 180 г. до н. э., согласно которому начинать должностную карьеру можно было лишь в 28 лет, после десятилетней воинской службы; сначала нужно было стать квестором, затем курульным эдилом, потом добыть себе претуру, доступную только лицам не моложе 40 лет, и уже в 43 года честолюбивый римлянин мог претендовать на должность консула.

То, что нобилитет, несмотря на его немногочисленность, оказался в состоянии целыми столетиями удерживать в своих руках высшие позиции в государстве, объясняется несколькими причинами: и богатством, и связями с аристократией италийских муниципиев, и поддержкой со стороны зависимых клиентов, образовывавших окружение нобиля, во всем ему помогавших, ведших в его пользу предвыборную агитацию. Отдельные знатные семьи вступали между собой в союзы, оказывая друг другу помощь в занятии выборных должностей.

В эпоху широкой внешней экспансии Римского государства сложился и другой привилегированный слой общества - уже упоминавшиеся всадники, разбогатевшие на откупах, на военных поставках, на ростовщических операциях. Значение этого социального слоя особенно возросло с тех пор, как закон Клавдия 218 г. до н. э. запретил сенаторам заниматься торговлей и финансами. Так наряду с должностной аристократией возникла и аристократия денежная. Поскольку ее ряды пополнялись из числа лиц, принадлежавших к центурии конницы, новых богачей - купцов, ростовщиков - стали называть в Риме «эквитес», всадниками.

Символом их привилегированного положения была туника с узкой пурпурной полосой, а в праздничные дни - белый плащ, трабея, с пурпурными полосами. В театре всадники могли занимать ряды, следующие за рядами сенаторов. Имея лишь ограниченную политическую власть в самом Риме, всадники были поистине грозой провинций, где целые города превращались в их должников и даже правители небольших царств на Востоке всецело зависели от римских ростовщиков. Гордое «я - римский гражданин» открывало всадникам двери во все уголки покоренного Римом мира. И хотя находились в Вечном городе люди, подобные поэту Луцилию, который во второй половине II в. до н. э. провозглашал: «Не хочу быть держателем пастбищ в провинции Азия - предпочитаю быть Луцилием - интерес к новым землям, новым возможностям для обогащения, предприимчивость были повсеместными. Экономическое, финансовое, а в конечном счете и политическое могущество новой аристократии постоянно возрастало. До середины II в. до н. э. всадники должны были идти во всем рука об руку с нобилями, которые в качестве наместников провинций могли закрыть глаза на произвол откупщиков и ростовщиков. Но к концу столетия всадники начали проявлять и собственные политические амбиции, вступая в союзы с народными трибунами против всевластия сената.

С возникновением крупных поместий римской знати - латифундий, основанных на труде рабов, рабовладельческая система в Италии стала приобретать классические формы. Рабство переставало быть патриархальным, домашним, труд рабов служил уже не только для удовлетворения потребностей одной «фамилии», т. е. хозяйской семьи и слуг. Превращение крупных поместий в поставщиков товарного хлеба вело к разорению мелких крестьянских хозяйств, ибо тысячи крестьян в Италии не могли конкурировать с латифундистами, владевшими все вместе сотнями тысяч рабов. На огромном невольничьем рынке на острове Делос, главном в то время центре античной работорговли, продавали иногда по 10 тысяч рабов ежедневно. Доставляли их туда свирепствовавшие на морях пираты, а также римские квесторы, которые после успешного грабительского похода римских легионеров выводили на торги множество пленных. При таком наплыве живого товара - а в Риме рабы по закону считались «вещью», их называли также «говорящими орудиями», - цены на него были очень низкие. Так, 8 тысяч пленных, захваченных во время экспедиции на остров Сардиния, были проданы по столь низкой цене, что в Риме родилась тогда даже поговорка: «Дешев, как сардинец», Больше всего рабов попало в Италию, где были сосредоточены огромные денежные средства и где нужда в" дешевой рабочей силе была особенно велика. Крупное землевладение расширялось и в провинциях: на Сицилии, Сардинии, в Африке, откуда вскоре начал поступать в Рим дешевый хлеб, и все новые массы италийских крестьян, разоряясь, бежали в города или же за море, прежде всего в Испанию, романизация которой произошла таким образом очень быстро.

Положение рабов в поместьях, где они трудились на полях и пастбищах, становилось все тяжелее. Изложение идей максимальной эксплуатации рабского труда мы находим в трактате «О земледелии» Марка Порция Катона Старшего. Управляющий поместьем, пишет он, должен следить за тем, чтобы рабы постоянно были заняты изнурительным трудом, тогда они будут здоровее и охотнее будут идти отдыхать после дневной работы. «Труд удерживает раба от воровства», рассуждает далее Катон, а потому и в праздники рабы должны быть заняты делом: ремонтировать дороги, чинить постройки, возделывать сады. В непогоду надлежит заставлять рабов вывозить навоз, мыть и смолить бочки, скручивать канаты. Больному и старому рабу надо давать меньше пищи, а еще лучше - вовсе избавиться от него. Содержание рабов не требует больших расходов, учит римский писатель: им почти не надо горячей еды, а вино им дают только худших сортов. Понятно, что такое обращение с рабами вселяло в них глубокую ненависть к господину, и римляне, сознавая это, говорили: «Чем больше рабов, тем больше врагов». Производительность рабского труда была крайне низка, использование же более новых и совершенных орудий становились для хозяина невыгодным, ибо в руках враждебно настроенных, ненавидящих свою работу невольников орудия эти часто ломались.

Намного лучшим было положение «фамилия урбана» - рабов в городе, чаще всего домашней челяди или ремесленников и мелких торговцев. В городах для хозяина оказывалось выгодным даже предоставить рабу определенную самостоятельность в его сфере деятельности, с тем чтобы часть выручки отходила господину. Легче всего приходилось рабам-грекам, обычно высококвалифицированным, способным иногда быть даже преподавателями для сыновей в аристократических семьях. Многие из рабов-учителей греческого происхождения позднее получали свободу, как это случилось и с первым римским поэтом греком Андроником из Тарента. Более свободными чувствовали себя и греки-музыканты, такие, как раб Марципор, автор музыкального сопровождения к комедии Тита Макция Плавта «Стих».

Массовое использование дешевой рабской силы, приток дешевого хлеба из провинций, неконкурентоспособность мелкого крестьянского хозяйства в Италии и постоянное отвлечение свободного земледельца на воинскую службу в эпоху беспрестанных далеких походов подорвали основы жизни простых италийских крестьян. Оставив поля, многие из них обратились к возделыванию виноградников, садов, выращиванию оливок. Наибольший доход приносило виноделие, ибо италийские вина славились во всем Средиземноморье и начали уже вытеснять собой местные вина. Но, для того чтобы заняться новым делом - виноградарством или животноводством, нужны были средства, нужно было достаточное количество земли. Крестьянину, у которого ничего этого не было, оставалось лишь стать бродячим поденщиком, сезонным сборщиком урожая или же бежать в Рим или в провинции, зачастую пополняя ряды городской бедноты - пролетариата, жившего за счет общества, подачками богатой знати. Античный пролетариат, не имевший ничего, кроме детей, «пролес», был социальным слоем, который мы бы сегодня назвали люмпен-пролетариатом. Из этой среды, развращенной раздачами дешевого или дарового хлеба и бесплатными зрелищами, римские аристократы набирали себе бесчисленные армии клиентов, готовых всеми силами поддерживать политические позиции Корнелиев, Эмилиев или Фабисв, контролировавших политическую жизнь Рима во II в. до н. э. Клиенты являлись рано утром в дом патрона, сопровождали его по пути на Форум, где решались общественные дела.

Городские эдилы, желавшие стать преторами и консулами, заботились об устройстве впечатляющих игр и о раздаче дарового хлеба. «Не удивительно, - саркастически пишет Катон, - что народ не слушает добрых советов, ведь у брюха нет ушей». Пролетариат, привыкший к праздной жизни, радовался все более частым шрам и празднествам, длившимся иногда по многу дней. Только официальных праздников, сопровождавшихся зрелищами, набиралось тогда до ста дней в году. К этому добавлялись такие чрезвычайные события, приковывавшие к себе внимание римского населения, как триумфы или пышные погребения выдающихся деятелей, когда устраивали бои гладиаторов. Обычай этот первоначально носил религиозный характер: сражаясь между собой, военнопленные становились поминальной жертвой усопшему полководцу. Бои гладиаторов были особенно распространены в Кампании и Этрурми, откуда перешли затем в Рим. Вскоре они приобрели там неслыханную популярность. В начале II в. до н. э. наряду с италийскими бойцами впервые приняли участие в гладиаторских боях также атлеты-греки. Немного позднее начали привозить из Африки львов и пантер, чтобы сделать зрелища еще более захватывающими. Схватки зверей, бои рабов с разъяренными быками (прообраз будущей испанской корриды) стали отныне одним из самых массовых развлечений римских обывателей.

Город Рим во 2 веке до н.э.Несмотря на все великие завоевания Рима, несмотря на все его могущество, сам город еще не мог соперничать с пышными, правильно распланированными городами эллинистического Востока. Интересно, что именно по инициативе Катона Старшего, заклятого врага греческих культурных влияний и вообще всяческих новшеств, в Риме была сооружена первая базилика - большой крытый зал для собрания купцов, судебных заседаний, комиций, так называемая Базилика Порция. Шесть лет спустя, в 178 г. до н. э., цензоры Марк Эмилий Лепид и Марк Фульвий Нобилиор построили Базилику Эмилию, а еще через 8 лет, стараниями Тиберия Семпрония Гракха, на южной стороне Форума появилась Базилика Семпрония. Форум с портиками, колоннадами, галереями стал общепризнанным центром не только политической, но и всей вообще общественной жизни в городе: купцы и ростовщики приходили сюда столь же часто, как и сенаторы. Уже в эпоху войны с царем Пирром начали исчезать в Риме дома, крытые соломой или гонтом. Появились мостовые, в строительстве общественных зданий стали применять место туфа желтоватый известняк, привозившийся из Тибура (ныне Тиволи), и даже мрамор.

В жилищном строительстве все заметнее были имущественные различия. На тесных улочках в центре города можно было встретить четырехэтажные, кое-как построенные доходные дома для малоимущих. Для себя же богачи сооружали дома по образцу греческих, ведь для настоящих сокровищ искусства, захваченных римлянами в эллинистических городах, примитивный старый римский дом, состоявший из атрия и спальни, был слишком мал и жалок. Позади спальни стали делать другую часть дома с перистилем, обнесенным колоннадой, вокруг которого были сосредоточены жилые помещения. Здесь, в перистиле, посреди цветочных клумб и фонтанов протекала жизнь семьи, тогда как атрий служил для приема гостей. У греков римляне позаимствовали не только перистиль, но и библиотеку, и «ойкос» - большой зал для приемов. Вот такой дом уже годился для размещения в нем награбленных памятников искусства, которых в город прибывало все больше и больше. Пример показали полководцы. Из этолийского похода Марк Фульвий Нобилиор привез в 187 г. до н. э. не менее 280 бронзовых и 230 мраморных статуй. Луций Эмилий Павел, разгромив македонского царя Персея, возвратился в Рим с 250 возами, полными картин и скульптур. О Муммии, покорителе Коринфа, говорили, что он наполнил Рим вывезенными из Греции изваяниями.

Возросшим эстетическим требованиям римлян - обитателей таких богатых домов - перестали удовлетворять полы, покрытые известковым раствором и глиняными черепками. Вместо этого появилась порфирная или мраморная плитка, а иногда и мозаики. Стены покрывали фресками, и не только в Риме, но и в провинции (такие фрески обнаружены при раскопках Помпеи); потолки украшали золотом и слоновой костью. Изменялась и меблировка комнат: на смену старой дубовой мебели пришла мебель из редких ценных пород дерева, импортированных с Востока. Римские богачи пировали на изящных ложах, украшенных бронзовыми оковками. Из городских домов роскошь распространилась и на сельские виллы. В старину, язвительно замечает Катон в своем трактате «О земледелии», заботились больше о хозяйственных постройках, а не о жилище, теперь же виллы превратились прежде всего в места отдыха с тщательно ухоженными садами и площадками для спортивных игр.

Вместе с предметами быта состоятельные римляне заимствовали из Греции и стран Востока также моды и нравы. Сципиона Африканского, победителя Ганнибала, видели в сиракузской палестре в греческой одежде и обуви. Его жена, на восточный манер, показывалась на людях лишь в сопровождении целой толпы служанок, в модных тогда колясках, запряженных мулами. Закон времен войны с Ганнибалом, запрещавший римлянам и их женам носить золотые украшения и дорогие разноцветные ткани, уже в 195 г. до н. э. был отменен. Не помогли и высокие пошлины, которые Катон Старший, будучи цензором, наложил на ввозимые в Рим предметы роскоши.

Богачи не довольствовались больше старинной римской кухней, едой, приготовленной хозяйкой дома; им было уже мало двух блюд в часы главной, вечерней, трапезы. В комедиях Плавта все чаще выступает новый персонаж - греческий повар. Искусный повар стоил дороже боевого коня, а за изысканную заморскую рыбу платили больше, чем за участок земли, - строгий критик современных ему нравов Катон Старший видел в этом высшие проявления деморализации. Создатель римской эпической поэмы Квинт Энний из Калабрии, переселившийся на исходе III в. до н. э. в Рим, без колебаний перевел на латинский язык гастрономическую поэму грека Архестрата из Гелы, содержавшую перечень понтийских рыб: подобные поэмы вполне соответствовали вкусам тогдашней римской знати, оценившей хорошую кухню. Распространился в Риме и греческий обычай симпосионов, там начали, как говорили в ту пору, «пить по-гречески», «грековать» в обществе флейтисток, избирать симпосиархов, определявших «меру питья». Три ложа, составленных, по греческому обычаю, в виде буквы «П»; на них трое пирующих с гладковыбритыми, по тогдашней греческой моде, подбородками - как мало напоминал этот симпосион аскетические трапезы старых длиннобородых Цинциннатов или Камиллов, древних героев Рима!

Внутри семьи нравы также менялись, все больше укреплялось положение женщины, которая в Риме чувствовала себя свободнее, чем женщины греческие. Начал практиковаться «матримониум сине ману марити» - тип брака, при котором жена не переходила под власть мужа. Появились первые разводы. В 180 г. до н. э. произошло преступление, просто немыслимое в старой римской семье, но весьма характерное для новых нравов в среде нобилитета: жена консула Гая Калытурния в сговоре со своим сыном, а его пасынком, отравила мужа, дабы открыть сыну путь к консульству.

Для того, чтобы восстановить экономику страны, нарушенную за время правления Цинь Шихуана, восстания и войны за престол, Гао-цзу пошел на уступки низам и ослабление налогового бремени. Он освободил на 12 лет воинов, пришедших вместе с ним в столичную область, а также семьи, в которых были новорожденные. Были объявлены также свободными те, кто вынужден был продать себя в рабство во время голода. Был снижен земельный налог, который составлял 1/15 урожая. Преемники Гао-цзу продолжали эту политику. В 156г. налог составлял 1/30 урожая, а в случае стихийных бедствий налоги вообще не взимались. Также Гоа-цзу не решился полностью восстановить административную систему. Семь наиболее крупных военачальников получили титул “вана”, а вслед за этим более 130 соратников Гао-цзу получили наследственные владения. Это помогло объединить страну. С одной стороны, был возрожден центральный административный аппарат, с другой – в каждом из наследственных владений были свои органы управления, которые назначались ваном.

После смерти Гао-цзу (195г. до н.э.) среди ванов выделился Лю Би, который в 154г. объединился с шестью другими ванами и двинулся с войском на столицу, однако потерпел поражение. Воспользовавшись удобным моментом, император Цзин-ди лишил правителей царств права назначать чиновников и запретил им иметь свое войско. Но наибольший шаг к укреплению централизованной власти был сделан при У-ди, время правления которого (140-87гг. до н.э.) было наивысшим расцветом империи. Он ввел новый порядок наследования статуса ванов и хоу, которые теперь передавались не старшему сыну, а делились между наследниками, что привело к уменьшению наследственных владений и ваны практически решили реальной власти.

У-ди было восстановлено ведомство инспекции, которые контролировали окружных чиновников. Изменилась и система назначения чиновников. Начальники округов должны были систематически рекомендовать кандидатов на замещение чиновничьих должностей из числа наиболее способных молодых людей. В столице была создана академия, выпускники которой, как правило, становились чиновниками. Изменения затронули и высших должностных лиц. Права первого министра были ограничены. У-ди сам контролировал деятельность администрации.

Была предпринята попытка унификации идеологии. Конфуцианство стало единой государственной идеологией. Однако это не было чистое конфуцианство, в него были привнесены некоторые положения легизма, прежде всего тезис о значении закона как средства управления страной. Добившись стабилизации внутри страны, У-ди обращает свои взоры за пределы своего государства.

В это же время один из предводителей сюнну Маодунь сумел объединить разрозненные племена в мощный союз. В 200г. до н.э. Гао-цзу попытался напасть на сюнну, но чудом избежал плена. Ханьские правители вынуждены были пойти на унизительный союз. У-ди решает покончить с этим положением. Военные кампании 127-119гг. до н.э. принесли первые победы ханьским войскам. Постепенно характер войны меняется: вместо оборонительной, какой она была вначале, она превращается в захватническую.

В это же время начинаются первые контакты Хань со странами “Западного края”. Готовясь к войне с сюнну, У-ди направил своего посла Чжан Цяня на поиски племен даюэчжи. Ему не удалось выполнить непосредственную миссию, однако он привез сведения о Бактрии, Парфии, Фергане и других странах Средней Азии, с которыми позднее были установлены отношения. В Китай из Средней Азии проникают некоторые сельскохозяйственные культуры (виноград, бахчевые), музыкальные инструменты, а позднее – буддизм.

Расширение территории Хань на юго-западе было связано с поисками путей в Индию, о которой слышал во время путешествий Чжан Цянь. И хотя путь в Индию не был найден, к территории Хань были присоединены большие территории “юго-западных варваров”. Еще одним объектом экспансии становится Корейский полуостров, где создаются ханьские округа.

Такая захватническая политика не могла не привести к кризису. Для поддержания армии нужны были средства. И У-ди принимает предложение о введении государственной монополии на добычу соли и производство железных орудий. Вскоре после введения монополии против нее стали выступать многие государственные деятели. Результатом стала отмена монополий на производство и продажу вина, введенной в 98г. до н.э.

Одно из направлений экспансионной политики было создание на присоединенных землях системы военных поселений. Солдаты должны были нести службу на границе и в то же время заниматься земледелием. В 89г. до н.э. обсуждалось предложение организовать далеко на западе новые военные поселения. В манускрипте, изданном императором, от отклонил это предложение и признал, что завоевательная политика только утомила страну и раскаивается. Так закончился “золотой век У-ди”. Во второй половине 1в. до н.э. страна опять оказалась в кризисе.

Социально-экономические отношения . Высшую прослойку господствующего класса составляла титулованная знать. В эпоху Хань существовало более 20 рангов. Титул мог быть пожалован императором за заслуги, его можно было купить. Наиболее многочисленным был класс свободных простолюдинов, к которым относились прежде всего непосредственные производители-земледельцы, а также мелкие и средние ремесленники и торговцы.

Особое место занимали раб, которые были как частными, так и государственными (частные – разорившиеся простолюдины; государственные – родственники лиц, совершивших преступления). Дети рабов считались рабами.

Вместе с тем сравнительно легко можно было перейти из одного социального слоя в другой. Разбогатевший простолюдин мог купить себе любой ранг. Представители знати, вызвав неудовольствие императора, могли быть обращены в рабов. Наконец, раб мог рассчитывать на возвращение в число свободных. В 1в. до н.э. была широко распространена работорговля. Сделки по продаже рабов оформлялись официальным документом. Цены на рабов были очень высокими.

Существовало два вида налогов – поземельный и подушный. Если в начале империи Хань поземельный налог был снижен для восстановления экономики, то в 1 тыс. до н.э. положение изменилось. Поземельный налог платили землевладельцы, подушный же – непосредственные работники на земле. Подушный налог постоянно повышался, он выплачивался не зерном, а деньгами. Подушным налогом обычно облагалось население от 7 до 56 лет. Однако при У-ди его стали взимать с детей, начиная с трех лет.

Легализация купли-продажи земли приводит к обезземеливанию значительной части крестьян, которые вынуждены брать землю в аренду и платить половину урожая. Все большее распространение получает наемный труд. Идет процесс концентрации земли в руках крупных богачей.

Малая Азия в III веке до нашей эры

Одной из самых своеобразных частей эллинистического мира являлась Малая Азия. Наряду с древними центрами культурной жизни в ней были области, которые сохранили формы отношений, восходившие к первобытнообщинной эпохе. Малая Азия имела чрезвычайно пестрый этнический состав. Нередко в пределах сравнительно небольшой территории ее население говорило на нескольких языках.

В III веке Малая Азия распалась на несколько частей. Иония, Фригия, Кария, Киликия и часть Каппадокии вошли в состав царства Селевкидов, которые контролировали древнюю дорогу, соединявшую побережье Эгейского моря с Междуречьем и другими странами Востока. Северная полоса Малой Азии, которая граничила с Черным морем, уже к концу IV века стала самостоятельной.

В центре Малоазийского полуострова выделилась независимая область Галатия. На северо-западе образовались Вифиния и Пергамское царство, а на востоке - Понтийское царство. Позднее независимым царством стала отпавшая от Селевкидов Каппадокия. Ряд областей на юге и юго-западе - Ликия, Кария - находились во владении птолемеевского Египта. Сохранила свою независимость гористая, труднодоступная Писидия. В Карии имел свои владения остров Родос. Города побережья поддерживали и развивали тесные связи с эллинистическим миром.

Первоначальная территория Пергама, который был расположен в северо-западной части Малой Азии, была невелика. Плодородные поля, луга и сады в долине реки Каика создавали благоприятные условия для сельского хозяйства, а близость к побережью и островам Эгейского моря открывала возможность для развития и оживленного обмена.

В этих условиях небольшая крепость, какой являлся Пергам в IV веке до нашей эры, быстро превратилась в главный центр государства. Население Пергамского царства с успехом выдержало борьбу с вторгшимися на его территорию кельтскими племенами галатов и с могущественным эллинистическим государством Селевкидов.

Во время войны диадохов Пергам, как надежный и хорошо укрепленный самой природой пункт, сделался местом хранения казны Лисимаха. Охрана казны была поручена евнуху Филетеру. Воспользовавшись смутами при дворе Лисимаха, Филетер перешел на сторону Селевка. Однако фактически Филетер сделался независимым правителем.

Политическая обстановка побуждала Филетера к филэллинской политике. Связи с Элладой и греческими полисами Малой Азии служили известной опорой в борьбе Пергама с галатами и могли оказаться полезными при столкновениях с Селевкидами. Преемник Филетера Эвмен одержал в 262 году решительную победу около Сард над армией Антиоха I. С этого времени Пергам начинает играть более значительную роль в международных отношениях.

Внешняя политика Пергама этого времени ознаменована разрывом с Селевкидами и союзом с Египтом. После смерти Эвмена в 241 году власть над Пергамом перешла к Атталу I, который правил до 197 года. Аттал I устранил угрозу со стороны галатов. Он отказался от уплаты им дани и в битве у истоков Каика в 228 году наголову разгромил их. После этой победы Аттал принял царский титул и культовое имя «спаситель».

В начале 220-х годов Аттал вмешался в борьбу в царстве Селевкидов и достиг здесь больших успехов. Непродолжительное время Аттал господствовал над большей частью Малой Азии. К концу правления Аттала I Пергам последовательно ориентировался на Рим. До поры до времени Пергам пожинал плоды этой внешней политики в виде крупных территориальных приобретений, торговых преимуществ. Но вместе с тем Пергам все более и более подпадал под римское влияние.

Главной опорой Атталидов являлась армия. По своему составу она была очень разнообразна. Наряду с наемниками из разных уголков эллинистического мира большое значение в армии имели и местные жители - мисийцы, а также граждане Пергама. Воины обеспечивались земельными наделами. Часть военных колонистов получала необработанные участки подобно тому, как это позднее осуществлялось и птолемеевском Египте.

По численности пергамская армия уступала войскам Селевкидов или Птолемеев, но по техническому оснащению явно превосходила их. Пергам представлял собой первоклассную крепость с обширным арсеналом. Атталиды широко использовали достижения эллинистической осадной техники в войнах, которые вели.

Умирающий галл. Скульптура пергамской школы. Вторая половина III в. до н. э.

Главную роль в политической жизни государства играла столица - город Пергам. В Пергаме существовали обычные греческие учреждения - народное собрание, городской совет, выборные должностные лица, филы и демы. Фактическая же власть, контроль за ходом дел, за выборами и за финансами, а также законодательная инициатива находились в руках и яти стратегов, которые назначались непосредственно царем.

Столица царства была расположена в нескольких милях от моря. Город соединял типичные черты эллинистического полиса и пышное великолепие царской резиденции восточного государства. Многочисленные статуи, картины, искусно сделанные мозаики служили украшением дворцов и храмов. В Пергамской библиотеке хранилось свыше 200 тысяч рукописей, а также велись научные исследования.

Метательные орудия эллинистического времени: баллиста (вверху) и онагр (внизу). Реконструкция.

Территория Вифинии, которая была расположена в северо-западной части Малой Азии, от берегов Пропонтиды и далее вдоль побережья Понта, также отличалась благоприятными природными условиями. Плодородная почва, обилие лесов и пастбищ соединялись здесь с возможностью развивать обмен по суше и по морю.

Этот обмен в значительной мере сосредоточивался в руках граждан греческого города Гераклеи, древней колонии Мегар на понтийском побережье. Гераклея и другие греческие полисы - Халкедон, Астак, Кизик - контролировали выходы к морю.

Политическая власть в Вифинии оказалась в руках местной династии. Правивший здесь Зипоит захватил Астак и Халкедон. Он успешно отразил попытки Лисимаха подчинить себе Вифинию и в 297 году до нашей эры провозгласил себя царем. Преемник Зипоита Никомед I сосредоточил все усилия против главной угрозы - царства Селевкидов, которое стремилось поглотить все независимые области Малой Азии.

С этой целью Никомед заключил союз с крупнейшими эллинистическими городами на побережье - Низантием и Гераклеей, с правителем Египта Птолемеем Филадельфом, а затем заключил договор и с галатами. Новые союзники Никомеда не особенно отличали его территорию от территории его врагов, подвергая их опустошениям с одинаковым усердием. Но все же союз с галатами отвел от Вифинии угрозу подчинения Селевкидам.

При Никомеде I, который правил до 255 года до нашей эры, и ее преемниках развивалась эллинизация страны. В 264 году до нашей эры недалеко от разрушенного Лисимахом Астака была основана Никомедия, которая стала столицей Вифинии. В особенности благожелательную политику по отношению к этому городу и эллинам проводил преемник Никомеда Зиаелис. Одновременно он продолжал поддерживать традиционные дружественные связи с птолемеевским Египтом.

Совсем иной характер имела Галатия - область, некогда являвшаяся центральной частью Фригийского царства с древним фригийским культовым центром, городом Пессинунтом, а также городами Гордием и Анкирой. Пессинунт считался священным городом великой матери богов - Кибелы.

В начале III века в этой области Осели галаты после поражения, которое нанесли им войска Антиоха I. К этому времени галаты еще находились на стадии разложения первобытнообщинного строя. Их племенное устройство сохранилось и после поселения в Малой Азии. Во главе трех галатских племен - толистоагов, тектосагов и трокмов - стояли племенные вожди. Условия для дальнейшего развития этих племен оказались мало благоприятными. Зажатая между владениями гигантского государства Селевкидов и территориями быстро развивавшихся Пергама, Понта и Вифинии, Галатия оказалась отрезанной от выходов к морю и от путей, по которым осуществлялся торговый обмен.

В этот период Каппадокией называлась вся восточная часть Малой Азии к северу от Тавра. Позднее узкая полоса между хребтами, расположенными на севере, и Черным морем стала называться Понтийской Каппадокией, или просто Понтом. Эллинских колонистов мало привлекал этот скудный и расположенный вдалеке от важнейших торговых путей край.

В 260 году до нашей эры Каппадокия стала независимой от Селевкидов. Правителем Каппадокии стал перс Ариарат, потомок одноименного сатрапа, которого победил Пердикка. Поначалу взаимоотношения Каппадокии с Селевкидами были враждебными. Но в 245 году до нашей эры правитель Каппадокии был признан Селевком II и получил руку его сестры. В середине III века западные области Каппадокии были захвачены галатами. Несмотря на то, что галаты представляли постоянную угрозу для Каппадокии, каппадокийские и понтийские цари часто использовали их в качестве наемников.

В конце IV века до нашей эры образовалось еще одно эллинистическое царство в Малой Азии - Понтийское. Оно объединяло понтийское побережье, гористую область к югу от него и часть Каппадокии к востоку от реки Галиса. Область между Понтом и Вифинией - Пафлагония - долгое время оставалась независимой.

В состав Понтийского царства вошли как греческие торговые города на побережье - Трапезунт, Амис, Синопа, так и сельские местности, в которых главную социальную силу составляли потомки ахеменидской знати. Огромное значение имели старинные храмовые центры, которые возникли в незапамятные времена на скрещениях торговых путей.

Храмы владели обширными землями и тысячами гиеродулов. Типичным для этого рода храмовых центров являлся город Комана в Каппадокии с культом богини Ма. В состав населения Команы входили «одержимые» богом - жрецы, а также храмовые служители и храмовые рабы в числе 6 тысяч человек. Во главе этого города-святилища стоял верховный жрец. Такой же характер имели храм богини Анахиты в Зеле и храм Зевса в Венасе.

Основателем династии в Понте стал потомок знатного иранского рода Митридат, который утвердил спою власть в 302 году до нашей эры. Как и цари Нифинии, понтийская династия проводила политику эллинизации страны, но эта эллинизация была крайне поверхностной и ограниченной.

Из книги Всемирная история: В 6 томах. Том 1: Древний мир автора Коллектив авторовМАЛАЯ АЗИЯ И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ: РАННИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Из книги Всемирная история: в 6 томах. Том 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока автора Коллектив авторовМАЛАЯ АЗИЯ ПОСЛЕ МОНГОЛЬСКОГО ВТОРЖЕНИЯ Разбив войско Сельджукидов в битве у Кёсе-дага (1242 г.), монголы произвели в Малой Азии огромные опустошения, разрушив многие города, истребив либо угнав в плен десятки тысяч жителей, особенно ремесленников. Владения сельджукских

автора Ляпустин Борис СергеевичГлава 16 Хурритский мир и Малая Азия во II–I тыс. до н. э.

Из книги История Древнего Востока автора Ляпустин Борис СергеевичМалая Азия в I тыс. до н. э. Фригия и Лидия Балканские племена, именовавшие себя фригийцами (мигдоны, аскании, берекинты), переселились в Малую Азию в середине XIII в. до н. э. B середине XII в. до н. э. другое балканское племя – причерноморские бриги – переправилось в Малую Азию и

Из книги 100 великих тайн археологии автора Волков Александр Викторович Из книги Византийская цивилизация автора Гийу АндреМалая Азия Малая Азия, или Анатолия, «страна восходящего солнца», из-за своей протяженности, положения на перекрестке цивилизаций, расположения своего ландшафта, близости к Константинополю очень рано стала и долго оставалась центром империи. Ограниченная с севера и юга

Из книги Хетты автора Гёрни Оливер РобертМалая Азия

Из книги Всемирная военная история в поучительных и занимательных примерах автора Ковалевский Николай ФедоровичМалая Азия и Древняя Персия Войну прекращает природаДо возникновения будущего восточного гиганта - персидской державы Ахеменидов в Малой Азии соперничали между собой Мидия (царь Увакастра) и Лидия (царь Агиат). Ожесточенная борьба между ними закончилась совершенно

Из книги Очерк о серебре автора Максимов Михаил МарковичМалая Азия и Греция К. Маркс говорит, что «…добывание серебра предполагает рудокопные работы и вообще сравнительно высокое развитие техники. Поэтому первоначально стоимость серебра, несмотря на его меньшую абсолютную редкость, была относительно выше, чем стоимость

Из книги История Древнего Востока автора Вигасин Алексей АлексеевичМалая Азия Природные условия Малой Азии не похожи на те, в которых складывались «цивилизации великих рек». Крупных рек на этом полуострове нет вовсе, а те, что есть, практически непригодны для создания ирригационных систем. Земледелие здесь основывалось главным образом

Из книги Древний Восток автораГлава III Малая Азия и Закавказье в древности Настоящий раздел начинает обзор древней истории стран Леванта, Анатолии, Армянского нагорья и Иранского нагорья. При взгляде «с птичьего полета» все эти регионы позволяет объединять то, что они в геополитическом смысле

Из книги Древний Восток автора Немировский Александр АркадьевичМалая Азия в I тысячелетии до н. э Фригийцы и Фригийское царство Балканские племена, именовавшие себя фригийцами (мигдоны, аскании, берекинты), переселились в Малую Азию в середине XIII в. до н. э. В середине XII в. до н. э. еще одно балканское племя причерноморских бригов

Из книги История религии в 2 томах [В поисках Пути, Истины и Жизни + Пути христианства] автора Мень Александр Из книги История древнего мира [Восток, Греция, Рим] автора Немировский Александр АркадьевичМалая Азия в I тыс. до н. э. Фригия и Лидия Балканские племена, именовавшие себя фригийцами, переселились в Малую Азию в середине XIII в. до н. э. Спустя столетие другое балканское племя – причерноморские бриги – переправилось в Малую Азию и частично вытеснило, а частично

Из книги Аграрная история Древнего мира автора Вебер Макс2. Малая Азия (эллинической и римской эпохи) Империя Александра и его преемников состоит, как известно, поскольку принимается во внимание Малая Азия, из территорий греческих городов (сюда входят и храмы), с одной стороны, и из???? ????????, которая не имеет городов и расчленена на

Из книги Книга III. Великая Русь Средиземноморья автора Саверский Александр ВладимировичГлава 4 Малая Азия. «Народы моря» Если мы полагаем, что расположение древней Трои неверно определено, то это неизбежно связано и с неверным расположением т. н. Малой Азии. Что ж, давайте оценим, насколько уверенно расположена Малая Азия в Турции.Малая Азия у Геродота

КИТАЙ В III ВЕКЕ ДО НАШЕЙ ЭРЫ — II ВЕКЕ НАШЕЙ ЭРЫ

Объединение Китая.

С середины первого тысячелетия до н. э. выделяется царство Цинь на северо-западе Китая. К III в. до н. э. оно становится наиболее могущественным из китайских государств. Царство Цинь занимало удобное положение. Ему менее, чем другим китайским государствам, угрожали набеги кочевников. В III в. до н. э. в царстве Цинь уже широко применялось железо. Плуг с железным лемехом, железный серп и лопата облегчили работу земледельца и повысили урожайность. Через циньские земли проходили важные торговые пути. Торговля также обогащала государство.

В царстве Цинь имелась армия, оснащенная железным оружием.

Тяжелые, неповоротливые боевые колесницы заменила подвижная конница. В упорной борьбе с другими царствами в IV—III вв. до н. э. Цинь присоединяет их земли и объединяет весь Китай.

Циньский царь Цинь Шихуанди объявил себя властителем всего Китая.

Цинь Шихуанди разделил всю страну на 36 областей, во главе каждой области поставил специальных чиновников. За ними следили люди, подчинявшиеся только императору. Стремясь прекратить междоусобную борьбу и обезоружить своих противников, Цинь Шихуанди приказал отобрать все оружие в стране и переселить 120 тысяч семей знати в столицу, где за ними был установлен надзор. Во всей стране вводились единые меры веса, длины, единое начертание иероглифов.

Это способствовало развитию торговых связей. Люди, призывавшие к возврату прежних родовых порядков, подвергались преследованиям. Однажды царь приказал казнить 460 своих противников и сжечь все книги с записями древних сказаний и обычаев.

Цинь Шихуанди заботился о строительстве оборонительных сооружений. Для защиты страны от участившихся набегов кочевников — гуннов — он приказал соединить в одно целое все укрепления, начатые еще в IV в. до н. э. Создается Великая Китайская стена. Позднее ее длина достигла четырех тысяч километров.

На постройку Китайской стены, царских дворцов, дорог десятками тысяч сгонялись земледельцы и ремесленники. Спасаясь от повинностей и налогов,

многие крестьяне бежали в горы и степи, поднимали восстания. К свободным присоединялись рабы. Некоторые отряды повстанцев возглавлялись знатными людьми, стремившимися использовать движение народа в своих целях. Во время восстания преемник Цинь Шихуанди был свергнут. В 206 г. до н. э. установилась власть царей Хань.

Государство Хань.

Для упрочения своей власти цари Хань проводят ряд реформ. Ограничиваются права знати, расширяется строительство оросительных сооружений. Были сделаны также некоторые уступки земледельцам, при поддержке которых была свергнута старая династия Цинь. Земельный налог снижается до одной пятнадцатой части урожая, власть в деревнях передается выборным старейшинам, утверждаемым чиновниками.

При царях Хань устанавливается торговля Китая со многими народами. В страны, находившиеся западнее Китая, вывозились шелк, изделия из лака, ковры, железо. Путь, связывавший Китай со странами Запада, получил название Великий шелковый путь. По нему в Китай пригоняли табуны коней, гнали рабов.

Торговля приносила купцам большие доходы. Многие из купцов, ища приложения своим богатствам, покупали землю и становились крупными землевладельцами. Кроме того, они давали деньги в рост под большие проценты.

Во II в. до н. э. ханьские войска, после упорных сражений, отвоевали земли у гуннов, оттеснив последних на север.

Бесконечные войны требовали огромных расходов. Непрерывно росли налоги и повинности. Чтобы расплатиться с долгами, земледельцы вынуждены были продавать свои поля, дома и детей. Крестьянские земли стали переходить в руки ростовщиков и крупных землевладельцев. Развивается долговое рабство. Одновременно увеличивается количество рабов-чужеземцев. Их толпами пригоняли на специальные рынки и продавали в загонах для скота. Труд рабов использовался в сельском хозяйстве, ремесле и торговле.

Восстание «желтых повязок» и его значение.

Борьба рабов и свободных бедняков против жестокой эксплуатации достигает в Китае огромной остроты. Она выливается в вооруженные восстания, народные войны угнетенных против угнетателей.

Такой народной войной было восстание, начавшееся в 184 г. и длившееся более двадцати лет. Оно получило название восстание «желтых повязок», потому что повстанцы носили на голове повязки желтого цвета. Во главе восстания стояли братья Чжан. Старший из них проповедовал учение, которое называлось «Путь к великому освобождению». Он призывал своих сторонников уничтожить существующий порядок и создать новый, справедливый и мирный. Повстанцы открывали тюрьмы, освобождали рабов, убивали чиновников, захватывали имущество богачей.

Царские войска были бессильны перед этим народным движением. Крупные рабовладельцы перестали считаться с царем. Они сами создавали вооруженные отряды для борьбы с восставшими. Знать старалась не допустить объединения повстанцев и разбивала их отряды поодиночке. Почти четверть века шла борьба восставшего народа против рабовладельцев.

Победители жестоко расправились с повстанцами. Из ста тысяч голов была сложена огромная пирамида, явившаяся беспримерным памятником кровавой победы эксплуататоров над побежденным народом.

Восстания свободной бедноты и рабов терпели поражения, потому что были недостаточно организованными. Отряды повстанцев были мало связаны друг с другом. Бедняки и рабы не знали, как организовать государственную власть после победы, и верили, что счастливую жизнь может дать добрый император.

Народные восстания ослабили рабовладельческий строй и рабовладельческое государство в Китае. В 220 г. империя Хань пала. Китай был расчленен на три царства.

Культура древнего Китая

В глубокой древности в Китае возникла письменность в виде иероглифов. Иероглифов было несколько тысяч. Чтобы их свободно читать, нужно было долго учиться. Грамота была доступна только богатым.

Создание письменности сделало возможным запись замечательных произведений устного народного творчества. Народные песни, правдиво отражающие чувства и переживания простых людей, составили сборник «Книгу песен».

Сохранились стихи китайского поэта — Цюй Юаня (III в. до н. э.), разоблачавшего продажность и корыстолюбие чиновников, призывавшего к защите родины, к борьбе за справедливость.

Во втором тысячелетии до н. э. китайцы создали календарь. Во II в. до н. э. они изобрели прибор, отмечавший землетрясения. Китайские математики производили вычисления, необходимые для с троительства плотин и других оросительных сооружений.

троительства плотин и других оросительных сооружений.

Китайцам был известен компас, помогавший караванам находить путь среди пустынь и степей.

Из многовекового опыта трудолюбивых китайских земледельцев выросла сельскохозяйственная наука. Из диких чайных кустов китайцы вывели сорта культурного чая. Заимствованная ими с юга культура риса получила широкое распространение. Китайцы использовали опыт народов Средней Азии по выращиванию винограда.

В Китае был получен шелк, нашедший впоследствии широкое применение.

Китайцы научились изготовлять бумагу из размельченной древесной коры, бамбука и тряпок. Бумага вытеснила неудобные для записей бамбуковые дощечки и дорогой шелк, на котором писали прежде.

«Тоска», анализ произведения Чехова, сочинение

«Тоска», анализ произведения Чехова, сочинение Анализ спектра последовательности прямоугольных импульсов

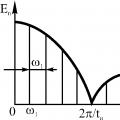

Анализ спектра последовательности прямоугольных импульсов Ковалентные пи-связи и сигма-связи

Ковалентные пи-связи и сигма-связи