Livejournal com подвиг разведгруппы. Чтобы помнили - «Я Звезда!» Памятник героям-разведчикам. Калиниград (серия «История»). Описание этого подвига из текста наградного листа

Во время наступательной операции в Восточной Пруссии погибло 126 тысяч советских солдат. Огромная цифра.

Но если бы не подвиг военных разведчиков, эта цифра была бы намного больше.

Всего во время подготовки Восточно-Прусской операции через линию фронта было отправлено 237 разведывательных групп, 2560 человек. 90% из них погибло . От них не осталось имен, только названия развед.групп.

"У разведчиков нет могил. Их просто закапывали. Никаких документов не было, никаких жетонов" .

Всего на территории области поставлено 15 обелисков на местах высадки (когда они были известны) и гибели развед.групп. В 2013 году в Калининградском парке Победы появился единственный в России памятник всем разведчикам, не вернувшимся с задания. Деньги на него собирали всем миром, памятник поставлен на народные пожертвования.

Памятник - две фигуры, разведчик и радистка с агентурной радиостанцией "Север". Прототипы - Герой Советского Союза радистка Анна Морозова (позывной Лебедь) и командир разведгруппы «Джек» Павел Крылатых.

Анна Морозова ("Резеда", "Лебедь") , Герой Советского Союза (1965, посмертно), легендарная подпольщица Великой Отечественной войны, радистка специальной диверсионно-разведывательной группы "Джек" в/ч " Полевая почта 83462" 3-го (диверсионного) отдела Разведывательного управления 3-го Белорусского фронта, действовавшей в июле-декабре 1944 года в тылу Восточно-Прусской группировки противника. Погибла в 23 года.

На открытии памятника 13 июля 2013 года прибыли ветераны разведгрупп Восточной Пруссии. Из Белоруссии - участник легендарной разведгруппы "Джек" Геннадий Юшкевич, из Брянска - Константин Панасенко, боец группы "Восход", из Москвы Валентин Калинин, радист группы "Вол".

Фото с сайта Правительства Калининградской области

Имена тысяч остальных мы никогда не узнаем. Вечная им память

Последняя плита - Афганистан, Чечня, Южная Осетия

В этой статье рассказывается о командире разведывательной группы Земцове Николае Андреевиче.

Родился 15 апреля 1917 года в селе Ерасовка ныне Большеуковского района Омской области в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года. Окончил неполную среднюю школу, а затем с отличием - Дагестанский автодорожный техникум. Работал техником-строителем автодорог.

В Военно-Морском Флоте с 1938 года. Был направлен на военно-морскую базу в город Очаков (ныне Одесской области Украины), где и застала его война.

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Принимал участие в непрерывных и ожесточенных оборонительных боях, познал горечь отступление вглубь родной земли. Участвовал в героической обороне Одессы, в уничтожении укрепления в районе Днепровско-Бугского лимана. Затем был направлен в Севастополь, где в сентябре 1941 года по решению Военного совета Черноморского флота формировался отдельный разведывательный отряд разведывательного отдела штаба флота. В него вошли добровольцы, побывавшие в боях, в том числе одним из первых и Николай Земцов. Он был избран секретарем партийной организации и назначен командиром оперативной разведывательной группы. В задачу группы входило проникновение в тыл противника для захвата «языков», выявление системы вражеской обороны, осуществление диверсионных акций.

Старшина 2-й статьи Николай 3емцов в декабре 1941 года участвовал в подготовке и проведении Керченско-Феодосийской десантной операции. На сторожевых катерах разведгруппа вышла в море, скрытно высадилась на Широком молу Феодосийского порта города Феодосии (Крым), бесшумно сняла часовых и стремительно прорвалась в город. В этом бою Николай Земцов получил тяжелое ранение. Второе ранение в ногу он получил уже при выносе его из боя. За успешное проведение десантной операции разведчики награждаются орденами и медалями, а их командир - орденом Красного Знамени.

В апреле 1942 года после излечения в госпитале Николай Земцов возвратился в разведывательный отряд разведывательного отдела Черноморского флота. Он продолжил возглавлять группу разведчиков, которая к тому времени уже действовала на перевалах Главного Кавказского хребта. В новой обстановке от командира требовалось умение ориентироваться в горно-лесистой местности. Мало было захватить «языка» или детально разведать оборонительную систему противника, его тыла - надо еще и доставить пленного, а также и полученные данные в отряд по тропам, обходя посты и засады врага. И такие боевые задания не раз доводилось выполнять группе разведчиков под командованием Николая Земцова. Данные, добытые ими, позволили нашим войскам перейти в наступление на клухорском направлении.

В октябре 1942 года разведывательный отряд углубился в тыл противника по дороге, идущей вдоль реки Большая Лаба. Батальонный комиссар Коптелов вызвал командира группы Земцова и поставил перед ним задачу: форсировать реку, на ее левом берегу перерезать связь, наведенную противником вдоль тропы, и в ожидании подхода немецкого обоза с боеприпасами устроить засаду. Задача была выполнена. Связь перерезана. Обоз из десятков вьючных лошадей, сопровождаемый альпийскими стрелками дивизии «Эдельвейс» был уничтожен. Старшина 1-й статьи Николай Земцов был награжден вторым орденом Красного Знамени.

В мае 1943 года группа разведчиков под командованием Николая Земцова была высажена в районе Анапы Краснодарского края. Действуя совместно с другими разведывательными группами, задержала продвижение противника на двое суток, добыла важные сведения о противнике на Таманском полуострове.

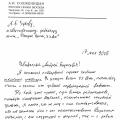

Описание этого подвига из текста наградного листа:

Товарищ Земцов находится в Разведотряде РО Штаба Черноморского флота с сентября месяца 1941г.

В последней разведывательной операции с 30 апреля по 14 мая 1943г. тов. ЗЕМЦОВ показал прекрасное мастерство веде¬ния разведки в глубоком тылу противника и уменье руководить бойцами в сложных боевых условиях. Высадившись с разведывательной группой в 13 человек в районе Анапы, с задачей огневого налёта на гарнизон противника в селе Павловка и совершения ди¬версионных актов, он первый со своей группой организованно и тихо произвёл высадку и движение к намеченной цели в очень трудных условиях гористой местности. Быс¬тро поднявшись с бойцами почти по отвесным откосам об¬рыва, он вышел в тыл врага там, где его совершенно не ожидали. Дойдя до села Павловка, развед группу Земцова за¬стал рассвет. т.Земцов принял решение - днём произвести детальную разведку, а на вторую ночь сделать налёт. Но в течение дня выполнение задачи осложнилось. Высадив-шихся две других группы разведчиков, после Земцова, противник обнаружил. Завязался упорный бой. Немцы, предполагая, что высадился крупный десант, начали спешно усиливать гарнизоны, выставили заставы, пустили по ле¬су облаву до 2-х пехотных полков, вызвали с аэродрома истребительную авиацию. Но несмотря на это, тов. Земцов решил продолжать выполнение задачи. Пробравшись ночью к селению, его группа встретилась с усиленным патрулём немцев. Разведчиками был принят бой, который длился до тех пор, пока не создалась опасность окружение группы.

Товарищ Земцов с боем вывел группу из окружения, потеряв при этом только одного краснофлотца, причём, нанеся большой урон живой силе противника. Отойдя от с. Павловка на 2 км, командир группы т. Земцов приказал заминировать дорогу, идущую из Павловки на Анапу, а также уничтожить телеграфно-телефонную связь. Немцы, пытавшиеся преследовать разведчиков, подорвались на минах, после чего преследование прекратили.

Обойдя скрытно заставы, разведгруппа т. Земцова на 3-й день после высадки прибыла на гору Кобыла - место сбора всех групп. Но двух других групп там не оказалось. Разведав побережье, обнаружили, что противник испугавшись высадки разведчиков, стал быстро укреплять его. На глазах бойцов немцы и румыны лихорадочно строили блиндажи и ДЗОТы, на катерах подбрасывали боезапас и подкрепления. Посадка на катер с берега группы Земцова была невозможной. Не дождав¬шись в течение 2-х суток других разведчиков, к-р группы тов. Земцов решил пробиваться со своей группой через передо¬вую линию фронта, т.к. продукты, взятые на 3 дня, уже кон¬чились. Наступила мучительная голодовка. Не зная совершенно местности, исключительно руководствуясь только картой и компасом т.Земцов повёл свою группу к передовой. Двигались только ночью, по самым труднопроходимым местам, обходя патрули и заставы врага, а днём производили наблюдение за передвижением противника, концентрацией его войск, распо¬ложением огневых средств и штабов. В долине Сукко было об¬наружено большое скопление войск, штаб крупного румынского соединения. Все огневые точки (тяжёлые, зенитные и минометные батареи) были засечены тов. Земцовым на карте. Там, где нельзя было обойти немецкие патрули или часовых, снимали с бесшумной винтовки.

На 9-е сутки тов. Земцов привёл группу к передовой в р-не Мардаковой щели. При попытке перехода линии фронта, немцы обнаружили разведчиков и выслали облаву до роты, т.Земцов, замаскировавшись с бойцами, приказал подпус¬тить немцев вплотную. Когда они подошли на расстоянии 5 м., он стал во весь рост и длинной очередью убил первых двух солдат, дав тем самым сигнал открыть всем огонь. Только в упор было уничтожено 9 солдат и один офицер. Немцы растерялись. Воспользовавшись этим, коман¬дир группы приказал отходить бойцам. При отходе, хитрым маневром, удалось обмануть немцев. Они, не разобрав где находятся разведчики, открыли ураганный огонь из пуле¬мётов и автоматов, но только по своим солдатам. Послы¬шались сильные стоны и крики, воспользовавшись этим т.Земцов успел увести свою группу от преследования, потеряв в этом бою только 2-х бойцов. Было принято реше¬ние: переходить передовую в другом месте, р-не ст. Неберджаевская. При движении к станице группе пришлось вести еще 3 раза бой с заставами врага, уничтожая ча-совых почти в упор. Переждав день на чердаке дома в са¬мом центре расположения передовых немецких частей, тов. Земцов в ночь на 15 сутки вывел свою группу с боем че¬рез проволочное заграждение к своим войскам.

Группа т.Земцова пробыла в глубоком тылу противника 14 суток. 8 суток бойцы питались только одной травой, про¬делали путь в 104 км исключительно почти босиком. У всех были побиты и изрезаны ноги, но несмотря на это разведгруппа мичмана Земцова не только справилась отлично со своей задачей вместе с другими разведгруппами, задержав два полка противника на двое суток, тем самым обеспечив успех наших войск в наступлении на станицы Крымская и Абинская, но также вела беспрерывное наблюдение за противником в течение 14 дней, добыв важные сведения о состоянии сил врага на Та¬манском полуострове, и кроме того нанесла большой урон в живой силе немцев, имея потери со своей стороны только 4-х бойцов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, мичману Земцову Николаю Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Затем отдельный разведывательный отряд под командованием отважного мичмана до мая 1944 года принимал участие в освобождении городов Очакова, Одессы, Севастополя. В сентябре 1944 года Николая Земцова направляют сначала в Военный институт иностранных языков, а спустя полгода переводят во вновь созданную Ленинградскую высшую военно-морскую школу контрразведки.

В 1946 году Земцов в звании младшего лейтенанта едет на шестимесячную стажировку в Крым, где располагалась 13-я бомбардировочная авиационная дивизия. В 1947 году его направляют в Управление Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР по Одесской области, где в течение пяти лет работает старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отдела кадров - начальником особой инспекции. В 1952 году старший лейтенант Земцов направляется на учебу в Высшую школу КГБ при Совете Министров СССР, которую с отличием оканчивает в 1955 году и получает очередное звание - капитана. Затем работал в 5-м «экономическом» управлении КГБ при СМ СССР, которое занималось «контрразведывательной работой на особо важных государственных объектах». С 1959 года майор Н.А. Земцов - в запасе.

Жил в городе-герое Москве. Работал начальником 1-го отдела Госплана СССР, а затем начальником 1-го управления Госснаба СССР. С 1981 года - на пенсии. Полковник в отставке Н.А. Земцов много времени отдавал общественной работе, часто выступал перед молодежью. Скончался 17 июля 2002 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа» и другими.

Участник юбилейных парадов в городе-герое Москве на Красной площади, посвященных 50-летию (1995 год) и 55-летию (2000 год) Великой Победы.

Случайно наткнулся на приговор одному из боевиков, участвовавшему 17 ноября 1999 года в бое с разведгруппой 91-го батальона 31-й десантно-штурмовой бригады под Харачоем. Судя по публикациям в прессе, подробности боестолкновения ранее представлялись несколько превратно.

29 ноября 1999 года :

*****

В тот день, 16 ноября 1999 года, на задание отправились два офицера, помимо Игошина в группе находился и артиллерийский наводчик лейтенант Андрей Ладунг, три сержанта и девять рядовых - штатный комплект отряда ближней разведки. Задача у десантников была незамысловатой и несложной - совершить скрытый рейд по чеченской границе по линии Тандо-Харагой-Ведено. Делов-то всего на пару суток. Поэтому и вооружение у разведчиков было обычное стрелковое, один "бэка" (боекомплект), "сухпай" из расчета на трое суток. Радиостанция обеспечивала слышимость в пределах 10 километров - дальше уходить в горы и не собирались. Неприятности начались для группы уже через несколько часов после выхода с базы. На горы опустился густой туман, повалил снег. Тем не менее разведчики пошли вперед, рассчитывая, что наверху видимость будет получше, а сейчас непогода как раз им на руку - меньше шансов, что боевики заметят. Как получилось, что группа сбилась с маршрута, непонятно. Эту тайну навсегда унес с собой командир разведчиков Рома Игошин (это его наградные часы от Владимира Путина за штурм Ослиного Уха показали по телевизору). Когда перестал валить снег, десантники, сами того не подозревая, зашли в Чечню на 5-7 километров. Их последние координаты доподлинно известны: полтора километра восточнее населенного пункта Харагой. От базы в Ботлихе это всего около 15 километров - даже связь не прервалась. Последнее сообщение от группы по радиостанции было передано с твердой уверенностью командира, что они находятся еще в Дагестане: "Видим четыре машины боевиков, "уазики", прорываются на нашу территорию...". Старший лейтенант Игошин принял решение напасть первым и уничтожить боевиков, рассчитывая, в случае чего, на помощь. Кабы знать... С того момента связь с группой оборвалась - видимо пулей или осколком была разбита радиостанция. И о подробностях той неравной схватки в горах можно теперь только догадываться. То, что десантники не сдались без боя, - факт. По рассказам местных жителей, стрельба в ущелье не прекращалась долго, и разведчики дорого отдавали свои жизни. По данным агентурной разведки и по радиоперехватам стало известно число погибших боевиков - более 50. (Не их ли тела потом показали по телевидению - боевики тоже носят армейский камуфляж?)

*****

Выдержки из статьи в "Коммерсанте", 1 февраля 2000 года :

*****

Еще не ходивший в баню капитан Немоляев и уже вымытый капитан Кабанов, однокашники и товарищи Ромы Игошина по военному училищу, рассказали, как это было на самом деле.

- Видите, вот высота 1561, - показали они на карте. - А напротив гора Черепаха, или высота 1473. Между ними Харачой, база Ширвани Басаева. Разведгруппа вела поиск вот по этой дороге. Навстречу им шел грузовик «Урал». Наши его сделали. И все! Группа засветилась. Разведка остается разведкой до первого выстрела, то, что происходит потом, называется боем. Наши начали отходить, появились первые раненые, убитые. Мобильность соответственно резко снизилась. А потом они остановились совсем. Отстреливались до последнего. Но это уже было все, конец.

Капитаны не осуждали своего погибшего товарища за какой-то долбанный «Урал». Они просто рассказали, как все было. Они профессионалы. Их друг Роман по каким-то причинам поступил непрофессионально. Возможно, у него не было другого выхода. Никто этого никогда не узнает, а гадать и строить версии - это для досужих журналистов, а не для офицеров. Они просто сделали для себя выводы. Своей смертью и смертью своих бойцов старлей Роман Игошин как бы завещал им: «Парни, я сделал ошибку, не надо ее повторять».

*****

Выдержки из статьи в "Московском комсомольце", 1 августа 2003 года :

*****

16 ноября из дагестанского Ботлиха ушел на разведку в горы Чечни разведвзвод Ульяновской воздушно-десантной бригады. У его командира, старшего лейтенанта Романа Игошина, это была уже пятая подобная операция за два месяца. Ему было всего 25. После этого задания командование обещало отпустить его в отпуск. Две недели назад у него родилась дочь...

Группа провела разведку в целом успешно. Десантники сутки работали в самом логове бандитов, прямо у них под носом, - и обошлись без единого выстрела. Утром 17 ноября они решили уходить: нужная для федеральных войск информация была собрана.

Разведчики уже перемахнули через перевал, от которого до расположения родной части - рукой подать. Внезапно густыми хлопьями повалил снег. И тут сквозь белую пелену кто-то из солдат разглядел впереди “КамАЗы”. Как выяснилось позже, в них были вооруженные до зубов профессионалы-арабы. Группу тоже заметили. Им ничего не оставалось, как нырнуть за ближайший выступ, занять круговую оборону и первыми открыть огонь. Если бы они стали отходить - их расстреляли бы как куропаток.

...14 десантников недолго бились с боевиками. Связь со своими оборвалась почти сразу: пулей повредило рацию. Вдруг младший сержант Александр Шерстнев закричал:

- Командир, там еще люди! Нас окружают!!!

Ответить ему было некому: Игошина убили в самом начале боя. Действительно, к чеченцам подошла помощь - к разведчикам вышли в тыл. И еще какое-то время они сражались...

[...] К обеду в горах под Ведено все стихло. Боевики понесли потери, но им удалось забрать с собой 12 трупов российских солдат и двух раненых: младших сержантов Александра Шерстнева и Николая Заварзина.

[...] История не терпит сослагательного наклонения - особенно история войны. Но как же хочется сослуживцам погибших десантников переиначить события того дня, дать своим друзьям хотя бы несколько шансов на жизнь, хотя бы немного гипотетических “если бы”! Если бы не оборвалась связь... Если бы в самом начале боя не погиб офицер... Если бы не снег...

Потом уже бойцы Ульяновской бригады будут говорить, что скорее всего разведчиков за перевалом уже ждали. Видимо, их все же засекли бандиты и организовали засаду: та тропа была единственной дорогой для возвращения взвода.

*****

Показания Александра Шерстнева :

(Цифра ФИО в процессе упоминания фамилий вписывается каждый раз новая, поэтому один и тот же человек может фигурировать под разными номерами. Процесс идентификации облегчил характер ранений и то обстоятельство, что выжило лишь двое военнослужащих. - прим.)

*****

Ранним утром ДД.ММ.ГГГГ поступил приказ на проведение разведки и охрану участка дороги вблизи села <адрес>, соединяющей этот населённый пункт с другим - ФИО3. В разведгруппу были включены ФИО62, он же (ФИО63) командовал их разведгруппой. Всего было четырнадцать человек. Примерно в 10 часов ДД.ММ.ГГГГ их разведгруппа вышла на дорогу, которая по ущелью вела в <адрес>. Со стороны этого села и с возвышенностей их группа попали под перекрестный огонь из автоматов и гранатометов. Это произошло в тот момент, когда ими для проверки документов был остановлен автомобиль УАЗ. Они мгновенно рассредоточились и, спрятавшись за валунами, открыли ответный огонь по нападавшим боевикам. Судя по количеству огневых точек, с которых по ним велся огонь, боевиков было не менее пятнадцати-двадцати человек. В ходе боя ФИО64 (Заварзину. - прим.)

взрывом гранаты повредило пальцы на руке, а он получил пулевые ранения правого предплечья и бедра правой ноги. От боли он на некоторое время потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что стрелявшие в них боевики были уже рядом. Их лица были открыты, все они были одеты в камуфлированную форму и разгрузочные жилеты, вооружены автоматами Калашникова. У некоторых автоматы были с подствольными гранатометами. Одного из нападавших он хорошо запомнил, так как позже, когда уже находился в плену, видел его и общался с ним. Ему было примерно 18-20 лет, рост примерно 170 см, спортивного телосложения, на нем была вязаная шапочка темного цвета, лицо овальное, глаза большие, нос прямой, крупный, брови густые, черные, короткие густые усы и борода черного цвета. У него был автомат Калашникова, одет был в камуфлированную одежду и разгрузочный жилет. Все карманы в разгрузочном жилете были заполнены запасными магазинами к автомату в количестве не менее 8 штук. После того как он очнулся, указанный боевик стоял в нескольких метрах от него и короткими очередями производил прицельные выстрелы по военнослужащим, многие из которых уже были ранены или убиты. Увидев, что он ранен, но не может держать оружие, боевик не стал в него стрелять. Два других боевика, находящиеся рядом, выстрелами из своих автоматов Калашникова добили лежащих в нескольких метрах от него раненых ФИО65. Боевики несколько раз ударили его ногами, после чего вместе с ФИО66 (Заварзиным. - прим.)

уложили в багажное отделение автомобиля УАЗ и привезли в <адрес>. В местной больнице им перевязали раны. Заварзину врач ампутировал поврежденные пальцы на руке, а затем их поместили в камеру местного отделения милиции. В плену у боевиков они находились 3 месяца, после чего их обменяли на ФИО4 боевиков.

*****

Показания Николая Заварзина:

*****

Согласно показаниям потерпевшего ФИО24, который был допрошен путём использования системы видеоконференц-связи, ДД.ММ.ГГГГ он в составе одной из трёх разведывательных групп 31-ой бригады ВДВ, дислоцирующейся на границе Республики <адрес>, которая состояла из четырнадцати человек, выдвинулся в направлении населённого пункта <адрес> Чеченской Республики. Шли целый день. Когда приблизились к окраине <адрес>, опустился туман в связи с чем было принято решение переночевать в горах. Утром ДД.ММ.ГГГГ они спустились в ущелье и продолжили движение. Местность была каменистой, там же протекал небольшой ручей. Впереди их группы на расстоянии примерно 300 метров шли двое дозорных – снайпер и автоматчик. В какой-то момент слева от группы примерно в 500-х метрах проехала автомашина УАЗ. Когда она приблизилась к дозорным, раздались выстрелы. Это расстреляли дозорных. По приказу командира они открыли огонь по автомобилю. В результате двух ответных выстрелов из гранатомёта половина разведгруппы погибла. Затем вновь послышались выстрелы, следом последовал взрыв. Ему были причинены осколочные ранения головы и руки. Вести огонь он не мог и лежал на спине с окровавленным и испачканным землёй лицом. Когда наступило затишье, подошли бандиты. Он слышал, как ФИО75 (Шерстнев? - прим.)

кричал, чтобы в него не стреляли, видел, как к нему ФИО76) подошёл боевик и сказал, чтобы тот откатился от автомата. Затем этот же боевик подошёл к нему (ФИО77 и приставил автомат. Он решил притвориться мёртвым. В это время захрипел лежащий рядом с ним смертельно раненый товарищ, у которого были пробиты лёгкие и горло. Боевик выстрелил в него. От выстрела он (ФИО78) (Заварзин. - прим.)

дёрнулся и открыл глаза. Боевик спросил его: «Живой?», - и, получив утвердительный ответ, также приказал ему откатиться от автомата, который находился поблизости. Он отполз и сел. Подошли ещё три или четыре боевика. Его и ФИО99 (Шерстнева. - прим.)

уложили в УАЗ, закидали на них оружие, снаряжение и увезли в <адрес>. Там им оказали медицинскую помощь и посадили в подвальное помещение здания, похожего на «МВД». Примерно через два с половиной месяца его обменяли на боевика.

*****

Показания одного из боевиков:

*****

Между тем из исследованных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний ФИО37, данных им на стадии предварительного следствия, следует, что подсудимый ФИО5 рассказывал ему о том, что он в группе боевиков принимал участие в бою с десантниками. Со слов ФИО47, когда они ехали на автомашине УАЗ, заметили разведчиков, остановились, выпрыгнули и начали их обстреливать. У одного из членов их группы был гранатомёт, у остальных – автоматы Калашникова. Подсудимый также поведал ему, что из-за автомата поссорился с боевиком ФИО95: он хотел забрать один из автоматов, но тот не дал ему это сделать, хотел казнить раненого – вновь не позволил ФИО86. Он (ФИО37) понял, что из-за этого конфликта подсудимый ФИО47 на некоторое время уходил в другую группу. Обо всём этом, как о геройском поступке, мол, они в меньшинстве смогли победить превосходящие силы, и не просто солдат, а десантников, ФИО5 рассказывал ему в ДД.ММ.ГГГГ году.

*****

Показания еще одного боевика:

*****

Вместе с тем из оглашённых в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству стороны обвинения показаний свидетеля ФИО38, данных им на предварительном следствии, видно, что примерно в середине октября ДД.ММ.ГГГГ года по приказу «ФИО89» из числа жителей селений <адрес> и ФИО3 были созданы два отряда «добровольцев», численностью по 20-25 человек, командирами которых стали жители села ФИО3 и ФИО90. Всем участникам отрядов выдали обмундирование, разгрузочные жилеты и оружие, в основном автоматы Калашникова калибра 5,45мм и по 10 магазинов, снаряжённых 30 патронами каждый. Он состоял в отряде ФИО6. В этот же отряд в ДД.ММ.ГГГГ года вступил и подсудимый ФИО5. Тогда с ним (ФИО47) он и познакомился. В их обязанности входила охрана подъездных путей к селу Ведено, в том числе дороги, ведущей в это село от населённого пункта <адрес> В один из дней в середине ноября ДД.ММ.ГГГГ года группа из 6-7 человек во главе с ФИО6 на автомашине УАЗ-люкс направилась в сторону села <адрес>, чтобы сменить дозор, который находился на его окраине. В пути следования, заметив на открытой местности, примерно в 200 метрах от села <адрес> группу военнослужащих из четырнадцати человек, ФИО6 приказал своей группе рассредоточиться и атаковать их из имеющегося оружия. Вначале по военнослужащим был произведён выстрел из гранатомёта, затем применены автоматы Калашникова. В результате двенадцать военнослужащих были убиты и двое пленены. ФИО4 привёз в <адрес>, где им оказали медицинскую помощь. Лично он в том нападении не участвовал.

*****

По заключениям экспертов смерть военнослужащих наступила по следующим причинам:

- у пятерых - взрывная травма,

- у четверых - множественные пулевые (в том числе, один добит выстрелом в голову),

- у двоих - одно пулевое (в голову; в грудь),

- у одного - взрывная травма и одно пулевое в голову (добивали).

Оба выживших имели пулевые ранения.

Если сложить показания, то выходит следующее. 6-7 боевиков из местных жителей, а не "профессионалов-арабов", вооруженных автоматами и одним РПГ, выдвинулась на легковой машине на смену постов. По дороге внезапно наткнулись на передовой дозор разведгруппы десантников (2 человека) и сходу расстреляли его. Разведгруппа, находившаяся в стороне от передового дозора, открыла огонь по боевикам. Судя по всему, группа располагалась скученно, потому что "чехи" смогли одним-двумя выстрелами из РПГ убить пятерых военнослужащих и тяжело ранить еще одного. Оставшиеся шесть десантников были убиты или ранены огнем из стрелкового оружия. Боевики, видимо, потерь вообще не понесли.

Ошибки, плохая подготовка...

По распоряжению командования наступление началось 7 февраля 1995 года. Форсировали реку Сунжу в городе Грозный. Вперед выдвинулась разведгруппа «Малина-1». Они шли по разбитой улице в сторону автовокзала.

Осторожно двигалась разведка. Боевики могли проявить себя в любой момент. А бойцы были бывалыми. Осмотревшись, командир разведчиков-морпехов, старший лейтенант Фирсов С.А., дал разрешение на выход пятой роте.

Группа ждала основные силы, чтобы определить дальнейшее движение, скрытое от бандитов, и обсудить дальнейшее огневое взаимодействие, согласно свежим разведнаблюдениям.

Но сидевшие тихо боевики, открыли огонь из пустых глазниц здания, увидев выходящих на дорогу морпехов. Пулеметный огонь прицельно бил по бойцам. Взвод залег, не поднимая голову.

Остаться в положении, когда ты становишься мишенью…Это смерть. Группа разведки, уже бывшая чуть дальше, отвлекла внимание бандитов на себя, стреляя по огневым точкам противника.

Бой шел в середине нескольких домов, где засели боевики, а через дорогу тепличный комплекс, с забором, состоящим из металлической решётки. Разведка оказалась в закрытом кольце бандитов.

Шел шквал огня. Разведчики бились умело, дав возможность уйти с линии огня взводу. Те пытались маневрировать, чтобы помочь братишкам. Но с другой стороны тоже оказались боевики. И взвод не смог пробиться к разведчикам.

Группа «Малина-1» в огненном мешке. Боевики, понимая, что разведке некуда уйти, открыто пошли в атаку. Опьяненные наркотиками, они стреляли от бедра, выкрикивая лозунги.

Фирсов Сергей Александрович, старший лейтенант, заместитель командира разведывательной роты 165-го полка МП ТОФ.

Боевиков было очень много. Четыре часа разведчики бились на участке, со всех сторон, простреливаемых боевиками. Бандитов было очень много, а разведчиков всего пятеро. Так сложилось, что помочь группе не могли никто.

Сошелин Андрей Анатольевич, старший матрос, радиотелефонист-разведчик разведывательной роты 165-го полка МП ТОФ.

Бой слышали все – гортанный выкрики боевиков, русский мат, но… Личный состав полка вел бои на других участках города. Возможности перебросить силы не было. На глазах гибли наши ребята, но сделать ничего нельзя.

Выжимов Вадим Вячеславович, матрос, водитель разведывательной роты 165-го полка МП ТОФ.

Первым погиб Юрий Зубарев. Огромный, сильный парень, собирающийся на «дембель». Он хотел быть с ребятами, и уговорил командира взять его в группу. Вадим Выжимов решил ему помочь, потому что не сразу поняли – Юра погиб.

Зубарев Юрий Владимирович, сержант, командир отделения разведывательной роты 165-го полка МП ТОФ.

Вадим – молодой матрос, попавший в группу недавно. Осколком мины ему снесло полголовы, и оторвало ногу. Их осталось трое. Бой продолжался. На помощь они не рассчитывали, связи не было. Сергей Фирсов, отправил матроса Серых за подмогой. И спас жизнь матросу. Они остались вдвоем, с двумя «двухсотыми».

Когда помощь пробилась к ним…Огонь был такой силы, что пули сыпались горохом. Олег Зарецкий с товарищами, создав дымовую завесу, приступили к эвакуации. Но Серега Фирсов уже погиб. Даже оружия у него не было.

Они лежали рядом. Их, раненых, добивали боевики. Андрей Сошелин закрывал голову руками. Было понятно, что не хотел видеть, как убивают командира. Потом добили и его. Он стрелял до последней минуты.

В теле Фирсова Сергея Александровича насчитали 72 пули. Их продолжали убивать мертвых. Старая местная жительница слышала, как бандиты предлагали им плен в обмен на жизнь. Но …вокруг лежали тридцать убитых бандитов.

В составе «Малины-1» были:

1. Фирсов Сергей Александрович, старший лейтенант, заместитель командира разведывательной роты 165-го полка МП ТОФ.

2. Выжимов Вадим Вячеславович, матрос, водитель разведывательной роты 165-го полка МП ТОФ.

3. Зубарев Юрий Владимирович, сержант, командир отделения разведывательной роты 165-го полка МП ТОФ.

4. Сошелин Андрей Анатольевич, старший матрос, радиотелефонист-разведчик разведывательной роты 165-го полка МП ТОФ.

5. Серых Андрей …, матрос, разведчик разведывательной роты 165-го полка МП ТОФ.

Русский дух

На бордюре стоят стаканы с водкой и хлебом. Окровавленные тельники, изрезанные бронежилеты …цветы. Морпехи говорили нам, что братишек забыли, как забыли других ребят, погибших в Чечне.

Но называть подвиг русского солдата, матроса, ненужными…Да, часто они гибли потому, что кто-то, стоящий во главе армии, сделал неверный вывод, анализ…Но маленькие победы простых бойцов куют большую Победу.

Это тот самый Русский Дух, который заставляет вызвать огонь на себя, стрелять до последнего патрона, и наводить ужас на врага своим мужеством.

Ребятишки, приходящие в музей боевой славы, смотрят со священным трепетом на фотографии погибших героев. Они хотят быть такими же, как те, кто ушел, но не сдался. Жив Русский Дух!

В ночь на 27 июля 1944 года на территорию Восточной Пруссии была заброшена группа советских разведчиков «Джек». Группа действовала в тылу врага около шести месяцев. Большинство разведчиков погибли в бою. После гибели командира группы П. Крылатых и сменившего его Н. Шпакова, командиром разведгруппы стал И. Мельников. На польской земле разведчики приняли свой последний бой и пали смертью храбрых. Памятники разведчикам были установлены в районе действия разведгруппы.

Памятник открыт в 1987 году (автор — Е. Долгань, скульптор — М.С. Постнова, художник В. Лагутин). Памятник выполнен из металла. На кубическом постаменте из основания в виде пятиконечной звезды вверх устремлен пятигранный обелиск, завершенный звездой в лавровом венке. На нем укреплен барельефный портрет Ивана Мельникова и лента с лавровыми листьями. Территория вымощена камнем, огорожена цепью по металлическим столбам.

Специальная диверсионно-разведывательная группа «Джек»

«ДЖЕК», специальная диверсионно-разведывательная группа в/ч «Полевая почта 83462» 3-го (диверсионного) отдела Разведывательного управления 3-го Белорусского фронта, действовавшая в июле-декабре 1944 года в тылу Восточно-Прусской группировки войск противника.

Предположительно - из состава Отдельного отряда особого назначения (ОООН) НКГБ СССР , но прямых доказательств тому пока нет, а только косвенные.

Первоначальный состав - десять человек: командир группы -

капитан Крылатых

(«Джек»)

Павел Андреевич

;

заместители командира - лейтенант Шпаков («Ёж») Николай Андреевич

и Мельников («Крот») Иван Иванович

(воинское звание неизвестно);

радисты - старшина Бардышева («Сойка») Зинаида Михайловна

(старший радист)

и сержант Морозова («Лебедь») Анна Афанасьевна

;

переводчик - Ридевский Наполеон Филицианович

(воинское звание и оперативный псевдоним неизвестны);

разведчики - Зварика («Морж») Иосиф Иванович

(воинское звание неизвестно),

Овчаров Иван Семёнович

,

Целиков Иван Андреевич (воинское звание и оперативный псевдоним обоих неизвестны)

и красноармеец Юшкевич («Орёл») Геннадий Владимирович

.

С 30 июля 1944 года - в составе девяти человек во главе с лейтенантом Н.А. Шпаковым .

С 28 сентября 1944 года - в составе пяти человек: И.И. Мельников (на правах командира в силу занимаемой должности), старшина З.М. Бардышева , сержант А.А. Морозова , И.С. Овчаров и И.А. Целиков плюс впредь действовавшая самостоятельно в силу сложивших обстоятельств объективного характера «санитарная» группа в количестве двух человек -переводчика Н.Ф. Ридевского , получившего тяжёлую травму колена, и разведчика красноармейца Г.В. Юшкевича , добровольно вызвавшего сопровождать раненого до явочного пункта. (В качестве справки: Н.Ф. Ридевский и Г.В. Юшкевич на основании радиограммы разведгруппы «Джек» с сообщением, что те пропали без вести, Разведуправлением 3-го Белорусского фронта официально были исключены из списков данной разведгруппы с 1 октября 1944 года.)

С глубокой ночи 12 ноября 1944 года - в составе шести человек: к основной группе плюс один человек - новый (четвёртый и последний по счёту) командир разведгруппы в лице специально заброшенного сюда по воздуху лейтенанта Моржина («Гладиатор») Анатолия Алексеевича .

Специальная диверсионно-разведывательная группа «Джек» была сформирована к 25 июля 1944 года в окрестной к Смоленску деревне Суходол, откуда незамедлительно попутными эшелонами убыла в район посёлка Залесья Сморгонского района Гродненской области Белоруссии на расположенный здесь полевой аэродром вспомогательной авиации. С 26 июля в состав разведгруппы официально был введён уже де-факто находившейся в её рядах юный партизан, а теперь уже красноармеец Г.В. Юшкевич («Орёл»).

Полученная боевая задача: действуя в тылу Восточно-Прусской группировки войск противника,

«1) установить контроль за железнодорожными и шоссейными дорогами

;

2) определить состояние и пропускную способность железнодорожного транспорта и состояние линий связи;

3) организовать систематический захват «языков»

;

4) освещать наличие и состояние оборонительных рубежей;

5) освещать сосредоточение войск на этих рубежах;

6) освещать сосредоточение техники, вооружения, боеприпасов, горючего, продовольствия и других видов снабжения;

7) своевременно вскрывать мероприятия противника по подготовке к химической войне;

8) осветить намерения противника по дальнейшему ведению операций»

.

Вооружение на момент убытия на боевое задание - шесть автоматов ППШ с двумя дисками на каждый, одна винтовка советского образца, девять пистолетов ТТ с двумя обоймами на каждый, двадцать (по две на каждого из бойцов) ручных осколочных гранат оборонительного действия марки «Ф-1», ножи-финки, противопехотные мины, две рации типа «Север», несколько биноклей. Помимо этого, у каждого - трудноподъёмный вещмешок, в котором, помимо немногочисленных личных вещей и запасного боекомплекта, продпаёк - 25 кг муки, консервы, концентраты, кусок сала, три килограмма махорки...

Обмундирование - штатская одежда: у мужчин - шевиотовый костюм, рубашка, кепка, кирзовые сапоги; у женщин - платье, демисезонное пальто коричневого цвета, синий берет, кирзовые сапоги. Сверху - камуфлированный маскировочный костюм, состоявший из куртки и брюк. Перед посадкой в самолёт всем выдали по десантному подшлемнику.

Последние напутствия группе прямо на взлётной полосе аэродрома дал лично начальник Разведывательного управления 3-го Белорусского фронта генерал-майор Е.В. Алёшин.

Десантирована была с борта самолёта Ли-2 на парашютах около 1.00 27 июля 1944 года в двух километра южнее восточнопрусского посёлка Ляукнен (ныне - Громово Славского района).

Приземление произошло кучно в глубине заболоченного леса, однако при этом парашюты четверых из разведчиков - З.М. Бардышевой , И.И. Зварики , И.С. Овчарова и И.А. Целикова - зацепились за кроны мачтовых сосен, в результате шести другим разведчикам потребовалось несколько часов драгоценного времени, чтобы в темноте ночного леса отыскать зависших высоко между небом и землёй товарищей, а затем с помощью парашютных строп по очереди вызволить их из этой неприятности.

К сожалению, из-за дефицита времени (вот-вот могла начаться вражеская облава) разведгруппе , несмотря на все предпринятые к тому усилия, не удалось отыскать сброшенные с самолёта вслед за парашютистами контейнерные тюки с дополнительными продуктами, боеприпасами и запасными батареями для рации. Всё это впоследствии будет обнаружено и на правах трофеев захвачено карательными подразделениями фашистов....

С героической гибелью радистки сержанта А.А. Морозовой

де-юре закончилась боевая летопись специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек». Уже в послевоенный период разведгруппа «Джек» в силу своей высокой результативности и достигнутой в тылу врага длительной «живучести» будет заслужена возведена в статус одной из самых легендарных в советской военной разведке. И не только, впрочем, в ней.

Так, если верить сообщениям СМИ, она даже занесена в английский каталог лучших разведок мира!

Недавно Александр Павленко

(режисёр) снял

о этим событиям фильм «ЗВЁЗДЫ ВЫШЕ НЕБА»

Анонс фильма.

Производство "Новая Студия ". Режиссер - Александр Павленко. Видеоинженеры - Олег Прудников, Вячеслав Рoзумович. Пиротехника - ООО "Фейерверк-мастер". Музыка - группы "Океан Эльзы"

.

Группа массовка, снимавшаяся в фильме

фото со съёмок

Краткая биография "Джека" в духе 80-х годов СССР

.

По желанию можете разместить этот баннер-превью со сноской на мой дневник в формате GIF и на своём сайте

Код баннера:

При размещении у себя на сайтах, блогах и группах не забывайте упоминать автора и источник.

С уважением,

Грачёв Вадим

найдите меня

Профессор зубов как идеолог новой власовщины Действия России в деле с возвращением Крыма он сравнивает с захватом гитлеровцами европейских государств, угрожая ей за это разгромом

Профессор зубов как идеолог новой власовщины Действия России в деле с возвращением Крыма он сравнивает с захватом гитлеровцами европейских государств, угрожая ей за это разгромом Education in Great Britain - Образование в Великобритании (5), устная тема по английскому языку с переводом

Education in Great Britain - Образование в Великобритании (5), устная тема по английскому языку с переводом Иван петрович павлов, открытия

Иван петрович павлов, открытия