К группе объективных методов относится. Методы объективной психологии. Основные методы психологии можно разделить на две группы

Методологической основой объективных методов психологии является принцип единства сознания и деятельности. К этой группе относятся следующие методы:

Наблюдение (сплошное, выборочное);

Эксперимент (лабораторный, естественный, формирующий);

Тестирование (достижений, способностей, профпригодности и др.);

Анализ продуктов деятельности (графологический, контент-анализ, анализ рисунков и др.);

Опрос (анкетирование, беседа, интервью);

Математическое моделирование и статистический анализ.

1-й этап (V в. до н.э.) - предметом изучения была душа. Представления о душе были как идеалистическими, так и материалистическими. Идеалист Платон, например, считал душу нематериальной, незримой, нетленной, а материалисты Гераклит и Демокрит – частицей природы, атомом огня, то есть материальной. Далее в результате борьбы этих двух направлений идеализм стал основой религии, а материализм был запрещен (вплоть до XVII в.). В этот период душа стала рассматриваться как нечто независимое от тела, как особая сущность. Двойственность души - дуализм (лат. dialia - двойственный) в наиболее развитой форме был представлен в учении Рене Декарта (1596-1650).

2-й этап (XVII в.) ознаменовался бурным развитием естественных наук и предметом психологии стало сознание. Оно понималось как способность чувствовать, желать, мыслить. Материальный мир не изучался. Методом изучения сознания стала интроспекция, то есть самонаблюдение, самоосмысление, а научное направление стало называться интроспективной психологией. Представителем этого направления стал английский ученый Джон Локк (1632-1704). В рамках интроспективной психологии в 1879 г. в Лейпциге Вильгельмом Вундтом (1832-1920) была создана первая экспериментальная психологическая лаборатория. Это событие ознаменовало появление экспериментального метода в психологии, а 1879 год стал годом рождения научной психологии. Начавшаяся критика интроспекции (невозможность одновременно выполнять действие и его анализировать; игнорирование бессознательного и пр.) подготовила переход к следующему этапу.

3-й этап (XIX в.) - в связи с успехами в медицине, экспериментами над животными и др. предметом психологии становится поведение (американский ученый Джон Уотсон (1878-1958) и др.). Появилось мощное научное направление в американской психологии, которое было названо бихевиоризмом. Поведение объяснялось характером стимула, который вызывает реакцию (поведение): (S - R) стимул - реакция. В это время появляется ряд попыток объяснить поведение не стимулами, а другими факторами. Так появляются основные психологические концепции:

- гештальтпсихология - Вольфганг Келер (1887-1967), Макс Верт-геймер (1880-1943) (предмет изучения - особенности восприятия);

- психоанализ и неофрейдизм - Зигмунд Фрейд (1856-1939), Карл Густав Юнг (1875 -1961), Альфред Адлер (1870-1937) (предмет изучения - бессознательное);

- когнитивная психология - Ульрих Найсер, Джером Сеймон Брунер (предмет изучения - познавательные процессы);

- генетическая психология - Жан Пиаже (1896-1980)(предмет - развитие мышления).

Основы отечественной научной психологии тоже закладываются в конце XIX - начале XX вв. Происходит становление «рефлексологии » - Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927), Борис Герасимович Ананьев (1829-1905).

4-й этап (XX в.) знаменуется появлением в отечественной психологии диалектико-материалистической концепции, которая базировалась на философской теории отражения (предмет изучения - психика) - Павел Петрович Блонский (1884-1941), Константин Николаевич Корнилов (1879-1957). Одним из наиболее важных направлений, сформировавшимся в 20-30-х гг., стала «культурно-историческая теория», разработанная Львом Семеновичем Выготским (1896-1934), затем – психологическая теория деятельности, связанная с именем Алексея Николаевича Леонтьева (1903-1979) (предмет - психическая деятельность).

На Западе появляется гуманистическая психология - Карл Роджерс (1902-1987), Абрахам Маслоу (1908-1970) (предмет – особенности личности). В 60-х годах XX в. приковывает к себе внимание новое направление- трансперсональная психология (Станислав Гроф), изучающая предельные возможности психики человека.

В настоящее время происходит интеграция разных направлений. Психологи используют понятия и методы того или иного направления в зависимости от особенностей решаемых проблем и задач. Единого представления о предмете психологии не существует.

Современная психологическая наука состоит из ряда относительно самостоятельных научных дисциплин, или отраслей, которые и образуют ее структуру (табл. 1.3).

Таблица 1.3. Содержание отдельных психологических дисциплин

| Название дисциплины | Что изучает |

| Общая психология | Теоретические основы психологии, определяет основные понятия данной науки (психология познавательных процессов и психология личности) |

| Психофизиология | Наука, возникшая на стыке двух наук, - психологии и физиологии. Она исследует взаимосвязь между психическими явлениями и их телесными проявлениями |

| Возрастная психология | Особенности изменения психики по мере развития и взросления человека |

| Педагогическая психология | Закономерности обучения и воспитания |

| Медицинская психология | Психику больного человека, а также особенности пограничных состояний между здоровьем и болезнью |

| Социальная психология | изучает психологические механизмы воздействия социума (общностей) на поведение и сознание человека, исследует взаимодействие людей в группах, коллективах, позиции личности в них, проблемы лидерства и подчинения |

| Психодиагностика | Разрабатывает методы, позволяющие изучать психику человека, причем делать это максимально обосновано и достоверно |

| Психотерапия | Занимается поиском и совершенствованием методов лечения людей психологическими методами, без применения фармакологических препаратов |

Существуют также отрасли психологии, связанные с определенными областями человеческой деятельности: военная психология, спортивная психология, инженерная психология, юридическая психология, космическая психология и т. д.

Сравнительная психология изучает закономерности развития психики в филогенезе.

Возрастная психология изучает закономерности психического развития человека в онтогенезе, основные стадии его развития, критические и сенситивные периоды. В возрастной психологии выделяются: психология детства, психология подросткового периода, психология юности, психология взрослости (акмеология), психология старения и старости (геронтопсихология).

Дифференциальная психология исследует индивидуально-психологические различия между людьми. Это могут быть различия в темпераменте, характере, способностях, познавательных стилях, мотивации поведения и др. Основными задачами является выработка норм, стандартов в соответствии с возрастом, полом человека.

Педагогическая психология изучает психологические основы обучения и воспитания. Она тесно связана с возрастной и дифференциальной психологией, поскольку одной из важных ее задач является индивидуализация обучения в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями обучаемых. Важнейшей задачей педагогической психологии является формирование гармоничной личности на основе сочетания умственного, нравственного, эстетического, физического воспитания, формирования кругозора.

Инженерная психология разрабатывает принципы согласования технических устройств (машин, приборов и т. п.) с характеристиками психических процессов, функций и свойств человека, стремясь обеспечить максимальную надежность и эффективность систем контроля и управления и сократить затраты человеческого труда. Особенно остро вопрос встает, когда человеку приходится работать в условиях эмоционального напряжения, повышенной ответственности, дефицита времени или информации.

Психология труда изучает психологические основы и структуру трудовой деятельности, ее динамику и механизмы регуляции. Эта дисциплина исследует психологические факторы эффективности и качества труда. Психология труда выявляет профессионально важные качества личности по отношению к разным профессиям, решает проблемы профессионального отбора и профессионального обучения.

Социальная психология изучает психологические механизмы воздействия социума (общностей) на поведение и сознание человека, исследует взаимодействие людей в группах, коллективах, позиции личности в них, проблемы лидерства и подчинения. Важными проблемами социальной психологии является исследование психологических механизмов формирования общественного мнения, проблемы массовых коммуникаций. В последние годы в русле социально-психологических исследований стали активно разрабатываться проблемы этических общностей, национальных традиций и стереотипов поведения.

Юридическая психология - отрасль психологии, изучающая взаимоотношения человека и права. Основные ее проблемы - исследование личности преступника, формирование мотивации преступления, психологические основы перевоспитания правонарушителей. В юридической психологии изучают также психологию жертвы, психологию свидетельских показаний, психологические аспекты следствия.

Клиническая психология - специальность широкого профиля, имеющая межотраслевой характер и участвующая в решении комплекса задач в системе здравоохранения, народного образования и социальной помощи населению. Работа клинического психолога направлена на повышение психологических ресурсов и адаптационных возможностей человека, гармонизацию психического развития, охрану здоровья, профилактику и преодоление недугов, психологическую реабилитацию. (Подробнее см. раздел «Клиническая психология»).

Принцип

детерминизма, причинной обусловленности психической деятельности.

В мире не существует беспричинных явлений. Это относится и к психике. Любой психический акт животного и человека имеет свою причину. Психическая деятельность людей детерминирована социальными условиями их жизни, особенностями их воспитания и деятельности. Научная психология не ограничивается простым описанием психических явлений, она обязательно ищет причины их возникновения. Метод самонаблюдения, который эмпирическая психология XIX в. считала основным, очень мало помог науке, так как он не позволял вскрыть объективные причины психической деятельности людей.

Принцип развития психики.

Психическая деятельность человека не может быть понятой до конца, если ее изучать статично, вне движения и развития. Так, нельзя понять поведение взрослого человека без учета истории его жизни. Невозможно объяснить и особенности психики людей, игнорируя предысторию человеческого сознания - психику животных. Научная психология понимает развитие не только в количественном, но и в качественном отношении. Так, психическая деятельность студента качественно отлична от психической деятельности ребенка дошкольного возраста. Студент не только больше знает и имеет больше умений и навыков, чем ребенок. Его знания, умения, переживания, действия, взаимоотношения с людьми иные, чем у дошкольника. Общая психология, изучая психику главным образом взрослых людей, использует для доказательства ряда положений данные, добытые детской психологией, например, данные о развитии у ребенка отдельных психических процессов - ощущений, восприятий и пр. Один из методов общей психологии - биографический - позволяет изучать личность человека в ее развитии.

Принцип ведущей роли деятельности в развитии психики.

Психика человека, будучи субъективным отражением объективного мира, развивается в процессе активного взаимодействия человека с другими людьми, в различных видах его деятельности, начиная с простейших игр ребенка и кончая творческим трудом взрослого человека. Вне деятельности человека не может быть развития его психики - важнейшего компонента деятельности. Поэтому среди методов психологии должны быть такие методы, которые позволяют произвести всесторонний психологический анализ выполнения человеком разнообразных умственных и практических заданий, характерных для той или иной деятельности (игровой, учебной, трудовой, организаторской и т.п.).

Принцип единства психической деятельности человека.

Психика человека, его субъективный мир - это единое, нераздельное целое, продукт системной деятельности мозга, в котором психолог лишь с целью исследования в известной мере искусственно выделяет различные психические процессы, состояния и свойства. Изучая отдельные проявления психики, сознания, исследователь обязан помнить о целом, о личности, видеть взаимные связи и зависимости между восприятием, мышлением, памятью, чувствами, интересами, установками человека и специально изучать их. Принцип единства сознания особенно важно соблюдать в лабораторном эксперименте, когда в силу особенностей этого метода психолог отвлекается от многих сторон личности изучаемого им человека, кроме одной, которую он исследует.

Принцип объективности в изучении психики.

Важнейшее требование любой науки - объективность исследования, его точность. Это означает, что ученый не должен ничего привносить от себя в изучаемые явления, а исследовать их такими, какими они есть в действительности. Но можно ли объективно изучать субъективный мир человека? Можно ли узнать о мыслях, чувствах, желаниях других людей? Многие психологи считают субъективный мир человека непознаваемым или познаваемым лишь в той мере, в какой о нем может судить сам субъект. Научная психология считает, что психическая жизнь людей (и животных) так же познаваема, как и все явления действительности. О переживаниях человека, его мыслях и желаниях можно судить по его поступкам, содержанию и характеру его речи, результатам (продуктам) его деятельности, т.е. объективно. Отечественная психология пользуется несколькими методами объективного исследования психики человека; главными из них являются наблюдение и эксперимент.

Принцип конкретности исследования психики.

Человек живет и развивается в конкретных условиях семьи, школы, производства и т.д. У него устанавливаются совершенно определенные взаимоотношения с людьми, что существенно влияет на поведение и психическое развитие этого человека. Принцип конкретности требует от психолога выбора таких методов исследования, которые позволили бы ему изучать личность человека в конкретных, определенных условиях его жизни. Соблюдение этого принципа обязательно при изучении целостного поведения личности, например при соста

Психика и организм человека (и животных) неразрывно связаны, и это подтверждается тем, что без мозга она не может существовать, т.к. она – способность мозга получать разную информацию об окружении, она формирует реакцию на эти данные – наше поведение. Работа психики происходит только во время активной деятельности человека, в процессе которой она может корректироваться: совершенствоваться, усложняться. Она напрямую зависит от мозга: чем сложнее он устроен, тем выше психические способности. Именно поэтому между психикой животного и человека есть такая большая разница: многие ощущения, чувства, эмоции, доступные людям, для животных остаются недостижимыми.

Прямая связь психики и мозга позволяют нам определить, что психика и организм взаимозависимы: так, когда человек получает сигнал об угрозе (а уровень опасности и то, что нужно предпринять в этот момент, определяется с помощью психики и зависит от ее структуры), то уровень адреналина в крови повышается, учащается сердцебиение и человек готов к быстрой мобилизации. Т.е. здесь проявляется прямое влияние психики на процессы в организме человека. Но организм и его состояние также влияет на психику с помощью мозга: например, недостача витаминов группы В способна ввести человека в состояние депрессии, когда он будет давать негативные оценки окружающим его явлениям, которые на самом деле нейтральны.

ф-ция отражения, способствующая познанию окружающего мира;

ф-ция регуляторная, дающая возможность регулирования своих действий и поведения.

ф-ция сохранение целостности организма (Маклаков).

Функции взаимосвязаны между собой и являются элементами интегративной функции психики, которая заключается в обеспечении адаптации живого организма к условиям окружающей среды.

Стадии развития психики: Леонтьев А.Н. – 3 стадии

Стадия элементарной чувствительной (сенсорной) психики – отражает одно свойство предмета или явления, непосредственно воздействующее на органы чувств (пчела летит на запах).

Стадия перцептивной психики – отражает предмет или явление в совокупности свойств в виде образа.

Стадия интеллектуального поведения (элементарного мышления) – животное мысленно устанавливает связи между предметами в данной ситуации, но не могут отразить ситуацию в понятиях.

Фабри, опустил 3-ю стадию и предложил на 1,2-ю ввести уровни (низший, высший, наивысший):

| Стадии и уровни психического отражения, его характеристика | Особенности поведения, связанные с данной стадией и уровнем | Виды живых существ, достигших этого уровня развития |

| I. Стадия элементарной сенсорной психики | ||

| А. Низший уровень. Примитивные элементы чувствительности. Развитая раздражимость | А. Четкие реакции на биологически значимые свойства среды через изменение скорости и направления движения. Элементарные формы движения. Слабая пластичность поведения. Несформированная способность реагирования на биологически нейтральные, лишенные жизненного значения свойства среды. Слабая, нецеленаправленная двигательная активность | А. Простейшие. Многие низшие многоклеточные организмы, живущие в водной среде |

| Б. Высший уровень. Наличие ощущений. Появление важнейшего органа манипулирования – челюстей. Способность к формированию элементарных условных рефлексов | Б. Четкие реакции на биологические нейтральные раздражители. Развитая двигательная активность (ползание, рытье в грунте, плавание с выходом из воды на сушу). Способность избегать условий среды, уходить от них, вести активный поиск положительных раздражителей. Индивидуальный опыт и научение играют небольшую роль. Главное значение в поведении имеют жесткие врожденные программы | Б. Высшие (кольчатые) черви, брюхоногие моллюски (улитки), некоторые другие беспозвоночные |

| II. Стадия перцептивной психики | ||

| А. Низкий уровень. Отражение внешней действительности в форме образов предметов. Интеграция, объединение воздействующих свойств в целостный образ вещи. Главный орган манипулирования – челюсти | А. Формирование двигательных навыков. Преобладают ригидные, генетически запрограммированные компоненты. Двигательные способности весьма сложны и разнообразны (ныряние, ползание, ходьба, бег, прыжки, лазание, полет и др.). Активный поиск положительных раздражителей, избегание отрицательных (вредных), развитое защитное поведение | А. Рыбы и другие низшие позвоночные, а также (отчасти) некоторые высшие беспозвоночные (членистоногие и головоногие моллюски). Насекомые. |

| Б. Высший уровень. Элементарные формы мышления (решение задач). Складывание определенной «картины мира» | Б. Высокоразвитые инстинктивные формы поведения. Способность к научению | Б. Высшие позвоночные (птицы и некоторые млекопитающие) |

| В. Наивысший уровень. Выделение в практической деятельности особой, ориентировочно-исследовательской, подготовительной фазы. Способность решать одну и ту же задачу разными методами. Перенос однажды найденного принципа решения задачи в новые условия. Создание и использование деятельности примитивных орудий. Способность к познанию окружающей действительности независимо от наличных биологических потребностей. Непосредственное усмотрение и учет причинно-следственных связей между явлениями в практических действиях (инсайт) | В. Выделение специализированных органов манипулирования: лап и рук. Развитие исследовательских форм поведения с широким использованием ранее приобретенных знаний, умений и навыков | В. Обезьяны, некоторые другие высшие позвоночные (собаки, дельфины) |

Психические процессы - это форма существования психики. Ведь психика не статична, как застывшая фотография. Она формируется в ходе взаимодействия индивида со средой и, следовательно, должна рассматриваться в динамике, в действии, в развитии. Психические процессы включены в более сложные виды психической деятельности.

Выделяют три класса психических процессов

:

- познавательные, или когнитивные, обеспечивающие отражение окружающего мира (ощущения, восприятия, представление, внимание, память, мышление, воображение);

- эмоционально-волевые, или процессы психической регуляции, обеспечивающие особенности поведения и деятельности (чувственные переживания, волевые усилия, мотивация, целеобразование, процессы контроля, принятие решений);

- коммуникативные, обеспечивающие взаимодействие людей как при выполнении совместных действий, так и в ситуациях межличностного общения (невербальное и вербальное общение).

Психические состояния характеризуют функционирование психики в текущий момент времени по критериям работоспособности, интенсивности, быстродействия, качества и т. д. В структуре личности это более статичная и устойчивая характеристика психики по сравнению с психическими процессами.

Психические состояния

различаются по ряду характеристик. В частности, по:

- уровню и форме эмоциональности (эмоциональные: стыд, печаль, агрессивность, радость и др.);

- уровню интенсивности (активационные);

- уровню психофизиологического ресурса (тонические);

- уровню психического напряжения (тензионные);

- продолжительности состояния (временные);

- знаку состояния (благоприятные, неблагоприятные).

Психические свойства личности - это устойчивые и постоянно проявляющиеся характеристики личности, обусловливающие особенности ее поведения и деятельности. Свойства присущи человеку на протяжении большого периода его жизни или даже всей жизни.

Между психическими процессами, состояниями и свойствами существует тесная взаимосвязь. Например, свойства темперамента или характера во многом предопределяют то или иное психическое состояние в конкретной ситуации. И вообще эта взаимосвязь значительно сложнее, чем мы представляем себе ее на данном этапе развития человечества. Здесь еще ждут своего открытия весьма важные, можно сказать, фантастические феномены и закономерности. А пока можно лишь говорить о том, что психика есть результат «неутомимого труда» до сих пор таинственного для человечества космоса. Она включена в единую цепь процессов макрокосмоса, Солнечной системы и планеты Земля. Психика подвержена влиянию, например, Солнечной системы с коварством ее «вспышек», сопровождающихся повышенной возбудимостью людей.

Все это говорит о том, что изучение психики нельзя отрывать от познания процессов в ближнем (непосредственном) и дальнем (мировом) пространстве. Актуальность этого положения возрастает в связи с тем, что человек все больше отгораживает себя от этого пространства созданием «второй» природы, оставляя «первую», естественную, лишь для целей отдыха.

Понятия сознания и деятельности - узловые категории психологической науки. Систематическая разработка этого принципа в советской психологии началась в 30-е годы (СЛ.Рубинштейн, А.НЛеонтьев, Б.ГАнаньев, Б.М.Теплов и др.).

СЛ.Рубинштейн впервые выдвинул положение о единстве сознания и деятельности, поведения. Он писал, что «деятельность и сознание - не два в разные стороны обращенных аспекта. Они образуют органическое целое - не тождество, но единство».

Хотя в то время этот принцип еще не соотносился с принципом развития, тем не менее он сразу приобрел важное методологическое значение. В нем утверждалось, что не может быть деятельности без сознания и сознания без деятельности- Тем самым защищалось положение о возможности через деятельность изучать сознание и открывалась дорога для объективного исследования психики и сознания: от деятельности, ее продуктов - к выявляющимся в ней психическим процессам. Таким образом, принцип единства сознания и деятельности становится основой всех объективных методов психологии.

Развитие психики в филогенезе - качественные изменения психики, происходящие в рамках эволюционного развития живых существ, обусловленные усложнением их взаимодействия с окружающей средой.

Взгляды философов на то, кому присуща психика:

- Пан-психизм (психика присуща всему)

- Антропопсихизм (психика только у человека) - Декарт

- Биопсихизм (психика у всего живого, в том числе у растений) - Вундт

- Нейропсихизм (психика только у тех, у кого есть нервная система) - Дарвин

- Мозгопсихизм (психика только у тех, у кого есть головной мозг) - К.К. Платонов

- Сенсопсихизм (психика есть только у тех, у кого есть сенсорная система – способность реагировать на жизненно незначимые раздражители среды) (Леонтьев)

При возникновении жизни на Земле появились большие молекулы, которые обладали признаком живого, то есть впитывали питательные вещества и избавлялись от продуктов распада. Это свойство получило название раздражимость – реакция организма на биологически значимые свойства среды, которые непосредственно участвуют в обменных процессах.

Раздражимость – не есть психическое, раздражимость – биологическая реакция.

Психика возникает тогда, когда появляется чувствительность – реакция организма на биологически не значимые (абиотические, биологически нейтральные) свойства среды.

С исчезновением непосредственного окружения питательными веществами у живого организма возникла потребность обнаруживать их на расстоянии, так возникли зачатки чувствительности, то есть психика как способность сигнализировать организму о позитивных и негативных реакциях.

Этапы становления психики:

1) Тропизмы (были у таксисов, т.е. у первых одноклеточных существ) – уровень раздражимости

фототропизмы (на свет)

термотропизмы (на температуру)

хемотропизмы (на физическую биологическую среду)

топотропизмы (на механические воздействия)

2) Рефлексы – точечные автоматические реакции на раздражение тех или иных рецепторов или органов чувств.

3) Инстинкты – врожденные, неизменяемые формы поведения, одинаковые у особей одного типа.

4) Научение – приобретение прижизненного опыта путём проб и ошибок.

5) Интеллектуальное поведение – решение жизненных задач без предварительных проб и ошибок путём инсайта (озарения). (См. Келлер “Об опытах исследования человекообразных обезьян”)

Основные понятия функциональной асимметрии мозга

Функциональная асимметрия полушарий головного мозга – это морфофизиологические особенности церебральных структур, которые определяют доминантность гемисферы при обработке информации определенного типа. Проявляется она отличием функциональных нагрузок, выполняемых симметричными отделами полушарий.

При этом установлено отсутствие стабильности в асимметрии полушарий головного мозга человека. При односторонних поражениях противоположная гемисфера, формируя новые связи между проекционными полями, способна взять на себя выполнение утраченных функций. Функциональную асимметрию рассматривают как способность церебральной адаптации человека к меняющимся условиям в норме и патологии.

Особенности асимметрии полушарий головного мозга

Распределение функциональных обязанностей между полушариями заложено генетически. Однако под воздействием социальных факторов изменениям подвергается, функциональная асимметрия мозга; кратко описывая работу полушарий относительно простых функций (работы органов чувств и исчерченной скелетной мускулатуры), ученые рассматривают ее как условно эквипотенциальную. Симметричные отделы гемисфер обеспечивают движения и специфическую чувствительность равнозначно. Однако такое усреднение не касается высших корковых функций, эмоций, процессов активации и адаптации. Нейрофизиологи классифицируют межполушарную асимметрию головного мозга на:

· анатомическую (выражается в морфологической неоднородности гемисфер);

· биохимическую (проявляется различиями в клеточных реакциях, содержании нейромедиаторов);

· психофизиологическую (моторной, сенсорной, когнитивно-эмоциональной).

Функциональная межполушарная асимметрия мозга обеспечивает ответственность левой гемисферы за анализ вербальной информации, правой за переработку пространственных и образных закономерностей. Доминантной считается та часть, которая обеспечивает функцию фазиса (речи), владения наиболее часто используемой рукой. Для большинства людей (правшей) доминантно левое полушарие. У левшей ведущим является правая гемисфера. Существует немногочисленная группа людей с одинаковой способностью ловко владеть правой, левой рукой. Такая особенность называется амбидекстрия. Она может быть как врожденной, так и приобретенной.

Люди с преобладающим влиянием правого полушария склонны к созерцательности, воспоминаниям и тонкой глубокой чувствительности. Мыслительные процессы правого полушария осуществляются первоначальным механизмом синтеза с последующим анализом. Правое полушарие преобладает при необходимости конкретно-образного мышления и исполнении эмоциональной деятельности. Правое полушарие обеспечивает: музыкальный слух, эмоциональную окраску речи; целостное восприятие образов; пространственно-интуитивную обработку информации. конкретное мышление, зрительное восприятие и узнавание.

Левое полушарие специализируется на механизмах индуктивной интеллектуальной деятельности (первоначален процесс анализа с последующим синтезом информации). Оно является доминантным для абстрактного, символического мышления. Левое полушарие обуславливает: оперирование логическими и абстрактными понятиями; последовательную мыслительную деятельность; локальное восприятие образов; вербально-символические функции; установление сходства и идентичности.

Субъективный метод заключался в описании явлений сознания в процессе самонаблюдения. Этот метод получил название «интроспекция» (от лат. introspectare - гляжу внутрь, всматриваюсь). Метод интроспекции, начиная от трудов Р. Декарта тлДж. Локка (1632-1704) и до В. Вундта (1832-1920), был опорой учения о том, что сознание человека познается принципиально иначе, чем мир внешний, познаваемый с помощью органов чувств. Задача психологии виделась в том, чтобы путем внутреннего созерцания психических образов, мыслей, переживаний описывать формы душевной жизни и психических явлений. При этом изменение состояний сознания объяснялось действием особой силы духовной субстанции (первоосновы). Именно эта объяснительная позиция вызывала наибольшую критику, поскольку исключала объективное, причинное объяснение психических процессов как продуктов объективного развития, а также постановку вопросов о происхождении психики и ее объективных механизмах.

Уже родоначальник позитивизма О. Конт (1798-1857), обосновывая необходимость объективного метода в науке, выступал против метафизических теорий, объясняющих наблюдаемые факты душевной жизни действием особых субстанций. Он считал, что внутреннее наблюдение порождает почти столько же разноречивых мнений, сколько есть людей, верящих, что они им занимаются. Основным методом психологии, по мнению Конта, должно быть «наблюдение вне себя». Эти идеи оказали огромное влияние на формирующуюся в тот период экспериментальную психологию, которая занималась исследованием психофизиологии ощущений (Мюллер, Вебер, Фехнер, Т. Юнг, Гельмгольц, Геринг и др.) и не обращалась к психологии сознания. Тем не менее исследования души, сознания не могли совсем уйти из сферы интересов психологов.

В конце XIX - начале XX века в рамках интроспективной психологии было выдвинуто несколько теорий психологии сознания. К ним относятся теория элементов сознания Вундта и Тит-ченера (1857-1927), психология актов сознания Брентано (1838- 1917), теория «потока сознания» Джемса (1842-1910), гештальт-психология Вертгеймера (1880-1943), описательная психология Дильтея (1833-1911). Различие между этими теориями было вызвано, главным образом, тем, что конкретно принимали их создатели за основную задачу и предмет психологии. Создатели структурной психологии Вундт и Титченер основной задачей полагали изучение «непосредственного опыта» человека. Основным методом для них оставался метод интроспекции. Понимая его недостатки, Вундт стремился сделать самонаблюдение более надежным. Он впервые ввел приемы экспериментальных методов в организацию целенаправленного самонаблюдения, для чего предпринимал специальные тренировки испытуемых. У них вырабатывался специальный навык самоотчета о том, что они непосредственно осознают в момент предъявления раздражителя.

В противоположность Вундту создатель теории актов сознания Ф. Брентано считал предметом психологии особую психическую активность, умственные действия или акты, а задачей психологии - реконструкцию связанных с этим переживаний индивида. В результате в рамках Вюрцбургской школы метод интроспекции был соединен с методом ретроспекции (от лат. retro - обратно, назад и spectrare - смотреть), т.е. последующим воспроизведением того, что прежде испытывалось субъектом при решении им умственных задач.

Однако, несмотря на теоретические различия и взаимное неприятие идей друг друга, все теории интроспективной психологии объединяло то, что они изучали не реально взаимодействующего с окружающим миром человека, а только его сознание. В результате в начале XX века наметился кризис интроспективной психологии, поскольку она оказалась бессильной перед многими практическими задачами, выдвигаемыми развивающимся капиталистическим обществом: требовалась разработка средств, позволяющих контролировать поведение человека и повышать производительность его труда, появилась необходимость определять способности человека к той или иной профессии, к обучению и т.д. Интроспективный метод абсолютно не годился для решения этих задач. Кроме того кризис психологии сознания был вызван и результатами исследований в области невропатологии и психиатрии. Исследования Ж. Шарко (1825-1893), П. Жане (1859-1947) и 3. Фрейда (1856-1939) убедительно доказали, что у человека кроме сознательных существуют неосознаваемые психические явления. Сильное влияние на новую ориентацию психологии оказало также эволюционное учение Ч. Дарвина (1809-1882), доказавшее необходимость рассматривать психические явления в их взаимосвязи с окружающей средой, и учение И.П. Павлова (1849-1936) об условных и безусловных рефлексах.

Под влиянием идей Павлова и Дарвина французский психолог А. Пъерон (1881-1964) разрабатывает объективную психологию и выдвигает тезис о том, что живые существа имеют два фундаментальных свойства - способность ощущать и способность действовать, контактировать с окружающей средой. Эти две стороны образуют единство, т.е. психика и действие неотделимы друг от друга. Отсюда Пьерон делал вывод, что все психологические термины и понятия должны быть рассмотрены с двух сторон - как извне наблюдаемые действия и как внутренние субъективные состояния (психические явления, переживания человека). Идеи Пьерона позволили иначе подойти к проблеме субъективного и объективного методов наблюдения.

Группа методов объективной психологии востребована более всего при организации психологических исследований. Основными методами группы по праву признаны наблюдение и эксперимент. К вспомогательным научно-исследовательским методам относятся: тестирование, опрос, анализ продуктов деятельности. Широкое применение в психологии нашли также методы математического моделирования и статистический анализ.

Метод наблюдения - это преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие внешнего поведения человека с целью его последующего анализа и объяснения.

Наблюдение - это самостоятельный метод, но чаще всего он используется в сочетании с каким-либо другим. Например, наблюдение может быть дополнением эксперимента. Сущность наблюдения состоит в том, чтобы замечать все мелочи, следить за осуществлением определенной деятельности, развитием ситуации, систематизировать и группировать факты.

В зависимости от положения исследователя по отношению к изучаемому предмету различают включенное и не включенное наблюдение.

Включенное наблюдение - это восприятие какого-либо явления изнутри, когда исследователь на время наблюдения становится членом организации. Не включенное наблюдение - наблюдение со стороны.

Различают также поисковое и стандартизированное наблюдение. В поисковом наблюдении задача заключается в том, чтобы обнаружить, выделить, однозначно описать признаки наблюдения. После выделения признаков производится их анализ. В стандартизированном наблюдении набор признаков уже задан в инструкции.

Например, вы наблюдаете за школьной тревожностью. Каковы ее очевидные признаки? Один из самых ярких признаков - обыкновенная дрожь. В состоянии тревожного возбуждения дрожат не только руки, но и мышцы голосовых связок, что придает голосу характерную неровную интонацию. Другим признаком тревожности является покраснение или побледнение лица (так называемая сосудистая, или вазомоторная, реакция). У человека, который волнуется, часто бывают запинки в речи: синтаксический и интонационный сбой в произнесении фразы или оговорка.

Обозначим весомость каждого признака. Так, условимся, что за выраженную дрожь будем начислять 3 очка, за выраженную вазомотори-ку (взм) - 2 очка, а за единичную речевую запинку (зпк) - 1 очко. Тогда фрагмент типичного протокола наблюдения будет иметь следующий вид:

Таким образом, на данном отрезке наблюдения Петров получил 7 очков по шкале "экзаменационной тревожности", а Сидоров - 6 очков. 46

Часто на практике, исходя из ложного представления, что наблюдение - это самый простой метод, наблюдатели прибегают к стихийному и неорганизованному наблюдению под девизом "Надо присмотреться, может, что-нибудь увидим". Такое неорганизованное наблюдение ненаучно. При правильном, научном подходе к наблюдению оно характеризуется рядом признаков, которые делают его эффективным:

- 1. Наличие цели и предмета наблюдения. Мы должны ответить себе на вопрос, за чем наблюдаем и с какой целью.

- 2. Наличие процедурной схемы наблюдения, одинаковой для всех объектов наблюдения. Целесообразно планировать за один сеанс наблюдать не более чем за семью объектами одновременно.

- 3. Наличие признаков наблюдения.

Один из основных недостатков наблюдения - субъективность восприятия того, кто организует наблюдение. Как избежать субъективности в наблюдении? Для этого наблюдение ведут обычно не менее двух независимых наблюдателей. При этом либо все наблюдатели одновременно производят "живое" наблюдение, либо просматривают видеозаписи. Ошибки вследствие колебания внимания, неправильного толкования инструкции по какому-либо признаку, допущенные одним экспертом, будут исправлены при согласовании с результатами других экспертов.

Эксперимент (от лат. - проба, опыт) - метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительности.

Современная наука использует разнообразные виды экспериментов. Среди огромного количества экспериментов различного типа можно выделить два наиболее известных и распространенных: естественный (полевой) и лабораторный эксперименты.

Идея проведения естественного эксперимента принадлежит отечественному психологу А.Ф. Лазурскому. Естественный эксперимент проводится в естественных условиях жизнедеятельности людей. Люди, участвующие в естественном эксперименте, не подозревают о том, что они выступают в роли испытуемых.

Лабораторный эксперимент проводится в специально создаваемых и контролируемых условиях, как правило, с применением специальной аппаратуры и приборов. Отличительной особенностью лабораторных экспериментов является строгое соблюдение условий исследования и точность получаемых данных. Научную объективность и практическую значимость получаемых в лабораторном эксперименте данных снижает искусственность создаваемых условий. Поэтому возникает проблема переноса полученных в лаборатории данных на реальные условия жизнедеятельности человека. Другими словами: моделирует ли экспериментальная ситуация реальную жизнь человека? Этот вопрос всегда остается открытым.

Планирование и организация эксперимента.

Планирование и организация эксперимента оказывают решающее влияние на качество полученных результатов. План эксперимента - это проект, который предлагает выполнение исследователем одних процедур и отказ от других.

При планировании и проведении эксперимента сопоставляются два или более факторов или переменных. Условие (фактор), изменяемое и контролируемое исследователем, называется независимой переменной. Условие, изменение которого изучается (наблюдается) в связи с изменениями независимой переменной, называется зависимой переменной.

Для нормального хода эксперимента, его чистоты и правильности результатов важно выявить независимые и зависимые переменные и исключить влияние любых иных факторов. Большая часть психологических экспериментов не может быть проведена в "стерильных" лабораторных условиях, поэтому в них не исключено присутствие неконтролируемых, случайных факторов. Необходимо также учитывать и искажения, которые могут возникать в ходе эксперимента из-за влияния самого экспериментатора.

Если экспериментальный план выполнен успешно и проведены соответствующие измерения, исследователь приступает к обработке полученных данных. Это предполагает представление результатов в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм, рисунков, позволяющих интерпретировать собранные данные, анализировать и выявлять те или иные зависимости, делать выводы, разрабатывать рекомендации.

Таким образом, научный эксперимент предполагает восемь следующих этапов:

- 1. Постановка цели и определение проблемы.

- 2. Анализ имеющейся информации, условий, теоретических моделей и прикладных методов, способных решить выделенную проблему.

З. Формулирование гипотезы.

- 4. Планирование и организация эксперимента.

- 5. Анализ и обобщение полученных результатов.

- 6. Проверка исходной гипотезы на основе полученных результатов и окончательная формулировка новых фактов или взаимосвязей.

- 7. Объяснение проблемы и прогнозирование ее дальнейшего развития.

- 8. Составление отчета об исследовании.

Нельзя недооценивать ни одного из указанных выше этапов, начиная с постановки проблемы и кончая составлением отчета.

Особенность этого метода состоит в том, что источником информации выступает словесное сообщение, суждение опрашиваемого. Различают разновидности опроса:

- 1) анкетирование - совокупность упорядоченных по содержанию и форме вопросов или пунктов;

- 2) интервью - устная беседа, очный опрос;

- 3) беседа - обмен мнениями, разговор между психологом и респондентом.

Качество опроса в значительной степени зависит от того, насколько опрашиваемые могут и хотят искренне отвечать на поставленные вопросы. Нередки случаи, когда люди отказываются давать или намеренно искажают свою оценку тех или иных событий, затрудняются отвечать на вопросы о мотивах своего поведения.

Очень важно, как составлены вопросы. При подготовке вопросника нужно исходить из следующих правил формулирования вопросов:

- 1. вопрос должен соответствовать целям и задачам исследования;

- 2. каждый вопрос должен быть логически отдельным;

З. Формулировка вопроса должна быть понятна для всех опрашиваемых, поэтому следует избегать узкоспециальных терминов. Вопросы должны соответствовать уровню развития респондентов, в том числе уровню наименее подготовленных;

- 4. не следует задавать слишком длинные вопросы;

- 5. следует стремиться к тому, чтобы вопросы стимулировали респондентов к активному участию в опросе, повышали их интерес к исследуемой проблеме;

- 6. вопрос не должен внушать ответ. Он должен формулироваться нейтрально;

- 7. должен быть соблюден баланс возможных положительных и отрицательных ответов. В противном случае можно внушить респонденту направленность ответов.

Для более компактного расположения вопросов в анкете их часто представляют в табличной форме, хотя работа с таблицами вызывает у некоторых людей затруднения.

Оценивая в целом метод анкетирования, можно отметить, что он представляет собой средство первичной ориентировки, предварительной разведки. Полученные при анкетировании данные намечают направления дальнейшего изучения личности.

Интервью и беседа - более "психологичная" форма опроса, нежели анкетирование, так как в этом случае имеет место взаимодействие людей. Важнейшее условие успешности беседы состоит в установке контакта исследователя с респондентом, в создании доверительной атмосферы общения. Исследователь должен расположить опрашиваемого, вызвать его на откровенность.

Тестирование - метод, использующий стандартизированные вопросы и задачи, имеющие определенную шкалу значений.

Длительное время к тестам в нашей стране относились критически. После постановления ЦК ВКПб "О педологических извращениях в системе Наркомпроса" (1936 г.) тесты в СССР были запрещены. Тесты критиковались за их слабую теоретическую обоснованность, за игнорирование индивидуальных особенностей человека и т.п. В настоящее время признано, что критиковать следует отдельные тестовые методики, но не метод теста как таковой.

Разработка научно обоснованного теста - дело трудоемкое и длительное. Использование тестов в практической работе требует специальной подготовки. Непрофессиональное использование тестов может принести вред личности из-за ложной интерпретации его данных.

Метод анализа результатов деятельности, или проективный метод

Основан на символическом переносе содержания внутреннего мира на внешний мир.

В рисунках, в почерке, в поделках из пластилина, в играх с игрушками, в выборе одежды, предметов интерьера и т.д. человек как бы проигрывает те впечатления, которые он получает в жизни. Особенно необходима подобная деятельность для дошкольников. Если какие-то сильные впечатления не проиграны, не нарисованы, т.е. не отреагированы, а подавлены, вытеснены в сферу подсознания, они могут превратиться в необъяснимую систему страхов и тревог, в источник внутреннего конфликта.

Использование проективных методов предполагает серьезную психологическую подготовку. Для того чтобы сделать обоснованные выводы об эмоциональном состоянии человека и его личностных особенностях на основе анализа рисунков, особенностей почерка, необходим высокий профессионализм специалиста.

Методы математической статистики.

Математические методы в психологии используются как средство повышения надежности, объективности, точности получаемых знаний. Основное применение эти методы находят на этапе постановки гипотезы и ее обоснования, а также при обработке полученных в исследовании данных.

Математические методы используются в психологии не в качестве самостоятельных, а включаются как вспомогательные на определенном этапе эксперимента. Данные методы становятся необходимыми, когда в эксперименте исследователь работает одновременно с несколькими переменными, с набором гипотез, предполагающих вовлечение в исследование большого массива эмпирических данных.

Ряд формальных характеристик имеет количественную определенность. Однако большинство психологических явлений, процессов, свойств такой количественной определенности не имеют. Часто исследователю важно определить не только их наличие или отсутствие, но интенсивность проявления. Для этого исследователь специально приписывает количественные показатели качественным признакам. Такая процедура носит название классификации, или измерения.

Инструментом измерения выступает шкала, которая должна упорядочить данные. С помощью заранее разработанных шкал могут быть измерены все, даже самые сложные психологические явления.

Психологи традиционно используют такие методы математического анализа, как простые и комбинационные группировки, расчет средних величин, регрессионный, корреляционный, дисперсионный, факторный и кластерный анализ. Можно смело сказать, что современная психология не может обойтись без методик, разработанных в математике и статистике.

Итак, современная психология использует широкий арсенал методов. Важно при выборе конкретного метода определить приоритетность исследуемого вопроса. Методы сами по себе не хороши, не плохи, однако они могут быть более или менее полезными при ответе на поставленные вопросы. Метод или комбинация используемых методов должны быть отобраны так, чтобы проверять достоверность гипотезы, теории для конкретной ситуации. Исследователь должен располагать точными сведениями о переменных и исследуемых фактах, их группировке, выбрать метод исследования и владеть им, изучить возможные ошибки, возникающие вследствие объективных и субъективных причин.

Таблица 1.

Одной из основных задач психологической науки стала разработка таких объективных методов исследования, которые опирались бы на обычные для всех остальных наук приемы наблюдения за протеканием того или иного вида деятельности и на экспериментальное изменение условий протекания этой деятельности. Ими стали метод эксперимента и метод наблюдения за поведением человека в естественных и экспериментальных условиях.

Метод наблюдения. Если мы изучаем явление без изменения условий, при которых оно совершается, то речь вдет о простом объективном наблюдении. Различают прямое и косвенное наблюдение. Примером прямого наблюдения может быть изучение реакции человека на раздражитель или наблюдение за поведением детей в группе, если мы изучаем типы контактов. Прямые наблюдения подразделяются еще на активные (научные) и пассивные или обычные (житейские). Многократно повторяясь, житейские наблюдения аккумулируются в пословицах, поговорках, метафорах, и в этой связи представляют определенный интерес для культурологического и психологического изучения. Научное наблюдение предполагает вполне определенную цель, задачу, условия наблюдения. При этом, если мы попробуем изменить условия или обстоятельства, при которых совершается наблюдение, то это уже будет эксперимент.

Косвенное наблюдение применяется в ситуациях, когда мы хотим с помощью объективных методов изучить психические процессы, не поддающиеся прямому наблюдению. Например, установить степень усталости или напряженности при выполнении человеком определенной работы. Исследователь может воспользоваться методами регистрации физиологических процессов (электроэнцефалограммы, электромиограммы, кожно-гальваниче-ская реакция и т.п.), которые сами не вскрывают особенностей протекания психической деятельности, но могут отражать общие физиологические условия, характеризующие протекание изучаемых процессов.

В исследовательской практике объективные наблюдения различаются также по целому ряду других признаков.

По характеру контакта - непосредственное наблюдение, когда наблюдатель и объект наблюдения находятся в непосредственном контакте и взаимодействии, и опосредованное, когда исследователь знакомится с наблюдаемыми субъектами косвенно, посредством специально организованных документов типа анкет, биографий, аудио- или видеозаписей и т.д.

По условиям осуществления наблюдения - полевое наблюдение, которое идет в условиях повседневной жизни, учебы или работы, и лабораторное, когда субъект или группа наблюдается в искусственных, специально созданных условиях.

По характеру взаимодействия с объектом различают включенное наблюдение, когда исследователь становится членом группы, и его присутствие и поведение становятся частью наблюдаемой ситуации, и невключенное (со стороны), т.е. без взаимодействия и установления каких-либо контактов с изучаемым лицом или группой.

Различают также открытое наблюдение, когда исследователь открывает наблюдаемым свою роль (недостатком этого способа является снижение естественного поведения наблюдаемых субъектов), и скрытое (инкогнито), когда о присутствии наблюдателя группе или индивиду не сообщается.

По целям различают наблюдение: целенаправленное, систематическое, приближающееся по своим условиям к экспериментальному, однако отличающееся тем, что наблюдаемый субъект не ограничивается в свободе своих проявлений, и случайное, поисковое, не подчиняющееся никаким правилам и не имеющее четко поставленной цели. Известны случаи, когда исследователям, работавшим в поисковом режиме, удавалось сделать наблюдения, не входящие в их первоначальные планы. Таким образом были совершены крупные открытия. Например, П. Фресс описывает, как в 1888г. врач-невропсихиатр обратил внимание на жалобы больной, имевшей настолько сухую кожу, что в холодную сухую погоду она чувствовала, как проскакивают искры с ее кожи и волос. У него возникла мысль измерить статический заряд ее кожи. В результате он констатировал, что этот заряд исчезает под воздействием некоторых стимуляций. Так был открыт психогальванический рефлекс. Позже он стал известен как кожно-гальваническая реакция (КГР). Точно так же И.П.Павлов в ходе своих экспериментов по физиологии пищеварения открыл условные рефлексы.

Структурная схема способов наблюдения

По упорядоченности во времени различают наблюдения сплошные, когда ход событий фиксируется постоянно, и выборочные, при которых исследователь фиксирует наблюдаемые процессы только в определенные промежутки времени.

По упорядоченности в проведении различают наблюдения структурированные, когда происходящие события фиксируются в соответствии с ранее разработанной схемой наблюдения, и произвольные (неструктурированные), когда исследователь свободно описывает происходящие события так, как он считает целесообразным. Такое наблюдение обычно проводят на пилотажной (ориентировочной) стадии исследования, когда требуется сформировать общее представление об объекте исследования и возможных закономерностях его функционирования.

По характеру фиксации различают констатирующее наблюдение, когда наблюдатель фиксирует факты так, как они есть, наблюдая их непосредственно, либо получая от свидетелей события, и оценивающее, когда наблюдатель не только фиксирует, но и оценивает факты относительно степени их выраженности по заданному критерию (например, оценивается степень выраженности эмоциональных состояний и т.п.).

На схеме представлены основные способы наблюдения и взаимосвязи между ними. По этой схеме можно проследить, как структурно образуются самые разнообразные модели наблюдения. Например, методически оно может быть организовано как: непосредственное - полевое - не включенное - открытое -целенаправленное - выборочное - структурированное -оценивающее и т.п.

Ошибки наблюдения. Объективные методы наблюдения разрабатывались для получения достоверного научного знания. Однако проводятся наблюдения человеком и потому субъективный фактор всегда присутствует в его наблюдении. В психологии больше, чем в других дисциплинах, наблюдатель рискует из-за своих ошибок (например, ограничений восприятия) не заметить некоторые важные факты, не принять во внимание полезные данные, исказить факты вследствие своих предвзятых представлений и т.д. Поэтому необходимо принимать во внимание «подводные камни», связанные с методом наблюдения. Наиболее часто ошибки наблюдения встречаются из-за подверженности гала-эффекту (или эффекту ореола), который основывается на обобщении одиночных впечатлений наблюдателя, исходя из того, нравится или не нравится ему наблюдаемый, его действия или поведение. Такой подход ведет к некорректному обобщению, оценке в «черно-белых тонах», преувеличению или преуменьшению выраженности наблюдаемых фактов. Ошибки усреднения встречаются, когда наблюдатель по тем или иным причинам чувствует себя неуверенно. Тогда проявляется тенденция усреднять оценки наблюдаемых процессов, поскольку известно, что крайности встречаются реже, чем свойства средней интенсивности. Логические ошибки проявляются, когда, например, делают заключение об интеллекте человека по его красноречию, или о том, что любезный человек одновременно добродушен; эта ошибка построена на предположении тесной связи между поведением человека и его личностными качествами, что далеко не всегда соответствует истине. Ошибки контраста вызваны склонностью наблюдателя подчеркивать противоположные себе черты у наблюдаемых индивидов. Встречаются также ошибки, связанные с предубеждениями, этническими и профессиональными стереотипами, ошибки некомпетентности наблюдателя, когда описание факта подменяется мнением наблюдателя о нем и т.д.

Чтобы повысить достоверность наблюдения и избежать ошибок, необходимо строго следовать фактам, фиксировать конкретные действия и не поддаваться искушению судить о сложных процессах на основании первых впечатлений. В исследовательской практике для повышения объективности наблюдения нередко обращаются к нескольким наблюдателям, делающим независимые записи. Однако увеличение количества наблюдателей не всегда повышает ценность их записей, так как все они могут быть подвержены одним общим заблуждениям (например, когда мужчины судят о женщинах, или северяне судят о южанах, и наоборот). Тем не менее, увеличение количества наблюдателей повышает надежность выводов. Например, исследованиями было установлено, что для получения коэффициента надежности 0,9 при оценке школьных знаний нужно четверо «судей», а для оценки такого личностного качества как импульсивность - уже восемнадцать.

Методологической основой объективных методов психологии является принцип единства сознания и деятельности. К этой группе относятся следующие методы:

Наблюдение (сплошное, выборочное);

Эксперимент (лабораторный, естественный, формирующий);

Тестирование (достижений, способностей, профпригодности и др.);

Анализ продуктов деятельности (графологический, контент-анализ, анализ рисунков и др.);

Опрос (анкетирование, беседа, интервью);

Математическое моделирование и статистический анализ.

Наблюдение – это преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие внешнего поведения человека с целью его последующего анализа и объяснения. Наблюдение должно быть избирательным, плановым и систематическим, т. е. исходить из четко поставленной цели, выделять определенный фрагмент изучаемой реальности, строиться на основе плана и проводиться на протяжении определенного периода времени.

Эксперимент – один из основных методов психологии. Статус самостоятельной науки психология приобрела благодаря появлению экспериментальных методов. С. Л. Рубинштейн выделяет четыре основные особенности эксперимента: 1) в эксперименте исследователь сам вызывает изучаемое им явление в отличие от наблюдения, при котором наблюдатель не может активно вмешиваться в ситуацию; 2) экспериментатор может варьировать, изменять условия протекания и проявления изучаемого процесса; 3) в эксперименте возможно попеременно исключить отдельные условия (переменные) с тем, чтобы установить закономерные связи, определяющие изучаемый процесс; 4) эксперимент позволяет варьировать также и количественное соотношение условий, допускает математическую обработку полученных в исследовании данных.

Выделяют три вида эксперимента: лабораторный, естественный и формирующий.

Лабораторный эксперимент проводят в специально создаваемых и контролируемых условиях, как правило с применением специальной аппаратуры и приборов.

Идея проведения естественного эксперимента принадлежит отечественному психологу А. Ф. Лазурскому (1874–1917). Суть его заключается в том, что исследователь оказывает воздействие на испытуемых в привычных условиях их деятельности. Испытуемые зачастую и не подозревают, что участвуют в эксперименте. Например, педагог имеет возможность варьировать содержание, формы, методы обучения в параллельных классах или студенческих группах и сравнить результаты.

Формирующий эксперимент – это метод исследования в условиях специально организованного экспериментального педагогического процесса. Его еще называют преобразующим, созидательным, обучающим методом или психолого-педагогическим методом активного формирования психики. На нем основан ряд педагогических методик, например погружение в проблему, тренинг в группе. Результаты эксперимента позволяют подтвердить, уточнить либо отвергнуть предварительно разработанную модель воздействия на личность или группу людей.

Тестирование – метод психологической диагностики, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений. Применяется для распознавания или оценки состояний, особенностей, характеристик конкретного человека, группы людей, той или иной психической функции и т. д. Результат выполнения теста оценивается в количественных показателях. Тесты имеют различного рода нормы-шкалы значений: возрастные, социальные и др. Индивидуальный показатель выполнения теста соотносится с его нормой. Существует особая область психологии – тестология, представляющая собой теорию применения и создания тестов. Разработка в настоящее время научно обоснованного психологического теста – дело трудоемкое и длительное.

Анализ продуктов деятельности исходит из общей предпосылки о связи внутренних психических процессов и внешних форм поведения и деятельности. Изучая объективные продукты деятельности, можно делать выводы о психологических особенностях ее субъекта или субъектов. Специфической формой метода анализа результатов деятельности является графология. Психологи установили, что характеристики почерка связаны с определенными психологическими свойствами автора письма; ими были разработаны нормы и приемы психологического анализа почерка. Контент-анализ позволяет выявлять и оценивать специфические характеристики литературных, научных, публицистических текстов, а затем на их основе определять психологические характеристики автора.

Опрос используют в психологии в форме анкетирования и беседы (или интервью). Источниками информации в опросе являются письменные или устные суждения индивида. Для получения достоверной информации создаются специальные опросники, вопросы в которых расположены в определенном порядке, сгруппированы в отдельные блоки и т. д. При анкетировании опрос проводится письменно с использованием анкеты. Преимущество этого метода состоит в том, что в таком опросе одновременно может участвовать группа лиц, а полученные в ходе анкетирования данные могут быть статистически обработаны и проанализированы. Во время беседы происходит непосредственное взаимодействие исследователя с респондентом (или опрашиваемым). Важнейшее условие успешности беседы состоит в установлении между ними контакта, в создании доверительной атмосферы общения. Исследователь должен расположить к себе опрашиваемого, вызвать его на откровенность.

Математический метод используется в психологии не в качестве самостоятельного, а включается как вспомогательное средство повышения надежности, объективности, точности получаемых данных. Ряд статистических методов был создан специально для проверки качества психологических тестов.

Субъективные методы психологии.

Субъективные методы:

Основные методы этой группы следующие:

Интроспекция;

Самоотчет;

Включенное наблюдение;

Эмпатическое слушание;

Идентификация и др.

Интроспекция (или самонаблюдение) исходит из фундаментальной особенности психики человека – ее рефлексивной природы. Интроспекция является «всматриванием» в свои внутренние переживания, в психическое состояние, мысли, образы, желания и т. п. Однако требуется определенная работа по их осмыслению, пониманию, классификации и истолкованию. Не все люди одинаково способны к такого рода работе и в этом отношении различаются по уровню самосознания и рефлексии.

Самоотчет представляет собой словесный или письменный отчет о результатах самонаблюдений, описаний человеком самого себя. Это могут быть письма, исповеди, автобиография, дневники.

Включенное наблюдение представляет собой специфическую форму объективного наблюдения, в отличие от которого исследователь не просто отстраненно наблюдает за фрагментами поведения человека, а реально участвует в эксперименте, дискуссии и т. п. Наблюдатель выступает как равноправный участник совместного с испытуемым действия. При таком наблюдении исследуемая человеческая проблема изучается целостно.

Эмпатическое слушание – это переживание исследователем тех же эмоциональных состояний, которые испытывает собеседник, через отождествление с ним. Метод основан на способности человека сопереживать собеседнику и понять его через это сопереживание. Использование данного метода, по К. Роджерсу, «…требует определенного мастерства, и эмпатическое понимание заключается в проникновении в чужой мир, умении релевантно войти в феноменологическое поле другого человека, внутрь его личного мира…»

При идентификации исследователь воображает себя на месте другого человека, как бы мысленно воплощается в нем. В отличие от эмпатии идентификация использует интеллектуальные, логические операции: сравнение, анализ, рассуждение и т. п.

Этапы развития психологии.

I этап - психология как наука о душе . Такое определение психологии было дано более двух тысяч лет назад. Наличием души пытались объяснить все непонятные явления в жизни человека.

II этап – психология как наука о сознании . Возникает в XVII веке в связи с развитием естественных наук. Способность думать, чувствовать, желать назвали сознанием. Основным методом изучения считалось наблюдение человека за самим собой и описание фактов.

III этап – психология как наука о поведении . Возникает в XX веке: Задача психологии – наблюдение за тем, что можно непосредственно увидеть, а именно: поведение, поступки, реакции человека (мотивы, вызывающие поступки, не учитывались).

IV этап – психология как наука, изучающая факты, закономерности и механизмы психики. Сформировалась на базе материалистического взгляда на мир. Основой современной российской психологии является закономерное осмысление теории отражения.

История психологии как экспериментальной науки начинается в 1879 году в основанной немецким психологом Вильгельмом Вундтом в Лейпциге первой в мире экспериментальной психологической лаборатории. Вскоре, в 1885 году В. М. Бехтерев организовал подобную лабораторию в России.

Лондон против всех Конфликт мирона и лсп

Лондон против всех Конфликт мирона и лсп «Тоска», анализ произведения Чехова, сочинение

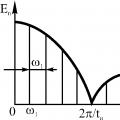

«Тоска», анализ произведения Чехова, сочинение Анализ спектра последовательности прямоугольных импульсов

Анализ спектра последовательности прямоугольных импульсов