Что открыл Васко да Гама? Путешествие Васко да Гама. Основные вехи биографии. Персия и Индия

Афанасий Никитин - первый русский путешественник, автор "Хожение за три моря"

Афанасий Никитин, купец из Твери. По праву считается не только первым русским купцом, побывавшим в Индии (за четверть века до португальца Васко да Гамы), но и первым русским путешественником вообще. Имя Афанасия Никитина открывает список блестящих и интереснейших морских и сухопутных русских исследователей и первооткрывателей, имена которых золотыми буквами вписаны мировую историю географических открытий.

Имя Афанасия Никитина стало известно современникам и потомкам благодаря тому, что он все время своего пребывания на Востоке и в Индии вел дневник, или точнее, путевые заметки. В этих заметках он со многими деталями и подробностями описал посещенные им города и страны, быт, нравы и традиции народов и правителей… Свою рукопись автор сам назвал «Хожение за три моря». Три моря – это Дербентское (Каспийское) Аравийское (Индийский океан) и Чёрное.

Совсем немного не дошел на обратном пути А.Никитин до родной Твери. Рукопись «Хожения за три моря» его товарищи передали в руки дьяка Василия Мамырёва. От него она попала в летописные своды 1488 года. Очевидно, что современники оценили важность манускрипта, коли решили включить его текст в исторические хроники.

Н. М. Карамзин, автор «Истории Государства Российского», в начале девятнадцатого века случайно наткнулся на один из летописных сводов «Хожения…». Благодаря ему, путешествие тверского купца А.Никитина стало достоянием широкой общественности.

Тексты путевых заметок А.Никитина свидетельствует о широком кругозоре автора, хорошем владении им деловой русской речью. При чтении их невольно ловишь себя на мысли, что практически все записи автора совершенно понятны, хотя написано было более пятисот лет назад!

Краткие сведения о путешествии Афанасия Никитина

Никитин Афанасий Никитич

Тверской купец. Год рождения неизвестен. Место рождения – тоже. Скончался 1475 под Смоленском. Точная дата начала путешествия тоже неизвестна. По мнению ряда авторитетных историков, это скорее всего 1468 год.

Цель путешествия:

обычная коммерческая экспедиция по Волге в составе каравана

речных судов из Твери до Астрахани, налаживание

экономических связей с азиатскими купцами, ведущими торговлю

по Великому Шелковому пути, проходящему через знаменитую

Шемаху.

обычная коммерческая экспедиция по Волге в составе каравана

речных судов из Твери до Астрахани, налаживание

экономических связей с азиатскими купцами, ведущими торговлю

по Великому Шелковому пути, проходящему через знаменитую

Шемаху.

Косвенно подтверждает это предположение тот факт, что русские купцы пошли вниз по Волге в сопровождении Асан-бека , посла властителя Шемахи, ширван-шаха Форус-Есара. Шемаханский посол Асан-бек был с визитом в Твери и в Москве у великого князя Ивана III , и отправлялся восвояси вслед за русским послом Василием Папиным.

А. Никитин с товарищами снарядили 2 судна, нагрузив их разным товаром для торговли. Товаром Афанасия Никитина, как видно из его записей, была рухлядь, то есть пушнина. Очевидно, что в караване плыли суда и других купцов. Следует сказать, что Афанасий Никитин был купец опытный, смелый и решительный. До этого не раз посещал дальние страны – Византию, Молдавию, Литву, Крым – и благополучно возвращался домой с заморским товаром, чему есть косвенные подтверждения в его дневнике.

Шемаха

один из важнейших пунктов на протяжении всего Великого Шёлкового пути. Расположен на территории нынешнего Азербайджана. Находясь на пересечении караванных путей, Шемаха являлась одним из крупных торгово-ремесленных центров на Ближнем Востоке, занимая важное место в торговле шёлком. Ещё в XVI веке упоминаются торговые связи шемахинских и венецианских купцов. В Шемахе вели торговлю азербайджанские, иранские, арабские, среднеазиатские, русские, индийские и западноевропейские купцы. Шемаха упоминается А. С. Пушкиным в «Сказке о золотом петушке» («Подари ж ты мне девицу, шемаханскую царицу»).

Караван А. Никитина заручился проезжей грамотой от великого князя Михаила Борисовича для перемещения по территории тверского княжества и великокняжескою проезжей грамотой за границу, с которой и поплыл в Нижний Новгород. Здесь планировали сойтись с послом московским Папиным, тоже следовавшим в Шемаху, но не успел его захватить.

Поидох от Спаса святаго златоверхаго и сь его милостию, от государя своего от великаго князя Михаила Борисовича Тверскаго…

Интересно, что изначально Афанасий Никитин посещения Персии и Индии не планировал!

Историческая обстановка во время путешествия А. Никитина

Золотая Орда, контролировавшая Волгу, в 1468 была еще достаточно сильна. Напомним, что Русь окончательно сбросила с себя ордынское иго только в 1480 году, после знаменитого «стояния на Угре». А пока русские княжества находились в вассально зависимости. И если исправно платили дань и «не выпендривались», то им позволялись некоторые свободы, в том числе и торговля. Но опасность разбойного нападения существовала всегда, поэтому купцы и собирались в караваны.

Почему русский купец обращается к великому князю Тверскому Михаилу Борисовичу как к государю? Дело в том, что на тот момент Тверь была еще самостоятельным княжеством, не входившим в Московское государство и ведшее с ним постоянную борьбу за первенство в русских землях. Напомним, что окончательно территория Тверского княжества вошла в состав Московского царства при Иване III (1485 г.)

П утешествие А . Никитина можно условно разделить на 4 части:

1) путешествие от Твери до южных берегов Каспийского моря;

2) первое путешествие по Персии;

3) путешествие по Индии и

4) обратное путешествие через Персию на Русь.

Весь его путь хорошо виден на карте.

Итак, первый этап - путешествие по Волге. Оно шло благополучно, вплоть до Астрахани. Возле Астрахани экспедиция была атакована разбойными шайками местных татар, корабли потоплены и разграблены

И Казань есмя проехали доброволно, не видали никого, и Орду есмя проехали, и Усланъ, и Сарай, и Берекезаны есмя проехали. И вьехали есмя в Бузанъ. Ту наехали на нас три татарины поганые и сказали нам лживые вести: "Кайсым салтан стережет гостей в Бузани, а с ним три тысящи татар". И посол ширваншин Асанбегъ дал имъ по однорятке да по полотну, чтобы провели мимо Хазтарахан. А оны, поганые татарове, по однорятке взяли, да весть дали в Хазтараханъ (Астрахань) царю . И яз свое судно покинул да полез есми на судно на послово и с товарищи своими.

Поехали есмя мимо Хазтарахан, а месяць светит, и царь нас

видел, и татарове к нам кликали: "Качма, не бегайте!" А мы

того не слыхали ничего, а бежали есмя парусом. По нашим

грехом царь послал за нами всю свою орду. Ини нас постигли

на Богуне и учали нас стреляти. И у нас застрелили человека,

а у них дву татаринов застрелили. И судно наше меншее стало

на езу, и они нас взяли да того часу разграбили, а моя

была мелкая рухлядь вся в меншем судне.

Поехали есмя мимо Хазтарахан, а месяць светит, и царь нас

видел, и татарове к нам кликали: "Качма, не бегайте!" А мы

того не слыхали ничего, а бежали есмя парусом. По нашим

грехом царь послал за нами всю свою орду. Ини нас постигли

на Богуне и учали нас стреляти. И у нас застрелили человека,

а у них дву татаринов застрелили. И судно наше меншее стало

на езу, и они нас взяли да того часу разграбили, а моя

была мелкая рухлядь вся в меншем судне.

Бандиты отняли у купцов весь товар, закупленный, очевидно, в кредит. Возвращение на Русь без товара и без денег грозило долговой ямой. Товарищи Афанасия и он сам, по его словам, «заплакав, да разошлися кои куды: у кого что есть на Руси, и тот пошел на Русь; а кой должен, а тот пошел, куды его очи понесли».

П утешественник поневоле

Таким образом, Афанасий Никитин стал путешественником поневоле. Путь домой заказан. Торговать нечем. Осталось одно – пойти в разведку в чужие страны в надежде на судьбу и собственную предприимчивость. Наслышанный о сказочных богатствах Индии, он направляет свои стопы именно туда. Через Персию. Прикинувшись странствующим дервишем, Никитин подолгу останавливается в каждом городе, и делится своими впечатлениями и наблюдениями с бумагой, описывая в дневнике быт и нравы населения и правителей тех мест, в которые заносила его судьба.

А яз пошелъ к Дербенти, а из Дербенти к Баке, где огнь горить неугасимы; а изъ Баки пошелъ есми за море к Чебокару. Да тутъ есми жил в Чебокаре 6 месяць, да в Саре жил месяць, в Маздраньской земли. А оттуды ко Амили, и тутъ жилъ есми месяць. А оттуды к Димованту, а из Димованту ко Рею.

А из Дрея к Кашени, и тутъ есми был месяць, а из Кашени к Наину, а из Наина ко Ездеи, и тутъ жилъ есми месяць. А из Диесъ къ Сырчану, а изъ Сырчана къ Тарому…. А изъ Торома к Лару, а изъ Лара к Бендерю, и тутъ есть пристанище Гурмызьское. И тут есть море Индийское, а парьсейскым языкомъ и Гондустаньскаа дория; и оттуды ити моремъ до Гурмыза 4 мили.

Первое путешествие Афанасия Никитина через персидские земли, от южных берегов Каспийского моря (Чебукара) до берегов Персидского залива (Бендер-абаси и Ормуза), продолжалось более года, от зимы 1467 до весны 1469.

Русские путешественники и первопроходцы

Еще раз

путешественники эпохи Великих Географических ОткрытийАфанасий Никитин – путешественник, бывалый купец и первый европеец, посетивший Индию. Также Никитин известен своими записками «Хожение за три моря». Современникам Афанасий Никитин известен как мореплаватель и торговец. Этот купец стал первым из жителей европейских стран, кто побывал в Индии. Путешественник открыл восточную страну за 25 лет до Васко да Гамы и других португальских путешественников.

Из биографии Афанасия Никитина:

История сохранила мало сведений об Афанасии, о дате и месте его рождения, родителях и детстве. Первые исторические записи относятся к его путешествию к трём морям Чёрному, Каспийскому и Аравийскому, которое описано в его заметках. +О детских годах русского путешественника также известно мало, так как биографию Афанасия Никитина начали записывать во время экспедиций купца. Известно только, что мореплаватель родился в середине 15 века в городе Тверь. Отец путешественника – крестьянин, звали его Никитой. В то время не было фамилий, поэтому «Никитин» – это отчество, а не фамилия.

Больше о семье, как и о юности путешественника, биографам ничего не известно. Афанасий в молодом возрасте стал купцом и успел повидать многие страны, например, Византию и Литву, где путешественник продвигал торговлю. Товар Афанасия пользовался спросом, поэтому нельзя сказать, что юноша жил в бедности.

О личной жизни Афанасия Никитина ученым неизвестно, ведь жизнеописание русского мореплавателя составлялось благодаря запискам купца. Были ли у Никитина дети, ждала ли его верная супруга – тоже остается загадкой. Но, судя по рукописям торговца, Афанасий Никитин был целеустремленным и неунывающим человеком, который не боялся трудностей в незнакомых странах. За три года путешествий Афанасий Никитин освоил чужеземные языки, в его дневниках встречались арабские, персидские и тюркские слова.

Нет фотографичных портретов Никитина, до современников дошли только примитивные рисунки. Известно, что купец обладал простой славянской внешностью и носил квадратную бороду.

Скитаясь по солнечным странам, Афанасий Никитин жил мечтою вернуться на родину. Мореплаватель собрался в обратный путь и отправился в торговый порт Ормуз, откуда и началось путешествие в Индию. Из Ормуза купец отправился на север через Иран и оказался в Трабзоне, турецком городе. Местные турецкие жители приняли русского мореплавателя за шпиона, поэтому взяли Никитина в плен, отобрав все, что было на судне. Единственное, что осталось у мореплавателя при себе – рукописи.

А когда Афанасия отпустили из ареста, торговец отправился в Феодосию: там он должен был встретиться с русскими купцами, чтобы занять денег и расквитаться с долгами. Ближе к осени 1474 года купец приехал в феодосийский город Кафу, где провел зиму.

А остановившись в Кафе (Крым), в ноябре 1474 года решил дождаться весеннего торгового каравана, ведь подорванное здоровье не давало возможности путешествовать зимой. В течение длительного пребывания в Кафе Никитин успел познакомиться и наладить близкие отношения с Московскими богатыми купцами, среди которых был и Григорий Жуков, и Степан Васильев. Весной Никитин намеревался отправиться по Днепру в Тверь.

Когда в Крыму стало тепло, их объединённый большой караван тронулся в путь. Подорванное здоровье Афанасия всё больше давало знать о себе. Из-за чего он и скончался и был захоронен около Смоленска. Причина гибели Афанасия Никитина остается загадкой, но ученые уверены, что продолжительное путешествие по разным странам с различными климатическими условиями резко ухудшило здоровье мореплавателя.

Желание поделится своими впечатлениями, наблюдениями и опытом вылилось в его путевых записках. Здесь хорошо просматривается начитанность и грамотное владение не только русской деловой речью, но и хорошее восприятие иностранных языков.

Записки Никитина были доставлены в Москву купцами, которые сопровождали странника. Дневник Никитина передали советнику князя Ивана III, и в 1480 году рукописи вошли в летопись.

В путевых записках «Хождение за три моря» российский путешественник подробно описал быт и политическое устройство восточных стран. Рукописи Афанасия были первыми на Руси, которые описывали морское путешествие не с точки зрения паломничества, а с целью рассказа о торговле. Сам путешественник считал, что его записки – это грех. Позже, в 19 веке, рассказы Афанасия опубликованы известным историком и писателем Николаем Карамзиным и вошли в «Историю государства Российского».

2.«Хожения» внесены князем Василием Мамырёвым в летописный свод.

*Даты из биографии Афанасия Никитина:

*1468 г. начало путешествия за 3 моря.

*1471 г. приезд в Индию.

*1474 г. вернулся в Крым.

*1475 г. скончался.

Об экспедициях и путешествиях Афанасия Никитина:

Не удалось учёным восстановить и точную дату отправки в путешествие.

Афанасий Никитин, как настоящий купец, стремился расширить торговлю в нынешней Астрахани. Мореплаватель получил разрешение тверского князя Михаила Борисовича III, поэтому Никитина рассматривали как тайного дипломата, однако исторические данные не подтверждают эти догадки. Получив поддержку первых государственных лиц, Афанасий Никитин отправился в дальний путь из Твери.

Русские торговцы, которые путешествовали в одном направлении с Афанасием, отправились в дорогу из Твери на нескольких судах. Афанасий к тому времени был опытным купцом и путешественником, ведь ему не раз приходилось посещать такие страны как Византию, Литву, Молдавию и Крым. А благополучное возвращение домой сопровождалось привозом заморских товаров.

Мореплаватель поплыл через реку Волгу. Первоначально путешественник остановился в городе Клязин и отправился в монастырь. Там он получил благословение у игумена, а также помолился Святой Троице, чтобы путешествие сложилось благополучно. Далее Афанасий Никитин отправился в Углич, оттуда в Кострому, а затем в Плес. По словам путешественника, маршрут проходил без препятствий, однако в Нижнем Новгороде экспедиция мореплавателя затянулась на две недели, так как там купец должен был встретиться с послом Ширванского государства Хасан-беком. Первоначально Никитин хотел присоединиться к русскому посольству Василия Папина, но тот уже уплыл на юг.

Беда случилась, когда команда Афанасия проплывала мимо Астрахани: мореплавателей настигли татарские разбойники и разграбили корабль, а одно судно и вовсе утонуло.

Возвращение в Россию сулило попасть в яму долговых обязательств. Поэтому товарищи Афанасия разделились: у кого было хоть что-то дома, возвращались на Русь, а остальные разошлись в разные стороны, кто-то остался в Шемахе, некоторые отправились на работу в Баку.

Дальше потерявшие товар купцы отправились на двух кораблях в город-крепость Дербент. Афанасий Никитин надеялся улучшить материальное положение, поэтому решил отправиться в плавание в сторону юга: из Дербента неунывающий мореплаватель отправился в Персию, а из Персии добрался до оживленного порта Ормуза, который представлял собой пересечение торговых путей: Малой Азии, Индии, Китая и Египта. В рукописях Афанасий Никитин называл этот порт «пристанищем Гурмызьским», знакомый на Руси поставками жемчуга.

Прозорливый торговец в Ормузе узнал, что оттуда поставляют редких жеребцов, которых не разводят в индийской стране, и там они дорого ценятся. Купец приобрел коня, и с надеждой сбыть товар по заоблачной цене, отправился на евразийский материк в Индию, территория которой хоть и была тогда на картах, но оставалась неизведанной европейцами. В Индии Никитин провёл 3 года. Посетил он в Индии множество городов, многое повидал, но денег нажить не удалось. Русский путешественник детально описал быт и устройство солнечной страны в своих рукописях.

Афанасий удивлялся тому, как индийские жители ходят по улице: женщины и дети гуляли нагими, а у князя были покрыты покрывалом бедра и голова. Но зато чуть ли не у каждого человека были золотые украшения в виде браслетов, что удивляло русского купца. Никитин не понимал, почему индийцы не могут продать драгоценные украшения и купить одежду, чтобы прикрыть наготу. Также его впечатлило, что население Индии было большое, и почти каждая вторая жительница страны ожидала ребенка.

В город Чаул Афанасий Никитин приплыл в 1471 году. В Чауле Афанасий не продал жеребца по выгодной цене, поэтому в начале весны мореплаватель отправился в самую глубинку Индии. Купец добрался до северо-западной крепости Джуннар, где встретился с Асад-Ханом, ее хозяином. Наместнику понравился товар Афанасия, однако он возжелал заиметь коня бесплатно и отнял его силой. В ходе разговора Асад узнал, что русский путешественник исповедует иную религию и обещал вернуть животное с золотом в придачу, если купец примет ислам. Наместник дал Никитину 4 дня на раздумья, в случае отрицательного ответа Асад-Хан пригрозил русскому купцу смертью.

По книге «Хождения за три моря» Афанасия Никитина спас случай: наместнику крепости встретился знакомый старик Мухаммед, перед которым правитель показал милость и отпустил чужеземца, вернув коня. Однако историки спорят до сих пор: принял Афанасий Никитин магометанскую веру или же остался верен православию. Такие сомнения оставил купец из-за оригинальных записок, которые были насыщенны иноземными словами.

Долгий путь был обратно в Крым. Добирался Афанасий через Африку, побывал он и в Эфиопских землях, добрался до Трапезунда и Аравии. Затем преодолев Иран, а затем и Турцию вернулся в Чёрное море.

Интересные факты из жизни Афанасия Никитина:

* Афанасий Никитин был первым русским путешественником, который побывал в Персии и Индии. Возвращаясь с этих стран, путешественник посетил Турцию, Сомали и Маскат.

*Никитин открыл восточные страны за 25 лет до путешествий Васко да Гамы и многих других путешественников.

* Никитин удивлялся обычаям Индии и экзотическим животным, в чужеземной стране он впервые увидел змей и обезьян.

*Путешествие в невиданные края было красочным и ярким, но Афанасий остался недоволен, ведь торговой выгоды купец так и не увидел.

* По словам мореплавателя, солнечная страна торговала красками и дешевым перцем – нечего было увезти на родину, чтобы получить прибыль.

* Индийское пребывание Никитина было интересным, но бедным: продажа единственного коня обошлась купцу в убыток и наложением штрафа.

* Известные путевые записки Афанасьева «Хождение за три моря», это своенравный справочник, где подробно описан быт, а также политическое устройство стран на Востоке.

* На Руси данные рукописи были первыми, в которых описывались морские с целью повествования о торговле.

* Для ученых до сих пор остается загадкой личная жизнь Никитина. Неизвестно была ли у него жена и дети.

* Никитин – это вовсе не фамилия путешественника. Тогда фамилий еще не было. Это его отчество, то есть Афанасий, сын Никиты.

* Он описал Калькутту, Цейлон и Индокитай, которые ранее не были известны.

* Афанасия Никитин был выходцем из бедной семьи. И главной причиной, по которой он отправился в путешествия – поправить финансовое положение семьи за счет торговли с иностранными купцами.

*Самое большое удивление, которое испытал Никитин в Индии, так это то, что местные жители ходили нагие, зато в золотых украшениях. *Именем русского мореплавателя были названы улицы и переулки в России, а также набережная в городе Твери.

* В 1958 году «Мосфильмом» было снято кино «Хождение за три моря».

* В 1955 году в Твери поставлен памятник Никитину на месте начала его путешествия.

*Также памятники русскому купцу есть в Кафе и в штате Махараштра.

*Любопытен такой факт: тверской купец обладал правом носить отчество, тогда как во Владимирском, а затем и в Московском княжествах таким правом обладали лишь бояре и дворяне.

*Упоминал в записях экзотических животных, а также таинственного пернатого «гукук».

*«Хожение» переведено на много языков.

*2003 г. установлен памятник в Западной части Индии, надписи на котором выгравированы на хинди, маратхи, русском и английском языках.

*Древнерусский оригинальный текст его «Хожения за три моря» написан на четырех языках.

*Заканчивает свой путевой дневник Никитин молитвой Аллаху.

*В своих записках Афанасий часто использует местные выражения стран, в которых он успел побывать, а вслед за ними даёт свою трактовку на русском языке.

*В его записях указаны не только отличия природы и диковинные животные, но и отличия нравов, быта и государственного строя.

* Побывал Афанасий и в священном городе Парвaте, где поклоняются Будде. Изучал местную религию и управление. Его записи свидетельствуют о широком кругозоре и дружелюбности автора к чужим странам и народам.

*Несмотря на прекрасные и интересные описания Индии, Персии и других стран его записи не скрывают его разочарования отсутствие обещанного разнообразия товаров.

* Скучая по русской земле, Афанасий не мог чувствовать себя уютно в чужих землях. *Несмотря на несправедливость русских вельмож, Никитин прославлял русскую землю.

* До последнего хранил путешественник и христианскую религию, а все оценки нравам и обычаям строились на православной морали.

Загадки в истории жизни и путешествий Афанасия Никитина:

Русский путешественник Афанасий Никитин – загадочная фигура.

Отсутствие биографических сведений об Афанасии Никитине в летописях и других древнерусских документах для некоторых исследователей является основанием считать, что «Хожение» было сфальсифицировано в конце XVIII века.

Действительно, загадочным образом русский путешественник оказался в Индии за несколько лет до Васко да Гамы, что должно было свидетельствовать о приоритете России в открытии Индии. В пользу такой версии говорят и определенные неточности в описании стран, через которые проходил купец Афанасий.

О многом Афанасий и умалчивает, например, о том, что же на самом деле сподвигло его на экспедицию в далекие края. Говорит в пользу этой версии и то, что Афанасию удалось сохранить свой путевой дневник в течение многолетнего путешествия, хотя во время путешествия ему приходилось терпеть кораблекрушения, подвергаться нападениям разбойников и претерпевать иные неприятности, не способствующие сохранности берестяного свитка. Более того, чужеземец, записывающий что-то непонятными знаками, должен был быть принят за шпиона, список уничтожен, а сам писец - казнен.

Однако историки сходятся на том, что текст жития подлинный, поскольку он известен не в единственном экземпляре, как, например, «Слово о полку Игореве», а в нескольких, а выдержки из оригинального «Хожения» содержатся в нескольких летописях, датируемых XV веком, в частности во Львовской летописи, достоверность которой не подвергается сомнению, а значит, и сам текст «Хожения» достоверен.

Другое дело, что до нашего времени сохранилась не рукопись тверского купца, а ее копии, сделанные последующими переписчиками, которые могли исказить текст: непроизвольные описки, замены непонятных слов на похожие - все это сделало текст менее аутентичным.

Еще одна гипотеза предполагает, что Афанасий Никитин побывал лишь в Ормузе, крупном арабском порту на границе Персидского залива, а все свидетельства об Индии были почерпнуты им из рассказов моряков, действительно бывавших там.

В самом деле, некоторые описания Индии кажутся фантастичными, а события (битвы, смены правителей) и даты плохо синхронизируются между собой. Говорит в пользу этой версии и то, что в «Хожение» был включен эпизод плавания к берегам Африки и Аравийского полуострова. Эти берега были хорошо известны морякам Ормуза, но они лежат вдалеке от пути из Индии в Персидский залив. Но наряду с такими фантастическими зарисовками многие описания Индии настолько точны, что могли быть сделаны только очевидцем.

О роде занятий Афанасия Никитина также ничего достоверно не известно. Историки и энциклопедические справочники в один голос называют его «купцом», а некоторые исследователи, стремясь к исторической достоверности, говорят иначе: «предположительно купец». Что же скрывается за этим?

На территории Руси и в далеких южных странах с Афанасием обращались не как с простым купцом, а как с послом. Возможно, что Афанасий имел тайные дипломатические поручения к правителям Нижней Волги и бассейна Каспийского моря. Загадочна и смерть Афанасия. Вернувшись на Русь, он, подданный великого Тверского князя, загадочным образом умирает близ Смоленска, входившего в состав Великого княжества Литовского, а дневник попадает в руки подданных князя московского, которые и переправляют его в Московию. Более того, дьячки-управленцы московского князя сразу понимают, что перед ними документ исключительной важности. Исходя из этого, можно утверждать, что агенты московского князя выследили Афанасия на территории другого государства и отобрали у него важный документ, который по какой-то причине был им необходим.

Время, в которое Афанасий Никитин ходил в Индию, было сложным и трагичным в истории Руси. Особенно тяжелым оно было для родной Афанасию Твери. В 1462 г. на трон восточного соседа Твери - великого княжества Московского - взошел Иван III Васильевич. Он, как и его потомок и полный тезка Иван IV Васильевич, тоже носил прозвище Грозный. Московские князья стремились подчинить себе все соседние русские государства. В то время на Руси было три независимых княжества: Москва, Тверь и Рязань - и три независимых республики: Новгород, Псков и Вятка. Именно Иван III Васильевич за время своего правления подчинил своей власти эти княжества и города, огнем и мечом пройдя по независимым княжествам и республикам, утопив в крови свободу новгородцев и тверичей, вятичей и псковичей. Однако это будет несколько позже, а сейчас, в 1466 г., тверской князь Михаил Борисович, пытаясь сохранить независимость своего государства, отправляет в далекие края неприметного купца Афанасия в надежде на то, что ему удастся сколотить какую-нибудь коалицию.

Историки расходятся и в датировке начала путешествия Никитина. Одни называют 1458 г., другие - 1466 г. Возможно, и здесь кроется какая-то загадка. Может быть, Афанасий совершил два путешествия - одно в 1458 г. в Казань и Астрахань, а второе, начавшееся в 1466 году, привело его в Индию. Однако достоверных сведений об этом первом путешествии у нас нет, поэтому будем считать, что «хожение» началось в 1466 г.

Итак, в 1466 г. Афанасий Никитин отправляется из родной Твери в Ширванскую землю (современный Дагестан и Азербайджан). У него, (подчеркнем - с виду простого купца), путевые грамоты от великого князя Тверского Михаила Борисовича и от архиепископа Тверского Геннадия. Идет Афанасий не один, с ним идут и другие купцы - всего же у них два корабля. Интересно, что Афанасий нигде не упоминает имен сотоварищей-русичей, и это довольно странно. То ли Афанасий не хотел выдавать имена тех, кто шел вместе с ним с важным поручением, то ли, наоборот, дьяк-переписчик великого князя Московского решил не включать в список купцов-тверичан. Двигаются по Волге, мимо Клязьминского монастыря, проходят Углич и добираются до Костромы, находившейся во владениях московского князя Ивана III. В принципе, отношения между Москвой и Тверью напряженные, но официально война не объявлена, и московский наместник пропускает Афанасия с охранной грамотой далее.

В дороге Афанасий Никитин хотел присоединиться к Василию Папину, послу великого князя Московского в Ширване, но тот уже прошел вниз по реке. Почему же не дождался московский купец тверского, остается загадкой. А что же за товар вез в Ширван Афанасий? Он нигде не упоминает об этом. Историки предполагают, что это могла быть пушнина. В Нижнем Новгороде Афанасию пришлось задержаться на две недели для того, чтобы дождаться посла ширваншаха по имени Хасан-бек, который вез с собой в Ширван 90 кречетов, ловчих птиц - дар от московского князя. Однако такое число охотничьих птиц либо весьма преувеличено, либо было фигурой речи, понятной лишь посвященным. Некоторые историки предполагают, что словом «кречеты» в «Хожении» заменено слово воины, т. е. посол шел с отрядом московских наемников, которые, согласно договору Московского княжества с Ордой, Московия должна была выставлять для помощи ордынским государствам. Ширванский посол садится на больший из двух кораблей, и они идут вниз по реке.

Дальнейший путь героев весьма загадочен. В путевом дневнике Афанасий отмечает, что они благополучно прошли Казань, Орду, Услан, Сарай. Описание этой части бегло и создает впечатление, что плавание по Волге было для русских купцов обыденным делом. Несмотря на то, что они идут в свите посла Ширвана, путь они выбирают окольный - по Ахтубе, стараясь миновать Астрахань. Где-то у самого впадения Волги в Каспий во время одной из стоянок на корабли нападают татары. Ситуация, которая, мягко говоря, не вписывается ни в какие рамки.

Ведь речь идет о нападении на посла другого государства. Впрочем, это нападение, если только оно имело место, свидетельствует против наличия 90 дружинников («кречетов») в свите посла. Что же за загадочные татары напали на посольство, об этом Афанасий или позднейший переписчик умалчивает, но в дальнейшем на пути в Ширван русичам и спутникам Афанасия пришлось еще раз столкнуться с неприятностями. Возле города Тархи (близ нынешней Махачкалы) корабли попали в шторм, а когда меньший из кораблей то ли выбросило на берег, то ли он пристал самостоятельно, все купцы были захвачены в плен. Афанасий в это время находился на посольском корабле.

В Дербенте Афанасий просит Василия Панина и Хасан-бека помочь захваченным в плен близ Тархи. Пленных действительно отпустили на свободу, но товары им не вернули, ведь по закону все выброшенное на берег имущество разбившегося в море корабля принадлежит владельцу берега. Такие отношения Афанасия с послами князя Московского и Ширваншаха еще больше убеждают в том, что был Никитин далеко не простым купцом.

Некоторые из купцов, как сообщает Никитин, попытались вернуться на Русь, другие остались в Ширване. В тексте «Хожения» Афанасий пытается объяснить свои дальнейшие странствования тем, что он взял на Руси товар в долг и теперь, когда товар пропал, его могли за долги сделать холопом. Впрочем, это не вся правда или вообще неправда. В дальнейшем Никитин будет дважды пытаться вернуться на Русь, но по непонятной причине его дважды не пропустят дальше Астрахани. Поэтому в конечном итоге возвращается на Русь Афанасий не по Волге, а по Днепру. Но если бы он брал товары в долг, то долг остался бы таковым и через несколько лет, когда он несколько лет спустя решил вернуться. Некоторое время Афанасий остается в Ширване, вначале в Дербенте, а потом в Баку, «где огонь горит неугасимый». Чем занимался он все это время, неизвестно. Складывается впечатление, что он или ожидал какого-то важного известия из Твери, или же наоборот - скрывался от врагов. Неизвестная нам причина гнала Афанасия дальше, за море - в Ченокур. Здесь он живет полгода, но и отсюда вынужден уехать, месяц он живет в Сари, еще месяц в Амале - и снова дорога, краткий отдых и снова в путь. Вот как он сам рассказывает об этой части своего путешествия: «И прожил я в Чанакуре шесть месяцев, да в Сари жил месяц, в Мазандаранской земле. А оттуда пошел к Амолю и жил тут месяц. А оттуда пошел к Демавенду, а из Демавенда - к Рею. Тут убили шаха Хуссейна, из детей Али, внуков Мухаммеда, и пало на убийц проклятие Мухаммеда - семьдесят городов разрушилось. Из Рея пошел я к Кашану и жил тут месяц, а из Кашана - к Наину, а из Наина к Йезду и тут жил месяц. А из Йезда пошел к Сирджану, а из Сирджана - к Тар ому, домашний скот здесь кормят финиками, по четыре алтына продают батман фиников. А из Тарома пошел к Лару, а из Лара - к Бендеру, то пристань Ормузская. И тут море Индийское, по-персидски дарья Гундустанская; до Ормуза-града отсюда четыре мили идти».

Создается впечатление, что он колесит по Ирану, переходя от одного города к другому, как будто скрывается от кого-то. Да и далеко не все города он перечисляет в своих записках, есть «много еще городов больших», пишет он, в которых он побывал, но даже названия их он не приводит. Интересно, что в «Хожении» он рассказывает о древнем городе Рее, в котором некогда убили Хуссейна, внука Мухаммеда. Вскоре после того город был захвачен и разрушен завоевателями, и ко времени Афанасия от него остались лишь руины. Трудно сказать, скрывался ли Никитин в руинах Рея от неведомых противников или искал там что-то на продажу, но город этот упомянут в его записях особо. Предание о разрушенном городе созвучно его невеселым мыслям о родине - там назревает война между двумя великими княжествами, в это же время войска великого князя Московского громят Вятку и Новгород. И история города Рея переплетается с современностью.

Но вот он в своих странствиях доходит до Ормузского пролива, отделяющего Персидский залив от «Индийского моря». Здесь он впервые из русинов (как он называет себя сам) видит приливы и отливы. Интересно, что именно здесь он встречает христиан и празднует с ними Пасху. Это очень важный факт для историков, потому что из долгих описаний странствий можно сделать однозначный вывод о том, что бродил он по Ирану больше года, но поскольку у него не было возможности совершать пасхальные обряды и даже не было возможности вычислить наступление Пасхи, то он не отмечал этот праздник.

Возможно, что именно в это время Афанасия Никитина начинают посещать мысли о правомерности иных вер. Именно в Ормузе, по его собственным словам, Афанасий начинает вести свой дневник. Но описания его прежних путешествий достаточно подробны, поэтому возникает мысль о том, что в Ормузе (или несколько ранее) он потерял свои прежние записи и теперь здесь, на берегу Персидского залива, перед отплытием в Индию он восстанавливал свои воспоминания.

Вскоре Афанасий на индийском корабле (таве) плывет в Индию. Трудно сказать, была ли Индия непосредственной целью его путешествия или же он попал туда случайно, в поисках богатства. По его собственным словам, он узнал, что в Индии коней не разводят, поэтому они там очень дорогие, и решил отправиться в Индию с жеребцом, которого надеялся там продать. На таве Никитин дошел до североиндийского порта Камбея, «где родится краска и лак» (основные продукты экспорта, кроме пряностей и тканей), а затем отправился в Чаул, расположенный на полуострове Индостан. Индия поразила путешественника. Эта земля была так непохожа на его родные места, буйная зелень и плодородные почвы давали невиданные на его родине урожаи. Люди в Индии - темнокожие, нагие, босые - тоже были другими. Они жили иной жизнью, служили иным богам.

А еще он удивляется разным индийским диковинкам, например боевым слонам: «Бой ведут все больше на слонах, сами в доспехах и кони. Слонам к голове и бивням привязывают большие кованые мечи <…> да облачают слонов в доспехи булатные, да на слонах сделаны башенки, и в тех башенках по двенадцать человек в доспехах, да все с пушками, да со стрелами». И наверняка думал Афанасий: «Эх, да таких бы слонов моему великому князю, он был бы непобедим!» Но привезти даже одного слона на Русь дело невозможное. И далеко, и путь опасен. Лет за 700 до Никитина арабский правитель Гарун ар-Рашид подарил слона королю франков Карлу Великому и того с большими трудностями доставили из Палестины в Аахен. Но то - был дар одного великого правителя другому.

Удивляет путешественника многое: «Зима у них началась с Троицына дня (май-июнь.) Каждый день и ночь - целых четыре месяца - всюду вода да грязь. В эти дни пашут у них и сеют пшеницу, да рис, да горох, да все съестное. Вино у них делают из больших орехов, кози гундустанские называются, а брагу - из татны. Коней тут кормят горохом, да варят кхичри с сахаром да с маслом, да кормят ими коней, а с утра дают шешни. В Индийской земле кони не водятся, в их земле родятся быки да буйволы - на них ездят и товар и иное возят, все делают. <.> Джуннар-град стоит на скале каменной, не укреплен ничем, Богом огражден. И пути на ту гору день, ходят по одному человеку: дорога узка, двоим пройти нельзя. <…> Весна у них началась с Покрова Святой Богородицы (октябрь) <…> По ночам город Бидар охраняет тысяча стражей под начальством куттавала, на конях и в доспехах, да в руках у каждого по факелу <.> В Бидаре по улицам змеи ползают, длиной по две сажени».

Некоторые зарисовки Афанасия забавны и скорее напоминают арабские сказки, впрочем, это не удивительно, многое из того, что Никитин не мог видеть своими глазами, он брал из рассказов арабских купцов: «А еще есть в том Аланде птица гукук, летает ночью, кричит: «кук-кук»; а на чьем доме сядет, там человек умрет, а захочет кто ее убить, она на того огонь изо рта пускает. Мамоны ходят ночью да хватают кур, а живут они на холмах или среди скал. А обезьяны те живут в лесу. Есть у них князь обезьяний, ходит с ратью своей. Если кто обезьян обидит, они жалуются своему князю, и он посылает на обидчика свою рать, и они, к городу придя, дома разрушают и людей убивают. А рать обезьянья, сказывают, очень велика, и язык у них свой <.> У оленей домашних режут пупки - в них мускус родится, а дикие олени пупки роняют по полю и по лесу, но запах они теряют, да и мускус тот не свежий бывает».

Всякий раз, сталкиваясь с иным образом жизни, иной верой и системой ценностей, Афанасий убеждался в том, что жить можно по-разному и что каждая вера по-своему правильна. Он интересуется вопросами веры других народов, что, в общем-то, для православного является почти грехом, ведь истина, с точки зрения православия, содержится лишь в Евангелиях и поучениях отцов Церкви, а все иные религии - от сатаны. Но Афанасий вместе с индусами посещает главный буддийский центр того времени - город Парват, который он называет так: «То их Иерусалим, то же, что для бесермен Мекка». Однако буддийским монахам не удалось заинтересовать Никитина своей верой, да и такое разнообразие вер удивляет и пугает Афанасия: «А разных вер люди друг с другом не пьют, не едят, не женятся». Но вид Парвата поразил воображение Афанасия: «В Парват <…> съезжаются все нагие, только повязка на бедрах, и женщины все нагие, только фата на бедрах, а другие все в фатах, да на шее жемчугу много, да яхонтов, да на руках браслеты и перстни золотые. А внутрь, к бутхане, едут на быках, рога у каждого быка окованы медью, да на шее триста колокольцев и копыта медью подкованы. И быков они называют ачче».

«Расспрашивал я их о вере», - пишет Афанасий Никитин, что уже само по себе удивительно для христианина, который, согласно догматике, должен не научаться «бесовским верованиям», а сам проповедовать слово Иисуса.

Торговые и исторические наблюдения Афанасия очень точны и достоверны, он не только записывает то, что видел своими глазами, но и то, что рассказывали торговцы о других портах от Египта до Дальнего Востока, он указывает, где «родится шелк», где «родятся алмазы», указывает будущим путешественникам, какие опасности могут их ждать в здешних краях, описывает войны в странах, через которые он проходил. Верил ли он в то, что в скором времени русские купцы смогут ходить с торговыми караванами в Индию? Трудно сказать, но сведения, указанные Никитиным, действительно могли бы помочь купцам, которые могли прийти в Индию после него. Афанасий интересуется индийскими товарами и приходит к выводу, что на Руси они не пользовались бы спросом. «Говорили [мне], что много [в Индии] товаров для нас, а [оказалось] для нашей земли нет ничего: все товар белый для бесерменской земли, перец да краска», - печалился Никитин в своем «Хождении». В Бидаре он заносит в дневник: «На торгу продают коней, камку (ткань), шелк и всякий иной товар да рабов черных, а другого товара тут нет. Товар все гундустанский, а съестного только овощи, а для Русской земли товара тут нет».

Не правда ли, загадочный фрагмент? Купец тщательно записывает, что продается в разных городах, делает много полезных заметок для последующих купцов и вдруг рубит сплеча: «Да нет здесь полезных для Руси товаров!» Может быть, таким образом он пытается отпугнуть конкурентов? Вполне возможно, что «Хождение» предназначалось именно для тверских купцов, а всем же остальным тверичане должны были говорить: вот смотрите, сам Афанасий Никитин, первопроходец земли той, написал, что в Индии нет хорошего товара для Руси. Кстати о товарах. Именно из Индии на Русь шли жемчуга и слоновая кость, золото и серебро. Так что лукавит купец Афанасий. Впрочем, возможно и другое объяснение: этот лукавый пассаж - продукт переработки текста дьяками великого князя Московского, мол чего вам, купцам, в Индию ходить, лучше на Руси оставайтесь. Централизация государственной власти, начавшаяся при Иване III Васильевиче и продолжившаяся при его внуке Иване IV, сопровождалась закрытостью внешних границ, дабы никто от воли царской не убежал.

Вдумчивое чтение текста «Хождения» позволяет предположить, что Афанасий Никитин за годы пребывания в мусульманских странах все-таки принял ислам, либо в этот раз, либо позже в Бидаре, когда местный вельможа Малик Хасан Бахри, носивший титул низам-аль-мулька, раскрыв веру Никитина, предложил ему сменить ее на ислам. Современный российский историк Зураб Гаджиев на страницах интернет-журнала «Исламская цивилизация» опубликовал статью, в которой убедительно доказывает, что даже после многочисленных правок православных писцов в тексте «Хожения» сохранилось немало свидетельств принятия ислама Никитиным.

И действительно, Афанасий на страницах «Хождения» показан как человек глубоко религиозный, текст начинается с прославления Иисуса и благословений на путешествие, полученных им от его духовных наставников. В дальнейшем его настороженное отношение к исламу постепенно проходит, он, как мы уже упоминалось, даже приводит в путевом дневнике суннитскую легенду о наказании городу Рее за убийство имама Хуссейна.

В индийском Бидаре Никитин размышляет о судьбах Русской земли. Перечислив преимущества земель, в которых он побывал - Крыма, Грузии, Турции, Молдовы и Подолья, - он молится за Русскую землю, но при этом добавляет: «На этом свете нет страны, подобной ей, хотя эмиры Русской земли несправедливы. Да устроится Русская земля и да будет в ней справедливость!» Вот любопытный момент: Афанасий называет правителей Руси эмирами. Похоже, что во время путешествия он действительно постепенно превращался в арабского купца.

Заканчивается текст «Хожения» пространными исламскими молитвами. Если считать, что последние строки путевого дневника были написаны Афанасием перед смертью, то получается, что в последние часы своей жизни он молится Аллаху как правоверный мусульманин. + Проведя в Индии несколько лет, он решает возвращаться на Русь. Истинные причины этого не совсем понятны. В «Хожении» он утверждает, что это произошло после беседы с одним исламским чиновником, предлагавшим Афанасию сменить веру и обосновывавшим это тем, что Афанасий вдали от родины не соблюдал христианские обряды. Но насколько это соответствовало действительности, неизвестно. Дело в том, что возвращение Афанасия на Русь также окружено загадками, а сам текст «Хожения», без сомнения, подвергался многочисленным правкам.

В отличие от пути в Индию, обратная дорога была короткой и быстрой. В порту Дабхол он садится на корабль, идущий через Эфиопию, Маскат и Ормуз и добирается до Персии. В Персии он останавливается в городах Л ар, Шираз, Йезд, Исфахан, Кум, Тебриз. Далее он приходит в Эрзинджан в Турции, оттуда в Трабзон. Так, пройдя два моря, Каспийское и «Индийское», он добирается до третьего - Черного. В Трабзоне турецкий чиновник принимает Никитина за шпиона и отбирает его товары.

Именно на прибытии в Каффу в 1472 г. обрывается текст «Хожения». Афанасий Никитин сын, тверитин, исчезает из истории. Известно лишь, что зимой 1474/1475 года он умирает или погибает при загадочных обстоятельствах близ Смоленска, буквально в сотне километров от родного города. Предполагают, что все это время он добирался до родной Твери. Два с лишним года. Даже пешим путем это очень медленно. Поэтому есть основания предполагать, что «выпавшие из истории» два года жизни путешественника прошли столь же интенсивно, как и предыдущие.

Несмотря на разногласие среди ученых касательно вероисповедания Никитина, самым удивительным фактом, который выяснился в ходе их споров, стал необычайный для своего времени подход Никитина к религии. Воспитанный в ортодоксальной среде, но веротерпимый купец, приехав в другую страну, смог не только примириться с чужими религиями, но и принять их и извлечь самые главные идеи, содержащиеся как в православии, так и в исламе – монотеистические идеалы добра и любви.

Н. А. Северин

В XV в. Новгород, Тверь, Москва и другие русские города вели оживленную торговлю с далекими восточными соседями. Русские купцы ездили в Царьград, их встречали в Самарканде, бывали они в Крыму, Малой Азии, в странах побережий Каспийского и Черного морей. На юг они возили товары, которыми была богата Русская земля, – льняные полотна, кожу, меха, а привозили шелка, краски, перец, гвоздику, персидское мыло и сахар, индийский жемчуг и драгоценные камни.

Торговцы в те времена были смелыми, отважными людьми, искусными воинами: в пути им встречалось немало опасностей.

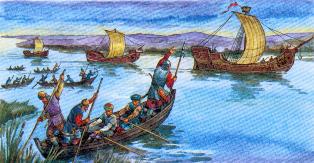

Летом 1466 г. в далекое плавание отправились купцы из Твери для заморской торговли. Они плыли вниз по Волге, к морю Хвалыпскому, как тогда называли Каспийское море.

Город Тверь. Во второй половине XV в. город Тверь был столицей самостоятельного княжества. Его окружала деревянная, обмазанная глиной стена.

В городе было много больших домов и церквей.

(С гравюры XVII в. Из книги Олеария "Описание путешествия в Россию и Персию".)

Главой каравана купцы избрали Афанасия Никитина – человека предприимчивого, бывавшего в далеких поездках и грамотного. Он с первых же дней стал вести дневник.

В то время Волга в нижнем течении еще была занята татарской ордой. И, боясь нападения татар, тверские купцы для безопасности присоединились в Нижнем Новгороде к каравану посла, ездившего в Москву к князю Ивану III от правителя Шемахи – небольшого государства, расположенного на юго-западном побережье Каспийского моря. Вместе с караваном посла по Волге плыли московские купцы и тезики (купцы из Средней Азии), приезжавшие торговать в русские города.

В конце речного путешествия, когда суда были близ Астрахани, на них напал отряд татарского хана Касима.

Во время боя одно судно каравана застряло на рыболовном язу 1 , а другое село на мель. Татары разграбили оба судна и захватили в плен четырех русских. Афанасий Никитин находился на корабле шемаханского посла. Этому судну и еще одному из каравана удалось уйти от нападавших, но весь товар Афанасия Никитина остался на судне, захваченном татарами.

Купцы продолжали плавание по Каспийскому морю. Меньшее судно, на котором плыли шесть москвичей и шесть тверичей, во время бури было выброшено на косу у дагестанского побережья. Жившие там кайтаки разграбили товар, а людей увели в плен.

Афанасий Никитин с десятью русскими купцами благополучно добрался до Дербента. Там он стал хлопотать, чтобы выручить из плена своих товарищей. Лишь год спустя ему удалось добиться их освобождения. Некоторые из освобожденных купцов вернулись на Русь, а Никитин отправился в Баку, а затем дальше, в Персию (Иран). Для заморской торговли еще в Твери он взял товар в долг и боялся возвратиться на родину должником, где его отдали бы под суд.

Пробыв шесть месяцев в приморском городе Чапакуре и несколько месяцев в Сари и Амоли, Афанасий Никитин перебрался в г. Рей, один из самых древних персидских городов. Из Рея по древнему караванному пути Афанасий Никитин пошел на юго-восток Персии. Весной 1469 г. он добрался до торгового города Ормуза, расположенного на небольшом бесплодном и безводном острове в Персидском заливе. В этом порту Персии пересекались торговые пути из Малой Азии, Египта, Индии и Китая.

Город Ормуз в XV в. был крупнейшим портом Азии. Он расположен на маленьком островке Персидского залива.

(Старинная гравюра.)

"Гурмыз 2 ... есть пристанище великое, всего света люди в нем бывают и всяки товар в нем есть, что на всем свете родится, то в Гурмызе есть все..." – писал в дневнике Никитин.

Никитин, знакомясь с торговлей, пробыл в Ормузе месяц. Он узнал, что отсюда вывозят в Индию лошадей, которые там очень дорого ценятся. Купив хорошего коня, Никитин поплыл с ним на корабле в Индию.

Полтора месяца продолжалось это плавание. Высадился Афанасий Никитин в индийском порту Чаул – гавани на Малабарском побережье, к югу от Бомбея.

В Индии Афанасий Никитин увидел и узнал многое потому, что индийцы относились к нему с доверием. (Гравюра А. Д. Гончарова.)

Многому удивлялся русский путешественник, осматривая город: "...и тут есть индейская страна, и люди ходять наги все, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу плетены... А детей у них много, а мужы и жены все черны", – записал Никитин в дневник.

Да и сам русский возбуждал всеобщее внимание. В его записях можно прочесть так строки: "...яз хожу куды, ино за мною людей много, дивятся белому человеку..."

Из Чаула Афанасий Никитин отправился в глубь Индии. Хотя у него и был конь, он берег его и шел пешком. Коня он хотел продать как можно дороже.

В г. Джунейре, который, по описанию Никитина, стоял на высокой горе и представлял неприступную крепость, с ним случилась беда. Джунейрский хан отобрал коня и обещал возвратить его лишь при условии, если Никитин примет мусульманскую веру.

В то время для русского человека принять чужую веру означало отречься от Роднны. Никитин отказался подчиниться хану и едва не поплатился за это жизнью. Спасло его заступничество знакомого перса – хоросанца ходжи 3 Мухаммеда. Удалось выручить и коня. Рассказывая подробно в дневнике об этом случае, Никитин не забыл сделать запись о климате в Джунейре, где в течение четырех месяцев идут дожди; сделал он заметки и о земледелии, товарах и вере жителей.

Как только после долгого периода дождей просохли дороги, Никитин отправился в дальнейшее путешествие по Индии.

Коня он с выгодой продал в г. Бидаре.

В этом городе Никитин прожил четыре месяца. Русский человек, уважая и ценя обычаи страны, очень близко познакомился со многими индийскими семьями. Он рассказал им откровенно, что он не мусульманин и не Хозе Исуф Хоросани, как его здесь называют, а христианин, и зовут его "Офонасий" (Афанасий). Отнесясь к нему с доверием, индийцы знакомили русского друга со своей жизнью и обычаями.

В дневнике путешественника несколько страниц посвящено Бидару. Наряду с рассказом о жизни простых людей Никитин описывал пышные выезды султана на прогулку, которого сопровождали 10 тыс. конников и 50 тыс. пеших воинов. В этом шествии участвовали сотни трубачей и барабанщиков, 200 слонов, наряженных в золотые доспехи, 300 коней, запряженных в золоченые кареты.

Во дворце султана, рассказывает далее Никитин, семь ворот, и у каждых ворот – по 100 сторожей и 100 писцов. Всех, кто войдет и кто выйдет, записывают, а иностранцев во дворец и вовсе не впускают.

Встреча победителя.

Встреча победителя.

(Индийская миниатюра XVII в.)

Наблюдая разные стороны жизни индийского народа, Никитин подчеркивал в дневнике социальное неравенство людей.

Из Бидара Никитин со своими друзьями-индийцами отправился в священный г. Парват на праздник "ночь бога Шивы".

Русский путешественник очень точно и интересно описал этот праздник, на котором собиралось до 100 тыс. человек.

Говоря о пище народа, Никитин отмечает, что индийцы не едят мяса, и объясняет, что это делается по религиозным убеждениям: "...индияне же вола зовут отцом, а корову матерью".

Находясь на чужой земле, Никитин подмечал, что многое там непохоже на его родину: тепло бывает "с покрова дня", а прохладно здесь "с троицына дня" 4 . Наблюдая звездное небо, Никитин отмечал, что и звезды в Индии расположены по-другому.

Все чаще и чаще Афанасий Никитин переносился мечтой на Русь, которая была для него прекраснее всех стран. "В сем мире нет подобной ей земли, хотя бояре Русской земли не добры.

Да устроится Русская земля", – находим мы в дневнике путешественника проникнутые патриотизмом слова о родной земле.

Никитин покинул Бидар и отправился на побережье Индийского океана, в порт Дабул.

Карта путешествия Афанасия Никитина.

После трехлетнего пребывания в Индии из Дабула Афанасий Никитин отправился на родину. Он снова поплыл в знакомый ему Ормуз.

Бурное море больше месяца трепало небольшое судно и занесло его к берегам Африки. Береговые жители хотели разграбить судно, но купцам удалось откупиться подарками.

Затем судно направилось к берегам Аравии, в порт Маскат, а оттуда – в Ормуз. Примкнув к каравану купцов, Афанасий Никитин добрался до турецкого города Трапезунда, на побережье Черного моря.

Впереди было последнее – третье море. После благополучного плавания корабль вошел в Балаклавскую бухту, а затем направился в большой торговый порт Кафу – так в старину называли г. Феодосию.

Здесь часто бывали русские купцы. Никитин встретился с земляками и с ними отправился в родные места.

Но отважному путешественнику не пришлось вернуться домой. Вблизи Смоленска Никитин умер в 1472 г.

Спутники Никитина доставили его записи в Москву и передали главному дьяку Ивана III Василию Мамыреву.

"Хождение за три моря" было высоко оценено современниками. Да иначе и быть не могло.

Отрывок из "Хождения за три моря Афанасия Никитина". В переводе это значит: "Написал я грешное свое хождение за три моря:

первое море Дербентское – море Хвалынское, второе море Индийское – море Индостанское, третье море Черное – море Стамбульское".

Отрывок из "Хождения за три моря Афанасия Никитина". В переводе это значит: "Написал я грешное свое хождение за три моря:

первое море Дербентское – море Хвалынское, второе море Индийское – море Индостанское, третье море Черное – море Стамбульское".

Индия, которую русские люди знали по сказаниям и былинам как страну, где небо сходится с землей, где много сказочных богатств, фантастических зверей и птиц, великанов и карликов, была впервые пройдена русским путешественником и правдиво описана им.

В дневнике содержались разнообразные сведения о караванных и морских путях Персии и Индии, о городах, хозяйстве, торговле, обычаях, верованиях и нравах населяющих эти страны народов.

Записки Афанасия Никитина были лучшим для своего времени описанием Индии.

...Прошли столетия. Дневник Афанасии Никитина затерялся. Только в 19 веке известный историк и писатель Карамзин в рукописях Троице-Сергиевской лавры нашел переписанный в летопись (Троицкий список) дневник Никитина "Хождение за три моря". Впоследствии было обнаружено еще шесть разных списков, но подлинник до сих пор не найден.

На берегу русской реки Волги, в г. Тверь, в 1955 г. был открыт памятник Афанасию Никитину. Он напоминает нам о первом русском землепроходце в Индию и о нерушимой дружбе нашего народа с великим индийским народом. Об этом говорят и слова, высеченные на пьедестале памятника:

"Отважному

русскому путешественнику "

Афанасию Никитину

в память о том, что он в 1469–1472 годах с дружественной целью посетил Индию".

_____________

1 Яз (ез) – забор, плетень из прутьев, устраиваемый рыбаками на реках для ловли рыбы.

2 Так Никитин называл Ормуз.

3 Ходжа по-персидски значит "господин".

4 "покров день" – осенью, а "троицын день" – весной.

Эпоха Великих географических открытий - чрезвычайно важная веха в истории человечества. Конечно, народы Южной и Северной Америки вряд ли согласятся с этим утверждением, но для нашей цивилизации в целом значение тех исследований огромно. Имена отважных капитанов славной эпохи навеки запечатлены в исторических документах, а потому их сегодня знает каждый школьник.

Но далеко не все могут перечислить истинные достижения этих великих людей. Не каждый, к примеру, ответит на вопрос о том, что открыл Васко да Гама. Это мы и рассмотрим в статье.

Основные вехи биографии

Ва́ско да Га́ма (1460-1524) - всемирно известный португальский мореплаватель, чья жизнь пришлась как раз на эпоху Великих открытий. Известен тем, что первым в истории проложил морской путь в Индию. В свое время даже занимал высокий пост Индии. Словом, биография Васко да Гама богата выдающимися событиями.

Многие историки подчеркивают, что первооткрывателем в строгом понимании этого слова он не был (в отличие от того же Магеллана). В то время как пришлось в поте лица убеждать сильных мира сего в необходимости организации экспедиции, Васко да Гама подобными вопросами не занимался. Объясняется это тем, что монарх попросту назначил его «открывателем морского пути в Индию».

Мореходу здорово повезло и с организаций похода: его и команду снабдили всем самым лучшим, прекрасно понимая важность всего мероприятия.

Как же начиналась биография Васко да Гама? О матери его много не известно, но отец принадлежал к древнему и состоятельному рыцарскому сословию. У будущего покорителя океанов было пятеро братьев и сестра.

Судя по «да» в его имени, его род точно принадлежал к высшему дворянскому сословию. Как утверждают португальские историки, один из предков Васко да Гама (биография путешественника это подтверждает) в свое время отличился в битве с маврами, за что ему и было пожаловано рыцарское звание.

Где же будущий первооткрыватель морского пути в Индию получал образование? Увы, здесь приходится судить только по косвенным следам. Более-менее достоверно известно лишь то, что математику и навигацию юный Васко да Гама постигал в Эворе. Учитывая, что сведения сохранились только об этих науках, можно предполагать, до чего португальцы уважали людей, которые были способны прокладывать курс и обращаться с секстантом.

Следует заметить, что у португальских дворян не было особенного выбора в вопросах, касающихся рода их занятий. Если человек принадлежал к дворянскому сословию, да еще и был рыцарем, то путь его - исключительно воинское дело. Учитывая, что более-менее серьезных сухопутных войн Португалия ни с кем не вела, но активно осваивала земли за океаном, практически все дворяне становились морскими офицерами.

Не избежал той же стези и молодой Васко да Гама: биография (открытия в том числе) его наглядно показывает, что более талантливых капитанов у Португалии в то время фактически не было.

Жизнь Васко да Гама до его путешествия в Индию

В далеком 1492 году некие французские корсары сумели перехватить богатый груз, шедший в Португалию. Монарх сей славной страны не стерпел такого нахальства, а потому поручил одному молодому дворянину пройтись с карательным рейдом вдоль берега, захватывая все суда французов, найденные в том районе. Порученец выполнил задание настолько быстро и эффективно, что разбойникам пришлось все вернуть. Как вы уже догадались, этим смелым рыцарем и был Васко да Гама. За свою решительность и храбрость он быстро приблизился к королевскому двору.

В 1495 году на трон Португалии взошел Мануэл I, который не только с удвоенным рвением продолжил дело морской экспансии уже известных земель, но и всерьез задумался об открытии мореходного пути в Индию. Первоначально предводителем эскадры был назначен Бартоломео Диаш. Но король понимал, что в экспедиции понадобятся таланты не только мореходного, но и сугубо военного толка. А потому на это место был назначен наш герой. Так что открыл Васко да Гама в дальнейшем?

О морском пути в Индию

Следует заметить, что предшественник деятельного монарха к тому времени уже успел попытать счастья в деле поиска сухопутного маршрута. Сделать это было непросто, так как вся северная часть Африки находилась в руках у вышеупомянутых мавров. Только лишь пройдя южнее Сахары, можно было выйти на искомый путь.

В 1487 году в поход отправилась серьезная экспедиция. Руководили ею опытные офицеры - Перу да Ковильяна и Афонсу ди Пайву. Первому удалось достичь желаемой Индии и передать на родину сообщение о возможности такого перехода. Уже в 1488 году проводит подробнейшее исследование южной оконечности Черного Континента. Казалось, что у Жуана II вот-вот будет сильнейший козырь на руках - путь в Индию гарантировал бы постоянный приток богатств. Так почему же Васко да Гама и открытие морского пути в Индию стали столь важной вехой в истории как Португалии, так и всей человеческой цивилизации?

Судьбе было угодно иное: у короля умирает единственный наследник, а потому он практически полностью отстраняется от занятий политикой. Впрочем, сделать он успел немало: так, для сопровождения экспедиции была выстроена целая эскадра первоклассных морских судов, чье проектирование в свое время возложили на небезызвестного Бартоломео Диаша.

Когда монарх скончался в 1495 году, Мануэл I - его преемник - сперва меньше всего думал об Индии. Но международная политическая обстановка сложилась таким образом, что без этого вскоре стало нельзя. Быстрая подготовка к великому походу продолжилась.

Снаряжение первой экспедиции

На каких кораблях провел свое путешествие Васко да Гама? Во главе эскадры встал «Сан-Габриэл». Аналогичный по классу корабль, «Сан-Рафаэл», перешел под командование Паулу - брата Васко да Гамы. Оба парусника относились к так называемому классу нао. Это были весьма крупные суда, водоизмещение которых достигало 120-150 тонн. За счет широких прямоугольных парусов они могли развивать приличную скорость, но были достаточно неповоротливы, а мореходы не слишком любили использовать их для длительных переходов без привязки к берегу.

Противоположностью флагману стала «Берриу». Судно это - верткая маневренная каравелла. Оно было оснащено косыми парусами, командовал им Николау Коэльо. Наконец, в состав эскадры входил некий транспортник, ни названия, ни прочих сведений о котором не сохранилось.

О навигации

Неудивительно, что при таком внимании к организации экспедиции для ее оснащения выделялись лучшие навигационные приборы того времени. Обер-штурманом стал Перу Аленкер. Сей выдающийся мореход уже успел прекрасно себя зарекомендовать в походе с Диашем (о котором мы говорили выше). Кроме основного офицерского состава на борту были священник, писарь и астроном. Позаботились и о нескольких переводчиках, которые помогли при общении с туземцами. По мнению некоторых историков, численность экипажа достигала 170 человек.

Человеколюбивая традиция

В те времена существовала одна любопытная традиция. На борт при подобных походах брали осужденных преступников. Разумеется, делали это не ради того, чтобы познакомить арестантов с красотами заморских земель. Их использовали в качестве разведчиков, десанта и в прочих ситуациях, когда не хотелось рисковать жизнями штатного экипажа. Впрочем, для самих узников был и «свет в конце туннеля». Каким бы тяжелым ни было прегрешение, которое человек совершил на воле, он получал свободу в конце плавания. Если доживал, разумеется.

Вопросы питания

Помните, мы упоминали о некоем транспортном судне? Включать его в составы экспедиций стали со времен Диаша, когда подобный подход к делу доказал высочайшую эффективность. На складском судне хранился огромный запас провизии, формы, запасного такелажа, инструментов. Рацион команды изобилием не блистал: каши, солонина, сухари. Кроме того, в стандартную пайку входил небольшой объем вина. Зелень и фрукты, рыба и свежее мясо добывались силами самих матросов на стоянках.

Все матросы и офицеры получали неплохое жалованье (за исключением «штрафбата»). Ради романтики морских странствий в походы никто не ходил. Впрочем, путешествие Васко да Гама являлось сугубо коммерческим мероприятием, так что удивляться точно не приходится.

Чем были вооружены корабли эскадры?

К тому времени вооружение на кораблях уже далеко ушло от тех примитивных мортир, которые повсеместно встречались в начале эпохи. Каждый из «нао» имел не менее 20 орудий, а каравелла была вооружена двенадцатью пушками. Личное оружие команды напоминало испанское: те же кирасы и алебарды, кортики и шпаги. Имелось также несколько мушкетов и пистолей. Качество и распространенность личного огнестрельного оружия были так малы, что серьезного влияния на исход схватки оно обычно не оказывало.

8 июля 1497 эскадра с великими почестями отчалила от порта Лиссабона. В путь отправился той эпохи - Васко да Гама. Открытие Индии (точнее, морского пути туда) было не за горами!

Начало похода

Процесс проходил в штатном режиме: корабли плыли вдоль Съерра-Леоне. Воспользовавшись добрым советом Диаша, экспедиция сильно отклонилась к западу от намеченного курса, дабы избежать сильнейшего встречного ветра. Сам он, к слову сказать, к этому времени уже отошел от армады на отдельном корабле, направляясь к крепости Сан-Жоржи-да-Мина. Там Диаш заступил на должность коменданта.

Тем временем, наша эскадра уже сделала впечатляющий крюк в атлантическом океане, после чего португальцы вновь увидели берега Черного Континента. 4 ноября 1497 произошел знаменательный спуск якоря в бухте, которая сразу же получила имя Святой Елены. Команды судов получили приказ для долговременной стоянки, так как корабли все же сильно потрепало в открытом океане, но выполнить все работы не получилось. По пути все же удалось отыскать несколько клочков суши, на которых подлатали отчаянно текущие корабли. Вот как Васко да Гама открыл

Местное население оказалось крайне враждебно настроенным. Впрочем, учитывая количество работорговцев в тех местах, ничего удивительного в этом не было. Сам Васко да Гама получил в одной из стычек стрелу в ногу, после чего эскадра двинулась дальше.

Но главные испытания были еще впереди. С огромным трудом обогнув Мыс Бурь (Доброй Надежды), флотилия бросила якоря в бухте Моссел Бей. Неповоротливое грузовое судно непогода потрепала так сильно, что пришлось его сжечь. К счастью, местные туземцы оказались куда добрее к путникам, а потому удалось не только без помех произвести ремонт кораблей, но и пополнить запасы воды и провианта. Дальнейший путь лежал на северо-восток.

Арабское коварство

16 декабря 1497 года моряки увидели последний памятный столб, который оставила экспедиция Диаша еще в 1488 году. Все сочли это за доброе предзнаменование, причем предчувствия оправдались: целый месяц плавание шло без задержек и происшествий. Во многом это объясняется тем, что корабли экспедиции проплывали вдоль вполне цивилизованных берегов.

Дело в том, что восточный берег Африки с давних пор был арабской вотчиной, а уж они-то, в отличие от полудиких племен западного побережья, прекрасно знали европейцев. Во многом из-за этого и прошла довольно мирно (для тех лет) экспедиция Васко да Гама. Морской путь в Индию отнял жизни многих моряков, но погибли они из-за некачественного питания и инфекционных болезней.

Несмотря на Крестовые походы, отношение к ним было вполне приемлемым, но без сложностей все же не обходилось.

Так, в Мозамбике начались трения с местной администрацией. И дело было вовсе не в религии, которой весьма циничные арабы вообще уделяли мало внимания, а в том, что местные купцы заподозрили в португальцах конкурентов. Васко да Гама в долгу не остался, слегка обстреляв негостеприимные берега.

В портах Момбаса и Малинди экспедицию встретили не в пример лучше. Как ни странно, но местный шейх приветствовал их как лучших друзей. Впрочем, у него были свои причины: польщенные португальцы легко подписали союзнический договор против некоторых общих врагов. В Малинди экспедиция наконец-то встретила индийских купцов. Огромных трудов и немалых денег обошлась процедура поиска надежного лоцмана. 20 мая 1498 корабли флотилии наконец-то достигли берегов Индостана.

Сперва Васко посетил город Каликут (нынешний Кожикоде). Градоначальник встретил гостей очень торжественно. Но и тут мусульманские купцы начали вновь вставлять им палки в колеса. Отношения с градоначальником резко ухудшились, торговля шла плохо. Впрочем, удалось наторговать немало драгоценных камней и специй. По старой традиции, Васко да Гама отплатил неблагодарным горожанам, всадив в городские стены несколько ядер и захватив пару-тройку ценных заложников. В Гоа португальцы попытались основать купеческую факторию, но и здесь их постигла неудача.

Морской путь к берегам Индии - вот что открыл Васко да Гама!

Обратный путь

Пришлось разворачиваться и плыть домой. Впрочем, жаловаться было грех: местность разведана, торговые отношения, пусть и плохо, налажены. Впоследствии это оказалось важным фактором установления владычества португальцев в тех краях, чему немало способствовал сам Васко да Гама. Великие путешественники тех лет нередко становились талантливыми политиками и военачальниками, так что ничего поразительного в данном факте его биографии нет.

Но это было впереди, а пока мореплавателям предстоял длинный и опасный обратный путь. Их донимали (как мало изменилась с тех пор обстановка в том районе), страшная жара и пищевые инфекции. Второго января 1499 город Могадишо был «для профилактики» обстрелян из пушек, после чего эскадра взяла курс на Малинди.

Отдых

7 января 1499 они достигли уже знакомого города, в котором наконец-то смогли отдохнуть от опостылевшего моря и корабельной тесноты. И на сей раз шейх предоставил прекрасную еду и апартаменты, а потому всего за пять дней команда изрядно приободрилась.

Путь продолжался, но не без потерь: 13 января около Момбасы из-за сильной течи снова пришлось распрощаться с одним из судов. К середине апреля сильно поредевшая флотилия все же смогла достичь Зелёного мыса. Дом был уже рядом. Чтобы приободрить членов семей и короля, вперед выслали корабль, который должен был первым доставить весть об удачном завершении экспедиции. В то же время брат Васко, Паулу, серьезно заболел, а потому сам капитан задержался.

И только в конце августа (или уже в сентябре) 1499 года остатки армады гордо пришвартовались в порту Лиссабона. Вот что открыл Васко да Гама. Марко Поло и прочие великие мореходы прошлых лет могли бы с полным правом гордиться делами своего коллеги!

Возвращение и награда

К родным берегам пришли только два судна и 55 человек экипажа. Но с финансовой точки зрения успех был просто феноменальный: выручка от торговли с арабами и индусами в 60 раз (!) превысила все затраты на организацию самой экспедиции. Неудивительно, что имя Васко да Гама и открытие морского пути в Индию стали синонимами на долгие годы вперед!

Мануэл I был в восторге. Васко получил высокий титул дона, немалую пенсию и огромный земельный надел. Учитывая, что Васко да Гама открыл путь в Индию, которая издревле славилась своими богатствами, такие почести легко объяснимы. Кроме того, наш герой стал приближенным советником короля, так что все тяготы не были напрасны. В Индию он отправится еще не раз, отстаивая интересы родной земли на дальних берегах.

В конце 1524 года Васко да Гама скончался, уйдя из жизни на индийской земле. Он все же сумел основать факторию на Гоа, которая оставалась под протекторатом Португалии вплоть до середины 20-го века. Соотечественники и по сей день высоко чтут память о легендарном мореплавателе, а открытия и жизнь Васко да Гама изучают в школах. В его честь назван мост в Лиссабоне, а уж количество посвященных ему произведений искусства и вовсе не поддается исчислению.

Мы рассмотрели, что открыл Васко да Гама. Надеемся, представленная выше информация будет вам полезна.

Крым. Афанасий Никитин («открыл» Индию за 30 лет до знаменитого португальца Васко да Гама)

Памятник Афанасию Никитину установлен в Феодосии на территории Старого города, напротив Иверской церкви. История создания памятника насчитывает 21 год, с тех пор как в газете «Крымский комсомолец» Владимир Казарин и Василий Ена опубликовали статью «Хожение» длиною в шесть лет», в которой обратились к феодосийцам и всем крымчанам с призывом увековечить память великого русского землепроходца Афанасия Никитина в Кафе (Феодосии).

Тогда в Твери на берегу Волги был установлен монументальный памятник Афанасию Никитину, отправляющемуся в свое беспримерное «хожение».

Тверская земля увековечила подвиг своего земляка, отправившегося в свое знаменитое путешествие. Но ведь закончилось оно на крымской земле. Однако дорога к памятнику оказалась тоже длинной, как и легендарное путешествие тверского купца Афанасия Никитина. Проект памятника постоянно сталкивался с препонами. Сначала перестройка и крушение СССР остановили проект, потом голодные 90-е годы не способствовали его осуществлению. Но несмотря ни на что памятник все равно состоялся.

Путешествие тверского купца Афанасия Никитина устанавливает приоритет русских землепроходцев, которые «открыли» Индию за 30 лет до знаменитого португальца Васко да Гама. Европа именно ему отдает первенство в открытии этих новых земель. Слава Богу, что Афанасий Никитин написал свои записки – и его соотечественникам есть чем доказать первенство русского путешественника.

Первым морем на пути землепроходца был Каспий (море Хвалынское), вторым – Индийский океан, который он пересек дважды, третьим было море Черное. «Прендох же три моря: первое море Хвалынское, второе море Индийское, третье море Черное».

Масштаб путешествия Афанасия Никитина поражает воображение. Тверь, Кострома, Нижний Новгород, Астрахань, Дербент, потом два года в Иране, Персидский залив, Аравийский полуостров, наконец, Индия, по городам которой он путешествовал более трех лет.

На обратном пути – Индийский океан (плавание длилось более трех месяцев), Эфиопия, берега Аравии, Ормуз, снова Иран, потом малая Азия и Армянское нагорье, южные берега Черного моря. По подсчетам географов путешественник преодолел более 25 000 километров.

В 1474 году, возвращаясь из шестилетнего путешествия в Индию на родину, он пишет об этом так: «Божией милостью дошел я до третьего моря – Черного, что по-персидски Дарья Стамбульская. С попутным ветром шли морем десять дней и дошли до Воны1, и тут втретил нас сильный ветер северный и погнал корабль назад к Трабзону. Из-за ветра сильного, встречного стояли мы пятнадцать дней в Платане2. Из Платаны выходили в море… дважды, но ветер дул нам навстречу злой, не давал по морю идти. Море перешли, да занес нас ветер к самой Балыкее (совр. Балаклава). И оттуда пошли в Токорзофу (совр. Гурзуф) и стояли мы тут пять дней. Божиею милостью пришел я в Каффу, за девять дней до Филиппова заговенья…»

Именно запись о прибытии в Каффу позволяет точно датировать завершение путешествия. Филиппово заговенье (преддверие Филиппова, иначе – Рождественского поста) относится к числу непреходящих церковных дат, то есть оно празднуется в строго определенный день: 14 ноября. «Девять дней до Филиппова заговенья» по старому стилю 5 ноября 1474 г., что после исчисления разницы применительно к XV веку приходится на 14 ноября.

Путешественнику тогда повезло. В Крыму он оказался почти на родине. В городе располагалось русское торговое подворье, было много русских купцов. Готовился в путь на Русь едва ли не последний русский торговый караван. Он покинул Каффу весной 1475 года. В ожидании пути домой Афанасий Никитин провел в Каффе более четырех месяцев: позднюю осень, зиму и начало весны 1475 года. Здесь, в Каффе, у него было время для осмотра окрестностей и занятий своими мыслями и записками, накопившимися за долгие годы путешествия.

Нет сомнения в том, что окончательный текст «Хожения…» был обработан - если даже не написан полностью – именно в Крыму, в Кафе. Только в Крыму Афанасий Никитин мог написать фразу: «Записал я здесь про свое грешное хожение за три моря», так как третьим морем на его пути было Черное. Многолетняя дорога, полная опасностей, не располагала к подробным записям. Да и вряд ли большая рукопись могла сохраниться до прибытия в Крым: слишком часто путешественника обирали и обыскивали. Тем более что любая тетрадь, да еще заполненная иностранным письмом, могла бы только вызвать подозрения, что купец-путешественник если не шпион, то тайный посланник. Скорее всего, по прибытию в Каффу у Афанасия Никитина с собой были лишь краткие заметки для памяти.

Поэтому почти наверняка можно утверждать, что средневековая Кафа фактически является родиной всемирно известного теперь географического шедевра – книги Афанасия Никитина «Хожение за три моря».

Караван, увозивший путешественника и его рукопись, покинул город своевременно: 31 мая 1475 года крепость в Кафе осадили турецкие войска. В те дни Афанасий Никитин и его сочинение уже были на пути к родным тверским местам, куда, правда, путешественнику не суждено было добраться. Как гласит летопись, «умер, до Смоленска не дойдя». Записи - «тетрати» - Афанасия Никитина московские купцы Гридя Жук и Степан Дмитриев доставили в столицу дьяку великого князя Василию Мамыреву.

Василий Мамырев скончался в 1490 году в Троице-Сергиевом монастыре, в стрости приняв монашеский постриг. В начале XIX века Н.М.Карамзин, собирая материалы для «Истории государства Российского», обнаружил в библиотеке монастыря ранее неизвестный рукописный сборник с пожелтевшими страницами.

Позже он писал: «Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших описаний европейских путешествий в Индию принадлежит России Иоаннова века… В то время как Васко де Гама единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин уже путешествовал по берегу Малабара».

Нет сомнений, что Афанасий Никитин знал по рассказам своих друзей из числа купцов о той дороге, по которой он шел в Индию. Великая заслуга тверского купца-путешественника состоит в том, что он оставил путевые записки и потому не канул в Лету, как его предшественники. Его «тетрати» – памятник всем его современникам, их воле, упорству и скромности.

С той поры, как было совершено знаменитое путешествие, прошло более пяти веков. Одна из улиц современной Феодосии названа именем Афанасия Никитина. Памятник великому путешественнику был установлен в июле 2008 года. На памятнике надпись:

Афанасию Никитину

купцу-путешественнику

автору

«Хожения за три моря»

приидохшему в Кафу

в лета 1474 ноября 5 дня

Автономная личность и сознание Разделение сознания

Автономная личность и сознание Разделение сознания В оксфорде доказали существование параллельных миров

В оксфорде доказали существование параллельных миров Тире в сложном предложении

Тире в сложном предложении