Кто такой томас мор. Конфликт с королём. Арест и казнь

Одним из тех, кто оставил след в истории школы и педагогики Возрождения был Томас Мор, английский гуманист, государственный деятель и писатель. Выходец из семьи лондонского юриста, он получил великолепное образование. Отличался редкой начитанностью, особенно его, привлекали греческие и латинские авторы.

Благодаря уму, честности и неподкупности Томас Мор стал сначала главой английского парламента, а потом лорд-канцлером Англии - фактически вторым человеком в стране после короля. Король Генрих VIII осыпал Мора милостями и высоко ценил его.

Но когда Генрих VIII, вопреки закону, развелся с законной женой и женился на Анне Болейн, а потом объявил себя главой Английской церкви, Томас Мор, будучи католиком и отстаивая идею единства христианского мира, отказался присягнуть королю как новому главе англиканской церкви. Томас Мор считал, что все равны перед законом, и даже король не вправе нарушать его. По требованию короля Томас Мор был обвинен в государственной измене и отдан под суд. Он не отрекся от своих убеждений и был казнен в Тауэре.

Главным творением Томаса Мора, обессмертившим своего создателя, стала его «Золотая книга о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» (1516). В переводе с греческого «топос» - «место», «у» отрицание «нет». То есть место, которого нет. Слово «утопия» вошло в употребление во многие языки и означает неосуществимую мечту, фантазию.

В этом романе описана несуществующая страна, в которой нет частной собственности, введено равенство потребления, существует совместное владение всеми благами, а производительный труд обязателен для всех членов общества. Наиболее тягостные и принудительные работы выполняют рабы и преступники, которых освободили от смертной казни. Политический строй Утопии основан на принципах старшинства и выборности.

Эта книга написана в форме диалога, в котором принимаются и отвергаются официальные политические воззрения. В первой части работы дается критика английского политического устройства, во второй описывается жизнь на вымышленном острове.

В своем произведении Мор придавал большое значение вопросам воспитания. Английский мыслитель полагал, что детям, независимо от пола и социального происхождения, необходимо давать равное общественное воспитание и первоначальное обучение. Преподавание должно вестись на родном языке, а основными школьными предметами являлись: чтение, письмо, арифметика, геометрия, астрономия, музыка, диалектика и естествознание. В обучении должны широко применяться наглядные пособия.

Система физического воспитания была заимствована Мором из Древней Греции, целью которой было развитие сильного и красивого тела путем гимнастики и военных упражнений.

Мор уделял большое внимание подготовке молодого поколения к трудовой деятельности. Он одним из первых высказал мысль о соединении теоретического образования с трудом. Основой трудового воспитания было земледелие, которое изучалось в школах теоретически, а на полях - практически. Кроме земледелия, каждый «утопиец» обязан был обучиться, по крайней мере, одному ремеслу еще в детском возрасте.

Умственный труд, считался одним из величайших благ и наслаждений. Наукой должны заниматься, по мнению Мора, наиболее одаренные, освобожденные от физического труда. В свободное время «утопийцы», как взрослые, так и дети, должны заниматься своим самообразованием, посещая музеи и библиотеки. Совершенствуясь и самообразовываясь, даже самые простые граждане, по мнению Мора, могли быть переведены в число ученых.

Педагогические идеи Томаса Мора имели большое значение в развитии педагогической мысли. Он провозгласил принцип всеобщего обучения, равного образования мужчин и женщин, выдвинул мысль о широкой организации самообразования, просвещения взрослых, требовал обучения на родном языке, на метил широкий круг учебных предметов, в центре которого стоит естествознание.

Томас Мор (1478-1535). Его жизнь и общественная деятельность Яковенко Валентин

Глава IV. Литературные произведения Томаса Мора. «Утопия»

Литературные произведения. – Появление и успех «Утопии». – Сатира ли это? – Содержание «Утопии»

Вековая литературная слава Томаса Мора держится исключительно на его «Утопии». Из других его произведений мы лишь укажем на «Историю Ричарда III», биографию Пико делла Мирандола, полемику с Бриксиусом в защиту Эразма и затем на некоторые сочинения религиозного характера, но о них речь ниже. В настоящей главе мы будем говорить лишь об «Утопии», или, вернее, просто изложим содержание ее, так как мы не можем по разным обстоятельствам подвергнуть ее здесь критическому разбору.

«Утопия» появилась в 1516 году на латинском языке в Лувене; ее восприемником был Эразм Роттердамский, написавший предисловие, переполненное похвалами автору и сочинению. Успех «Утопии» на первых же порах был громадный; одних латинских изданий она выдержала в XVI и XVII веках десять и затем, само собой разумеется, была переведена на все главнейшие европейские языки. Мор занял первенствующее положение среди гуманистов, что, конечно, не могло не радовать его; но он был далек от всякого тщеславия, и если этот необычайный успех и имел на него лично влияние, то разве только то, что подвинул на решение служить королю Генриху VIII.

«Утопия» распадается на две части: критическую и положительную; но нельзя сказать, чтобы каждая из них была строго выдержана в своем роде: в критической вы встречаете положительные указания, например на общность имущества, а в положительной – критику современного строя, например заключительные слова. Написаны части «Утопии» были в обратном порядке: сначала вторая, урывками, между делом, а потом первая – сразу. Изложение положительной части во всяком учении дается, конечно, гораздо труднее, требует больших умственных ресурсов, большего напряжения умственных способностей, больше времени. Отрывочность работы имела свои неблагоприятные последствия для «Утопии»: некоторые вопросы разработаны недостаточно ясно и изложены сбивчиво, как, например, вопрос о власти и в частности о государе.

Затем необходимо еще сказать хотя бы несколько слов о том, что такое «Утопия» по существу, в своем целом, – картина ли идеального общественного устройства, как его понимал Мор, или сатира на общественную и государственную жизнь того времени. Многие писатели склоняются к последнему мнению: их шокирует идеальное общежитие, обрисованное Мором. Но на этом не стоит останавливаться: мало ли что может людей шокировать. Вопрос: кого шокирует? Человека, привыкшего потакать своим «вкусам», каковы бы ни были эти вкусы, шокируют всякие ограничения, налагаемые во имя идеальных требований. Человек, проникнутый буржуазными принципами, как бы тонко и возвышенно он ни понимал их, не может, конечно, сочувствовать моровскому общежитию, и если он при этом по своей буржуазной деликатности не решается назвать «Утопию» в ее существенной части белибердой и фантасмагорией (я не говорю о частностях), то он начинает толковать о сатире. Удивительная сатира, в которой нет ничего сатирического, кроме некоторых второстепенных эпизодов! Сатира исходит из существующего порядка вещей: она берет факт или принцип, подлежащий осмеянию, и, делая над ним всякого рода постройки, поражая неожиданными выводами, доводя до абсурда или углубляясь внутрь и анализируя, ниспровергает его с пьедестала. Так ли поступает Мор? Нет, он делает нечто совершенно противоположное: он действительно выдвигает единый всеобъемлющий принцип, но принцип, попираемый и осуждаемый всеми в ту пору, когда он писал. Пусть же нам разъяснят, зачем Мору понадобилось отстаивать принцип, который не имел в жизни никакого приложения? Ведь это бессмысленнее, чем бороться с ветряными мельницами! Если же Мор рисует утопийскую жизнь, чтобы оттенить окружавшие его общественные безобразия, и таким образом хочет навести мысль читателя на критическое отношение к последним, то он сам должен стоять на прочной почве, опираться на принципы, искренно признаваемые, одним словом, верить в то, о чем он говорит; иначе вся его постройка разлетится при малейшем движении критической мысли, как карточный домик от дуновения ветерка. И Мор действительно верит…

Мы показали логическую несообразность утверждения, что Мор писал сатиру. Знакомясь с жизнью Мора, мы убеждаемся, что вместе с тем здесь налицо и полная внутренняя несообразность. «Утопия» вполне гармонирует с действительными убеждениями Томаса Мора, по крайней мере в ту пору, когда он писал ее; это не значит, что все описанное в «Утопии» Мор осуществил в своей жизни, но что он осуществил бы все это (я не говорю, конечно, о частностях), если бы условия были сколько-нибудь подходящими. Общественный идеал, как бы вы горячо ни верили в него, невозможно осуществить, раз общество не разделяет вашей веры. Другое дело весь личный обиход жизни человека, зависящий в значительной степени от него самого; и если вы сравните частную жизнь Мора с жизнью его утопийцев, то убедитесь, что Мор нисколько не фантазировал: автор описывал не только то, во что он верил, но что он, в сущности, делал сам. Укажу несколько примеров. Сравните семейную жизнь Мора с жизнью утопийцев: еда и питье, любовь к музыке, осуждение всякого рода игр, времяпровождение в чтении и беседах, даже такая частность, как любовь к Лукиану, и так далее. На что же, выходит, Мор устремлял стрелы своей сатиры? На свою собственную жизнь, в которую он вносил столько продуманности и столько убежденности? Нет, «Утопия» не была для Мора сатирой; она – искреннее выражение его положительных убеждений. Так мы и должны принимать ее, а разделяете ли вы эти убеждения или нет – это уж другой вопрос. Но буржуазные критики, подобно католической церкви, желают причислить утописта Мора к «своим», а потому и превращают его «Утопию» отчасти в сатиру, а отчасти – в пустую забаву, игру ума…

«Утопия» открывается рассказом о том, как Томас Мор в качестве посланника отправляется во Фландрию и здесь в Антверпене встречается с неким Петром Эгидием, который знакомит его с Рафаэлем Гитлодеем, человеком необычайной учености и много видевшим на своем веку. Он путешествовал вместе с Америго Веспуччи, но, покинув его, в сопровождении нескольких сотоварищей углубился внутрь материка и после довольно продолжительных странствований достиг наконец Утопии.

Прежде чем описывать общественный быт и государственный строй утопийцев, Рафаэль, отвечая на вопросы своих собеседников, подвергает критике разные стороны общественной жизни европейских государств того времени. Эта критика и составляет первую часть «Утопии». В ней целиком отразилось миросозерцание самого Мора; в дальнейшем нам не раз придется обращаться к этой части «Утопии», выясняя те или другие убеждения его. Поэтому здесь я ограничусь лишь кратким указанием на то, что осталось не использованным в последующих главах.

Нужно заметить, что воровство и грабежи во времена Мора представляли страшную общественную язву. С ворами обращались жестоко; их вешали целыми десятками. Рафаэль находит, что такая жестокость несправедлива и бесполезна. Никакое наказание, как бы оно ни было сурово, не в состоянии удержать от воровства людей, для которых не остается никакого другого средства добыть себе кусок хлеба. Вместо казней следует создать людям надлежащие условия, следует позаботиться, чтобы они не испытывали фатальной необходимости воровать, рискуя даже своей головой. Затем Рафаэль переходит к анализу причин, порождающих такую массу воров, бродяг, нищих и тому подобного люда, и указывает: во-первых, на громадную дворню, состоящую из людей праздных и ленивых, содержащуюся не менее праздным и ленивым поместным дворянством; во-вторых, на постоянные армии и развитие солдатчины; в-третьих, на превращение пахотных полей в пастбища для овец и массовые изгнания и разорения крестьян; в-четвертых, на непомерную роскошь, развивающуюся рука об руку с обеднением народа, на массу всякого рода непристойных домов, кабаков, пивных, на всевозможные азартные игры и т. п. И кто раз попадает в этот водоворот, тот силою самих обстоятельств выталкивается в конце концов на большую дорогу и становится вором и грабителем. Уничтожьте эти язвы, заставьте лордов, согнавших людей с таких громадных пространств земли, или снова выстроить деревни, или передать свои земли тем, кто может сделать это, прекратите непомерное накопление богатств в руках немногих, столь же позорное, как и монополия всякого другого рода, подымите земледелие на должную высоту, урегулируйте производство шерсти… Сделайте все это, изыщите, одним словом, положительные средства против указанных зол и не думайте, что всему можно пособить строгостью наказаний, при настоящем порядке вещей и несправедливых, и недействительных. При этом Гитлодей восстает против смертной казни, налагаемой за воровство и грабеж; человек теряет свою жизнь из-за нескольких украденных монет, а между тем нет в мире блага более ценного, чем жизнь; говорят, что наказание налагается за нарушение законов, но при данных обстоятельствах высшая справедливость обращается в вопиющую неправду. В заключение Мор и в этой критической половине своей книги, имеющей дело с реальной жизнью того времени, высказывает общие положительные принципы, на которых, по его мнению, должна быть построена общественная жизнь. Я должен откровенно сказать, говорит Гитлодей, что пока существует собственность, пока деньги составляют все, до тех пор никакое правительство не может обеспечить своему народу ни справедливости, ни счастья; справедливости, потому что все самое лучшее всегда будет доставаться самым последним людям; счастья, потому что все блага будут распределены между немногими и вся масса народа будет пребывать в крайней нищете… Единственный путь сделать народ счастливым – всеобщее уравнение… Несколько ниже он снова говорит: я убежден, что пока собственность не будет упразднена, до тех пор не может быть ни равномерного, ни справедливого распределения богатства и не может быть такого правительства, которое сделало бы людей счастливыми, так как, пока существует собственность, самая большая и притом самая достойная часть человеческого рода будет вечно стонать под бременем забот и лишений…

Вторая часть – описание утопийских распорядков – страдает отсутствием систематичности, и потому при изложении ее я несколько нарушаю порядок.

Общая картина. На острове Утопия 54 города; они выстроены просторно и хорошо, все – по одному и тому же плану. Повсюду вы встречаете одни и те же законы, обычаи, нравы. Главный город Амаурот находится почти в центре острова и представляет, таким образом, самый подходящий пункт для собрания народных представителей. Юрисдикция каждого города простирается на определенный округ; жители считают себя скорее временными арендаторами, чем вечными собственниками, и потому им совершенно чужды всякие стремления к расширению границ родного города. Кроме городов по всему острову рассеяны фермы, имеющие все необходимое для земледелия; городские жители по очереди выселяются на эти фермы и занимаются земледельческими работами.

Утопийцы живут семьями; каждая семья состоит не менее чем из 40 человек мужчин и женщин, не считая двух рабов. Во главе семьи стоят старейший мужчина и старейшая женщина, а во главе каждых 30 семей – особый правитель. Ежегодно 20 человек из каждой семьи переходят из города на фермы и столько же возвращаются обратно в город; благодаря этому тяжелый земледельческий труд распределяется равномерно между всеми и протекает вполне правильно. Земледельцы обрабатывают почву, выкармливают скот, заготавливают строевой материал и доставляют свою продукцию в город, а взамен получают из города все, что им нужно, причем обмен совершается по простым заявлениям правителей. Во время же жатвы из города присылается столько рабочих рук, сколько нужно, и все поля убираются обыкновенно в один день.

Города на Утопии вполне походят один на другой, и потому Гитлодей ограничивается описанием одной столицы – Амаурота. Она представляет собой четырехугольник, расположенный на берегу реки и окруженный высокой толстой стеной и рвом. Улицы просторны – в 20 футов шириной. Дома застраиваются сплошной стеной и выходят фасадами на улицу, а сзади к ним примыкают дворы и сады. Двери в домах никогда не запираются на замок, и всякий свободно может входить и выходить. В садах растут виноград, фруктовые деревья, цветы и т. п.; они содержатся в образцовом порядке благодаря соревнованию.

Через каждые десять лет кидается жребий, кому жить в каком доме. Население города не может превышать шести тысяч семей, не считая проживающих на фермах; избыток людей переселяется в другие, менее многолюдные города, в случае же общего переполнения выселяется на континент и образует колонию.

Правители. Каждые 30 семей ежегодно выбирают своего правителя, который назывался прежде сифогрантом, а теперь называется филархом; над 10 сифогрантами стоит по-старинному – транибор, а по-новейшему – протофиларх. Всех сифогрантов – 200; они выбирают государя из числа четырех кандидатов, указываемых непосредственно народом, причем дают предварительно клятву, что выберут достойнейшего; подача голосов – закрытая. Государь избирается пожизненно, хотя он может быть смещен, если возникает подозрение, что он злоумышляет против народа. Траниборы избираются ежегодно, но в большинстве случаев они просто переизбираются на новые сроки. Все прочие общественные должности занимаются также на годичный срок. Траниборы собираются для обсуждения дел через каждые два дня, а в случае надобности – и чаще. В их совещаниях принимают участие два сифогранта, постоянно меняющиеся. По основному правилу, всякое решение, касающееся общественного дела, может быть принято лишь после трехдневного предварительного обсуждения. Под страхом смертной казни запрещено утопийцам совещаться и обсуждать государственные дела вне заседаний совета или всенародного собрания. Такая строгая мера принята, дабы государь и траниборы не могли злоумышлять против народной свободы. В случаях же особой важности вопрос передается через сифогрантов на рассмотрение отдельных семейств и решается всем народом сообща. При обсуждении вопросов соблюдается еще правило, чтобы подлежащий решению вопрос никогда не дебатировался в тот же день, когда он был внесен на рассмотрение совета. Главный совет заседает в Амауроте; он состоит из депутатов, опытных и сведущих старцев по три от каждого города. Утопийские правители не отличаются ни наглостью, ни жестокостью; их можно назвать скорее отцами, и все граждане относятся к ним с большим почтением. Они не носят никаких внешних знаков отличия и облекаются в такие же одежды, как и все прочие жители. Вместо короны и тому подобных знаков царского достоинства король располагает лишь пучком колосьев, который носят перед ним, а верховный жрец – восковой свечой, которую также носят перед ним. Законы утопийцев крайне просты и немногочисленны; их знает каждый гражданин, и потому там вовсе нет адвокатов. Утопийцы поддерживают дружественные отношения с окружающими народами, но не заключают никаких союзов, считая их бесполезными; никакие союзы, говорят они, не помогут, если людей не может объединить то, что все они люди.

Экономическая организация. Земледелие, о котором выше было сказано, составляет основное занятие жителей; к нему приучают всех с детства. Но кроме земледелия всякий занимается еще каким-нибудь другим делом; причем утопийцы относятся одинаково любовно ко всякого рода занятиям. Сын обыкновенно идет по стопам отца. Если же у ребенка обнаруживаются особенные наклонности к чему-либо, то его помещают в семью, занимающуюся тем делом, к которому лежит его сердце, и эта семья усыновляет его. Так же поступают, когда человек, изучив одно ремесло, желает изучить еще и другое. Главная обязанность сифогрантов – следить за тем, чтобы всякий был занят своим делом и не проводил время в праздности. Но утопийцам вовсе не приходится работать с утра до ночи, подобно вьючной скотине, не зная отдыха. Нет, они работают всего лишь шесть часов в сутки: три часа до обеда и три часа после обеда; спят они восемь часов, а всем остальным временем распоряжаются по своему личному усмотрению и посвящают его разным занятиям, смотря по наклонностям, главным же образом чтению; кроме того, они посещают публичные лекции и так далее. После ужина один час уделяется обыкновенно забавам и увеселениям, летом – в садах, а зимой – в обеденных залах, где утопийцы слушают музыку и ведут беседы. На Утопии работают все, и потому шестичасового труда там вполне достаточно, чтобы произвести необходимые предметы потребления; предметов же роскоши и всяких пустяков, на которые у нас затрачивают столько труда, они вовсе не производят.

Там едва ли можно было бы насчитать на всем острове более 500 человек, способных к физическому труду и не занятых им. От обязательной работы освобождаются сифогранты, а также лица, всецело посвящающие себя научным занятиям. Если же человек, посвятивший себя науке, не оправдывает возлагаемых на него надежд, то он должен возвратиться назад, в рядовую рабочую массу. И наоборот, простой труженик, отдававший свободные часы научным занятиям и обнаруживший недюжинные способности, переводится в разряд ученых. Таким образом, в распоряжении утопийцев находится много рабочих рук, пропадающих совершенно даром для труда при ином общественном строе. Но кроме того, они выигрывают много времени благодаря организации и простоте своей трудовой жизни. Они не могут перестраивать по простому капризу и прихоти домов, в которых живут, носят крайне простую одежду: одного покроя – все мужчины, другого – все женщины, как находящиеся в браке, так и свободные. Во время работы они надевают грубое платье из кожи, долго служащее им, а в праздники и вообще в нерабочее время – верхнее платье из шерсти или льна. Итак, благодаря тому, что утопийцы все трудятся и довольствуются очень немногим, они располагают в изобилии всем необходимым, и нередко случается, что, за отсутствием надобности в рабочих руках для производства тех или других предметов потребления, они отправляются большими компаниями чинить дороги. Впрочем, утопийцы полагают, что счастье человека заключается в удовлетворении и утончении его умственных и нравственных потребностей и потому физическому труду уделяют лишь столько времени, сколько действительно нужно для изготовления предметов необходимости. Что же касается тяжелых и неприятных работ, то, во-первых, их исполняют всегда мужчины, предоставляя женщинам более легкие занятия, во-вторых, на такие работы находятся обыкновенно добровольцы, побуждаемые к тому религиозной ревностью.

На утопии нет торговли; все товары складываются в особых магазинах на городских рынках; сюда приходит глава семьи и берет все нужное; при этом он не платит денег и не дает ничего в обмен на взятое. Всякий берет сколько нужно, и так как утопийские магазины полны товаров, то никому не приходится отказывать. Трапеза на Утопии общая, и потому заборы из съестных магазинов делают особые экономы. Все лучшее из провизии идет больным и слабым, а остающееся делится пропорционально числу обедающих, причем предпочтение отдается государю, главному жрецу, траниборам, посланникам и, наконец, иностранцам, убивают скот на мясо и режут птицу рабы, и вся эта процедура совершается за городом близ речки, дабы у граждан не притуплялось чувство жалости и кровь и всякие отбросы не разлагались и не заражали воздух. Вообще грязная и тяжелая работа около кухни возлагается на рабов; но стряпают женщины, причем соблюдается очередь. Конечно, всякий желающий обедать в одиночку может отправиться на рынок, взять провизии и изготовить себе обед; но нужно быть безумцем, замечает Рафаэль, чтобы тратить на все это время и труд и в конце концов получить обед гораздо хуже общего. Женщины и мужчины обедают сообща, в одной и той же зале, при которой имеется особая родильная комната, куда удаляются женщины, почувствовавшие внезапно приближение родов. Дети моложе пяти лет остаются при своих нянюшках, а старшие (до брачного возраста) или прислуживают за столом, или стоят позади обедающих и едят только то, что дают им. На самом почетном месте за столом сидят сифогрант и его жена, а рядом с ними – два старца, убеленных сединами; все четверо едят из одной чашки; затем за столом сидят вперемежку старики и молодые. Обед и ужин начинаются всегда назидательным чтением, за которым следует общая беседа. За ужином играет обыкновенно музыка, подают десерт, воздух насыщается всякими благоуханиями; вообще утопийцы не отказывают себе ни в чем, что может веселить их душу.

Между городами предметы потребления распределяются генеральным советом, заседающим в Амауроте; это делается без учета соображений о равноценном обмене, а просто туда, где есть нужда, направляют часть продуктов оттуда, где они в избытке. Затем часть продуктов оставляется в виде запаса из расчета на два года, а все остальное вывозится за пределы Утопии и обменивается на те немногие предметы, в которых утопийцы нуждаются, например на железо или же на золото и серебро; благодаря последнему обстоятельству на острове накопилась громадная масса драгоценных металлов, и утопийцы отчасти раздают их в качестве ссуд своим соседям, а отчасти сохраняют на случай войны. Но к самому металлу они очень равнодушны, не употребляют его даже на украшения, а делают из него разные побрякушки для детей, ночные вазы и стольчаки, куют цепи для рабов и так далее.

Рабы. Рабов как сословия у утопийцев нет: рабами становятся военнопленные, взятые в битве; сограждане, осужденные за особые преступления; затем, чужеземцы, приговоренные к смертной казни и выкупленные утопийскими торговцами; наконец, вообще бедняки из сопредельных стран, которые сами пожелали лучше быть рабами в Утопии, чем терпеть нищету в родной стране. С рабами последнего рода утопийцы обращаются как с равноправными гражданами. Рабы осуждены на вечный труд, ходят в цепях; с утопийцами, опустившимися до рабского состояния, обращаются много хуже, чем с прочими. В случае восстания к рабам относятся, как к диким зверям: их беспощадно убивают. Но хорошим поведением можно заслужить себе вновь свободу.

Науками специально на Утопии занимаются лишь лица, выбранные народом из кандидатов, указываемых жрецами, и притом выбранные посредством закрытой баллотировки. Ученые пользуются большим почетом: из их среды утопийцы избирают своих послов, жрецов, траниборов, даже самого государя. Господствующим языком как в науке, так и в литературе является местный национальный язык.

По части музыки, логики, арифметики и геометрии утопийцы не уступают грекам; но они не набивают юные головы бессмысленной схоластикой, не занимаются логическими отвлеченностями и вообще умеют отличать химеры и фантастические вымыслы от действительности. Они знакомы с астрономией; в совершенстве понимают движения небесных светил, изобрели разные инструменты, посредством которых могут наблюдать Солнце, Луну и звезды; могут предсказывать погоду: дождь, ветер и другие атмосферные изменения. Относительно же отвлеченных вопросов о сущностях и тому подобном они придерживаются разных мнений, отчасти напоминающих теории наших древних философов, а отчасти вполне своеобразных.

В области нравственной философии у них обнаруживается такое же разногласие, как и у нас, и ведутся такие же горячие диспуты. Они исследуют вопрос о том, что такое добро, как в материальном, так и в духовном смысле. Затем, их занимает также вопрос о природе наслаждения и добродетели. Но главный предмет спора составляет вопрос о человеческом счастье, в чем состоит оно; и они, по-видимому, склоняются к мысли, что счастье заключается главным образом в наслаждении. Любопытнее же всего, что в подтверждение своего мнения они не только приводят доводы, вытекающие из здравого смысла, но черпают аргументы также и из области религиозной. Добродетель, по их мнению, состоит в том, чтобы следовать внушениям природы, для чего надлежит только повиноваться предписаниям разума. Разум же предписывает нам любить высшее существо, создавшее нас, быть выше страстей, поддерживать в себе жизнерадостность и всеми силами содействовать счастью других. Если же, говорят утопийцы, добродетельным человеком считается тот, кто заботится о счастье других, то тем обязательнее для него заботиться о своем собственном счастье. Ибо нужно признать одно из двух: или счастье-наслаждение есть нечто низменное, и тогда, конечно, добродетельный человек не станет заботиться о счастье других, или оно есть действительно добро, в таком случае почему же не заботиться о добре по отношению к самому себе? Природа не может подвигать нас на добродетельные поступки относительно других и в то же время внушать нам относиться к самим себе жестоко и безжалостно. Таким образом, раз быть добродетельным – значит жить согласно указаниям природы, то всякий человек должен стремиться к наслаждениям как к конечной цели всей своей жизни. Затем, утопийцы допускают также обычные ограничения интересов одного лица интересами других лиц и полагают, что действительно добродетельный человек в счастье, доставляемом другим людям, видит достаточное вознаграждение за разные уступки, которые ему приходится делать в интересах этих последних. Наконец, они указывают на загробную жизнь, где маленькие лишения, принятые в сей жизни ради блага других, будут вознаграждены бесконечными радостями.

Брак и семья. Семья у утопийцев состоит из 40 человек, в том числе от 10 до 16 взрослых; все члены беспрекословно подчиняются главе, старейшему; в случае его смерти или крайней дряхлости это место занимает следующий по возрасту член семьи. Жены служат своим мужьям, а дети – родителям, и вообще младший служит старшему. Детей кормят матери; в случае же болезненного состояния матери ребенок отдается кормилице. Всякая женщина, могущая быть кормилицей, охотно соглашается взять чужого ребенка, так как она становится вместе с тем и матерью ему. Девушки выходят замуж не раньше 18 лет, а юноши женятся не раньше 22; всякие добрачные половые отношения строго запрещены, и молодые люди, провинившиеся в этом, строго наказываются и даже лишаются права вступать в брак; ответственность за подобного рода проступки падает также и на тех, кто стоит во главе семьи, так как их дело и обязанность – блюсти нравственность своих подопечных.

Брачный вопрос имеет для утопийцев первостепенную важность, так как они не допускают ни полигамии, ни разводов, исключая только случаи адюльтера и исключительного несходства характеров.

Развод дается сенатом, причем невинная сторона имеет право вновь вступить в брак, а виновная считается обесчещенной и лишается навсегда права на семейную жизнь. Никто не имеет права, под страхом жестокого наказания, отказаться от своей жены; но по взаимному соглашению супруги могут разойтись, и каждая сторона имеет право искать счастья в супружестве с новым лицом. Но и это допускается лишь с разрешения сената, который бывает обыкновенно не скор на подобного рода дела и, прежде чем дать разрешение, производит обстоятельное расследование. Супружеская неверность, как было уже замечено, наказывается крайне строго. Если оба виновных лица связаны брачными узами, то их браки расторгаются; невиновным сторонам предоставляют вступить в брак между собой или с кем угодно, а повинные в адюльтере осуждаются на рабство. В случае же, если кто-либо из первых продолжает любить своего опозоренного друга или подругу и желает сохранить семью, то он или она должны также разделить и рабский труд, выпавший на долю последнего. После известного испытания король может простить осужденного на рабство; но в случае вторичного прегрешения он подвергается смертной казни.

Мужья имеют власть над женами и родители – над детьми; они наказывают их во всех тех случаях, когда преступление не настолько велико, чтобы требовалось для устрашения других общественное наказание. Самые тяжкие преступления караются чаще всего рабством, так как утопийцы считают, что рабство – более производительное употребление преступников в интересах общественной пользы, чем смерть, и что оно производит не менее устрашающее впечатление, чем эта последняя.

Войны. Утопийцы не любят войн; в противоположность всем другим народам они считают, что слава, добытая оружием, – самая позорная слава. Несмотря на это, они не боятся войны и не уклоняются от нее, когда считают ее необходимой и справедливой. Посредством ежедневных военных упражнений они дисциплинируют юношей и совершенствуются в военном искусстве; даже женщин приучают у них к военному делу, дабы, в случае надобности, и они могли быть полезны. Утопийцы считают себя вправе отражать врага, нападающего на них, вооруженной рукой, а также защищать своих друзей от подобных нападений; затем, они считают делом справедливым оказание помощи всякому народу в его борьбе с тираном.

Они считают также справедливым поводом к наступательной войне насилия и несправедливость, причиняемые их торговым людям или торговым людям их друзей. Но при этом они восстанавливают только свои права или права своих друзей и не преследуют никаких завоевательных грабительских целей. Впрочем, если обиды, причиненные их торговым людям, не сопровождались насилием, то они ограничиваются всего лишь прекращением всех дальнейших торговых сношений; но когда в подобном деле замешиваются интересы дружественных им народов, то они действуют решительнее, так как всякие денежные потери для утопийцев, благодаря их общественному устройству, имеют гораздо меньшее значение, чем для других народов.

Кровопролитную войну они считают позором и несчастьем; та победа, по их мнению, хороша и славна, которая досталась без кровопролития, и за такие победы они воздают своим победителям почести и ставят монументы. Цель, преследуемая утопийцами во всякой войне, состоит в том, чтобы добыть силой то, что, сделанное вовремя, устранило бы самый повод к войне; или, если этого сделать уже невозможно, устрашить причинивших им обиду, дабы им неповадно было делать то же впредь. Таким образом, в их войнах нет места честолюбию; они ведутся исключительно ради общественной безопасности. Если война стала неизбежной и объявлена, утопийцы первым делом распространяют секретным образом по всем главным пунктам вражеской земли особые прокламации, в которых обещают большое вознаграждение тому, кто убьет короля и вообще важных сановников, действительных виновников войны; вдвое большее вознаграждение обещают тому, кто представит живыми в их руки лиц, поименованных в прокламации; затем, они обещают не только всепрощение, но и вознаграждение тому из провинившихся перед ними, кто перейдет на их сторону и станет действовать против своих соотечественников. Таким образом, они заботятся прежде всего о том, чтобы посеять в рядах врагов раздоры и взаимные подозрения. Подобное поведение с точки зрения других народов считается позорным и презренным; но утопийцы полагают, что они вправе поступать таким образом…

Если такая политика не приводит к желанным результатам, то утопийцы стараются устроить заговор и вызвать внутренние раздоры в среде своего неприятеля, например подговаривают брата короля низвергнуть последнего с престола и так далее. Если и это не удается, тогда они стараются настроить враждебно соседние народы, напоминают разные обиды и несправедливости, вынесенные ими, и так далее, оказывают громадную поддержку деньгами и крайне незначительную – людьми, так как утопийцы не променяют добровольно последнего из своих граждан даже на короля враждебной страны. Солдат они вербуют себе среди чужеземцев, что очень легко благодаря их несметным богатствам (следует весьма яркая характеристика наемников-«заполетов», то есть, по всей вероятности, швейцарцев); им помогают также дружественные народы, так что собственно утопийцы составляют незначительную часть в действующей армии. Но во главе войска они ставят обыкновенно кого-либо из своих выдающихся людей.

Утопийцы не препятствуют женам, желающим разделить участь своих мужей, становиться в ряды солдат; напротив, они хвалят и поощряют такое поведение и нередко ставят жен вместе с мужьями в первых рядах армии. Собственно утопийский отряд выдвигается только в крайних случаях, но если ему приходится действовать, он сражается весьма храбро и держится стойко.

В случае победы утопийцы стараются убивать как можно меньше неприятелей и предпочитают брать их в плен; они не бросаются безрассудно в погоню и, таким образом, не подвергают себя риску превратиться вследствие каких-нибудь непредвиденных обстоятельств из победителей в побежденных. В случае благоприятного исхода войны утопийцы возмещают свои расходы из средств побежденного народа; они или берут чистыми деньгами, или завладевают землями, доходами с которых и восполняют свою общественную казну. Если неприятель намеревается высадиться на их острове, то они стараются предупредить его и перенести войну на территорию последнего; если же сделать этого им не удается, то они защищаются собственными силами и в таком случае уже не прибегают к помощи чужеземных войск.

Из книги Под флагом "Катрионы" автора Борисов Леонид ИльичГлава первая Читатель получает краткие сведения о маяках «Скерри-Вор» и «Бель-рок» и на правах доброго друга входит в семью Томаса Стивенсона В 1786 году Управление северными маяками Великобритании просило у парламента разрешения поставить маяк на скале Бель-Рок,

Из книги Томас Мор (1478-1535). Его жизнь и общественная деятельность автора Яковенко ВалентинГлава четвертая Остроумие сэра Томаса спасает пирата Все известные Лу предки его фамилии, шотландцы по национальности, любили свою родину деятельно и самозабвенно. Вальтер Скотт был выразителем и певцом этой любви. Вальтер Скотт, как о том непрестанно напоминал жене,

Из книги И звери, и люди, и боги автора Оссендовский Антоний ФердинандГлава II. Гуманисты и характеристика Томаса Мора, сделанная Эразмом Роттердамским Развитие гуманизма. – Отношения гуманистов к властям и религии. – Различие между гуманистами и религиозными реформаторами. – Эразм Роттердамский. – Характеристика Томаса Мора.Гуманизм

Из книги Грязь. M?tley Cr?e. Откровения самой скандальной рок-группы в мире автора Страусс НейлГлава сорок восьмая. Реальность или религиозная утопия? - А видел ли кто-нибудь Царя Мира? - спросил я.-О, да!- ответил лама. - Царь Мира появлялся пять раз во время древних буддистских богослужений в Сиаме и Индии. Каждый рай он приезжал в запряженной белыми слонами роскошной

Из книги Статьи из еженедельника «Профиль» автора Быков Дмитрий Львович Из книги Ошо: Будда-хулиган, который «никогда не рождался и никогда не умирал» автора Раджниш Бхагван ШриГлава 11. Томми «Об унижениях Томаса Ли и об окончании этого затянувшегося приключения» Я никогда не забуду ту поездку в автобусе из зала суда, прикованный к чёртовому сидению, в той же одежде, которая была на мне в суде, откуда меня вывели всего лишь пятнадцать минут

Из книги Герберт Уэллс автора Прашкевич Геннадий МартовичЭто просто утопия Почему все это происходит? Боюсь, придется процитировать Андрея Белого: Петербург может быть только столицей, иначе не будет Петербурга. И Россия, как знает сегодня всякий, может быть только империей - иначе не будет России. Есть проекты, в которых

Из книги Томмазо Кампанелла автора Горфункель Александр Хаимович Из книги Томас Мор автора Осиновский Игорь НиколаевичУтопия для всех 1В 1905 году Уэллс издал роман-трактат «Современная утопия» («А Modern Utopia»). Эту работу он считал важнейшей для себя - может, вообще определяющей для него стратегию поиска будущего. Книгу приняли хорошо, хотя кое-кто из друзей (прежде всего, Джозеф Конрад и

Из книги Бернард Больцано автора Колядко Виталий Иванович Из книги Без знаков препинания Дневник 1974-1994 автора Борисов Олег ИвановичГлава V. «Утопия» очинение, снискавшее Мору всемирную славу у будущих поколений, поразило и его современников-гуманистов, восхищавшихся проницательностью, с которой автор отметил «полностью неведомые людям источники того, откуда в государстве возникает зло и откуда

Из книги Фридл автора Макарова Елена ГригорьевнаПИСЬМО ЗНАМЕНИТЕЙШЕГО МУЖА ТОМАСА МОРА, В КОТОРОМ ОН ОПРОВЕРГАЕТ ЯРОСТНОЕ ЗЛОСЛОВИЕ НЕКОЕГО МОНАХА, СТОЛЬ ЖЕ НЕВЕЖЕСТВЕННОГО, СКОЛЬ И САМОНАДЕЯННОГОДражайший брат во Христе, мне доставили твое длинное письмо, обнаруживающее удивительные признаки твоей любви ко мне.

Из книги Аракчеев: Свидетельства современников автора Биографии и мемуары Коллектив авторов -- Из книги автораЛитературные произведения 1975 «Двадцать дней без войны» К Симонова.1976 «Сирень» Ю. Нагибина. «Никита», «Свет жизни» А. Платонова.1977 «Педагогическая поэма» А. Макаренко (6 частей).1978 «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке»,«Сказка о мертвой царевне и о семи

Из книги автора4. Утопия В хорошую погоду мы принимаем солнечные ванны на крыше Храма, сидим полуголые в самодельных шезлонгах и спорим о судьбах Европы: погибнет ли она, следуя предсказанию Шпенглера, или возродится из хаоса и разрухи? Притом что «Заката Европы» не читали ни Франц, ни

Из книги автораЛитературные и фольклорные произведения об Аракчееве Г. Р. Державин На прогулку в грузинском саду О, как пленительно, умно там, мило все, Где естества красы художеством сугубы, И сеннолистны где Ижорска князя дубы В ветр шепчут, преклонясь, про счастья

Томас Мор - английский писатель-гуманист, государственный деятель - родился в Лондоне 7 февраля 1478 г. Его отцом был известный юрист, прославившийся своей неподкупностью. Местом, где Мор получал первоначальное образование, стала грамматическая школа св. Антония. В 13-летнем возрасте его направили в дом архиепископа Кентерберийского в качестве пажа. Получив в течение 1490-1494 гг. образование в Оксфорде, продолжил обучение: отец настоял, чтобы сын углубился в изучение юридических наук в лондонских правоведческих школах. В этот же период Мор занимался изучением классических языков, сочинений античных авторов, сблизился с оксфордскими гуманистами, в частности, с Эразмом Роттердамским. Именно Мору была посвящена знаменитая «Похвала Глупости» этого выдающегося гуманиста эпохи Возрождения.

Вероятнее всего, карьера юриста не слишком интересовала Томаса Мора. Еще изучая право, он принял решение поселиться вблизи монастыря и принять монашеский постриг. Однако в итоге Мор вознамерился служить своей стране другим образом, хотя до самой кончины вел очень воздержанный образ жизни, соблюдал посты, постоянно молился.

Примерно в 1502 г. Мор начинает работать адвокатом и преподавать право, а в 1504 г. его избирают в парламент. Выступив за уменьшение сборов для Генриха VII, он попал в опалу и должен был самоустраниться от общественной деятельности. К политике Мор вернулся в 1509 г., когда Генрих VII скончался. В 1510 г. Мор опять избирается в парламент, который созывает уже Генрих VIII. В этом же году его назначают на должность младшего шерифа столицы, помощника городского судьи столицы.

Десятые годы ознаменованы в биографии Мора привлечением к себе благосклонного внимания короля. В 1515 г. его отправляют во Фландрию, куда он едет вместе с посольством. Находясь на чужбине, Мор начинает работу над первой книгой выдающегося произведения, ставшего фундаментом для утопического социализма. Ее он закончил, когда вернулся на родину, а вторая книга «Утопии» создавалась намного раньше. Появившееся на свет в 1516 г. цельное произведение было оценено монархом.

«Утопия» была не первым литературным опытом Мора: в 1510 г. он осуществил перевод на английский язык биографии ученого Пико делла Мирандолы. Параллельно с «Утопией», вероятнее всего, Мор работал над «Историей Ричарда III», которую не удалось завершить, что не помешало ей считаться одним из лучших произведений национальной литературы эпохи Возрождения.

После опубликования «Утопии» карьера государственного деятеля пошла в гору еще более быстрыми темпами. В 1518 г. Т. Мор входит в число членов тайного королевского совета, начиная с 1521 г. - членом высшего судебного учреждения, т.н. Звездной палаты. В этом же году он становится сэром, получая рыцарское звание вместе с большими земельными наделами. На протяжении 1525-1527 гг. Мор - канцлер герцогства Ланкастерского, а с 1529 г. - лорд-канцлер. Его назначение было беспрецедентным, т.к. Мор не принадлежал по происхождению к высшим кругам.

В 1532 г. Мор по официально озвученной причине слабого здоровья вышел в отставку, но на самом деле его уход был вызван несогласием с позицией Генриха VIII в отношении католической Церкви, созданием им англиканской Церкви. Провозглашавший ее главой короля «Акт о верховенстве» Томас Мор не признал, чем подписал себе приговор. В 1534 г. его посадили в Тауэр, а 6 июля 1535 г. казнили в Лондоне.

В XIX в. католическая Церковь причислила его клику блаженных, в XX в. - к лику святых. Однако Томас Мор вошел в национальную и мировую историю, в первую очередь, как гуманист, мыслитель и выдающийся писатель.

Биография из Википедии

То́мас Мор (англ. Sir Thomas More ; 7 февраля 1478, Лондон - 6 июля 1535, Лондон) - английский юрист, философ, писатель-гуманист. Лорд-канцлер Англии (1529-1532). В 1516 году написал книгу «Утопия», в которой показал своё понимание наилучшей системы общественного устройства на примере вымышленного островного государства.

Мор видел в Реформации угрозу для церкви и общества, критиковал религиозные взгляды Мартина Лютера и Уильяма Тиндейла и, находясь на посту лорд-канцлера, препятствовал распространению протестантизма на территории Англии. Отказался признавать Генриха VIII главой церкви Англии и считал его развод с Екатериной Арагонской недействительным. В 1535 году был казнён в соответствии с Актом об измене. В 1935 году причислен к лику святых Католической церкви.

Образование

Томас родился 7 февраля 1478 года в семье сэра Джона Мора, лондонского судьи Высшего королевского суда, который был известен своей честностью. Начальное образование Мор получил в школе Св. Антония, где он, среди прочего, хорошо овладел латинским языком. Благодаря отцовским связям он в 13 лет попал к кардиналу Джону Мортону, архиепископу Кентербери, человеку просвещённому и некогда занимавшему пост лорда-канцлера. У него Мор в течение некоторого времени служил пажом. Весёлый характер Томаса, его остроумие и стремление к знаниям произвели впечатление на Мортона, который предсказал, что Мор станет «изумительным человеком».

В 1492 году Мор продолжил своё образование в Оксфордском университете, где учился у Томаса Линакра (англ. Thomas Linacre) и Вильяма Гросина (William Grocyn), знаменитых юристов того времени. В годы пребывания в Оксфорде Мор интересовался сочинениями итальянского гуманиста Пико делла Мирандола, чью биографию и сочинение «Двенадцать мечей» он перевёл на английский язык.

В 1494 году Мор по вынуждению отца покидает Оксфорд и возвращается в Лондон, где под руководством опытных законоведов продолжает изучать право. Несмотря на то, что Мор становится превосходным юристом, он уделяет внимание изучению трудов древних классиков, испытывая особый интерес к Платону и Лукиану. Он также совершенствуется в области греческого и латинского языков и работает над собственными сочинениями, начатыми ещё в Оксфорде.

В 1497 году Мор познакомился с Эразмом Роттердамским во время его визита в Англию на торжественном обеде у лорда-мэра. Дружба Мора с Роттердамским сблизила Мора с гуманистами, после чего он стал членом кружка Эразма. В 1509 году Эразм в доме Мора написал своё знаменитое сочинение «Похвала глупости».

1501 году Мор становится барристером.

Судя по всему, Мор не собирался всю жизнь делать карьеру юриста. Он долго не мог выбрать между гражданской и церковной службой. Во время своего обучения в Lincoln’s Inn (одной из четырёх коллегий барристеров) Мор решил стать монахом и жить вблизи монастыря. До самой смерти он придерживался монашеского образа жизни с постоянными молитвами и постами. Тем не менее, желание Мора служить своей стране положило конец его монастырским устремлениям. В 1504 году Мор избирается в Парламент, а в 1505 году - женится.

Семейная жизнь

В 1505 году Мор женился на 17-летней Джейн Кольт, старшей дочери эсквайра из Эссекса. Согласно биографии, написанной его зятем Уильямом Ропером, Томасу больше нравилась её младшая сестра, но из учтивости он предпочёл Джейн. Друзья Мора описывали её тихой и доброй нравом. Эразм Роттердамский посоветовал ей получить дополнительное образование к тому, которое она уже получила дома, и стал её личным наставником в области музыки и литературы. У Мора с Джейн было четверо детей: Маргарет, Элизабет, Сесиль и Джон.

В 1511 году Джейн умерла от лихорадки. В течение месяца Мор женился снова, выбрав в качестве второй жены богатую вдову Элис Мидлтон. В отличие от первой жены, Элис была известна как сильная и прямая женщина, хотя Эразм свидетельствует, что брак был счастливым. У Мора и Элис не было общих детей, но Мор воспитывал дочь Элис от первого брака как свою собственную. Кроме того, Мор стал опекуном молодой девушки по имени Алиса Кресакр, которая позднее вышла замуж за его сына, Джона Мора. Мор был любящим отцом, который писал письма своим детям, когда он был в отъезде по правовым или государственным делам, и призывал их писать ему чаще. Мора серьёзно заинтересовало образование женщин, его отношение к этой проблеме было в высшей степени необычным в то время. Он считал, что женщины столь же способны к научным достижениям, как и мужчины, и настаивал, чтобы его дочери получили высшее образование, так же, как и его сын.

Религиозная полемика

В 1520 реформатор Мартин Лютер опубликовал три работы: «Обращение к христианскому дворянству немецкой нации», «О вавилонском пленении церкви», «О свободе христианина». В этих работах Лютер изложил своё учение о спасении через веру, отверг таинства и другие католические практики и указал на злоупотребления и пагубное влияние Римско-католической церкви. В 1521 году Генрих VIII ответил на критику Лютера манифестом «В защиту семи таинств» (лат. Assertio septem sacramentorum, англ. Defence of the Seven Sacraments), вероятно, написанным и отредактированным Мором. В свете этой работы папа Лев X наградил Генриха VIII за его усилия в борьбе с ересью Лютера титулом «Защитник веры» (Defensor Fidei) (любопытно, что долгое время после того, как Англия порвала с католической церковью, английские монархи продолжали носить этот титул, а на английских монетах до сих пор присутствуют буквы D. F). Мартин Лютер ответил Генриху VIII в печати, называя его «свиньёй, болваном и лжецом». По просьбе Генриха VIII Мор составил опровержение: Responsio Lutherum. Оно было опубликовано в конце 1523 года. В Responsio Мор защищал верховенство папы, а также таинство других церковных обрядов. Эта конфронтация с Лютером подтвердила консервативные религиозные тенденции, которых придерживался Мор, и с тех пор его творчество было лишено всякой критики и сатиры, которые можно рассматривать как вред авторитету церкви.

В парламенте

Первым деянием Мора в Парламенте стало выступление за уменьшение сборов в пользу короля Генриха VII. В отместку за это Генрих заключил в тюрьму отца Мора, который был выпущен на свободу только после уплаты значительного выкупа и самоустранения Томаса Мора от общественной жизни. После смерти Генриха VII в 1509 году Мор возвращается к карьере политика. В 1510 году он стал одним из двух младших шерифов Лондона.

При дворе короля

В 1510-х годах Мор привлёк к себе внимание короля Генриха VIII. В 1515 году он был отправлен в составе посольства во Фландрию, которое вело переговоры касательно торговли английской шерстью (знаменитая «Утопия» начинается со ссылки на это посольство). В 1517 году он помог усмирить Лондон, взбунтовавшийся против иностранцев. В 1518 году Мор становится членом Тайного Совета. В 1520 году он был в составе свиты Генриха VIII во время его встречи с королём Франции Франциском I неподалёку от города Кале. В 1521 году к имени Томаса Мора добавляется приставка «сэр» - он был посвящён в рыцари за «заслуги перед королём и Англией».

В 1529 году король назначил Мора на высший пост в государстве - лорд-канцлера. Впервые лорд-канцлером стал выходец из буржуазной среды.

Конфликт с королём. Арест и казнь

Особого внимания заслуживает ситуация с разводом Генриха VIII, которая привела Мора к возвышению, затем к падению и в конечном итоге - к смерти. Кардинал Томас Уолси, архиепископ Йорка и лорд-канцлер Англии, не смог добиться развода Генриха VIII и королевы Екатерины Арагонской, в результате чего в 1529 году его заставили уйти в отставку. Следующим лордом-канцлером был назначен сэр Томас Мор, который к тому моменту уже был канцлером герцогства Ланкастер и спикером Палаты общин. К несчастью для всех, Генрих VIII не понимал, что за человек был Мор. Глубоко религиозный и прекрасно образованный в области канонического права, Мор твёрдо стоял на своём: расторгнуть освящённый церковью брак может только Папа Римский. Климент VII был против этого развода - на него давил Карл V Испанский, племянник королевы Екатерины.

В 1532 году Мор ушёл в отставку с поста лорда-канцлера, ссылаясь на слабое здоровье. Истинной причиной его ухода стал разрыв Генриха VIII с Римом и создание англиканской церкви; Мор был против этого. Более того, Томас Мор был настолько возмущён отходом Англии от «истинной веры», что не появился на коронации новой жены короля - Анны Болейн. Естественно, Генрих VIII заметил это. В 1534 году Элизабет Бартон, монахиня из Кента, осмелилась публично осудить разрыв короля с католической церковью. Выяснилось, что отчаянная монахиня переписывалась с Мором, который имел схожие взгляды, и не попади он под защиту Палаты лордов, не миновать бы ему тюрьмы. В том же году Парламент принял «Акт о супрематии», провозглашавший короля Верховным главой Церкви, и «Акт о престолонаследии», который включал в себя присягу, которую были обязаны принести все представители английского рыцарства. Принесший присягу тем самым:

- признавал законными всех детей Генриха VIII и Анны Болейн;

- отказывался признавать любую власть, будь то власть светских владык или князей церкви, кроме власти королей из династии Тюдоров.

Томас Мор, как и рочестерский епископ Джон Фишер, был приведён к этой присяге, но отказался произнести её, так как она противоречила его убеждениям.

17 апреля 1534 года он был заключён в Тауэр, признан виновным в соответствии с «Актом об измене» и 6 июля 1535 года обезглавлен на Тауэр-Хилл. Перед казнью держался очень мужественно и шутил.

За верность католицизму Мор был канонизирован Римско-католической церковью и причислен к лику святых папой Пием XI в 1935 году.

Произведения

«История Ричарда III»

До сих пор среди специалистов идут споры о том, является ли «История Ричарда III» Томаса Мора историческим или художественным произведением. Во всяком случае, в своих основных сюжетных линиях это произведение совпадает с большинством хроник и исторических исследований, а именно с «Новыми хрониками Англии и Франции» Р. Фабиана, записками Д. Манчини, П. Кармилиано, П. Вергилия, произведениями Б. Андрэ. Повествования хронистов и писателей расходятся с историей, написанной Томасом Мором, лишь в частностях. При этом в «Истории Ричарда III» ярко обозначен характер автора, во многих случаях даны оценки происходивших в 1483 году исторических событий. Так, по поводу избрания Ричарда III королём историк пишет, что это «… не что иное, как королевские игры, только играются они не на подмостках, а по большей части на эшафотах».

Стихотворные произведения и переводы

Томас Мор был автором 280 латинских эпиграмм, переводных произведений, а также небольших поэм. Томас Мор активно занимался переводами с древнегреческого языка, который в его эпоху был гораздо менее популярен, чем латинский.

По мнению Ю. Ф. Шульца, высказанному в статье «Поэзия Томаса Мора», точная датировка подавляющего большинства эпиграмм Мора затруднительна. Тем не менее, как в выборе эпиграмм, так и в поэтических произведениях Томаса Мора основной темой является образ идеального правителя, многие эпиграммы и поэтические произведения идейно близки работе Томаса Мора «Утопия».

«Утопия»

Из всех литературных и политических произведений Мора наибольшее значение имеет «Утопия» (опубликована в 1516 году Дирком Мартенсом), причем эта книга сохранила своё значение для нашего времени - не только как талантливый роман, но и как гениальное по своему замыслу произведение социалистической мысли. Литературные источники «Утопии» - сочинения Платона («Государство», «Критий», «Тимей»), романы-путешествия XVI века, в частности «Четыре плавания» (лат. Quatuor Navigationes) Америго Веспуччи, и, до некоторой степени, произведения Чосера, Ленгленда и политические баллады. Из «Плаваний» Веспуччи взята завязка «Утопии» - встреча с Гитлодеем, его приключения. Мор создал первую стройную социалистическую систему, хотя и разработанную в духе утопического социализма.

Томас Мор назвал свой труд «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия».

«Утопия» делится на две части, мало похожих по содержанию, но логически неотделимых друг от друга.

Первая часть произведения Мора - литературно-политический памфлет; здесь наиболее сильный момент - критика современных ему общественно-политических порядков: он бичует «кровавое» законодательство о рабочих, выступает против смертной казни и страстно нападает на королевский деспотизм и политику войн, остро высмеивает тунеядство и разврат духовенства. Но особенно резко нападает Мор на огораживания общинных земель, разорявшие крестьянство: «Овцы, - писал он, - поели людей». В первой части «Утопии» дана не только критика существующих порядков, но и программа реформ, напоминающая более ранние, умеренные проекты Мора; эта часть очевидно служила ширмой для второй, где он высказал в форме фантастической повести свои сокровенные мысли.

Во второй части снова сказываются гуманистические тенденции Мора. Во главе государства Мор ставил «мудрого» монарха, допуская для чёрных работ рабов; он много говорит о греческой философии, в частности о Платоне: сами герои «Утопии» - горячие приверженцы гуманизма. Но в описании социально-экономического строя своей вымышленной страны Мор даёт ключевые для понимания его позиции положения. Прежде всего в «Утопии» отменена частная собственность, уничтожена всякая эксплуатация. Взамен её устанавливается обобществлённое производство. Это большой шаг вперёд, так как у предыдущих социалистических писателей социализм носил потребительский характер. Труд является обязательным в «Утопии» для всех, причём земледелием занимаются поочерёдно все граждане до определённого возраста, сельское хозяйство ведётся артельно, но зато городское производство построено на семейно-ремесленном принципе - влияние недостаточно развитых экономических отношений в эпоху Мора. В «Утопии» господствует ручной труд, хотя он и продолжается только 6 часов в день и не изнурителен. Мор ничего не говорит о развитии техники. В связи с характером производства обмен в государстве Мора отсутствует, нет также и денег, они существуют только для торговых отношений с другими странами, причём торговля является государственной монополией. Распределение продуктов в «Утопии» ведётся по потребностям, без каких-либо твёрдых ограничений. Государственный строй утопийцев, несмотря на наличие короля - полная демократия: все должности - выборные и могут быть заняты кем угодно, но, как и подобает гуманисту, Мор предоставляет интеллигенции руководящую роль. Женщины пользуются полным равноправием. Школа чужда схоластике, она построена на соединении теории и производственной практики.

Ко всем религиям в «Утопии» отношение терпимое, и запрещён только атеизм, за приверженность которому лишали права гражданства. В отношении к религии Мор занимает промежуточное положение между людьми религиозного и рационалистического миросозерцания, но в вопросах общества и государства он - чистый рационалист. Считая, что существующее общество неразумно, Мор вместе с тем заявляет, что оно - заговор богатых против всех членов общества. Социализм Мора вполне отражает окружающую его обстановку, чаяния угнетённых масс города и деревни. В истории социалистических идей его система широко ставит вопрос об организации общественного производства, притом в общегосударственном масштабе. Новым этапом в развитии социализма она является ещё и потому, что в ней осознано значение государственной организации для построения социализма, но Мор не мог в своё время видеть перспективу бесклассового общества (в «Утопии» Мора рабство не отменено), осуществляющего принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям» без всякого участия государственной власти, ставшей излишней.

Политические взгляды

- Основная причина всех пороков и бедствий - это частная собственность и обусловленные ею противоречия интересов личности и общества, богатых и бедных, роскоши и нищеты. Частная собственность и деньги порождают преступления, которые нельзя остановить никакими законами и санкциями.

- Утопия (идеальная страна) - своеобразная федерация из 54 городов.

- Устройство и управление каждого из городов одинаковы, но главным является центральный город Амаурот, в котором расположен главный сенат. В городе 6000 семей; в семье - от 10 до 16 взрослых. Каждая семья занимается определённым ремеслом (разрешён переход из одной семьи в другую). Для работы в прилегающей к городу сельской местности образуются «деревенские семьи» (от 40 взрослых), в которых житель города обязан проработать не менее двух лет.

- Должностные лица в Утопии выборные. Каждые 30 семей избирают на год филарха (сифогранта); во главе 10 филархов стоит протофиларх (транибор). Протофилархи избираются из числа ученых. Они образуют городской сенат, возглавляемый князем. Князь (адем) избирается филархами города из кандидатов, предложенных народом. Должность князя несменяема, если он не заподозрен в стремлении к тирании. Наиболее важные дела города решают народные собрания; они же избирают большую часть должностных лиц и заслушивают их отчеты.

- В Утопии нет частной собственности (её автор считает причиной всех зол) и, следовательно, споры между утопийцами редки и преступления немногочисленны; поэтому утопийцы не нуждаются в обширном и сложном законодательстве.

- Утопийцы сильно гнушаются войною, как деянием поистине зверским. Не желая, однако, обнаружить, в случае необходимости, свою неспособность к ней, они постоянно упражняются в военных науках. Обычно для войны используются наёмники.

- Утопийцы признают вполне справедливой причиной для войны тот случай, когда какой-либо народ, владея попусту и понапрасну такой территорией, которой не пользуется сам, отказывает все же в пользовании и обладании ею другим, которые по закону природы должны питаться от неё.

- В Утопии существует институт рабства. По Мору, в этой идеальной стране есть и должны быть рабы (бесправная категория населения), обеспечивающие возможность осуществления принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям» для каждого свободного гражданина.

В культуре

В 1592 году была написана пьеса «Сэр Томас Мор». Её авторство приписывается коллективу драматургов, в числе которых Генри Четл, Энтони Манди, Томас Хейвуд и Уильям Шекспир (сохранилась частично из-за цензуры).

О Томасе Море в 1966 году был снят фильм «Человек на все времена». Этот фильм завоевал две премии Московского кинофестиваля (1967), шесть премий «Оскар» (1967), семь премий BAFTA (1968) и множество других наград. Роль сэра Томаса Мора сыграл английский актёр Пол Скофилд.

Название фильма взято у Роберта Виттингтона, современника Мора, который в 1520 году написал о нём так:

Мор - человек ангельского ума и выдающейся учёности. Я равного ему не знаю. Где ещё есть человек такого благородства, такой скромности, такой приветливости? Когда тому время, он удивительно весел и жизнерадостен, когда тому время, он так же грустно серьёзен. Человек на все времена.

В британско-ирландско-канадском историческом телесериале «Тюдоры» роль Томаса Мора исполняет британский актёр Джереми Нортэм.

Биография Томаса Мора и его отношения с королём Генрихом VIII легли в основу романов «Волчий зал» и «Внесите тела» английской писательницы Хилари Мэнтел, а также основанного на них мини-сериала Би-би-си «Волчий зал». Роль Томаса Мора исполняет британский актёр Антон Лессер.

Издания

- Мор Т. Утопия / Пер. с лат. и коммент. А. И. Малеина и Ф. А. Петровского. - М. : Издательство Академии Наук СССР, 1953. - 297 с. - (Предшественники научного социализма). - 10 000 экз.

- Мор Т. Утопия. / Пер. с латин. Ю. М. Каган. Вступ. ст. И. Н. Осиновского. - М.: Наука, 1978. - («Предшественники научного социализма») - 416 с. - 50 000 экз.

Молодость Мора

Томас Мор (More, латиниз. Morus) - замечательный английский политический деятель и гуманист. Родился в 1478 или 1480 г. в Лондоне. Отец Мора был членом суда королевской скамьи; человек старозаветный, он растил детей в строгой дисциплине. Архиепископ Кентерберийский Мортон, друг нового просвещения, заметил способности мальчика и отправил его в Оксфордский университет. Здесь или вскоре после того Мор сблизился с Эразмом, который оказал на него сильное влияние; Эразм посвятил Мору свою знаменитую сатиру, как остроумнейшему человеку своего времени. Оксфордский кружок, к которому примкнул Мор, связывал с классицизмом идеи религиозной реформы, стараясь слить с учением Платона раннее христианство, преимущественно в учении ап. Павла. Одно время Мор предавался аскетизму, носил власяницу, думал поступить в монастырь; впоследствии благочестие его приняло более смягченный, внутренний характер. Занятия греческим языком, считавшиеся в то время опасным новшеством, вызвали страх отца Мора; молодой гуманист должен был сделаться адвокатом. Он не оставил, однако, прежних занятий и читал при большом стечении лучшей молодежи лекции об Августиновой "De civitate Dei". В 1504 г. Мор появился в качестве депутата в парламенте, созванном Генрихом VII после семилетнего промежутка; здесь Мор выступил с оппозицией денежным требованиям короля и вызвал его немилость, вследствие чего должен был удалиться в частную жизнь. Воцарение Генриха VIII (1509), дружившего еще в качестве принца с Мором и другими гуманистами, открывало последним широкие надежды. Мор был привлечен ко двору: в 1514 г. он стал членом Тайного совета и был возведен в дворянство.

"Утопия" Мора

В эту пору (1516) вышло знаменитейшее сочинение Мора "Утопия", где в форме политического романа раскрываются общественные, педагогические, религиозные идеалы Возрождения. "Утопия" распадается на две части. Первая заключает в себе резкую сатиру на Англию Генриха VII, указывая на противоречие между развитием бедности и преступлений - с одной стороны, разорительной, воинственной политикой правительства и бесполезной жестокостью суда - с другой; здесь намечена и основная задача реформы - реорганизация общественного строя и воспитания. Во второй части Мор изображает счастливую жизнь граждан фантастического острова "Утопии" на отдаленном западе. В "Утопии" при сохранении моногамической семьи и патриархальных отношений проведен коммунизм относительно земли, орудий и продуктов труда. От государства Платона "Утопия" Мора отличается еще тем, что работа обязательна для всех и считается почетом. Рабство допущено, но представляет явление исключительное: рабам-военнопленным или рабам-преступникам предоставлены тяжелые и неприятные работы. Нормальный труд - земледелие. Граждане-работники, разделенные, по мысли Мора, на "фамилии", переходят группами поочередно из города в деревню и обратно; труд сведен на шестичасовую норму. Нравы отличаются крайнею простотой и умеренностью. Образование и духовные наслаждения доступны для всех. Женщина в культурном отношении поставлена наравне с мужчиной. Ученые занимают крупные общественные должности. "Утопия" допускает веротерпимость в отношении самых различных верований при условии отсутствия у их представителей духа преследования и наклонности к мятежу. Священники, немногие числом, выбираются тайной подачей голосов; это - исключительное призвание для героических и возвышенных натур, окруженное необычайным почетом. При общем довольстве жители "Утопии" Мора избегают по возможности войны или ведут ее через чужестранных наемников; но право войны остается жестоким.

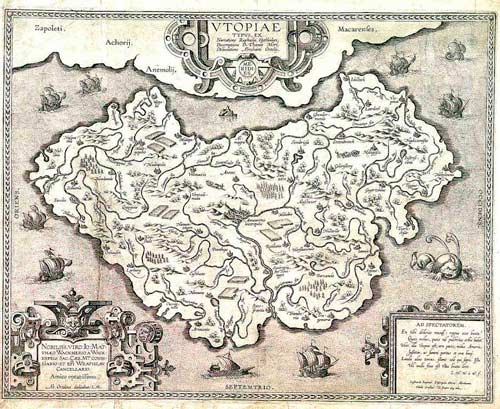

Карта воображаемого острова Утопия, художник А. Ортелиус, ок. 1595

Канцлерство Мора

Мор, по-видимому, рано стал разочаровываться в короле. Он и его друзья огорчались, что Генрих VIII увлекается войной, вместо того чтобы отдаться делу просвещения. Тем не менее, Мор продолжал возвышаться в милости короля: он был по желанию короля избран спикером палаты общин, исполнял важные дипломатические миссии. Начиная с 1525 г. король ищет общества Мора, часто посылает за ним и сам нередко посещает Мора в его доме в Челси, постоянно заводя с ним разговоры о науках и богословии. Мор, не доверяя королю, неохотно поддавался на эти ласки и по возможности избегал двора. В 1523 г. Мор, до тех пор пользовавшийся расположением всесильного кардинала Уолси, вызвал его гнев, когда в качестве спикера стал во главе парламента, отклонившего денежные требования правителя. Но король оградил Мора от преследований Уолси, а после его падения, в 1529 г., сделал Мора канцлером (это был первый случай замещения этой должности не прелатом и не представителем высшей аристократии). Мор приобрел в этой должности необыкновенную популярность неподкупным и добросовестным судом, который он установил. Отрицательное отношение Мора к разводу короля с первой женой заставило его в 1532 г. отказаться от канцлерства и службы вообще, вследствие чего он очутился в крайне стесненных материальных условиях.

Казнь Мора

В 1534 г. Мору было предложено признать незаконность первого брака короля и законность наследственных прав детей от второй жены. Мор согласился на второе, так как парламент мог изменить порядок наследования, но отказался от первого. За этот отказ он был посажен в тюрьму. Сначала заключение было не тяжкое; но положение Мора ухудшилось, когда он отказался признать королевскую супрематию. Это повело к обвинению его в государственной измене. 6 июля 1535 г. Мор был обезглавлен. Мор был одним из самых горячих провозвестников нового просвещения в Англии. В своих сочинениях (ср. особенно epist. ad Dorpium) он настаивал на изучении греческого языка и напечатании греческого текста Библии. Но Мор, как и Эразм, лишь с большей убежденностью, остался до конца дней на почве католической церкви. Его отталкивали догматизм и нетерпимость протестантов; он не хотел в них видеть представителей реформы. Приверженность к старой церкви поставила его под конец в противоречие с началами веротерпимости, проведенными в "Утопии". В качестве канцлера Мор встретился с сильным сектантством в Англии; проповедники реформы при нем наказывались, как мятежники: их сажали в тюрьму, а епископам Мор не мешал присуждать их к смерти. Из иностранцев, посещавших Мора, с ним особенно сблизился художник Гольбейн, оставивший прекрасные портреты Мора и описание его домашней жизни. Католическая церковь впоследствии старалась представить Мора мучеником за веру; Папа Лев XIII в 1886 г. включил Мора в число блаженных.

Издания сочинений Томаса Мора в XVI веке

Сочинения Мора вышли: английские - в 1530 г., в Лондоне, латинские - в 1563 г., в Базеле. Кроме названных, между ними выделяются собрание латинск. эпиграмм и биографии йоркских королей XV в. "Утопия" первым изданием вышла в 1516 г. в Лувене, под заглавием "Libellus aureus nec minus salutans quam festivus de optimo reipublicae statu de que nova insula Utopia".

Книги о Томасе Море

Из современников Мора его биографии написали его зять Роупер (издана по-англ. 1551, по-дат. 1558, много раз переиздавалась) и Стэплтон (1588)

Рудхарт "Томас Мор". Нюрнберг, 1829

Баумштарк. "Томас Мор". Фрейб., 1879

Вальтер "Томас Мор и его эпоха". Тур, 1868

Бриджетт. "Томас Мор". Лондон, 1883

Книги об "Утопии" Мора

Каутский "Томас Мор и его Утопия". Штутгарт, 1888

Кимвехтер. "Роман о государстве". Вена, 1891

Виппер Р. "Утопия Мора" (журнал "Мир Божий", март 1896)

МорТомас (1478-1535), английский гуманист, политический деятель и историк, один из основоположников утопического социализма.

Получил воспитание в доме кардинала Дж. Мортона и завершил образование в Оксфорде (1492-1494 гг.). Избранный в парламент (1504 г.), Мор выступил против разорения страны королём Генрихом VII и был вынужден скрываться. Когда страсти улеглись, он стал помощником шерифа Лондона (1510- 1518 гг.).

В 1516 г. Мор издал трактат «Утопия» (греч. «место, которого нет»). Автор рисует государство, где люди живут в самоуправляемых городах, а земля и собственность находятся в общем пользовании. Всё произведённое сдаётся на общественные склады и распределяется между отцами семейств чиновниками, причём последние не назначаются, а избираются. Эти же отцы семейств командуют производством и по очереди отправляются на два года работать на пригородных фермах. Состав семьи регулируется должностными лицами. Жители питаются в основном в общественных столовых.

«Утопия» оказала огромное влияние на религиозных сектантов, отправлявшихся в Америку. Сам Мор, по-свящённый в рыцари (1521 г.), возглавивший палату общин (1523-1529 гг.) и ставший лорд-канцлером (1529-1532 гг.), выступил с памфлетами против Реформации (общественное движение в Западной и Центральной Европе в XVI в., направленное против Римско-католической церкви) и негодовал по поводу Крестьянской войны в Германии (1524- 1526 гг.).

Его гуманистические пристрастия воплотились в переписке с единомышленниками, в числе которых был Эразм Роттердамский, и защите католицизма.

В «Истории короля Ричарда III» (1531 г.) Мор талантливо вывел ужасающий образ тирана - безобразного, развратного и преступного узурпатора.

Король Генрих VIII, которому Мор препятствовал в разводе и женитьбе на Анне Болейн, порвал с Папой Римским и отправил канцлера в отставку. Заключённый в Тауэр (замок-крепость в Лондоне), Мор отказался присягнуть королю как главе Англиканской церкви и был казнён 6 июля 1535 г.

Через 400 лет, в 1935 г., канонизирован Римско-католической церковью как святой.

Education in Great Britain - Образование в Великобритании (5), устная тема по английскому языку с переводом

Education in Great Britain - Образование в Великобритании (5), устная тема по английскому языку с переводом Иван петрович павлов, открытия

Иван петрович павлов, открытия Мария значение имени - характер и судьба

Мария значение имени - характер и судьба